还原氧化石墨烯吸附水体中亚甲基蓝的研究

马 超,李 耀,穆晨帆,赵俊秀,崔文权*(华北理工大学化工学院,河北唐山063000)

还原氧化石墨烯吸附水体中亚甲基蓝的研究

马超,李耀,穆晨帆,赵俊秀,崔文权*

(华北理工大学化工学院,河北唐山063000)

摘要:采用维生素C作为还原剂处理氧化石墨烯制备了石墨烯粉末,用于水体中染料亚甲基蓝的吸附。通过不同反应接触时间、不同温度、不同浓度条件的控制对吸附性能进行了深入研究。利用动力学模型、热力学模型以及吸附等温线对吸附过程的内在机理进行了探讨。最大吸附量达到162.87 mg/g,并且具有优良的循环利用能力。显著的吸附量主要归结于石墨烯所具有的共轭大π键结构,可以通过π-π作用与亚甲蓝发生相互作用,以及亚甲基蓝作为阳极染料与石墨烯所带负电之间的静电作用。

关键词:石墨烯;亚甲基蓝;维生素C;吸附

10.13358/j.issn.1008-813x.2016.02.17

染料被广泛应用于皮革制造业、纺织印染业、食品加工、制药以及化妆品行业。每年染料产量超过7×105t,这些染料释放到环境中对于水生动物及人类具有诱变致癌性[1-2],并且其颜色会影响水生植物的光合作用[3]。染料由于有着各种复杂并且稳定的分子结构难以被生物降解、臭氧处理等传统的污水处理技术处理[4-5]。因此如何去除废水中的染料是工业上面临的一个巨大挑战。

目前,处理水体中染料主要有物理化学方法和生物方法,包括催化降解法[6]、光催化降解法[6]、膜过滤法[7]和吸附法[8]。在这些方法中吸附法因其成本低廉、易于操作及效率高等优点被认为是一种有效的方法。

近年来,石墨烯作为一种非常有前途的吸附剂,可以用于去除水体中的重金属离子[9-11]、有机污染[12-13]、染料[14-15]等。笔者以亚甲基蓝为探针分子,探讨了绿色无害的维生素C作为还原剂制备的石墨烯对亚甲基蓝的吸附性能。

1 材料与实验方法

1.1氧化石墨烯的制备

采用Hummers氧化法制备氧化石墨烯,将准确称取的3.0 g石墨(325目)加入到装有70 ml浓硫酸的三口烧瓶中,将三口烧瓶置于冰水浴中,搅拌10 min,然后加入1.5 g硝酸钠,再慢慢加入9 g高锰酸钾,然后继续搅拌2.5 h,这个过程中整体的温度不能超过20℃,中途要更换已经融化的冰袋,这个过程中搅拌会得到棕色浆状粘稠物,然后升温至35℃,搅拌3.5 h,之后加入150 ml的去离子水,水入酸会大量放热,所以这个过程要非常缓慢,然后升温至95℃搅拌1.5 h,然后加入300 ml去离子水和20 ml(30%)的双氧水,此时的溶液整体是土黄色。

待冷却之后,将溶液放入离心管中,5 000 r/min进行离心,离心后将上清液去掉,把离心得到的沉淀小心弄下,加入250 ml 1:10的稀盐酸进行洗涤去除金属离子,再次离心,除去上清液,将得到的沉淀加入450 ml的去离子水继续洗涤,然后再次离心,再次加入450 ml左右的去离子水,此时的溶液已经变为了棕色,将此溶液放入事先准备好的透析袋中,进行透析。

透析大约一周后取出,放入干净的大烧杯中,进行5 h左右超声,中途更换超声仪中的水,避免温度过高,超声后经过5 000 r/min离心,取上层液,将离心产物加水继续超声,再离心取上层液,最后得到均匀分散的氧化石墨烯。

1.2石墨烯的制备

将氧化石墨烯稀释至2 mg/ml,取250 ml于500 ml的烧杯中加入10倍质量的维生素C并搅拌2 h使其充分还原,然后将烧杯用封口膜封口,置于95℃的水浴锅中搅拌1.5 h后取出,用去离子水对其进行充分洗涤,去除多余的维生素C,并通过冷冻干燥技术进行干燥处理,即可得到样品。

1.3吸附实验

取用若干250 ml的锥形瓶,分别精确配置100 ml不同浓度的亚甲基蓝溶液,加入10 mg的石墨烯用于吸附反应。亚甲基蓝的浓度通过紫外分光光度计在664 nm处测量其峰值。动力学实验通过测量不同反应时间的浓度来确定其吸附平衡所需要的时间,温度对吸附的影响分别通过在302.15 K、322.15 K和342.15 K三种温度下测量其吸附等温线。

2 结果与讨论

2.1样品的表征

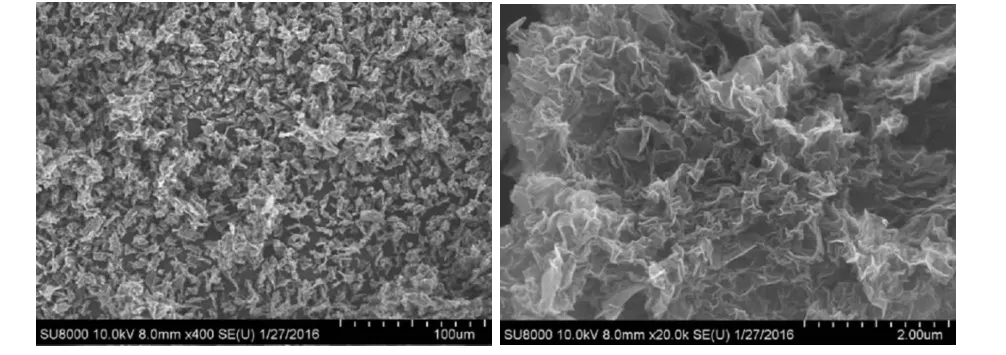

图1 石墨烯的SEM图

图1为经过冷冻干燥后的石墨烯样品的扫描电子显微镜图(SEM),通过低倍下的SEM图可以看出形成的石墨烯样品为微米级别颗粒,并且非常均匀。在高倍下SEM图可以看出形成的颗粒是由石墨烯的片层堆叠成的立体状结构。

图2 氧化石墨烯的TEM图

通过投射电子显微镜TEM图可以看出用Hummers法制备的氧化石墨烯是微米级别的大片层结构,在TEM图下透光性非常好,说明其厚度非常薄。石墨粉经过浓硫酸和高锰酸钾的强氧化作用引入了大量的含氧官能团,这些含氧官能团的引入促进了氧化石墨烯在水中的分散性,经过超声处理进行剥离,使得其厚度变得非常薄。

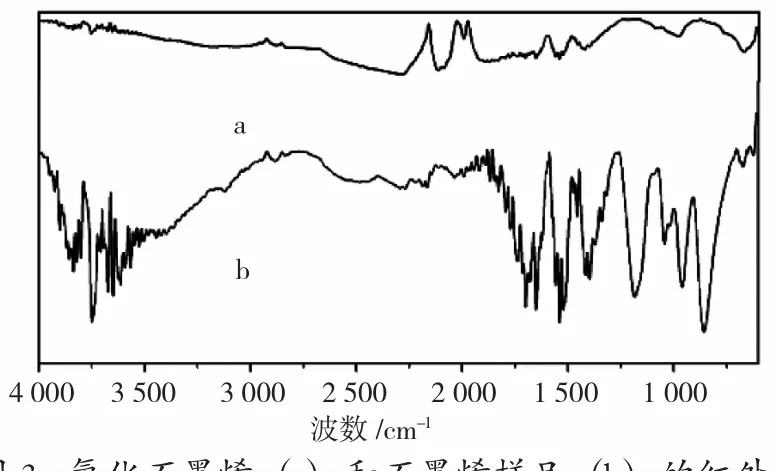

图3 氧化石墨烯(a)和石墨烯样品(b)的红外图

通过红外图可以看出氧化石墨烯中含有比石墨烯更多的峰,这些吸收峰出现的位置和对应的基团分别为水中-OH的伸缩振动峰(-3 226.34 cm-1),羰基(C=O)的伸缩振动峰(-1 720.30 cm-1),水中-OH的弯曲振动峰(-3 418 cm-1)和碳碳双键(C=C)的伸缩振动峰(-1 622.58 cm-1),醇羟基(C-OH)的弯曲振动峰(-1 374.11 cm-1),环氧碳键(C-O-C)及酚羟基(C-OH)的伸缩振动峰(-1 225.82 cm-1)和碳氧单键(C-O)的伸缩振动峰(-1 054.16 cm-1)。GO经过VC的还原生成石墨烯后,可以看出其特征吸收峰已经基本看不到,说明氧化石墨烯被维生素C还原的较彻底,其中含氧官能团绝大部分被还原。

2.2吸附动力学的研究

吸附动力学模型主要用到准一级和准二级动力学两种动力学模型进行拟合。准一级动力学的方程式可以描述为:

其中qe代表了平衡状态下的吸附量,qt代表了不同时间下的吸附量,k1是准一级动力学的吸附速率常数(min-1)。

准二级动力学方程可以描述为:

其中qe和qt分别与准一级动力学中的参数意义相同,k2为准二级动力学吸附速率常数(g· mg-1·min-1),初始速率常数h(mg·g-1·min-1)可以用公式h=k2qe2计算得到。

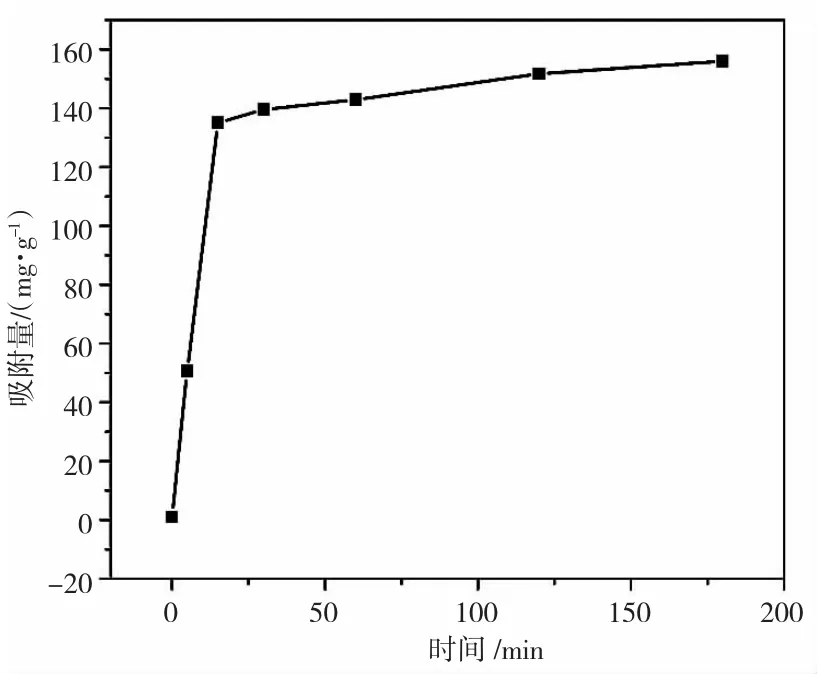

图4 吸附量随着时间的变化曲线

图4可以看出70 ppm的亚甲基蓝溶液在添加10 mg石墨烯样品后的吸附量随时间的变化,一开始的吸附速率非常快,15 min时已经达到了139.6 mg/g的吸附量,随着时间的进一步推迟逐渐达到吸附平衡,根据这个规律本实验选择3 h的实验时间以保证吸附达到平衡。

表1 石墨烯吸附亚甲基蓝的动力学拟合

通过动力学模型中的准一级和准二级动力学方程的拟合可以看出,准二级动力学的相关系数R2(0.999)要大于准一级动力学的相关系数(0.697),并且实际吸附量为156.03 mg/g,跟准二级动力学拟合的理论数据非常吻合,与准一级动力学拟合的理论数据相差较大,所以石墨烯吸附亚甲基蓝的过程符合准二级动力学过程。

2.3吸附等温线

通常用Langmuir和Freundlich两种吸附模型进行吸附等温线的拟合,Langmuir模型假设了吸附过程发生在单分子,每个吸附位上吸附一个分子,并且吸附的分子与溶液中的分子之间没有相互作用,吸附剂的表面是一个均相的表面。而Freundlich模型则假设吸附过程发生在多分子层。Langmuir方程如下:

其中qe是平衡状态下的吸附量,ce是平衡状态下的吸附质浓度,qm是吸附剂对吸附质的饱和吸附量,KL是Langmuir参数,KF和n是Freundlich吸附常数。

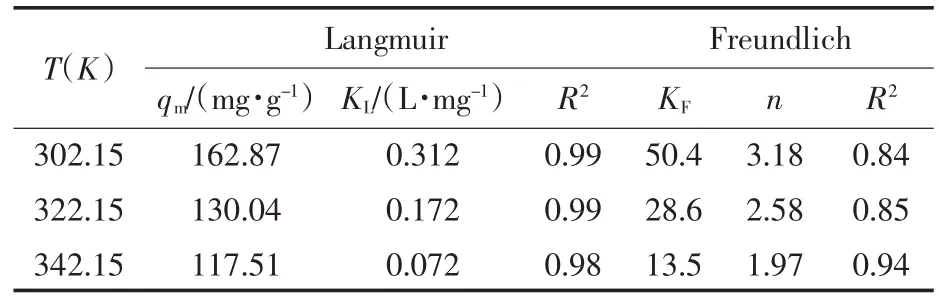

Freundlich方程如下:通过图5和表2两种方程拟合的结果可以看出,石墨烯对于亚甲基蓝的吸附过程随着初始浓度的增加其吸附量逐渐增加,通过吸附前后取样可以很直观地看出来在低浓度时吸附的效果非常明显,颜色由蓝色变为无色。并且在70 ppm时达到饱和吸附量,通过Langmuir拟合得出最大吸附量为162.87 mg/g,并且通过等温线可以看出,随着温度的递增吸附量逐渐下降,说明整个吸附过程是一个放热反应,高温不利于其吸附。通过拟合的相关系数可以看出Langmuir模型在不同温度下都比Freundlich模型的高,所以石墨烯对于亚甲基蓝的吸附属于单分子层吸附,发生在均相的表面。

图5 吸附等温线

表2 石墨烯吸附亚甲基蓝的等温线拟合

2.4吸附热力学

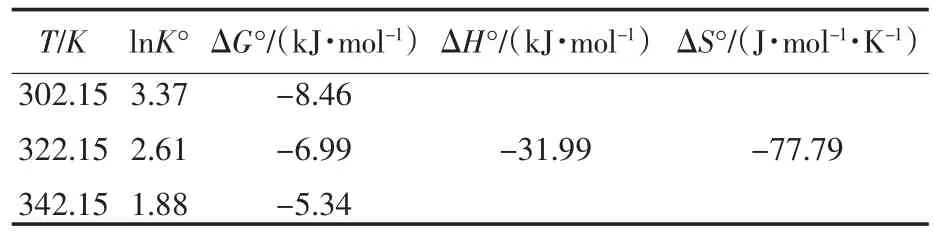

表3 石墨烯吸附亚甲基蓝的热力学数据

热力学可以从深层次上观察吸附过程中能量的变化,主要包含标准吉布斯自由能变(△G°),标准焓变(△H°)和标准熵变(△S°)三个参量。其中标准吉布斯自由能变(△G°)计算公式如下:

其中R为气体常数8.314 J·mol-1·K-1,T采用的是热力学温度K。

分布吸附系数Kd用下面公式计算:

其中C0为亚甲基蓝的初始浓度,mmol/L;Ce是达到吸附平衡时的亚甲基蓝的浓度,mmol/L;V是溶液的体积,L;m是指用的石墨烯的量,g。

吸附平常常数K°就可以用lnKd对Ce作图然后拟合直线,通过得到的截距就是lnK°。

标准焓变△H°和标准熵变△S°的计算公式如下:

用lnK°对1/T作图拟合直线后,通过斜率和截距就可以计算得到△H°和△S°。

表3列出了不同温度下的热力学参数的计算结果,从结果中可以看出标准吉布斯自由能变(△G°)是一个负值,说明石墨烯吸附亚甲基蓝的过程是一个能够自发进行的过程,并且温度的升高使得其值的绝对值变小,这说明了高温不利于其吸附过程的进行。并且标准焓变△H°是一个负值,验证了吸附过程是一个放热的过程,高温的条件不利于其吸附。标准熵△S°的值为负说明石墨烯在吸附亚甲基蓝的过程中,固液界面的无序度逐渐降低。

2.5循环利用实验

图6 循环吸附实验

作为吸附材料来说,循环利用的能力是其非常重要的一个特性,通过乙醇洗脱的方式对吸附后的石墨烯进行脱附后,再用于下一次的吸附实验。通过图6可以看出制备的石墨烯样品具有着优异的循环吸附性能,经过5次实验后吸附量衰减的很有限,说明了石墨烯具有优异的稳定性以及再生利用价值。

3 结论

通过维生素C这种绿色环保的还原剂对氧化石墨烯进行还原,制备了高性能的石墨烯样品,对于亚甲基蓝吸附可以达到162.87 mg/g,吸附的过程符合准二级动力学,是一个放热反应,随着温度的提高吸附量会有所下降。符合Langmuir模型说明吸附过程是一个单分子层的均相吸附。并且通过循环利用的实验证明了材料具有优异的再生利用价值,重复利用5次后依然具有较高的吸附量。

参考文献

[1] ANBIA M,SALEHI S.Removal of acid dyes from aqueous media by adsorption onto amino-functionalized nanoporous silica SBA-3[J].Dyes and Pigments,2012,94(1):1-9.

[2] NETHAJI S,SIVASAMY A,THENNARASU G,et al.Adsorption of Malachite Green dye onto activated carbon derived from Borassus aethiopum flower biomass[J].Journal of hazardous materials,2010,181(1):271-280.

[3] ARAMI M,LIMAEE N Y,MAHMOODI N M,et al.Removal of dyes from colored textile wastewater by orange peel adsorbent:equilibrium and kinetic studies[J].Journal of colloid and interface science,2005,288(2):371-6.

[4] RAMAKRISHNA K R,VIRARAGHAVAN T.Dye removal using low cost adsorbents[J].Water Science and Technology,1997,36 (2):189-196.

[5] GARG V K,AMITA M,KUMAR R,et al. Basic dye(methylene blue)removal from simulated wastewater by adsorption using Indian Rosewood sawdust:a timber industry waste[J].Dyes and pigments,2004,63(3):243-250.

[6] GHOSH T,ULLAH K,NIKAM V,et al.The characteristic study and sonocatalytic performance of CdSe graphene as catalyst in the degradation of azo dyes in aqueous solution under dark conditions[J].Ultrasonics sonochemistry,2013,20(2):768-776.

[7] WU J,EITEMAN M A,LAW S E.Evaluation of membrane filtra-tion and ozonation processes for treatment of reactive-dye waste-water[J].Journal of Environmental Engineering,1998,124 (3):272-277.

[8] LUO P,ZHAO Y,ZHANG B,et al.Study on the adsorption of Neutral Red from aqueous solution onto halloysite nanotubes[J]. Water research,2010,44(5):1489-1497.

[9]王秀丽.活性炭纤维对Cu2+吸附性能的研究[J].中国环境管理干部学院学报,2012,22(2):48-51.

[10] DENG X,L L,LI H,et al. The adsorption properties of Pb(II)and Cd(II)on functionalized graphene prepared by electrolysis method[J].Journal of hazardous materials,2010,183(1):923-930.

[11] BIN W,CHANG Y-H,ZHI L-J. High yield production of graphene and its improved property in detecting heavy metal ions [J].New Carbon Materials,2011,26(1):31-35.

[12] DONG X,CHEN J,MA Y,et al.Superhydrophobic and superoleophilic hybrid foam of graphene and carbon nanotube for selective removal of oils or organic solvents from the surface of water[J].Chemical Communications,2012,48(86):10660-10662. [13] QIAN Y,ISMAIL I M,STEIN A.Ultralight,high-surface-area,multifunctional graphene-based aerogels from self-assembly of graphene oxide and resol[J].Carbon,2014,68:221-231.

[14] LI N,ZHENG M,CHANG X,et al. Preparation of magnetic CoFe2O4-functionalized graphene sheets via a facile hydrothermal method and their adsorption properties[J].Journal of Solid State Chemistry,2011,184(4):953-958.

[15] RAMESHA G,KUMARA A V,MURALIDHARA H,et al.Graphene and graphene oxide as effective adsorbents toward anionic and cationic dyes[J].Journal of colloid and interface science,2011,361(1):270-277.

(编辑:程俊)

Adsorption of MB in Water Solution onto Reduced Graphene Oxide

Ma Chao, Li Yao, Mu Chenfan, Zhao Junxiu, Cui Wenquan*

(College of Chemical Engineering, North China University of Science and Technology, Tangshan Hebei 063000, China)

Abstract:Use vitamin C as the reducing agent to treat the graphene oxide and prepare graphene for the adsorption of MB in water solution. The effects of various contact time, temperatures, initial concentrations were studied to research the adsorption property. A deep discussion on the adsorption process was studied by adsorption kinetics, adsorption thermodynamic study, adsorption isotherms. The maximum adsorption capacity was 162.87 mg/g, and it also possessed excellent recycle ability. The big adsorption capacity was due to the π-π interactions between the graphene and MB, and MB as the anodic dye possesses the electrostatic force with the electronegative graphene.

Key words:graphene, methylene blue, vitamin C, adsorption

*通讯作者:崔文权(1977-),男,河北省滦南人,毕业于中科院成都有机化学所应用化学专业,博士,教授,主要从事催化化学、催化新材料、分子筛材料、纳米材料、绿色化学及能源环保等方面的研究工作。

作者简介:马超(1989-),男,河北省辛集人,华北理工大学化学工程专业硕士在读,主要从事新型复合光催化剂的研究工作。

收稿日期:2016-02-27

中图分类号:X703

文献标识码:A

文章编号:1008-813X(2016)02-0064-05