關於臺北圖書館所藏《唐會要》鈔本

島田正郎 著羅亮 譯 劉安志 校

關於臺北圖書館所藏《唐會要》鈔本

島田正郎 著羅亮 譯 劉安志 校

一、 《唐會要》的成立

關於《唐會要》的成立,宋代晁公武撰《郡齋讀書志》卷一四《類書類》載:

《唐會要》一百卷。

右皇朝王溥撰。初,唐蘇冕敍高祖至德宗九朝沿革損益之制。大中七年,詔崔鉉等撰次德宗以來事,至宣宗大中七年,以續冕書。溥又采宣宗以後事,共成百卷,建隆二年正月奏御史簡禮備*譯校者按:“奏御史簡禮備”,晁公武撰、孫猛校證《郡齋讀書志校證》作“奏御,文簡事備”,上海古籍出版社,1990年,第658頁。,太祖覽而嘉之,詔藏於史閣,賜物有差。

同屬宋代的陳振孫撰《直齋書録解題》卷五《典故類》云:

《唐會要》一百卷。

司空平章事晉陽王溥齊物撰。初,唐德宗時,蘇冕撰四十卷,武宗朝,崔鉉續四十卷,至是溥又采宣宗以降故事,共成百卷。建隆二年正月上之。按《唐志》,蘇冕《會要》四十卷;《續會要》四十卷,楊紹復等撰,崔鉉監修。而《會要》稱杭州刺史蘇弁與兄冕纂國朝故事爲是書。弁聚書至二萬卷,次於集賢、芸閣。弁字元容,武功人,武后宰相良嗣之從孫。冕仕爲京兆士曹,弁判度支,以腐粟給邊坐貶,冕亦廢。

又宋王應麟《玉海》卷五一《藝文·典故》載:

《唐會要》。

志類書類。蘇冕《會要》四十卷。(貞元中,杭州刺史蘇弁與兄冕纘國朝故事爲是書。弁先聚書至二萬卷,皆手自刊正,至今言蘇氏書,次於集賢、芸閣。)《續會要》四十卷,楊紹復、裴德融、崔瑑、薛逢、鄭言、周膚敏、薛延望、于珪、于球等撰,崔鉉監修。(《會要》云:“大中七年十月,左僕射崔鉉上,修撰官楊紹復等賜物有差。”《中興書目》云:“記徳宗以後至大中六年事迹,補蘇冕前録之缺。”)

建隆新編《唐會要》。

建隆二年正月丁未,司空平章監修國史王溥等上新編《唐會要》一百卷,(始於帝號,終於夷狄。)文簡理備,太祖嘉之,詔藏史館,賜物有差。(德宗時,蘇冕始撰四十卷;宣宗時,崔鉉又續四十卷。至是溥采宣宗以降故事,共勒成百卷。《書目》云:“自武德迄太和,補蘇、崔二書之缺,國有大政必稽焉。”)

與此前記載大致相同。

要之,《舊唐書》卷一八九下《蘇弁傳》載:

……弁與兄冕、袞,皆以友弟儒學稱。冕纘國朝政事,撰《會要》四十卷,行於時。弁聚書至二萬卷,皆手自刊校,至今言蘇氏書,次於集賢秘閣焉。貞元二十一年,卒於家。

以及同書卷一六三《崔鉉傳》載:

……(大中)七年,以(弘文)館中學士崔瑑、薛逢等撰《續會要》四十卷,獻之。

以及《續資治通鑑長編》卷二太祖建隆二年正月條末云:

監修國史王溥等上《唐會要》一百卷。唐德宗時,蘇冕始撰《會要》四十卷。武宗時,崔鉉又續四十卷。溥等於是采宣宗以降故事,共勒成一百卷。詔藏史館,賜物有差。

由以上史料可以看出,先在德宗時,由蘇冕纘國初故事撰成《會要》四十卷。其後在宣宗大中七年(853),崔鉉又補充迄大中六年的故事,編成《續會要》四十卷。最後於宋初建隆二年(961)正月,王溥將其後故事補充完整,形成《唐會要》一百卷。就這樣,“新編《唐會要》一百卷”正式完成了。

此外,蘇、崔的《會要》在宋初還有留存,仁宗慶曆元年(1041)撰進的《崇文總目》卷三《類書上》載:

《會要》四十卷,蘇冕撰。

《唐會要》一百卷,王溥撰。

神宗元豐七年(1084)撰進的《資治通鑑》唐德宗貞元四年(788)冬十月戊子條注引《考異》載:

崔鉉《續會要》:“貞元五年七月,公主至衙帳。”

此條記載並無疑義。*鈴木俊在《關於〈舊唐書食貨志〉的史料系統》(載《史淵通卷》第四五號)一文中,敍述《唐會要》的形成,也舉《通鑑考異》此條記載,認爲《續會要》在宋代繼續存在。現在根據《崇文總目》的記載,可以認爲《會要》在宋代也是存在的,這應該没有疑問。因蘇冕《會要》成書於德宗貞元元年,不難推知所記事情終止於代宗末年。那麽,崔鉉《續會要》此條貞元五年七月的記載,就是殘存蘇、崔《會要》中能確認的最晚的一條記載了,其後則未見發現。

二、 王溥新編《唐會要》的傳世

王溥新編《唐會要》一百卷(以下簡稱《唐會要》),總設五一四條子目,其中包括帝王、皇族、宫廷諸制度,禮、樂及官制、選舉等官人制度,定格令、嫁娶之類的法律制度,户籍、租税、土地、奴隸之類的經濟制度,甚至連藩夷之類的事項,也有廣泛地分類載録。不能概以定目者,則别爲《雜録》,附於各條之後,又載蘇冕駁議,足資考證。固然此書是後來的編纂物,但在《會要》、《續會要》已經失傳的今天,將歷史信息保存下來,並與《通典》、《舊唐書》一樣,成爲唐代研究的基礎史料,其珍貴的價值是不言而喻的。

此書恐怕未經版刻,而專門以鈔本的形式流傳下來。因此,在流傳過程中,也發生了幾處散佚,又經後人補入,以保持卷數齊整。在清初,就有幾種鈔本被江南的藏書家所收集。康熙時,以鴻儒知名的浙江秀水人朱彝尊,在其所撰《曝書亭集》卷四五《唐會要跋》中云:

《唐會要》一百卷,宋建隆二年宰相王溥撰進。其書本於蘇冕,冕弟弁共纂四十卷,楊紹復等續之。溥集兩家書,廣爲百卷,書中恒存蘇氏駁議。太祖稱其詞簡而禮備,詔藏史閣。今雕本罕有,予購之四十年,近始借抄常熟錢氏寫本。惜乎第七卷至第九卷失去,雜以他書;第十卷亦有錯雜文字;九十二卷闕第二翻以常(後);九十三、九十四二卷全闕。安得收藏家有善本借抄成完書?姑識此以俟。

無論從他自購不得也好,還是從所謂“雕本罕有”也好,都能從中看出當時很難找到販賣的刻本。由於此書罕見,故只能借抄常熟錢氏所藏鈔本。常熟錢氏具體爲何人,已經很難得知。當時常熟應還有不少屬於錢謙益一族的藏書。同時,我們注意到,跋中所謂錢氏藏本,與臺北“國立中央圖書館”所藏鈔本,即浙江進呈寓居杭州的汪啓淑家藏鈔本闕失部分全部相同。綜合以上幾點考慮,可以推測,在當時的江浙一帶,此書足本有好幾個鈔本被藏書家所收藏。

三、 臺北圖書館所藏的兩種鈔本

在臺北“國立中央圖書館”所刊《善本書目》中,其“史部·政書類·通制之屬”記載了兩種鈔本:

《唐會要》一百卷二十四册,宋王溥撰。清康熙間鈔本,北平。

《唐會要》(存)八十八卷二十六册,宋王溥撰。舊鈔本,欠卷一至卷六、卷五十一至卷五十六,凡十二卷。

前者根據《書目》記載,屬北平圖書館舊藏書,現爲臺北故宫博物院所保管。在第一册裱紙中央上部押有一横6.3cm、豎9.9cm的朱印,上書:

乾隆三十八年十一月浙江巡

撫三寶送到汪啓淑家藏

唐會要 壹部

計書貳拾肆部

下劃線部分系朱筆所書。同册卷首中央上部押有10.2cm的方印,上面有滿漢兩種文字所刻“翰林院印”字樣。乾隆六年(1741)正月庚午發佈徴書之諭,三十七年(1772)正月庚子又重申了求書之諭,在軍機大臣朱筠提出的具體方案基礎上,爲了應對開始實行的《四庫全書》纂修事業,要求人文興盛、對民間藏書最爲重視的江浙兩省巡撫勸請百姓進獻書籍。*關於四庫全書纂修的緣起,可參看郭伯恭: 《四庫全書纂修考》,北京: 商務印書館,1926年;人人文庫,1967年重印本。吴慰祖校訂《四庫采進書目》(1960·北京商務印書館刊)所收《浙江省第四次汪啓淑家呈送書目 計共五百二十四種》載:

《唐會要》一百卷,宋王溥著。二十四本。

乾隆三十九年六月,浙江巡撫三寶在《浙江採集遺書總録簡目》(前揭書所收)“丁集·掌故類一·總類”序中也記:

《唐會要》一百卷(寫本),宋守司空同中書門下平章事并州王溥撰。

又《四庫全書總目》卷首載乾隆三十九年五月十四日、同年七月二十五日兩道諭文:

今閲進到各家書目,其最多者,如浙江鮑士恭、范懋柱、汪啓淑、江蘇之馬裕等四家,爲數至五六七百種。皆其累世壽藏,子孫克守,其業甚可嘉。……

其中特别提到:

進到各書,於篇首用翰林院印,並加鈐記,載明年月姓名於書面頁,俟將來辦竣後,仍給還各本家,自行收藏。……

這裏提到在篇首押翰林院印、裱紙上記録年月姓名的樣式,都與該鈔本的情況相吻合,可以確認當時進獻的就是此鈔本。進獻者汪啓淑,是一個著名的篆刻家,官至工部郎中,寓居於杭州。*汪啓淑的事迹不是十分清楚。只能參見楊立誠、金步瀛: 《中國藏書家考略》,文海出版社重印本,1971年,第45頁。

此外,本書第一册目録第一葉右下角還押有一方2.9cm的方印,上用小篆刻有“雙遂堂手鈔善本”字樣。在此之上,還有一方2.0cm的方印,同樣用小篆刻有“藏之名山傳之其人”字樣。兩者書體相同,也都是朱印,應該是手鈔者或原藏者之印。陳乃乾《歷代人物室名别號通檢》(1964·香港太平書局刊)有“雙遂堂清秀水曹溶”條,按照其説法,曹溶是清初的人物(1613—1685),官任御史,乃因撰《靜惕堂書目》、藏有宋元本而著稱的收藏家。推測其爲本書的手鈔者或原藏者,應該是恰當的。但很難找到曹溶書房稱爲“雙遂堂”的其他證據。上揭《通檢》又没有提供本應標明的原始出處,因此我們很難對此下一定論。*曹溶,《清史列傳》卷八七有傳,但没有見到“雙遂堂”的室名。檢前揭《中國藏書家考略》(第88頁)以及吴晗《江浙藏書家史略》(北京: 中華書局,1981年,第78頁),也没有見到“雙遂堂”的室名。另外,各册首頁(第一册的第一卷首頁)的右下角,有一方刻有“林氏善□堂讀畫藏書印”字樣的3.2cm方印。第二四册的卷尾,有一方横3.2cm、豎4.2cm並刻有“七十二峯之人”字樣的橢圓印。上文所揭乾隆三十九年五月十四日諭文中,提及“俟將來辦竣後,仍給還各本家,自行收藏”,這些印記恐怕就是鈔本被退還給進獻者之後流傳開來的證據。至於這方印到底屬於何人,尚難以確定。

這件鈔本寬17.3cm,長26.5cm,半頁十二行,每行二十五字,内容完好,但未必是一人抄寫而成。第七卷到第十卷散佚的部分,系後人用其他書補充而成。卷九二第二條(内外官職田)以下及第九三、九四卷兩卷皆闕失。這和前述朱彝尊所借抄常熟錢氏本跋中的記載完全一致。兩者應該來自於同一個足本。再者,據第一册《唐會要》一百卷目録載:

唐會要卷第九十三

諸司諸色本錢下(小字)

卷九十四北突厥 西突厥 沙陀突厥

(補入)吐谷渾

此部分,是用不同的字體書寫。本書足本的第九三、九四卷已經散佚,那麽這裏如此寫,應該是用其他正確版本合校的結果。

第二種鈔本,各册第一頁右下角鈴有“周延華印”藏書印,應當是二戰時歸還給中央圖書館的。此書寬15.1cm,長22.2cm,半頁十二行,每行二十三字,同樣不是一人抄寫而成。第七卷至第十卷也是用他書補全,與前種鈔本全同。第九二卷至第九四卷則是完整的,此點與前種不同。就本書情況而言,存在着一個與前種有異的足本,但抄寫時間和流傳次序則不甚明瞭。另外,本書第一卷至第六卷以及第五十一卷至第五十六卷,共計十二卷闕失,和此前目録的記載是吻合的。

四、 四庫全書館的補訂

《四庫全書總目》卷八一《史部·政書類》載:

《唐會要》一百卷(浙江汪啓淑家藏本)

宋王溥撰。……今僅傳抄本,脱誤頗多。八卷題曰《郊儀》,而所載乃南唐事;九卷題曰《雜郊儀》,而所載乃唐初奏疏,皆與目録不相應,七卷、十卷亦多錯入他文。蓋原書殘缺,而後人妄摭竄入,以盈卷帙。又一别本所闕四卷亦同。而有補亡四卷,采摭諸書所載唐事,依原目編類。雖未必合溥之舊本,而宏綱細目,約略粗具,猶可以見其大凡。今據以録入,仍各注“補”字於標目之下,以示區别焉。

根據書名所加小注,證明四庫全書本的足本,就是此前介紹的現存於臺北“國立中央圖書館”的汪啓淑家藏本。卷七《封禪》、卷八《郊儀上》、卷九《雜郊儀下》、卷十《親拜郊》四卷,早已散佚,汪啓淑家藏本中的文字,是後人妄以他文錯入,以補全卷帙。如上《總目》所言,其與“國立中央圖書館”所藏“别一本”的部分相較,除了若干文字差異之外,其他幾乎完全相同。四庫全書館“采摭諸書,所載唐事,依原目編類”,補充代替了足本的這部分。這些部分一一標注了原書出處,以與原本相區别。事實上,武英殿聚珍版書中,就有《舊唐書·禮儀志》、《册府元龜》、《唐書·中宗本紀》等,這也與《總目》所言相合。通行的鉛印本,也是根據此版而來。所以現在這四卷,未必没有問題。我所關心的是,此時其他部分是如何加以取捨的,也就是説,在《四庫全書》編撰過程中,是何人以何種方式對四庫全書本《唐會要》進行校訂的。

五、 汪啓淑家藏本與四庫全書本的對校

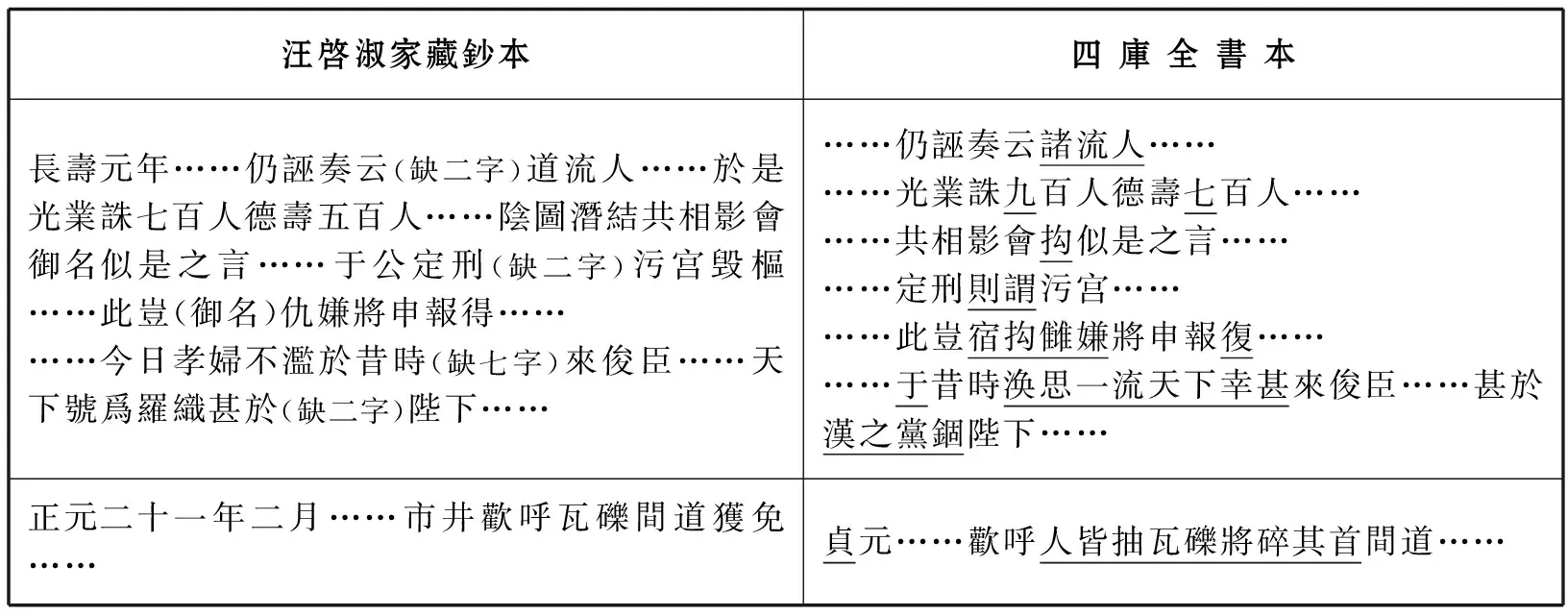

要將汪啓淑家藏本與四庫全書本進行全本對校,雖然很不容易,但極有意義。這裏試着從最狹義的法制史料入手,將兩本進行比對,下表即爲校對結果。四庫全書本採用的是武英殿聚珍版。

表1 《唐會要》卷三九《定格令》*譯校者按: 原文分上下兩欄進行比較,這裏改用表格方式,下同,謹此説明。版本對比

續表

表2 《唐會要》卷三九《議刑輕重》版本對比

表3 《唐會要》卷四〇《君上慎恤》版本對比

表5 《唐會要》卷四〇《定贜估》版本對比

表6 《唐會要》卷四〇《論赦宥》版本對比

表7 《唐會要》卷四一《斷屠釣》版本對比

表8 《唐會要》卷四一《左降官及流人》版本對比

續表

表9 《唐會要》卷四一《酷吏》版本對比

表10 《唐會要》卷四一《雜記》版本對比

表11 《唐會要》卷八三《嫁娶》版本對比

六、 鈔本《唐會要》的價值

上表以脱落處爲主要比較對象,對於相互間的文字異同,則未必做嚴密的校對。汪啓淑家藏本也好,其他版本也好,都存在相當多可確認的誤字。上表中幾處脱落,大概主要限於汪啓淑家藏本。與那些完好的外形相比,很難説内容上也一定是完美齊備的。試看“國立中央圖書館”藏的别本,也存在了大致相同的情況。從字裏行間重復抄寫的情況看,與其説是不慎導致的錯簡、脱文、脱字,還不如説是鈔本局限性的一例體現。

而且,根據上揭《四庫全書總目》所言,四庫全書館對本書的修纂進行了加工。“原書殘缺,而後人妄摭竄入,以盈卷帙”,只是針對七至一四卷而言,並非本書全卷的解題。從文字的校勘,到對混亂卷次加以精心檢查改正,是修纂通行的工作。本書也是如此,故而這些行爲没有必要被記録下來,也是理所當然的了。《總目》中還提到了“又一别本,所闕四卷亦同”。然對《四庫采進書目》仔細查閲,進獻本只有汪啓淑家藏本一種。所謂的“又一别本”性質是什麽,現在難以考究。

總之,對被視爲足本的汪啓淑家藏本,進行錯簡、脱文、誤字方面的訂正,是用“又一别本”進行校對,還是用了什麽别的方法,一時尚難以判斷。但是,無論我所見到的鈔本《唐會要》(包括上文提及的“國立中央圖書館”所藏,以及靜嘉堂文庫所藏)中的哪一種,裏面能明顯檢出的脱文誤字,與四庫全書館所用的“又一别本”相比,都很難發現有任何例外。從這點來説,推測當時是用“又一别本”進行對校的方法來進行校勘,當不會有太大的錯誤。這又讓人想起,《總目》中提到“而有補亡四卷,采摭諸書所載唐事,依原目編類”,是指對闕佚的七至十卷進行復原所用的手法,而不能説是對全書校勘採取的方法。换言之,這裏是用“諸書所載唐事”進行逐一對校,對足本中的錯簡、脱文、誤字進行修正。諸書主要指的是新舊兩《唐書》、《通典》、《册府元龜》、《文苑英華》。

如果以上考慮正確的話,四庫全書館是將當時有力的學者網羅在一起(本書校勘並未任命什麽特定的人選),對《總目》中提到的散佚四卷進行修補。其成果“雖未必合溥之舊本,而宏網細目,約略粗具,猶可以見其大凡”。與之相類似的是,當我們利用現行的全卷《唐會要》時,用相關史料進行再次校對,則是不可缺少的。

此外,上揭表格提到汪啓淑家藏本卷四一“酷吏”條長壽元年的記載中,有兩處缺字部分注記了“御名”。四庫全書本中,這些地方補了“搆”字。這很明顯是認爲“搆”字乃避諱之故。“搆”是南宋人的避諱字。從賈昌朝《群經音弁·手部》(《四部叢刊續編·經部》)中没有“搆”字的記載看,大概是爲了避高宗的敬諱。這或許有些輕率,但可能告訴了我們一點此前所未知的事實: 汪啓淑家藏本的祖本,是南宋人鈔寫的本子。《“國立中央”善本書目》判斷是康熙年間的鈔本,卻没有給出證據。然前面提到,卷首刻印上的堂號可能是曹溶用的,這或許是“國立中央圖書館”的人所判斷的依據,即把鈔本當成了曹溶的手鈔本,因此説是康熙年間的鈔本。我曾問過臺北圖書館的人,是否這樣,但没有得到答復。現在提出來,聊備一説而已。

附記: 島田正郎先生(1915—2009)論文原題《在臺北·國立中央圖書館藏鈔本·唐會要について》,載《律令制の諸問題》,東京: 汲古書院,1984年,第669—689頁。

《魏晉南北朝隋唐史資料》第三十三輯

2016年7月,242— 271頁