童芷珍,埋首古籍的上海“茄人头”

万露贞

上海老太太 世界旅行当养老

童芷珍年轻时是地道的上海女人,并且是上海女人中的“茄人头”(“茄”为上海方言,意思是特别能干,许多方面胜人一筹),是自信理性、独立上进的职业女性。今年66岁的童芷珍,也算得上是典型的上海老太太,仍然爱美、追求情调,打扮精致、气质优雅。

童老太太身体硬朗、面色红润,声音听起来像风铃样清亮悦耳。接受采访时她刚从越南回来,谠起世界旅行,充沛的精力和开怀的热情像是突然从盒子里蹦出来样。童芷珍兴致勃勃地介绍起由越南前总统的女儿所设计的疯屋子酒店,夸张怪异,让她回忆起前年在巴塞罗那面对建筑师高迪作品时的震撼,“畦,简直了,连每块砖的造型都不样!”除了欣赏建筑艺术,童芷珍还热衷于文体节目,比如去加拿大不能错过太阳马戏团的演出,去到美国定要看一场NBA球赛。说起NBA赛场上的火爆激烈,章芷珍体内的运动细胞瞬间激活,眼神像是点了一盏油灯,柔柔亮亮。出人意料的是,童芷珍从小就擅长乒乓球、排球、网球等多项体育运动,还被选拔为上海市少年网球运动员。“可惜后来‘文革网球队就解散了,跟着我们就开始上山下乡。”

上海图书馆 半生修复路

1972年底,童芷珍的知青岁月结束,返城后成为上海图书馆古籍部工作人员,负责整理古籍,学习修复。上海是我国近代重要的文献中心,古籍收藏数量巨大,善本多,文献古籍修复具有较高水平,在国内外有较高知名度。1958年,上海图书馆建立“古籍修复组”,有计划地开始了破损珍贵典籍的修补工作。古籍修复组有一批身怀绝技的老技工,并安排了一些青年跟班学艺,还为部分青年提供了赴京学习的机会,逐步形成一支有较高水平的古籍修复专业队伍,修复了多件有重大文物价值的古籍。

尽管如此,当时古籍修复工作还被认为是工匠性质,不受重视,不能参与职称评定,这个岗位流动性很大,很多年轻人都坐不住、耐不住寂寞,有些人学到手的修复本事又走了,更让人可惜的是,走出去的修复人才竟然改行不做了。童芷珍在这个岗位上,认真勤恳,一做就是一辈子,多次被评为“先进工作者”,还曾获得“上海市三八红旗手”的殊荣。

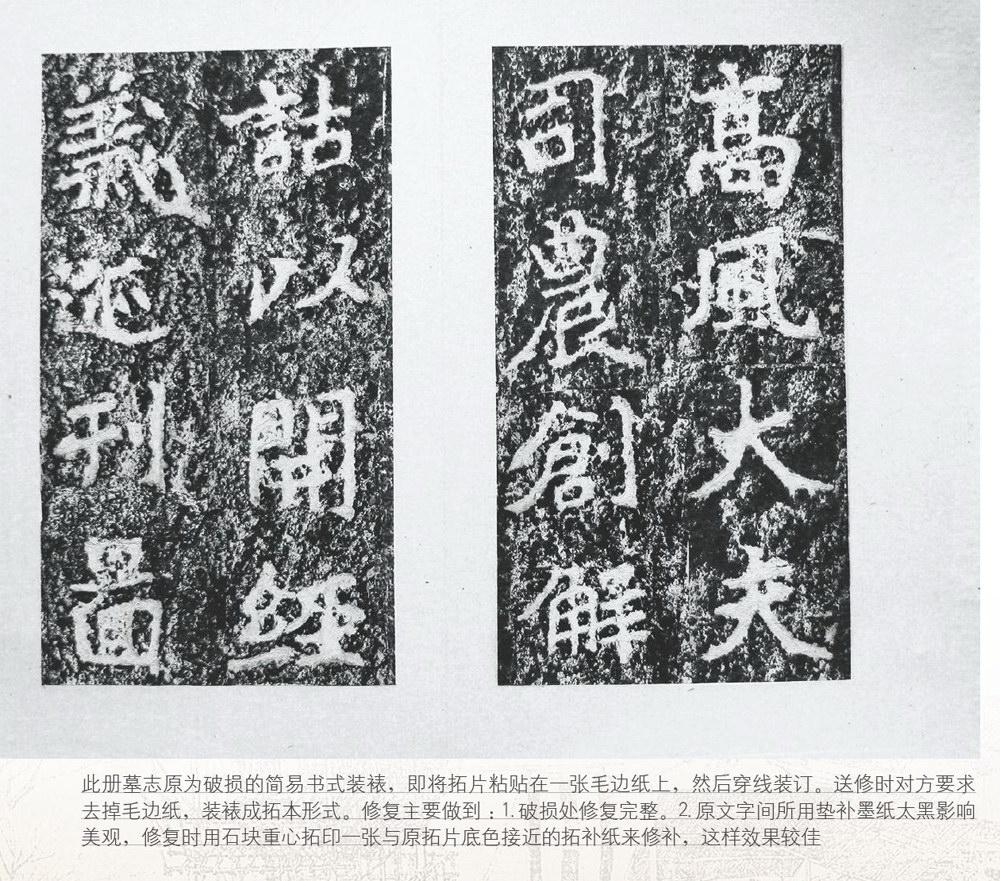

在近40年的工作中,童芷珍修复过轴装、字画、扇面等各种类型一大批国家、二级古籍文物,包括宋刻本《左传》、明刻本《群英堂诗余》、清康有为手稿《大同书》等。修复过《春秋繁露序》等多种书籍的函套,蝴蝶装《昌黎先生诗集》、线装式蝴蝶装《羲仓奏议》、金镶玉装《水镜集》、册页《圆明园图咏》、拓本《汉魏六朝志墓金石例》等。童芷珍说,处理这些不同形制、不同破损情况的古籍,费脑筋的功夫绝不亚于动手能力,修复工作不仅仅限于破损部分的修补,而且要寻觅相似的纸张材料,采用特殊的技术加以处理,使修补后的珍贵典籍“整旧如旧”,保持书籍的原始风貌。

除了图书馆里的修复工作,生活中也常常有人慕名而来,请童芷珍伸出援手。有一次,朋友介绍个做古籍生意的人来找童芷珍,说有本明代版刻的书要修,这本书收来的时候1000多块一页,19张印着图画2张都是文字,一共两万多块钱。童芷珍当时对金钱和古籍市场完全没有概念,大吃一惊:“这么小小的一片书叶,一片就要这么多钱!”正好手边上有成色质感一样的旧纸,心血来潮说,“我帮你做一本,跟你这个一样的。”她把原件修复好,封面用绢,做成金镶玉的形制。图案和文字拷贝到旧纸上,封面用纸,也做成金镶玉形制。

最后把原件和赝品放在一起,古籍商人竟然分不出哪一件是后来仿制的,惊讶于童芷珍的“作伪”手法之余,他连忙请求童芷珍再帮他仿制20本。童芷珍自然不答应:“做一本是好玩嘛,技痒!做20本那是犯法!”

还有一个古籍商人,也常请童芷珍出手帮忙,竟然亲手为她刻了一枚印章,上书“童芷珍修复”,加盖在每一本童芷珍帮他修复的古籍上,这在修复界是前所未有的事情。尽管是出于对她修复工艺最大的认可和尊重,童芷珍只当玩笑,并不会自己去盖这枚印章。

高科技与手工活儿

生活中,童芷珍是个时髦的老太太,孩子们送她最新版的iphone做生日礼物,她笑称“5岁的孙子和90岁的老母亲可以手捧ipod各玩各的,苹果改变了世界”。童芷珍乐于在朋友圈分享心情,在微信里看学生修复成果照片,逐一点评:同学,你修的折装书还需提高;你装裱的字画签条等位置有问题改一下;金镶玉的修补,每个小洞都不能放过呦;这叶宋版书页的揭要注意哦……

几十年来科技发生了巨大的进步,但在古籍修复领域的表现并不显著,虽然在些古籍修复实验室内,也摆放着纸张厚度仪、纸张拉力试验机、纸张酸度测定仪、恒温恒湿箱、真空干燥等现代技术仪器,但童芷珍认为人工的经验和智慧是难以被取代的。上海图书馆有台美国进口的纸浆修补机,在童芷珍看来其作秀的成分远大于实用,特别是珍贵古籍的修补,纸张纤维状况不好,韧性不够,根本不敢拿去给机器冲刷,仍然依赖高超娴熟的手工技艺。但在感受过谷歌眼镜和3D打印的神奇魅力之后,童芷珍表示非常看好这两者在文物修复机械化前景中的应用。

虫蛀、鼠噬、霉蚀与灰尘污染,是对古籍修复工作人员身体健康构成巨大威胁的几个方面,最容易诱发过敏性鼻炎和皮肤病,甚至更加严重的呼吸系统、消化系统疾病。欧美国家古籍修复工作室都会安装排风厨、空气净化屏、除尘修复台等必备的除尘设施。我国古籍修复相关机构和工作人员,对职业健康防范意识非常薄弱,基本没有防护意识,没有意识到古籍中隐藏的各种污染对身体健康构成的威胁。在古籍修复方面走在前列的上海图书馆也不例外,并未配备这些防护设施,童芷珍称没有感受到职业危害,“相比书画修复,古籍修复不用使用那么多化学试剂,安全多了!”

职业生涯转机 从幕后走上讲台

1997年7月上海图书馆与香港市政局联合举办的“上海图书馆古文献精品展”在香港中环大会堂展览厅展出,作为古籍石拓修复专家,童芷珍在现场示范古籍修复的手法。许多香港市民特别是青年,从未看到过古籍修复,由于每天现场演示的时间是固定的,上午下午各一次,观众们都是按照时间表过来等候观摩,一天比一天人多,有的人看了一次又一次,有的自己看了之后还带学生来、带朋友来,签名册上人们赞叹:精妙绝伦,难得一见!香港著名学者饶宗颐在看了展览后感慨:香港还有一个文化回归的问题。由于观众的热情超出所有人预料,主办方临时要求童芷珍做了一个古籍修复保护的讲座,那时港人还听不懂普通话,只能台上说一句请人翻译一句。

正是这次讲座,成就了童芷珍职业生涯的重大转折,从幕后默默做手工活儿的匠人,走到台上开始讲课。上海图书馆领导在旁听时发现了童芷珍的表达才能,“好像具备十年教龄的老师”,是少有的既有高超的修复技艺,又擅长将技术总结归纳讲授出来的专家型修复师。在上图工作期间,由于馆领导的支持和推荐,童芷珍受邀在香港市政总署公共图书馆、香港中文大学、澳门大学、澳门中央图书馆以及台湾“国家图书馆”多地开课授业。

2000年以来,全社会对古籍保护的重视正吸引越来越多社会资源投入其中。多少年“书医”路,从几乎无人同行的惨淡,迎来了现在广受关注的灿烂,国家层面利好政策频出,大众媒体也把镜头聚焦在各路修复名家身上,全国各地对修复感兴趣的人们纷纷拜师在童芷珍门下,学生们来自天南海北,童芷珍教授的纸质文物修复并不强调南北分野,她认为,由于南北气候环境的不同,使技术在应用上有些差异,但她要求学生们博采众长,针对具体问题选择最适宜的修复方法。

现在的童芷珍已是桃李天下,逢年过节来自学生的祝福信息从手机里满溢出来,团聚在起的家人总是拿此事打趣。平日里,也常有全国各地的学生来上海拜访看望,聊叙家常。现在这些学生很多都是古籍修复岗位上的中青年骨干,在遇到具体问题时,还经常打电话找童老师商量对策。

澳门历史档案馆修复部前主管林钧池,也是童芷珍的学生,据童芷珍回忆:“林先生特别好学,记得当时因时间关系只教古代书籍以及函套之类的修复,但他为了多学点,还拿来字画来学,后来我又受澳门大学图书馆长的邀请去上课,没想到林先生的儿子也来学了,子承父业,父子俩都成了我的学生。”童芷珍的爱人在退休前是某上市公司的副总,孩子们在各自的专业领域发展得很好,他们都不懂修复,但都以童老太太为荣,会骄傲地“秀”童芷珍的修复成果,他们的同学、朋友也会争相购买童芷珍出版的图书。

人才培养三种模式 最看好高校专业教育

2005年童芷珍从上海图书馆退休,随即受聘为教师,在上海工会管理学院文物修复专业任专业负责人。2012年受聘复旦古籍研究所硕士生导师,2015年又受聘复旦大学中华古籍研究院特聘专家,同时在复旦大学传习所带学生。

当前,我国培养古籍文献保护修复人才的三种主要途径分别是:古籍修复部门工作岗位上的师徒制、国家级古籍修复技艺传习中心在全国各地设置的传习所、高校设置相关专业展开教学。这三种办学模式,童芷珍都亲身体验过。她认为第一种模式带有天然缺陷,在职的师傅们难免怕被抢了工作饭碗而有所保留,第二种在这方面稍好一点,但第三种不仅完全避免了这种人性缺陷,在学习内容上也更加全面。

因此大学院校开设古籍保护与修复技术内容的特色专业,是最值得推崇的一种人才培养模式。教师一般理论素养高、专业技能素质精,道德素质也好,学生学习的内容也比较全面。而且,学生起点较高,多为大本或研究生层次。这些学生在掌握了实操要领之后,往往能够科学系统地对传统修复技艺进行文字上的梳理,整理归纳其中的显性知识,挖掘蕴含的隐性知识,总结在实践中的探索成果,经过系统加工整合形成技术知识体系;并且通过研究传统技艺的科学原理发展创新修复技术。

童芷珍担任复旦古籍所古文献学专业古籍保护方向硕士生导师期间,因专业理念相同,不计报酬多寡,一心想培养更多学生将这门手艺传承下去,以极大的热情投入工作,将传统意义上带有秘技意味的中国古籍修复技法,尤其是个人几十年来工作教学的独门心得,无私地奉献出来。

古籍修复领域长期缺乏合适的教材,是专业教学的大难题。2002年,为庆祝上海图书馆成立50周年,领导安排三个古籍修复师各写一部分,童芷珍是其中一个,结果她完成了,其他两个人没有写。领导便要求童芷珍把另外两个人的部分全写了,短短两个月时间,童芷珍赶出《古文献的形制和装修技法》的书稿,后由科技出版社出版发行,这本书出版后没几年便脱销了。2014年,由上海古籍出版社出版的《古文献修复技术》在前书基础上增补改写而成,填补了此领域研究生教材的空白。

尽管退休多年,除了写书和讲课,童芷珍也未问断过修复工作,有时候是受朋友之托难以推辞,有时候是教学演示,要手把手去教。院校里可供实训用的破损古籍匮乏,童芷珍只能联络相关商业机构合作,对方提供普通的破损古籍、实训基地、修复材料、设备和工具,供学生们练习提高。作为回报,童芷珍往往要亲手帮合作机构修复一两本珍品善本,而且对方往往都是把破损程度最严重、文物价值最高、修复难度最大的古籍拿出来,等着童芷珍妙手回春。最近,就有人拿来两本书叶全部黏在一起的古籍,童芷珍将它们用布包好,放在水里洗,再把书叶一片片揭开,逐一修补,最后再做成金镶玉装帧形式。

人生有涯,而书比人长寿。童芷珍常常跟自己的学生讲,要善待有缘遇见的切海内外现存古籍实物,维护和保存承载着人类文明的宝贵典籍。使纸质文物修复技术发扬光大、世代相传,这是童芷珍最大的心愿。(编辑/陈彦如)