孙晓枫,在墨的黑暗里发现光

菡阁

再访孙晓枫,应该已经超过12年了。

12年一个轮回,虽然很长时间内未再谋面,我们竟然有相似的生命轨迹:比如,在2008年都有个特别的际遇,都曾经离开过这座城市去往另外个城市生活,都在一个轮回之后重新回归。

所以对孙晓枫的记忆,竟然是很多个不同印象的叠加——

有时候,场景会放在一个潮汕风格明显的老宅子里,他是趴在奶奶的大床上,一笔一笔认真描《芥子园画谱》的小顽童……

有时候,他又是那个桀骜不驯的小城少年,在陌生的广州街头上急走,满脑子都被“85美术思潮”那些前所未见的各种符号所激荡……

有时候,他也是广州六中那个最受学生们欢迎的老师,面对一众少年好奇的眼睛,他最想教他们如何坚守心灵的自由和懂得反思……

有时候,他还是初见的模样,在广州文艺圈内很有名的“蓝调共和”酒吧,握一杯酒,醉后眼神愈发清亮,诉说愈发流畅,可以金句如珠,滔滔不绝……

再后来,就是在他的家乡,他的汕上空间里,也许他的手正穿过女儿软软的头发,也许是接过母亲递过来的一碗棵条……

当然,我们还是回到FAN HOUSE,再次相逢的地方。曾经熟悉的那些跃动的色彩和强烈符号化的语言,完全消失不见,他现在已经融合在一个水与墨、线与纸之间两两相忘的世界。

他的“芭比娃娃”时代

在说到关于当下这样的变化时,孙晓枫总是说他很幸运是在求学生涯里正好遇见了如李邦耀、皮道坚、尚扬等一批当年中国具有先锋思想的老师,这个群体独特的教学方式让青春正艾的他受到强烈冲击,为他今天的思考与行为方式开启了多维度的模式。那个时候他就学会了要时时反思,清晰什么是自己的底线,也能够深刻了解到中国传统文化里奥妙的所谓“有所为,有所不为”。

1992年,被称为“中国消费时代元年”。这个古老的国度,尤其是更多面向海洋的南方,已经无法拒绝来自大洋彼岸的影响,巨变实际上正在悄悄发生。而嗅觉灵敏的艺术实践与探索自然会出现在商业文化盛行的广东。1994年刚毕业这一年,他就遇见了黄一翰、田流沙从整个珠三角发起的“卡通一代”艺术活动。当时台湾的《中国美术报》对此进行了报道,认为“中国的波普时代来临了”。

身处其间的孙晓枫为自己找到了最亲切的符号。他出生在有“中国玩具之乡”之称的广东澄海,从小就耳濡目染当地工业流水线生产的各式山寨版“芭比娃娃”,卡通片伴随他一路成长。画家深深地感触到一个三线小城的民间智慧、扭曲的美学品味,这种逐渐“本土化”的“洋文化”既有对中国的文化倾销,又有反过来被中国文化所改造而形成的特有的消费文化现象。

他的“芭比娃娃”,就是被“主观性”地形成其独特的图像文化符号,他做的就是不断重复挖掘这个符号的深度和宽度,不断延续画家个人的观念诉求与个人体验。他旁观的所谓“卡通一代”都有个共性:一群早慧的孩子,从小认识到自己是父母的玩偶、长大了是社会的玩偶。所以他们注定和崇高无缘,也不想从外部世界去寻找偶像,而更愿意从内心需要出发给自己塑造一个玩偶,将与生俱来渴望自由飞翔的梦,寄托在玩偶身上。他挑选这个符号的初衷,就是在于将一代人的任性,经由视觉的反复强调,向世人展现个体的心理原型,而这个原型,已经变成无数个架上的玩偶作品。

这个符号的极致是他一直念念不忘的2005年“第二届广州三年展”上,他构建了一个疯狂的芭比世界——《一千个芭比,一千种爱》,他把1000个芭比装进了一个粉红色毛茸茸的箱子,箱子里装的是一个玩具工厂里的车间现场,有两个女工在用各种零部件组装着芭比……功利性、重复性、同一性、文化针对性等多种表达交织成那个时代的混音,恢弘而迷茫。

他的乡愁和“双城记”

随后,孙晓枫发现自己在某种状态里开始陷落和迷失。

生来随性、自由的他突然发现自己无法被束缚于一个需要打卡的体制之内,而他身处的这个城市更让他茫然。

在一个庞大的城市体系里,资源只是集中在少数成功人士手里,平凡人的灵魂无处安放,70S的时间实际上并不属于自己。他看到的所谓沉默的大多数,不敢许诺幸福,只是在时间的流逝里消耗生命。

而他自己总是行色匆匆,始终与这个城市有种冷漠的疏离。

而在这时,与广州遥遥相望的汕头,他的故乡开始在他的血液慢慢沸腾。那里曾经诞生过最完善的宗法制度和独立方言,出现过有个性的音乐与戏剧,繁衍过木雕、剪纸、陶瓷等多种民间工艺,被多种优秀的海洋文化侵袭,却保留着顽强的本土性。这样的一个城市基础,本来就有着当代艺术发展良好的土壤。孙晓枫说,“那里比北京、上海、广州更需要策展人和艺术家”。

2008年最后一天,那种沸腾已经炽热如钢水,孙晓枫被一种莫名的力量驱使,甚至无法再在广州呆上半刻。年三十晚上他带着全家连夜驱车700公里回到汕头,自此别过生活近20年的广州。

在汕头,他终于拥有了自己的艺术空间——汕上。孙晓枫自豪地说,已经有100位艺术家、近50位艺术评论家到过空间,空间最繁忙的时刻曾经创下一年做14个展览的纪录。

好玩的是,他在艺术上的很多感悟就来自最接地气的生活。即使是逛一次农家市集,他也能够从卖猪肉的店家那里找到来自生活的智慧,然后反照进对艺术的思考里。

那些日子里,他学会了接受所有的改变,顺应规律,提醒自己不要去充当导师,把日子过得阳光灿烂。

观察孙晓枫在离开广州7年的时间轨迹,发现他曾经也去其他城市参展和策展,但广州依然是他重要的另

根据地。他的恩师、好友、学生仍然让他不容易割舍。他始终都在“双城记”里踟蹰和徘徊。

终于有一天,那种激烈的情愫创造出了一个机缘,他必须拥抱曾经热爱过的广州,只是这次他的身份也是一个回归——广东美术馆策展人。

他的“水”与“墨”以及世界

回归,不仅只是他的生活状态,更重要的是心灵。

孙晓枫说他自己身在潮汕,从小打基础的都是传统水墨,最喜欢的就靠描绣、像描芥子园、描梅兰竹菊来训练自己的造型笔力。水墨天生就与他血缘亲近。学油画也是在大学三年级开始转的,谁知道一毕业反而一发不可收拾。但是就在油画打天下的期间,他仍然没有放弃过水墨。曾与广东画院院长做了朋友,经常去院长的画室里一画画到凌晨三四点。而他的恩师皮道坚也是当代水墨重要的推动人之一,他和老师经常把水墨当成探讨的课题:当代水墨的表现方式是否“内化”?选择思考的方向是什么?

回归水墨,是对传统的一种致敬。毕竟中华文脉源于此。

但传统水墨发展到当代,反而最不能固守传统。

曾经为五色所迷的人现在要从寂灭的黑白灰里去放空自己。

偶然,他在水与墨交融的反应中看到了造化的神奇。

“那一刻,我在墨的黑暗里发现了光。”说到这,他微微翘起了嘴角,眼睛再次发亮。

他喜欢苏州的那些由黑白灰色块组成的庭院,他认为那些风景承载的就是中国文人千年被精致、被锐化的生活,是美学的集大成者,是对永恒性的一种很深的寄托。

所以,水墨本身就是文人的自我陈述和自我修养。

到这里,此水墨已非彼水墨。

创造就是不断解构,让新与旧不断此消彼长的一个过程,直到构建出一个完全不一样的世界。而水墨会得到应有的传承。

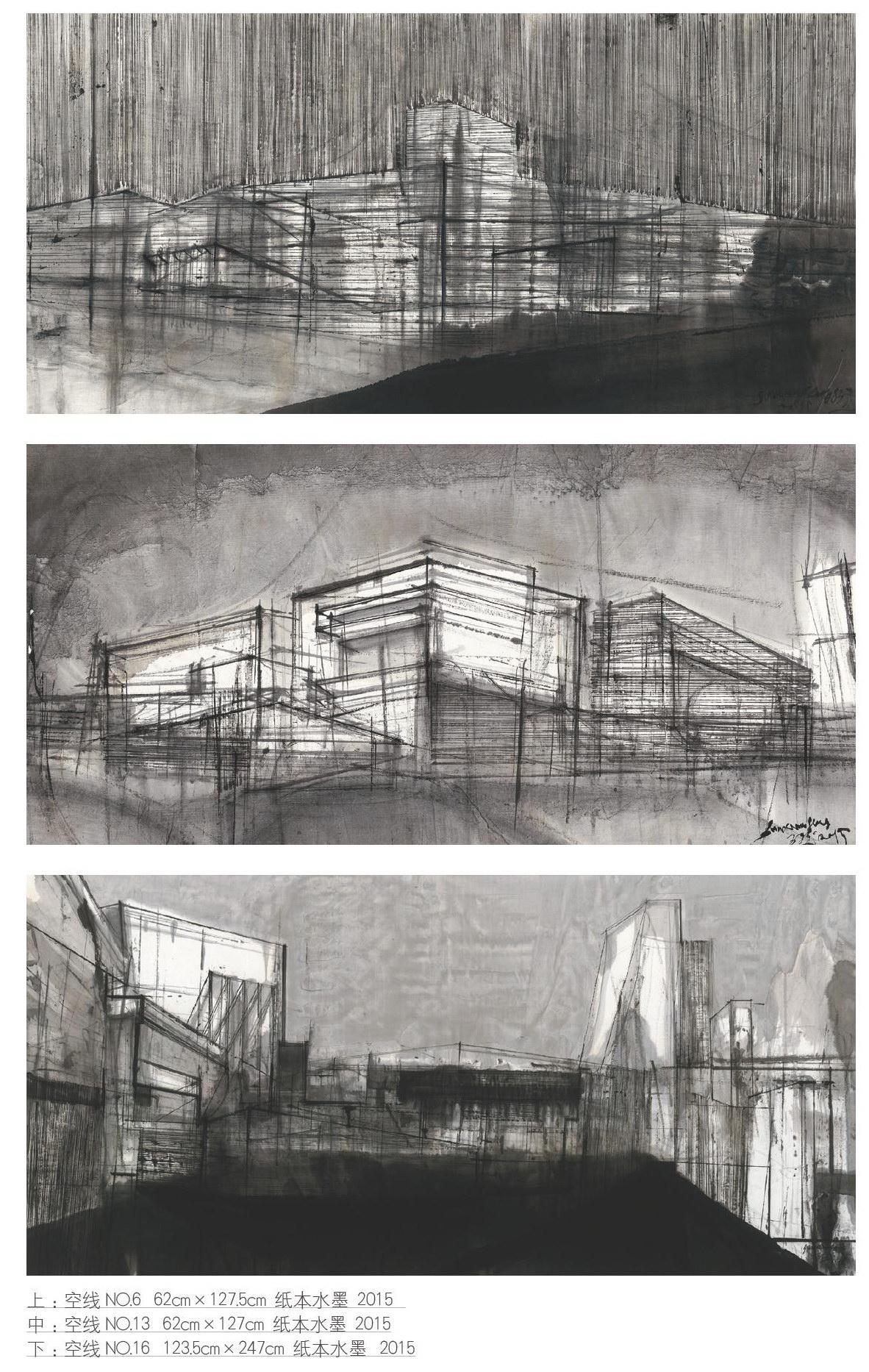

最近的一次展览叫“空线”,在3月4日的北京。王璜生、王绍强、鲍栋、蒋志、梁克刚等一众好友都到场祝贺。“空线”系列是孙晓枫最近的尝试。虽仍是他心中观想的城市,却完全摆脱了所谓传统的“笔法”,但传统界画中的线条却被一再强调,直到完全成为一种风格明显的独立语言。看似随意的透视解构和平面的墨韵意境依然在发生有趣的关系。尽管还是黑白世界的水墨,仍有隐隐的阳光透出来……

在采访即将结束的时候突然问他,“你现在还有恐惧吗?”他顿了一下,然后缓慢地回答,“有。我恐惧家里的老人和小孩受到伤害”。

原来,这也是他的光。

(编辑/黄晶晶)