文化遗产保护视域下的城市空间整合策略研究

赵一青 许楗 田文

摘 要:研究旨在探索城市中文化遗产资源“孤岛化”现象与快速城市化之间的空间整合策略问题。城市空间整合是对影响制约城市空间的相关要素的研究,西安作为文化遗产资源密集分布的城市,其空间发展当中文化遗产资源的保护如何与旧城居民居住空间自然融合与共生是其文化特色得以传承所要研究的重要问题。以文化遗产空间保护理念引入到西安旧城区城市空间发展中来,通过对西安东关地区的历史演变分析及现状研究,提出当前片区城市空间存在的问题,深入分析以文化遗产资源为导向的空间整合方法,从而提出了道路交通空间的慢性步行系统、遗产空间与公共空间的渗透融合以及辅助空间一体化利用的整合策略,以传承地域文化、改善居住环境,从而使老城特色与文脉得以延续。

关键词:旧城改建;文化遗产保护;空间整合;文化传承

Abstract:The purpose of the study is to explore the spatial integration strategy of the "isolated island" phenomenon and the rapid urbanization of the city's cultural heritage resources. Urban spatial integration is to control the related elements of urban space research, Xi'an city as a cultural heritage resource intensive distribution, the spatial development of the protection of cultural heritage resources how and urban residents living space natural fusion and symbiosis is the cultural characteristics can be passed on to study an important problem. To cultural heritage protection concept introduced to the Xi'an old city urban space development, by Xian Dong Guan area of historical evolution analysis and Research on the present situation of, problems existing in the current area of urban space, in-depth analysis to cultural heritage resources oriented spatial integration method, thus put forward the road of chronic pedestrian system, heritage space and public space fusion penetration and auxiliary space integration using the integration strategy, to inherit regional culture, to improve the living environment, so that the old specialty and contextual continuation.

Key words:reconstruction of the old city ; cultural heritage protection ; spatial integration ; cultural heritage

中图分类号: C912 文献标识码: A

文章编号:1674-4144(2016)-05-58(7)

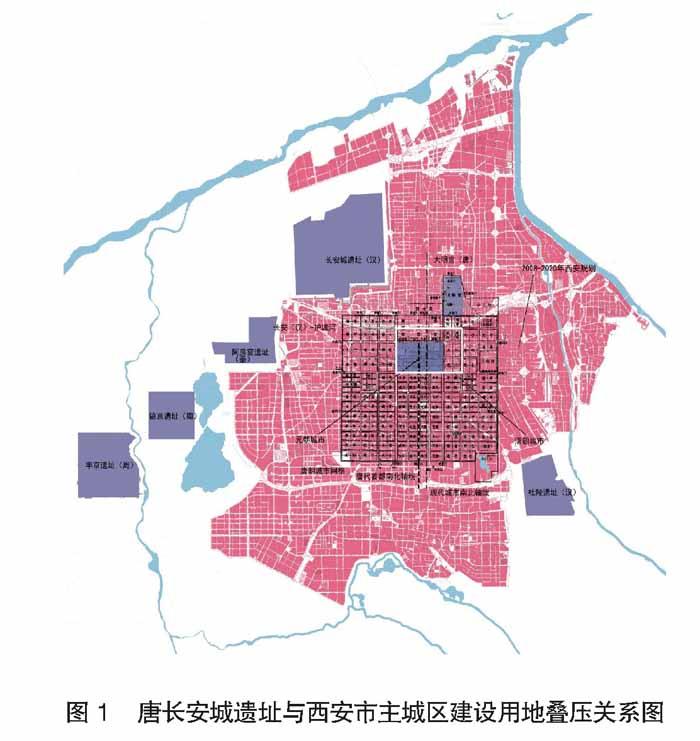

改革开放 30 多年以来,随着城镇化进程的不断加速,大量的开发建设使得城市空间利用出现了效率低下、记忆断层的现象。中国的城市正面临史无前例的“城市特色”危机。城市空间承载了城市发展的物质层面和社会层面,反映着城市的文化底蕴,而对于历史城市而言,现代化发展的快速冲击导致了地域特色的消减以及城市发展文脉的缺失,城市中的文化遗产逐渐成为了老城区中的“孤岛”。西安作为中国四大历史文化片区中周原文化的传承城市,是我国最具特色的历史文化名城之一,市区的建设用地已经完全覆盖在唐长安城遗址之上(图 1)。近年来快速的建设以及不当的利用方式,更是加剧了文化遗产资源保护与城市建设的矛盾,如何以空间整合为手段去研究文化遗产保护利用与城市规划设计,寻求二者在 城市建设中的平衡,对于实现历史城市中文化遗产资源的全面可持续发展,有着重要的意义。

1 文化遗产空间整合理念的引入

近年来,我国关于文化遗产保护理论与实践以及城市空间整合的研究工作有了较大的进展。文化遗产保护主要是以具体的文化遗产资源为对象,诸如大遗址、建筑遗产、历史街区等,研究其文化内涵以及保护技术居多,城市空间整合对象则较为广泛,包括城市群、城市中的要素、特殊城市空间等。而对于以文化遗产资源为导向的历史城市的空间整合研究,仍处于起步阶段,我国的城市空间整合的研究,正在从宏观层面逐渐转向微观层面。从国内研究来看,东南大学董卫教授和他的团队对于历史空间的整合已经有了较为开拓性的研究,在对历史城市文化遗产资源分析的基础上,引入了历史网络整合的思想;重庆大学李和平教授对历史地段与城市整体发展的整合机制也进行了相关研究,探索了历史地段与社会、经济、文化、空间多元因素的耦合路径。作为文化遗产保护的新路径,空间整合试图打破将遗产看作“静止的历史陈列物”、“历史与现代矛盾体”的对立状态,改变传统孤立保护的思维,提出了与城市整体相融合共生的城市设计新思路。

“空间规划是一座城市最重要的方面,虽然空间没有实体的形态,但它是构成整个城市一片区域形态基本骨架的核心。”文化遗产则是空间得以活化的灵魂。基于这种观念,文化遗产空间可以理解为城市空间的子系统,该系统是城市文化特色得以体现,避免出现“千城一面”现象的重要支撑。国外城市规划大师凯文·林奇在其经典著作《城市意象》中,也认为“与历史的关联对城市标志物的产生也能对城市起到有力的强化作用。”通过城市空间资源、要素、形态的整合,历史城市的文脉得以更好的传承。因此,以“西安市东关片区”为研究对象,从其历史演变、现存问题等背景入手,以文化遗产资源空间系统重塑的理念进行城市设计,力图为历史城市文化遗产传承与保护提供依据和借鉴。

2 西安东关片区历史演变及现状问题分析

2.1 西安东关片区历史演变

2.1.1 唐代形成的政治、经济、文化中心

唐玄宗时期为唐朝的兴盛时期,在该时期兴庆宫建成,唐长安城是唐朝长安的政治、经济、文化中心,该地区的罔极寺、大唐东市都形成于该时期。而唐长安城中位于“大唐东市”之北的安兴坊和胜业坊,唐时两坊内王宅分布较多,其旧址就位于现今东关一带。

2.1.2 明清时期功能格局的形成

明初,西安城市整体向东拓展,在该时期形成了四个关城,其中以东关城修建最早,在当时具有较大的规模,四个关城的修建旨在保卫城门,具有一定军事防御作用。由于当时城门是进出城市的主要通道,东关城也具有宗教以及商业的功能。清代,西安形成了城西区南北院门周边商业区和城东区东关商业区鼎立的格局。西安在该时期城东侧修建了满城与南城,对城市交通形成了一定阻碍,使得当时城市形成了两区的格局,满城生活区域与东关地区由长乐门直接连接,使得东关地区的商业进入了繁荣期。东关地区在清末成为最大的药材、山货集散地,并伴有其他不同的业态的出现,当时规模较大的商业会馆“山西会馆”就位于该地区。

2.1.3 抗战时期难民涌入及商业的逐渐衰败

西安城市在抗战时期流入了大量难民,因地理位置靠近火车站,东关地区成了大部分难民的居住区,此时的难民带来了织布、漂染等工艺,东关地区成为当时西京城内工业较为集中的区域,陇海铁路的贯通使得铁路沿线的商业逐渐繁荣,东关地区的商业受到影响,加之十年抗战的长期战乱,该地区逐渐失去往日繁荣。

2.1.4 建国以来逐渐形成旧城居民生活旧区

建国之后,东关的商业有所恢复,这时期东关经历了中国建国以来的普遍发展历程,从互助组、合作社到公私合营。直到如今,东关已经在历史与现代的碰撞之下发展成为集历史遗存、新建住区、旧城住区、商业、教育、宗教等功能的旧城历史地段。

2.2 西安东关长乐坊片区现存问题

2.2.1 城市用地碎片化

西安东关长乐坊片区位于西安城墙东门外的环城东路东侧,在西安市第四次总体规划中,该地段被定位为教育、文化及商贸中心。其现状用地分割较为零碎,除去分散在地块中的少量文物古迹用地、教育用地、及沿街少量的商业用地等功能之外,其余多为居住用地(图3)。居住用地的大量分布以及用地功能的碎片式嵌入使得该片区功能的融合以及拓展得到一定程度限制。

2.2.2 道路系统拥堵

如图 4 所示,该片区位于西安旧城区城墙的东门外,与东门直接相连的东关正街是连接西安东西向交通的重要枢纽,其干路交汇处也是高峰期主要的拥堵节点。与此同时,兴庆路作为西安二环以内重要的南北向交通重要干道,连接着城市中三个地段内重要的片区(长乐坊片区、兴庆宫片区以及西安交通大学教学区),交通状况也常超出负荷。地块内的道路状况较为复杂,与主干道的连接道路主要是横贯东西向的炮房街与长乐坊街道,道路状况较差且支路中仍有断头路的存在,人车混行使得地块内部道路通行状况混乱,各类通行方式的汇集使得片区内道路系统面临通行压力(图 5)。

2.2.3 文化遗产资源与周边居住环境的割裂

东关长乐坊片区分布着大量的文化遗产资源以及承载西安历史文化的老街巷(如图 6),这些传承文化的资源在城市的发展中逐渐与周边居住环境割裂,如同斑块镶嵌在城市肌理之中,呈现出“碎片化、孤岛化”的危机,其价值并未得到体现,从而削弱了其原本的历史文化氛围。此外,居民对于城市文化的认同对历史城市的文化遗产保护有着关键作用,居民的文化认同感的缺失,也使得遗产空间与居住空间出现分离的现象,无法起到文化传承的作用。

2.2.4 公共空间的断裂与缺失

公共空间与城市中居民的日常生活密切相关,它应该是联系一定地域范围内居民活动的纽带,并且应当同时承载与体现城市文化功能。东关长乐坊片区在不断的自我更新过程中,由于新建住宅以及大量的人口聚集,出现公共空间的数量与质量的不足。公共空间之间缺乏联系,居民的活动多在路边,“片断化”公共空间来源于地段内存在着的道路交通与停车场对公共空间的“蚕食”(图8)。

2.2.5 基础设施不完善

东关长乐坊片区由于建筑质量参差不齐,其现状建设情况较为复杂,存在着基础设施薄弱的现象。其现状问题诸如缺乏开敞的空间,停车与人行混杂以及居住基础环境的恶化,都是影响该片区发展的限制因素。然而,东关地区由于还未进行大规模的开发建设,仍然留存着老西安居民的浓厚生活气息。因此,基础设施改善的需求是该片区生活空间可持续的重要因素。

3 以文化遗产资源为导向的空间整合策略

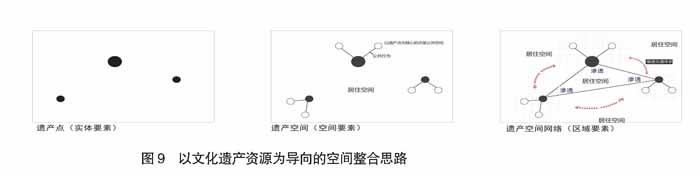

东关长乐坊片区是以居住及宗教文化为主要功能的地段,在历史城市中心区的定位之下,其居住环境与文化特色的传承,需要通过新的城市设计理念去实现。片区之中的遗产空间与居民的行为空间的联系与渗透,是该片区的空间整合需要关注的核心问题。对该片区进行以文化遗产资源为导向的空间整合需要以实体要素为基础,这些实体要素通过道路系统相连接,并通过居民的行为活动将实体要素融合成为空间要素,这些空间要素通过地上与地下的空间整合成为区域空间要素,形成网络状的连续、统一的整体(如图 9)。因此,可以通过对道路空间的整合、公共空间与遗产空间渗透以及地下空间合理利用三个层面进行策略研究。

3.1 道路交通空间的整合

作为城市的中心区,东关长乐坊片区的功能会影响整个城市市域范围,其交通问题的解决,需要从整个城市空间的发展进行考虑。应以城市道路为骨架,片区内部巷道为辅助,在延续原有城市空间的肌理与尺度基础上疏通道路网络。将南北向环城东路段穿越式交通引入地下,增加地面步行通道的完整与连接。保留基地内的罔极寺、八仙宫等建筑遗产与特色老宅成为多个节点,通过片区分布着老街巷的连接,向外辐射成为多个文化遗产空间片区,通过片区之间的居民行为活动空间即步行道路,连接构建片区内慢性交通系统(如图10),将原有道路各类通行方式混杂的方式进行有机分散。

3.2 公共空间与遗产空间系统的相互渗透

东关长乐坊片区公共空间是居民活动的行为空间,与文化遗产组成的遗产空间一起成为公共行为发生空间,两者的交叉和渗透使得城市空间具有整体性与连续流动性,提升了遗产空间公共性,从而达到居民活动场所营造的目的。 片区中遗产空间具备公共空间节点的形态构成要求,即片状、面状的空间,并且是片区内连续居住空间发生变化的地方,具有传承文化氛围、活化空间的潜质。因此,公共空间改造需要利用利用遗产空间将原本破碎的公共空间缝合,建立新的空间连接,解决文化遗产的碎片式分布及与周围环境割裂的问题。对该地区的公共空间进行功能上的整合,形成以文化传承和居民生活彼此独立又相互融合的新的公共空间系统,实现失落的遗产空间与具有活力的居民生活空间的相互催化与共生。此外,由于唐长安城已经完全叠压于西安旧城区之下,存在于地下的遗产,诸如里坊以及其中的历史故事,可以通过地面公共空间的标识、城市家具等形式与公共空间渗透与结合,达到城市空间的活化作用(图12)。

3.3 辅助性空间的整合与利用

由于位于旧城区中靠近主城区的特殊地理位置,东关长乐坊片区具有人口密度大、用地紧张、环境质量差的问题,在规划设计时需要从二维的空间观向三维空间观转化,立体化的设计思维可以通过辅助性空间的合理利用来实现。将地下空间进行竖向的分层(如图12),将商业文化、地下停车、市政防灾等功能分层设置于地下,并且进行一体化的整合,可以合理解决地面停车导致的公共空间被道路的蚕食现象,增加地面绿化,完善城市空间功能。 除此之外,遗产空间应该植入城市的功能,在保护其原真性的同时,以辅助性导向的结合传统的居民生活营造易于识别与记忆的辅助性空间。

4 小结

具有文化遗存的旧城地区,对于一个城市而言,是文化传承的精髓所在。我国城市的快速发展,需要对存在于城市空间中的遗产空间的发展进行探索。旧城中未被划入保护区的遗产空间以及居住文化特色,其价值易于被人们忽视。

东关长乐坊地区作为老西安传统文化的延续,见证了历史发展过程之中城市的兴衰,也是西安城市文化的重要组成。如今,由于空间的杂乱与落后的基础设施,片区内文化遗产的存在岌岌可危,而由于片区内具有浓厚的居住生活气息,传统的拆旧建新并不能很好的使其文化与居住氛围得以传承。

通过对东关长乐坊片区城市设计的研究,提出了遗产空间与城市生活空间协同发展的策略,以期对今后历史城市中文化遗存较多、居住氛围浓厚的历史地段特色文化的传承与生命力的延续提供整体性的视角。

参考文献:

[1]汤雪璇,董卫.城市历史文化空间网络的建构——以宁波老城为例[J].规划广角,2009,(1), 85-91.

[2] 李和平, 肖竞, 胡禹域. 碎片式历史地段与城市整体发展耦合机制研究[J]. 城市发展研究, 2014,(09):62-68.

[3]张松,王骏.我们的遗产,我们的未来——关于城市遗产保护的探索与思考[M].上海:同济大学出版社,2008.

[4]朱士光.古都西安·西安的历史变迁与发展[M].西安:西安出版社,2003.

[5]孔孝云,董卫.历史城市中心区的演变过程及其空间整合研究——以杭州市武林广场及周边地区概念性城市设计为例[J].城市建筑,2006,(12),42-45.

[6]彭小莉. 城市公共空间的整合设计研究[D]. 湖南:湖南大学, 2007.

[7]卢济威.论城市设计整合机制[J].建筑学报,2004,(1).

[8]赵景伟.城市三维空间的整合研究[J]. 地下空间与工程学报,2011,(6):1047-1052.

责任编辑:张吉明