城市广场舞休闲研究:以广州为例

林敏慧 保继刚

[摘要]针对中国城市公共空间中出现的以广场舞为代表的集体性休闲现象,文章以广州为案例地对其出现的机理与空间行为进行了探究。通过深度访谈、非参与式观察以及问卷调查等方法进行资料收集并运用文本分析工具(ROST content mining)对调查结果进行了深入分析。研究表明,公共空间的稀缺性、休闲场所的商业化、城市生活的疏离化、个体在城市中的无意义感等现状与社会民众的健身需求、自我实现需求、交往需求和填补空虚的需求等存在着一定程度的断裂,而城市公共空间的非商业性和开放性,广场舞休闲所具有的低门槛、集体主义情怀以及狂欢色彩等特征则较好地弥合了以上断裂。在广州市特定的社会文化背景下,大量社会民众选择了在城市公共空间中从事广场舞休闲并进行自我表述与寻求身份认同。

[关键词]公共空间;广场舞;集体性;日常休闲;广州

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2016)06-0060-13

Doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2016.06.012

引言

城市公共空间是城市的重要组成部分。它从一个方面展示了城市市民的日常休闲和公共生活,也在一定程度上揭示了城市的地方精神。在当代中国大城市公共空间的休闲活动中,广场舞最为典型。对于很多中国大城市的中老年人,尤其是中老年妇女来说,他们最大的生活乐趣和最佳的休闲方式便是广场舞。广场舞源于20世纪90年代全民健身风潮下的体育舞蹈[1],目前已经演化为融合多样舞蹈元素并具有多种表现形式的集体性舞蹈,近几年风靡全国各地。“中老年妇女+广场+集体性舞蹈”成为了当代中国城市公共空间中日常休闲的标志性符号,这个符号包涵了地理学和休闲学的几个范畴:使用群体—公共空间—休闲行为。当这几个范畴叠加在一起形成公共空间中富有“中国特色”的休闲现象时,对这种集体性休闲的研究将会与西方公共空间现有的研究呈现出完全不一样的情形。

在西方语境下,公共空间和私人领域是泾渭分明的。Sennett[2]认为,现代的公共空间由于人们对私人生活的过分强调而呈现衰落,这种衰落还体现在西方现代城市所出现的公共空间商业化、私有化等导致的问题上。在多数西方国家,公共空间中的集体性活动通常需要提前申请,因此公共生活更多的是一种个人与个人之间的偶遇和交往。由于社会文化背景的差异,西方虽然也有在节庆时候出现普通民众集会跳舞的情形,或者在一些旅游目的地有类似于中国少数民族地区的歌舞展示,但是在大城市公共空间中却很少出现集体性的日常休闲行为。因此,中国城市公共空间中出现的以广场舞为代表的日常集体性休闲行为在西方国家几乎没有,西方现有的关于集体性休闲或者不同生命阶段休闲偏好的经典研究,都很难用以解释中国公共空间中的以中老年人为主的广场舞休闲。例如,西方研究者认为随着生命进程的发展,人们参与非家庭型和非朋友型的集体休闲的频率和程度也许会降低[3];北美相关的研究发现,年长的男子和妇女倾向于较高程度的独处与放松,以及较低程度的娱乐和肉欲快感[4]。但是,中国城市中以中老年群体为主的高亢、欢乐的且非家庭型的集体广场舞休闲,却难以用这些理论进行解释。

国内关于公共空间的研究,在早期总体上偏向物质和美学形态分析[5-6],近年来则引入西方的公共空间理论,开始探讨什么是真正的公共空间及其社会功能[7-9],但极少把“公共空间”与“休闲行为”联系。而关于休闲行为的研究,早期更多的也是研究行为本身,例如休闲行为的时空规律[10-13],或者某一群体的休闲行为特征[14-16],但近年来呈现出多元化趋势,例如网络休闲对非网络休闲的影响[17]、休闲对主观幸福感的影响[18]等。总的来说,国内较少将休闲行为与所处场域联系起来分析两者如何相互影响,而是偏重对休闲本身或者公共空间本身的探讨,较少深入分析这些使用公共空间的人有什么样的特点和需求,以及他们行为背后的原因和意义。

综上所述,当前国内外相关研究难以用来解释目前已经成为国内热点的广场舞休闲现象,地理学、规划学、社会学和旅游学都缺乏从其学科或者交叉学科的视角出发对其进行较为深入的研究。因此,本文试图以广场舞休闲为研究对象,并将其置身于公共空间这个场域,结合公共空间和休闲的理论探讨特定场域下特定休闲行为的意义及背后的深层原因。本文试图回答以下几个问题:广场舞作为一种集体休闲活动在当下中国大城市为什么如此受欢迎?广场舞休闲者为什么要选择城市公共空间作为其活动的场域?这种集体休闲行为的意义以及产生的机理是怎么样的?

1理论和方法

1.1公共空间中的日常休闲实践

本文基于日常休闲的视角,援引公共空间的理论,试图通过公共空间相关文献的回顾,搭建一个关于“公共空间中日常休闲实践”的理论框架,用以理解公共空间中这种具有中国特色的日常休闲活动。

经典的关于公共空间的研究,主要有两种范式:一种是把公共空间作为政治表达的平台,公共空间的概念应该追溯到希腊的“广场(agora)”和罗马的“论坛(forum)”[19],从其诞生开始,公共空间就成为可以自由表达想法的社会和政治的领域,因而公共空间在一些学科里面也被翻译成“公共领域”;而另一种范式主要在城市社会学和规划学科,公共空间充当非常重要的社会交往的功能,并能够使城市生活更加健康和富有活力。正如Orum和Neal[20]所指出的,公共空间的社会生活对一个城市市民秩序的建立是不可或缺的,公共空间中的社会生活能够促进社会互动和建立社区凝聚力。而城市作为集聚的中心,一个理想的城市应该规划成一个无拘无束的社会接触和互动的地方[21],城市公共空间应该扮演一个陌生人和多样性文化可以混合和彼此“擦肩”的共享性社会平台[22-23]。基于以上两种范式,20世纪90年代以来有大批西方学者认为公共空间的商业化、私有化等导致了公共空间的“消亡”[24-26]。

在这两种范式下,“休闲活动”往往被匿名化并归入到日常社会生活中。而在中国语境下,城市公共空间中最活跃的活动既不是典型的政治表达,也非典型的社会生活,而是普通民众的休闲生活。Orum等人和Qian的研究都揭示了这种市民休闲活动的重要性,因为这些活动,他们认为中国城市公共空间非但不像西方研究所昭示的公共空间正在衰亡,反而有着非常活跃的公共生活[27-28]。

因此,公共空间不仅仅是一个社会交往或者政治想象的场所,人们还可以在这里通过公共休闲生活的参与产生文化意义和身份建构[29]。公共空间中的实践就如同可以使得人们脱离单调、传统的日常生活的圣地[30]。这种空间实践基于日常生活之上而不脱离日常生活,正如列斐伏尔所认为的,人类的幸福和希望不能诉诸于日常生活之外而是在日常生活之中,革命和宗教信仰都解决不了日常生活问题,日常生活的希望在于某种瞬间狂欢[31],而公共空间则为这种“狂欢”提供了一个最好的平台。

对日常生活中休闲行为的研究,就是为了发现标准化日程中的韵律,发现日常生活实践中迷人的、感性的、惊奇的以及诗意的东西[32-33]。有学者把休闲活动称为是具有“诗意”的行为并给予了全面的分析,认为休闲就是一种社会空间,可以促进朋友和家人关系得以发展,而且反过来还受这种功能的影响[34]。休闲也受到社会阶层、社会角色、生命周期、社会建制等多方面因素的影响,休闲既是表达性的,又是习得性的;既是为了满足主体自身的需求,又是为了满足他人的社交期待;既常常是主体自身的一种体验,又往往是社会互动的一个片段[3]。可以说,日常生活中的休闲既是日常生活的一部分,又是日常生活中具有诗意的一个节奏,列斐伏尔也号召更多的对日常生活节奏的深入分析,解读由具身体验、意义、互动和社会关系所组成的持续变化的社会生活[35]。

1.2研究案例与研究方法

本文以广州为案例地对广场舞休闲进行研究。广州是珠三角城市群的中心城市,也是广东省省会城市,其市民的日常休闲娱乐蓬勃发展。为了增加城市的吸引力,广州市政府在举办第16届亚运会(2010年11月12日—17日)前期还投入了大量资金改善和拓展城市的公共游憩空间,这些公共游憩空间很快就被前往休闲的广州民众所占领,其中有相当一部分就是广场舞人群,他们的活动规律和人员构成与笔者所调查到的国内其他大城市的广场舞人群具有很大的共性。值得一提的是,广州公共空间中的广场舞休闲活动非常活跃,它们经常成为本地媒体报道的热点,对这些活动进行深入的研究具有一定的典型意义。因此,广州是研究广场舞休闲的理想城市。

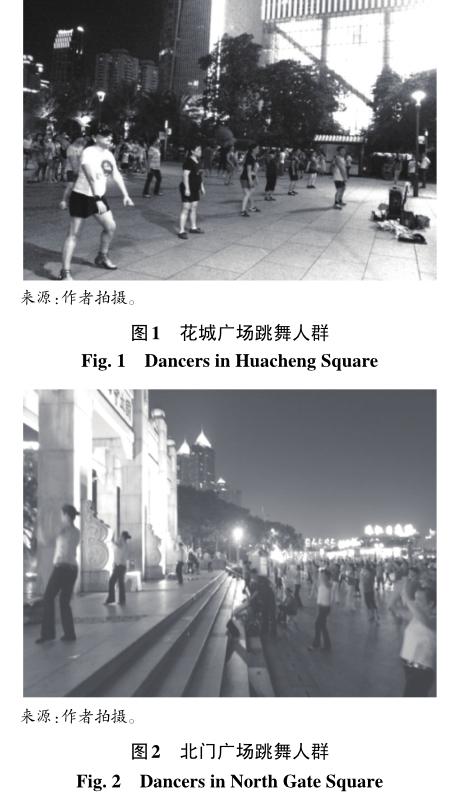

研究者在初步考察了广州市20多个有广场舞休闲的场所之后,发现不同场所的广场舞在人员构成、参与动机、组织形式和表现形式方面都存在相当大的共性。考虑到研究者此前几年一直持续关注了中山大学北门广场和花城广场的休闲活动并做过追踪调研,决定选取较有典型性且有调研基础的花城广场(图1)和中山大学北门广场(以下简称北门广场,图2)为案例地对13支广场舞队伍进行研究,其中北门广场8支队伍,花城广场5支。

选择这两个广场还基于以下3个原因:(1)均是广州市著名的广场舞活动场所之一。(2)人群构成存在一定差异,花城广场较为均质,北门广场较为多样化。(3)广场的区位、规划定位和管理方式都不同。因此选择这两个广场作为案例地既具有典型性,又具有互补性。

花城广场总面积约56×104m2,周边分布有广州大剧院、图书馆、博物馆等公共建筑以及大型商场和写字楼,30分钟步行距离内也分布有大量高档楼盘。花城广场由广州市政府委托城投集团进行融资建设,广场地面部分免费向市民开放。由于其中心的区位以及标志性的景观,吸引了大量游客以及日常休闲的市民。花城广场北端的“市民广场”(面积约1.5×104m2)在晚上则成为广场舞的集中地,澳大利亚悉尼市市长来访广州,晚上参观花城广场的时候感叹:“广州的广场舞是城市空间和社区的活跃因子,我们要将它带回悉尼。”由于媒体对此争先报道,花城广场的广场舞的知名度也因此得到了进一步提高。

北门广场位于广州中山大学北门,占地1.7×104 m2,毗邻珠江。该广场由广州市政府出资建设,用以纪念孙中山先生以及这所学校作为华南地区最优秀高校的突出地位。该广场用地归中山大学所有,但管理权交给广州市海珠区政府并免费向市民开放。该广场规划定位为“纪念性广场”,为了凸显中大精神和传统,广场包括中山大学牌坊、中山大学校徽、中山大学校训及校史等部分,但是开放之后很快被前往休闲的市民占领,中山大学校徽、校训及校史部分由于影响到休闲活动已经撤离。这里已经成为广州最著名的广场舞场所之一。

本文通过非参与式观察以及深度访谈来获取定性资料,并辅以问卷调查收集更多的证明数据。非参与式观察从2014年3月开始,第一个星期首先观察了两个广场上早晨、下午和晚上的主要活动,最后选取活动人数最多的晚上进行集中式观察和调研;集中式观察从第二个星期持续到2014年9月,其中包括对各种广场舞活动的图片和影像记录一共307份,以及对40名广场舞者和5名相关管理人员的深度访谈,访谈文本采用文本分析工具(ROST content mining)进行词频分析并对关键词进行话语内涵分组。另外选取了13支队伍的210名舞者进行问卷调查,共发放问卷210份,回收问卷208份,其中有效问卷205份。

2广场舞休闲的表现形式和特征

2.1广场舞产生的社会文化背景

Veblen的《有闲阶级论》研究了现代资本主义所生产的新阶级群体的“有闲”及其生活形态,把有闲阶级的特点归纳为讲究礼仪、注重优雅、炫耀性休闲等[36],齐美尔也研究了中产阶级的“时尚生活方式”[37]。在广州市的公共空间中,普通民众也在实践着自己独特的休闲方式,然而,与现代西方社会所呈现出来的普遍休闲商业化现象不同,广州城市广场中的日常休闲基本不具有商业性,典型代表就是广场舞。Qian认为公共休闲在中国的复兴应该与后改革时代中国城市的社会、文化和政治背景相联系[28]。广场舞之所以能够在城市公共空间中流行起来,也离不开这样的背景。

首先,中国改革开放以来较为宽松的政治环境使得草根阶层的公共休闲得到了发展。新中国成立初期,休闲和文化的供给成为一种国家的福利体系,自发的休闲行为较少[28]。公共空间中休闲活动的活跃首先得益于当代中国社会和文化的转型,这一时期公共空间中的休闲活动更加多样化和开放化。

第二,作为改革开放先行城市之一的广州,向来有着较为包容和开放的城市精神,这种精神也体现在城市公共空间的上治理方面,相对于内地城市,广州市在公共空间的治理相对宽松很多,对于广场舞活动产生的空间占领、噪音干扰等问题,广州市公共部门更多的是采取一种“协商”解决的态度,这在一定程度上为广场舞的发展提供了有利条件。

第三,为了迎接2010年的亚运会,在“全民健身”战略和创建“宜居城市”指导下,广州市政府投入大量资金建设了多个城市公园和广场,包括海珠湖公园、花城广场、荔枝湾涌、陈家祠新广场等,广场舞休闲者成为了这些公共空间的主力军。这样的空间完全打破了以盈利为目的的商业性休闲场所的运作逻辑,城市普通居民在这里可以较为自由地演绎多元的休闲文化。

2.2广场舞休闲的组织形式

广州城市广场舞蹈队大致可分成两种:一种是有较为专业的领队带领的“培训型”队伍,另一种是业余爱好者自发组织的“娱乐型”队伍。两者区别在于前者一般以培训某种舞蹈为目标,基本属于收费项目,学习一种舞蹈费用大概在200~800元;后者是舞蹈爱好者自发组织的,由几个骨干共同维持舞蹈队的运作,由于购置音响需要花费几千到几万元不等的费用,且后期需要充电、保管等维护,因此需要收取一定的音响服务费,固定队员约20元/月,而对于即兴加入的舞者,原则上是2元/晚,基本属于免费项目。在北门广场和花城广场中,占主导地位的是“娱乐型”队伍,其人数约占总人数的63%。在抽样的广场舞人群中,很多人则同时参加过这两种类型的队伍,他们一般在刚刚接触广场舞的时候会先到“培训型”队伍学习1~2个月左右之后再到“娱乐型”队伍中,“因为完全没基础,希望有个老师教得仔细一点,但是收费相对比较贵,所以学完了就到旁边的队伍(“娱乐型”队伍)跳了。”(访谈对象20140420A)

调研发现,广场舞人群的构成以中老年人为主,并且女性占80%以上。广场舞队伍类似于一种“流动的共同体”。根据韦伯词典对“共同体”的定义,首先是一个由不同个体组成的团体;第二是共同体内的成员通常具有相同的特征或相同的抱负;第三是不同个体之间一般具有互动关系;第四是成员一般居住在同一地方,但这不是必要条件①。

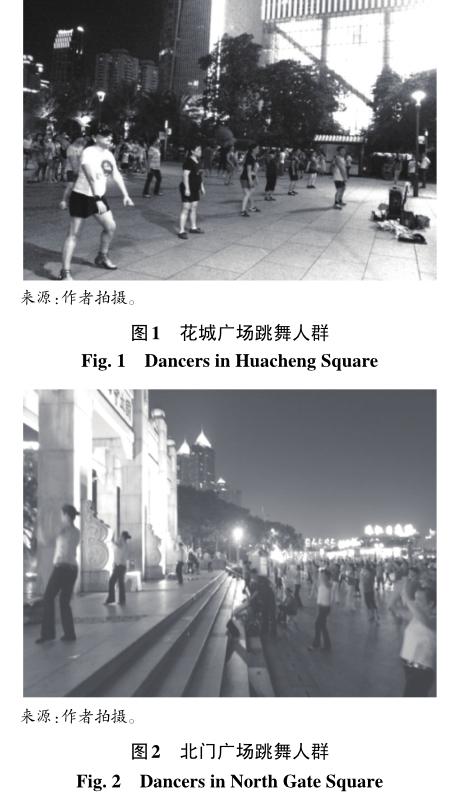

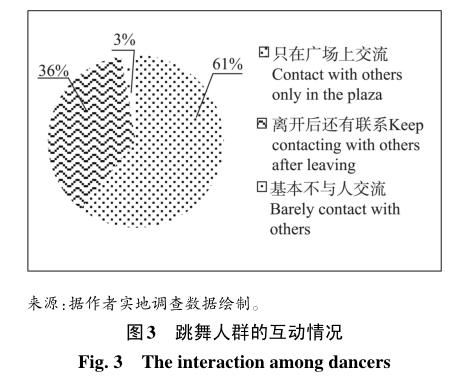

从以上定义看,广场舞队伍基本符合了共同体的条件。一般的队伍都会包括几名协调者(包括领队)、普通舞者和音响设备。问卷调查表明,跳舞人群中只有3%的人基本不和人交流,而97%的人都会有互动(图3)。可见他们除了“跳舞”之外,“社交”占据相当大的部分。进一步深度访谈发现,广场上由休闲关系所衍生出来的社会关系,对于50~60岁年龄段的中老年妇女来说有着非常重要的意义,这是她们除了亲戚和好友之外最为重视的社会关系。访谈中很多人都表达了定时定点来到这里“聚会”已成为她们一天中最快乐的时光。但是由于广场舞队伍相对于传统意义上的“共同体”又是不具备稳定性的,因为其成员可以自由地进出和流动,所以更适合用“流动的共同体”来形容这种组织形式,在这里,城市广场就如同是一个磁场,个体被看不见的“磁铁”所吸引聚集在一起,而广场舞就是这块“磁铁”。

2.3广场舞休闲自身的特征

广州的社会文化背景为广场舞的发展提供了良好环境,而广场舞自身的特点也是吸引大量草根阶层参与的重要原因:

(1)进入门槛低。一方面是经济门槛,从问卷调查可知,参与广场舞休闲的人群平均工资在3657元/月,远低于南方人才市场发布的《2014—2015年度广东地区薪酬调查报告》中所显示的广州人均月收入6830元。因此广场舞休闲的经济门槛相对较低成为他们选择这项活动的重要因素之一,几乎调研的所有舞者都强调这种休闲不是“盈利”的,他们所交的每月20多元的费用是音响的基本维护费。而“培训型”队伍的人群,也认为培训所收取的费用与市场化的培训机构相比低得多,很多人表示“老师是出于对舞蹈的热爱,在这里赚不了什么钱”(——访谈对象20140502C)。另一方面是技术门槛,广场舞强调以“娱乐”为主,舞蹈动作比较简单,休闲者不需要任何舞蹈的基础就可以跟上节奏,在加入队伍之后还会有队友或者领队帮忙纠正动作。

(2)具有集体主义情怀。集体主义是中国文化区别于西方文化的重要标志,从古代宗法集体主义到社会主义的集体价值取向,集体主义深刻影响着中国人[38],尤其是舞蹈队主力军为中老年人。被访者在回忆年轻时代生活的时候,几乎都会提到“集体”的字眼,认为跳广场舞就如回到过去的集体生活。每天固定时间,大家通过统一的步伐甚至统一着装来演绎中国大城市中被逐渐淡化的集体主义情怀,像《太阳最红毛主席最亲》《阿里山的姑娘》《十送红军》等所反映的对往日集体主义追忆的歌曲最受中老年群体的欢迎,因为“这些歌连着自己的青春”(——访谈对象20140922D)。

(3)带有狂欢色彩。Bakhtin把“常规生活”和“狂欢广场式的自由自在的生活”提到同等地位,认为这是中世纪的人过着的“两种生活”,是摆脱了日常身份禁锢的全民性的狂欢[39]。反观中国城市广场舞,随着音乐的响起以及舞者身体的摇摆,广场上如同上演着一场狂欢节。在这里人们基本不存在角色差异,大家身份是一样的——广场舞爱好者。人们穿上舞鞋,随着音乐开始释放自己的身体,沉浸在舞蹈和音乐之中,甚至旁边的观众也受其感染纷纷起舞。对于部分人来说,这确实是他们区别于平凡生活的不可缺少的“另一种生活方式”,人们在舞蹈中可以释放日常生活中的压力而真正放松自我、表达自我。

3广场舞休闲对城市广场空间的使用

3.1运用身体:空间占有和意义演绎

城市广场由于具有良好的地面条件和灯光照明而成为了广场舞休闲的理想场所,同时,城市广场所具有的公共性使得这里成为了很多普通公民在城市里面唯一可以免费从事休闲活动和接触到多元文化的开放性场所。从以下访谈者的表述可以了解到他们选择公共空间的普遍心态。

“这个广场最适合跳舞,空气好,地面平整灯光好。而且来这里跳舞比较便宜,我一个月只要20块钱就每天晚上都能够跳个够。另外这里跳舞也最有氛围,因为有不少人经常一起跳所以就认识了,大家一起跳感觉很好。”

——访谈对象20140921A

可见,空间的公共性和物理属性是他们使用广场的最重要原因,而“氛围”也是吸引他们前往广场活动的重要因素,这里的“氛围”强调的是一种其他人的在场,公共空间的公共性同时满足了休闲者“廉价”和“他人在场”两个方面的需求,因此也成为了他们从事广场舞休闲的最优选择。

另一方面,舞蹈作为一项具身性很强的休闲活动,广场舞人群通过身体扭动获得愉悦感,同时也在传达其文化的意义,在这个过程中,身体还被用来作为空间占有的工具。他们通常通过集体的身体占有空间来宣告其领地范围,从花城广场和北门广场的案例中都可以了解到,他们占有空间的方式就如以下广场舞者所描述的:

“现在我们基本都有固定的地方跳舞,但是为了保证别的队伍不蚕食我们的地方,每次跳舞无论来的人多还是少,我们一般都要把边界的地方占住,得有人在那边跳,不然隔壁的队伍就会有人跳着跳着就挪过来了,或者是围观的人身体也会越来越往里面靠,如果这样我们这块地就越变越小。”

——访谈对象20140608A

从以上广场舞者的表述中可以看出,“占住”“跳”“挪”“靠”等描述身体动作的词汇被多次提及,为了保持他们所占有的地块,他们使用了身体策略与其他队伍以及其他人群进行博弈,通过这种较为温和的方式来巩固自己的“领地”,在这里,身体是最重要的工具。

他们的这种使用身体的方式也得到了管理部门的默认甚至是支持,为了避免其他活动与广场舞出现冲突,北门广场管理部门在广场上设置了拉闸门,广场舞活动高峰时期(20:00—22:00)将其他活动排斥在外,这里完全成为了一个广场舞的空间。这样的地方经过广场舞人群集体的身体占领、改造之后,重塑成为了一个“舞台化”的空间,有灯光、有场地、甚至还有观众,普通人伴着舞曲便可以“登台”表演,在围观群众的注视下翩翩起舞。这样的空间慢慢地被建构成为一个富含意义的地方,对于舞者来说,这是他们具有“归属感”“获取快乐”的地方,对于旁观者来说,这是一个反映城市普通市民休闲趣味的地方,而对于城市管理者来说,这是一个让他们自豪的“载歌载舞”体现“和谐社区”的地方。

在这个空间中,休闲人群运用他们的身体对其空间意义进行了最好的演绎,他们通过运用其身体来演绎不同的舞蹈,并通过舞蹈的演绎对广场内部的空间赋予了不同的意义,这些意义空间的生产不只是对其本身起作用,还影响到了其他群体对这个空间的感知,从一个围观的外来务工人员的描述中可以很好地体现这种意义的建构:

“这里的广场舞丰富多彩。你要看肚皮舞就到牌坊的右前方,那些女孩子每天都在那里扭腰。看民族舞就到牌坊下方那两队统一蓝色和黑色服装的大妈,他们人最多很有气势。不过最好看的我认为是中大北门出来左手边那个屁股翘翘的老头带的跳恰恰的队伍,他们的腰身扭动很有动感,而且衣服也好看。”

——访谈对象20140608C

该访谈者对北门广场不同空间的特色描述得非常具体,在他的描述中,界定空间特色的就是“身体”和“舞蹈”,不同广场舞人群通过日复一日的具身舞蹈动作传递的信息,给了围观人群一个异质空间的概念,虽然每支广场舞队伍并不拘泥于某一特定的舞蹈类型,但是他们都有自己所擅长和特色的舞种,这种特色也奠定了其他人群对这个空间属性的感知。对于外部人群来说,北门广场就是一个具有同质性的广场舞空间,对于广场舞人群来说,他们每一个队伍所在的空间就是他们具身表演的舞台,而对于围观者来说,每一个队伍所在的空间代表的是不一样的“身体”和不一样的“舞蹈”。

3.2广场空间:自我表述的场域

广场舞人群对休闲活动感知的访谈中发现,最常用到的词语是“锻炼”、“释放”、“快乐”。“锻炼”源于休闲者对健康的追求,很多人本来是因为锻炼身体而加入广场舞休闲,但是随着在舞蹈中各类压力的“释放”,他们发现了这些休闲活动带来的“快乐”。城市广场上,原有的社会角色被打破,休闲人群基本处于一种平等的关系,几乎不用担心别人会对他们的行为进行评判,因此可以自由地将身体投入到自己喜欢的活动(舞蹈)中,将身体的主体性最大限度地发挥出来,并在舞蹈中展现自己最真实的一面。

“只有来到这个广场才感觉到自己的存在,来这里跳两个小时,经常跳得非常忘我,整个人就沉浸在舞蹈和音乐中,跳得大汗淋漓的感觉真爽。”

——访谈对象20140628A

该访谈者用“存在”“沉浸”“大汗淋漓”来表达自己的身体状态,这种状态与广场舞自身的特点息息相关,在舞蹈的要求上,舞者的舞姿并没有受到严格的专业要求,但是也有相对统一的舞步和舞曲。而在舞蹈中,舞者也经常进行即兴创作,这样的舞蹈介于纯粹的身体释放与专业性表演之间,使得舞蹈者可以自由地在两者间游移,舞蹈者本身也融合了这两种效果,达到一种所谓的“心流(flow)”[40]状态,这种状态被认为是休闲中最理想的状态,介于乏味和焦虑之间——乏味源于挑战低于主体自身的能力,焦虑源于主体感知到的挑战大于自身的能力。这种状态的达成除了舞蹈本身的特点之外,还与舞蹈所在的场域有关。

“跳舞就是人的天性,每次听到音乐我就想跟着起舞,但是在其它地方不合适,在这个广场上就不同了,我们可以听从自己身体的呼唤,跟着节奏自己发挥,当然,有些动作是有要求的,但是我想说的是,我们跳得不标准也没关系,因为这里又不是舞台表演,我们自己发挥的空间很大。”

——访谈对象20140628C

该访谈者把跳舞的天性与这个广场联系起来,只有在这个地方,她才能跟随自己内心的呼唤,虽然对于这种活动是有一定的“标准”,但是因为这不是表演,所以可以更好的自由发挥,在这种自由发挥中休闲者能够在很大程度上得到身体释放。

舞者在跳舞中除了身体和情感的释放之外,还表现出强烈的自我身份的表述,通过身份表述,反过来进一步强化了其他群体对他们身份的认知以及他们对自己身份的认同。对周边居住小区没有从事广场舞休闲的人群的访谈可知,他们有相当一部分在有意无意中都表达了对广场舞所传达的这种审美情趣的不认同,认为那是相对俗气的休闲方式。而在对广场舞者的访谈中发现,他们对旁观者的评价基本是不在意的,他们跳舞更多的是满足自身需求的一种方式。

“这就是我们的品味啊,有什么奇怪?品味又不是只有一种,你打太极就高尚了?在我看来打太极和跳舞都是一样的,都是为了锻炼身体,至于选择什么样的方式不重要,我自己觉得高兴就好。”

——访谈对象20140720A

该访谈者非常坦然自己的审美情趣,并且认为广场舞休闲与其他休闲活动应该是一种平等的关系,最重要的是休闲者自己高兴。可见,自我满足是从事该休闲活动最重要的目标,而城市广场给予了他们实现自我满足的不可或缺的场所。以下访谈者的观点反应了很多广场舞者刚开始加入这项休闲活动时的心理特征:

“以前如果只有我一个人跳舞,我会觉得有点丢脸。但是当一群人一起跳的时候,特别是在这个广场这么多人一起的时候,我完全沉浸在舞蹈里面了,根本没有去想什么丢脸不丢脸,反而是觉得很快乐,这就是我打心底喜欢的东西,让我热血沸腾。我现在提早来到广场也会自己先跳,已经习惯了。”

——访谈对象20140721A

对于很多广场舞休闲者来说,他们的心态与上述访谈者类似,集体性的投入使得他们更加自信,而城市广场作为这些活动的重要场域又进一步强化了他们的自我感觉。因此,城市广场成为他们释放自我休闲需求,表达自我休闲趣味的重要空间。

由此可见,广场舞人群通过具身投入到舞蹈中,通过身体的扭动来锻炼身体,同时也进行着自我的表述,他们在这种表述中体验休闲的快乐和寻求文化的认同,与此同时,也在向其他群体展示这种文化符号和意义,而集体性的参与使得这种表述更具有力量。更进一步的,这种具有力量的表述也使得公共空间的文化呈现一种多元化的而非单一的价值取向。

4广场舞的选择动机及深层原因

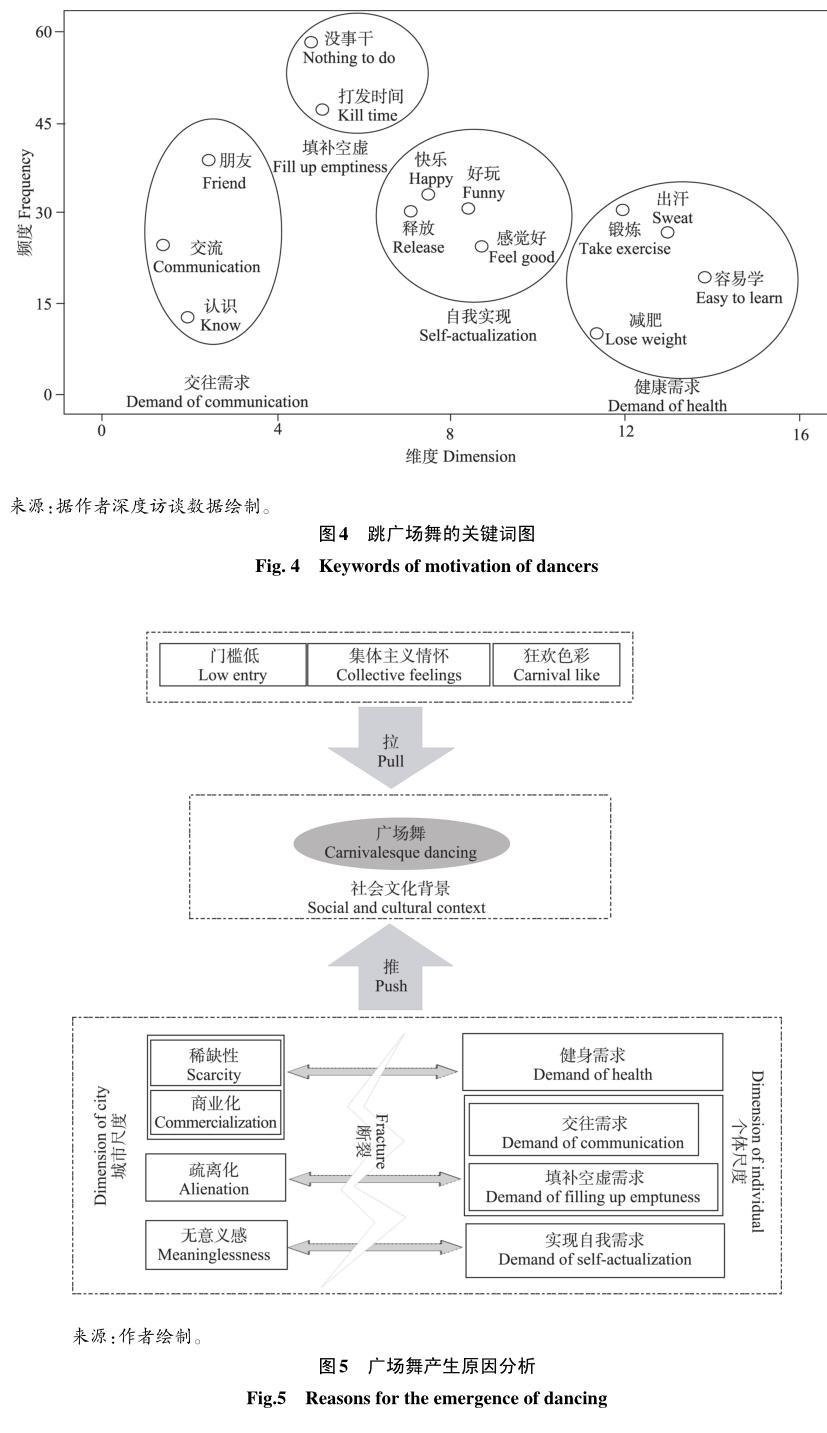

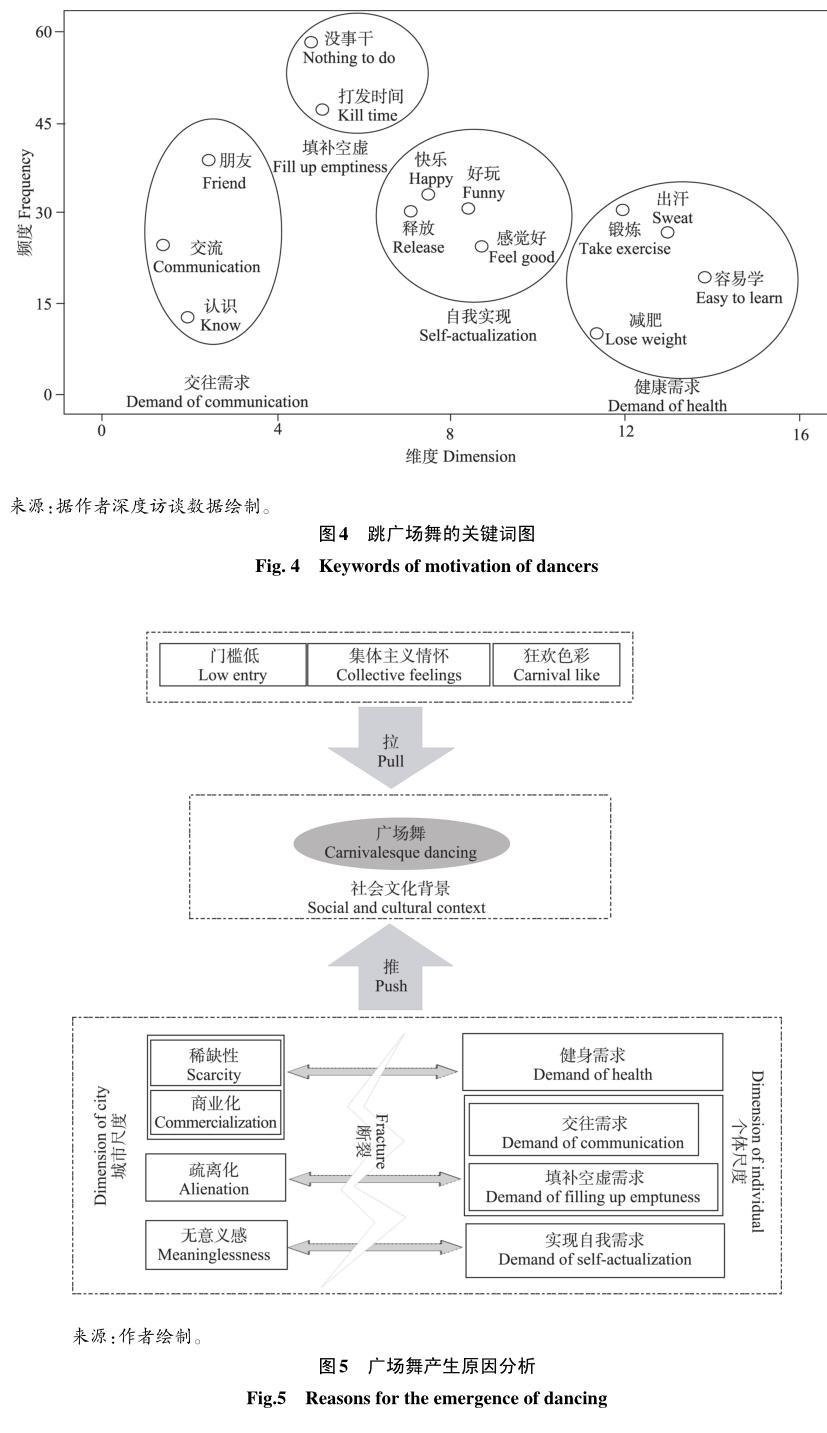

广场舞的特点迎合了很多中老年人的需求,通过文本分析工具(ROST content mining)对广场舞人群日常休闲需求的访谈文本进行词频分析发现,最大频度的词语是“和人交往”“锻炼”“打发时间”。而对于为什么选择广场舞,研究者通过对北门广场和花城广场40名广场舞者的深度访谈文本进行分析,统计其中出现频度最高的13个关于他们参加广场舞的动机的词组(快乐、好玩、容易学、锻炼、减肥、打发时间、没事干、朋友、认识、交流、感觉好、释放、出汗),根据这13个词组的词频及词语的话语内涵,在同一维度下可以将休闲者的动机分成4组,分别代表健康需求、交往需求、自我实现需求和填补空虚需求(图4)。

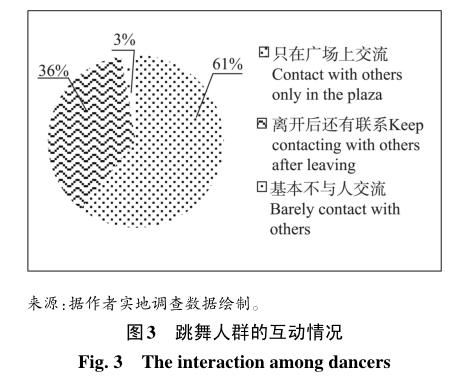

进一步访谈可发现,城市尺度上的空间性、社会性的约束直接影响到个体的生活体验并与个体需求息息相关,以上几组需求与现实城市空间和城市生活存在着断裂。这种断裂体现在健身需求与公共空间的稀有化和商业化、交往和填补空虚需求与城市生活的疏离化以及实现自我需求与个体在大都市中的无意义感等方面。这些因素与前文的广场舞自身的特点以及其所处的社会文化背景共同形成了广场舞蓬勃发展的“推-拉”机制(图5),下文将对这些影响休闲动机的深层原因进行具体阐述。

4.1公共空间的稀缺性

中国城市公共空间的发展历程与西方呈现不一样的局面,杨震和徐苗用3对词组概括了整个演变:从“强权政治”到“商业社会”,从“控制”到“脱离”,从“封闭的墙”到“开放的街道”[41]。计划经济时代的中国城市以提高生产效率为第一要务,人的休闲和交往需求是被忽视的,因此政府规划了单位大院,这种形式的住区把生产和生活集中在一个院子内,大大提高了生产效率,同时也隔离了城市空间,这种隔离一直影响到了当前的中国城市。虽然处于市场经济时代的中国城市更具备开放性,但是门禁社区成为了当前中国居住小区的普遍特征,城市公共空间因为“墙”的介入而呈现碎片化,这使得本来就具有稀缺性的公共空间在大城市中更显得珍贵。

在这样的背景下,作为稀缺性资源的公共空间往往被前来休闲的市民所使用,这是在城市里面他们唯一可以接触到多样化文化和多样化人群的开放性场所。特别是作为从事广场舞休闲最佳场所的城市广场,更成为了广场舞者争夺的首要目标。

“我们占领广场也是没办法啊,政府也不给我们留个合适的地方跳舞。在小区里面跳吵到人会被保安赶,而且跳的人太少也没氛围。公园找不到这么平整的地块,对广场舞的规定也很多。我们就只能来这里,这是最好的地方。”

——访谈对象20140822A

公共空间的稀缺使得他们不得不通过具身占有的方式来获得他们所喜欢的活动的权利。很多人表达了其愿望:

“我们不会因为空间不够就不跳,只要我们占住了这个地方我们就想一直跳下去,希望政府能够看到我们的需求,以后多规划合适的场地”。

——访谈对象20140822B

广场舞不存在政治问题和安全问题,并且在一定程度上还契合了国家“全民健身”的发展战略,面对广场舞人群对公共空间的占有和噪音带来的冲突,广州市政府采取协商的态度,尽量由活动人群自己内部解决,并且由于广场舞活动营造“快乐、积极”的气氛,公共部门还将其作为一个展示“市民文化”的窗口,定期会组织广场舞大赛。因此,广场舞者为自己争取到了空间的同时也在重塑着公共空间的文化意义。

4.2休闲空间的商业化

市场经济时代的中国,城市公共空间的商业化状况已经呈现,消费主义驱动下的休闲商业化也日趋明显,中国城市空前的购物中心、主题乐园、游乐场等为休闲商业化提供了最佳的场所。作为改革开放前沿的广州,城市中商业性的休闲娱乐设施发展十分迅速。电影院、歌剧院、迪厅、酒吧、咖啡厅等休闲场所几乎覆盖了城市每一个角落,但是其消费水平对于城市普通民众来说是难以作为日常休闲来承担的,并且对于老一辈的广州本地人来说,他们更愿意花钱去“饮早茶,会老友”,而不是去这些新式的休闲场所。

“现在无论做什么都要钱,连打个羽毛球,打个麻将都要去找个会所,太没劲了。那些咖啡厅、酒吧、电影院都是年轻人去的地方,我一个老太去这种地方会格格不入。所以你说我平时休闲能去哪里呢?家附近唯一不收钱的地方也就这广场了。”

——访谈对象20140809C

城市广场作为城市公共设施向普通民众免费开放,为他们提供了一处避开休闲商业化的场所。对广场舞人群的访谈中,他们非常强调“不是以盈利为目的”,“收费”对于他们来说是一个比较敏感的词汇,他们认为每个月几十块钱的费用仅仅是为了维持音响设备,来这里跳舞的人是为了“娱乐”:

“我们跳舞就是因为受不了现在这种商业化的趋势,我们是以娱乐为目的,但是音响维护需要钱,这点我们完全可以理解。”

——访谈对象20140508B

对于个别以盈利为目的的广场舞队伍,很多人都表示不满,认为“占用公共地方赚很多钱败坏了名声”。但是由于这种队伍的老师专业性较强,普通民众又有学习广场舞的强烈需求,并且相对于专业性机构,广场上的舞蹈培训费用显得非常廉价,加上目前对广场空间多部门优化管理存在问题等情况,这种带有一定商业性的“培训型”舞蹈队在很多城市广场中都有出现。

4.3城市生活的疏离化

改革开放以来,随着城市化的快速发展,中国原来的熟人社会有较大改变,特别在大城市,“邻居照面都不打招呼”、“不知道隔壁家住了什么人”等是受访者对邻里关系的最多评述。作为广场舞主力军的中老年人,他们从公社化到单位大院,一直处在一个“集体大家庭里”,回忆起以前的日子,除了生活的艰辛之外,大家提到最多的就是“集体生活”,认为“人本来就是群居动物,必须有交往才是健康的”(——访谈对象20140702A),但是由于“工作的地方没有交心的人,回家了又各自关上门”(——访谈对象20140702C),因此大家急需一个平台可以提供与人交往的机会,而广场舞就是这个合适的平台,通过这个平台,人与人之间缺乏交往等问题得以解决,同时也提供了丰富多彩的公共生活。

“孤独”也是很多人提到的词语。在跳舞的人群中,空巢老人和外来务工人员占据了相当一部分,在进入舞蹈队之前,“孤独”和“空虚”是占据他们日常生活的关键词:

“人老就怕孤独,我的老公去世好几年了,孩子也成家了不和我同住。如果不来跳舞,在家里看完电视,房间空荡荡的就我一个人,感觉就很凄惨。”

——访谈对象20140906E

可见对于在大都市中独自生活的人来说,广场舞的加入就是摆脱孤单的最好方式,“大家在一起跳舞,相互取暖”(——访谈对象20140906B)。通过广场舞休闲,大家达到“去陌生化”的同时也收获了丰富多彩的公共生活。

4.4个体的无意义感

目前,广场舞中的主力军——中老年群体的特有生活经历使得一些人的自我意义感不断被稀释:

“我没什么用,就帮人打点零工,也不是很忙,以前的日子都很闷,我老公也看不起我的工作,说没挣几个钱,但是为了生计,就是几个钱也得挣啊。后来晚上来这里看人跳舞,听到音乐觉得很开心,于是也跟着跳,现在每天都来,穿上靓丽的衣服,蹬上跳舞鞋,自我感觉实在太好了,因为年轻时候就学过,所以在这里我跳得比很多人都好,很有成就感。”

——访谈对象20141021A

在舞蹈队里,每个人的身份也得到了重构。问卷调查发现,广场舞的大部分舞者为广州收入中下的普通公民,他们有些是外来务工人员,有些是家庭主妇,也有很大一部分是退休或者已经到了退休年龄的老年人,在广州这个快速发展着的城市里,他们经常会焦虑于“找不到自己的价值”(——访谈对象20140906E),而广场舞的出现使得他们重新发现了生活的意义,得到了自我的实现以及身份的重构。

北门广场的马先生是一家事业单位的司机,在舞蹈队里他是组织者之一,他认为“在这里跟做司机很不一样的是,我很有成就感,司机是要服从调度指挥的,而在这里我变成了组织者,平时组织大家跳舞和搞活动很有成就感。”(——访谈对象20140506B)。由于现实生活中的“司机”身份在广场上切换成了“组织者”,因此在广场上的这个身份让他感觉到了更多的个体价值。

在观众群体中,还有一些边缘性群体如残障人士等,他们居住在广场附近,来这里看广场舞也成为了他们一天中最快乐的时光,因为“不会受到歧视,听着振奋人心的音乐,心情也好多了”(——访谈对象20141009C)。而从领队的角度来看,访谈中有相当一部分人认为他们跳舞的一个作用是实现了一定的社会价值,他们认为这是一种“免费的表演,是对舞蹈文化的推广”。

——访谈对象20140902A

从以上分析可知,面对现代城市快节奏的生活、相对疏远的人际关系以及在大城市中自我的无意义感,广场舞休闲者通过投入到公共空间中来释放自己和寻求认同,但是由于空间的稀缺性,他们只有通过集体身体在场的方式来占有空间并获取快乐。这种身体的实践证实了列斐伏尔“身体具有能动反抗的本身性”的观点:“现代人的身体至少在节日的狂欢瞬间,能够摆脱社会权力的束缚”[42],而广场舞的特点与节日的狂欢具有很强的相似性,这样的休闲效果刚好契合了他们的深层需求,于是,广场舞应运而生。

5结论与讨论

具有草根、开放精神的广州,其公共休闲文化也具有典型的草根特征,而广场舞便是这种草根休闲文化的代表。本研究中的中山大学北门广场和花城广场,就是演绎广场舞休闲文化的典型,草根阶层通过广场舞在这里寻找快乐、社会交往和身份认同,他们通过日复一日的集体性休闲活动,消除对快速变化着的城市的不适感,并将城市公共空间塑造成充满活力的场所。广场舞之所以成为当代最受欢迎的公共休闲之一,是在特定的社会文化背景之下,加以一定的推力和拉力所形成的,具体体现在以下几个方面:

(1)当代广州城市相对开放的氛围、较为包容的城市治理方式以及亚运会推动下公共游憩空间的改造升级,鼓励了公共休闲的发展。广场舞休闲很好地契合了国家“全民健身”的发展战略,得到了公共部门的倡导。并且因为广场舞休闲自身具有低门槛、集体主义情怀以及带有狂欢色彩等特征,受到了广大民众,尤其是中老年人的喜爱,这构成了广场舞休闲发展的重要拉力。

(2)健身需求、自我实现需求、交往需求和填补空虚需求是广场舞休闲人群的主要选择动机,这些动机背后也反映了中国当代城市所出现的公共空间的稀缺性、休闲空间的商业化以及城市生活的疏离化等问题,这些问题与个体的需求之间存在着断裂,这种断裂推动着人们寻求一种弥合工具,而广场舞以一种较为温和诗意的姿态成为了这个工具,人们在舞蹈中能够达到一种“心流(flow)”状态的最高休闲体验,并且通过身体的舞蹈来进行身份的表述和对空间意义的演绎,传达了一种“高亢、草根、集体”的氛围。这构成了广场舞休闲发展的重要推力。

(3)与西方研究中公共空间作为政治或者社会交往(偶遇、攀谈)的场所不太相同的是,公共空间对于广场舞人群来说是一个可以消除对现代城市生活和城市空间不适的场所,也是一个可以进行自我表述和寻求认同的场所。由于从事广场舞休闲的人群大部分为相对低收入的城市普通公民,城市公共空间的公共性为他们提供了一处最为廉价的休闲空间,因而城市公共空间成为了他们从事集体休闲的最优场所。在这里,他们以最廉价的方式,通过集体对公共空间的具身占有以及广场舞休闲的嵌入,来消除在大城市中自我的无意义感并实现了身份的认同和重构,最终为自己建构了一个弥合理想与现实断裂的意义世界,集体性的实践还进一步强化了他们对自我身份的表述。

总之,广场舞休闲已经成为当代中国城市中不可忽视的一种集体性休闲活动,广州的很多城市广场和公园本来是为了优化城市景观而建设的,后来逐渐演变为广场舞休闲的乐园,人们的身份在这里得到认同和重构。而广场舞休闲人群在实现自我和满足自身需求的同时,也在空间使用、噪音控制方面引发了一系列的冲突,这些冲突背后所隐含的空间政治和社会文化的意义,还需要做进一步的研究。

参考文献(References)

[1]Dou Yanli, Dou Yanxue. Square dance cultural origin and development bottleneck [J]. Sichuan Sports Science, 2013, (2): 92-94. [窦彦丽,窦彦雪.广场舞文化溯源与发展瓶颈[J].四川体育科学, 2013, (2): 92-94.]

[2]Sennett R. The Fall of Public Man [M]. New York: WW Norton& Company, 1992: 21.

[3]Kelly J R. Leisure Identities and Interactions [M]. Cao Zhijian et al. trans. Chongqing: Chongqing University press, 2011: 17.[约翰·凯里.解读休闲:身份与交际[M].曹志建,等译.重庆:重庆大学出版社, 2011: 17.]

[4]Gordon C. Development of evaluated role identities [J]. Annual Review of Sociology, 1976, 12(6): 405-433.

[5]Yang Zhen, Xu Miao. Characters of public space and its theoretical debates in an age of consumerism[J]. Urban Planning Forum, 2011, (3): 87-95. [杨震,徐苗.消费时代城市公共空间的特点及其理论批判[J].城市规划学刊, 2011(3): 87-95.]

[6]Zou Deci. Humanity of urban public space [J]. Urban Planning Forum, 2006, (5): 9-12. [邹德慈.人性化的城市公共空间[J].城市规划学刊, 2006, (5): 9-12.]

[7]Song Lixin, Zhou Chunshan. Construction of community planning based on public spatial value: A case study of the three traditional communities in Beijing street subdistrict, Guangzhou[J]. Tropical Geography, 2013, 33(3): 269-275. [宋立新,周春山.基于公共空间价值建构的社区规划——以广州北京街3个传统社区为例[J].热带地理, 2013, 33(3): 269-275.]

[8]Chen Zhu, Ye Min. Urban public space?s theories of western [J]. Urban Planning, 2009, 33(6): 59-65. [陈竹,叶珉.西方城市公共空间理论——探索全面的公共空间理念[J].城市规划, 2009, 33(6): 59-65.]

[9]Chen Zhu, Ye Min. What is authentic urban public space? A review of western public space theories and an evaluation of the"publicness" of public space[J]. Urban Planning International, 2009, 24(3): 44-49. [陈竹,叶珉.什么是真正的公共空间——西方城市公共空间理论与空间公共性的判定[J].国际城市规划, 2009, 24(3): 44-49.]

[10]Sun Yin, Chen Tian, Han Ying. A study on leisure behavior of the aged in Beijing [J]. Geographical Research, 2001, 20(5): 537-546. [孙樱,陈田,韩英.北京市区老年人口休闲行为的时空特征初探[J].地理研究, 2001, 20(5): 537-546.]

[11]Wang Lei, Chen Tian, Wang Hao. The comparative approach on outdoor leisure behavior of old in Beijing: A case study in 2000 and 2010 [J]. Nothwest Population, 2011, 32(3): 94-99. [王蕾,陈田,王昊.北京市老年户外休闲行为特征的时空变异分析——以2000年和2010年为例[J].西北人口, 2011, 32(3): 94-99.]

[12]Zheng Chunxia, Tao Wei. Study on the daily leisure behavior of women staff in university: A case study of Guangzhou [J]. Human Geography, 2007, 22(3): 65-68. [郑春霞,陶伟.高校女性教职工日常休闲行为探析——以广州高校为例[J].人文地理, 2007, 22(3): 65-68.]

[13]Chai Yanwei, Shang Yanran. The study on the temporal-spatial characteristics of the consumer activities of Shenzhen residents at night [J]. Geographical Research, 2005, 24(5): 803-810. [柴彦威,尚嫣然.深圳居民夜间消费活动的时空特征[J].地理研究, 2005, 24(5): 803-810.]

[14]Yang Guoliang. A study on the features of leisure behaviors of urban residents: Taking Chengdu as an example [J]. Tourism Tribune, 2002, 17(2): 52-56. [杨国良.城市居民休闲行为特征研究:以成都市为例[J].旅游学刊, 2002, 17(2): 52-56.]

[15]Zhen Yiqing, Zhu Lixin. Research on leisure behaviors of foreign nationals in Shanghai [J]. Tourism Science, 2009, 23(2): 44-49. [郑怡清,朱立新.在沪外籍人士休闲行为研究[J].旅游科学, 2009 , 23(2): 44-49.]

[16]Li Jialin, Gong Hongbo, Tong Yiqin, et al. Home care characteristics of the rural aged in the coastal developed areas: A case study of Cixi, Zhejiang Province[J]. Geographical Research, 2009, 28 (2): 513-523. [李加林,龚虹波,童亿勤等.沿海发达地区农村老龄人口的居家养老特征——以浙江慈溪为例[J].地理研究, 2009, 28(2): 513-523.]

[17]Xiong Wei, Lin Lin, Qing Qianlong, et al. Deprivation or reconstruction: The impact of leisure on virtual space to leisure on real space: A case study of the farm game users [J]. Human Geography, 2013, 28(6): 154-160. [熊伟,林琳,卿前龙,等.剥夺或重构:网络休闲对非网络休闲行为空间的影响——基于“开心农场”游戏用户的案例研究[J].人文地理, 2013, 28(6): 154-160.]

[18]Long Jiangzhi, Wang Su. Serious leisure and happy life: A localization study based on Chinese senior group [J]. Tourism Tribune, 2013 , 28(2): 77-85. [龙江智,王苏.深度休闲与主观幸福感——基于中国老年群体的本土化研究[J].旅游学刊, 2013, 28 (2): 77-85.]

[19]Habermas J, Lennox S, Lennox F. The public sphere: An encyclopedia article [J]. New German Critique, 1974, 45 (3): 49-55.

[20]Orum A M, Neal Z P. Common Ground? Readings and Reflections on Public Space [M]. New York: Routledge, 2010: 18.

[21]Amin A, Graham S. Cities of connection and disconnection[A]. Unsettling Cities [M]. New York: Routledge, 1999: 7-38.

[22]Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities [M]. London: John Wiley & Sons, 2010: 273-278.

[23]Watson S. City Publics: the (Dis) enchantments of Urban Encounters [M]. London: Psychology Press, 2006: 88.

[24]Debord G. The Society of the Spectacle [M]. New York: Zone Books, 2006: 41.

[25]Mitchell D. The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space [M]. London: Guilford Press, 2003: 96.

[26]Herbert S. The "battle of seattle" revisited: Or seven views of a protest-zoning state [J]. Political Geography, 2007, 26(1): 601-619.

[27]Orum A M, Bata S, Shumei L, et al. Public man and public space in Shanghai Today [J]. City & Community, 2009, 8(4): 369-389.

[28]Qian J. Performing the public man: Cultures and identities in Chinas grassroots leisure class [J]. City & Community, 2014, 13(1): 26-48.

[29]Low S M, Denise L Z. The Anthropology of Space and Place: Locating Culture [M]. New Jersey: Blackwell Publishing, 2003: 34.

[30]Hetherington K. Expressions of Identity: Space, Performance, Politics [M]. LosAngeles: Sage, 1998: 32.

[31]Liu Huaiyu. The Miracle and Mediocrity of Modernity: Text Comprehension of Lefebvre?s Critique of Everyday Life [M]. Beijing: Central Compile Publication, 2006: 29. [刘怀玉.现代性的平庸与神奇:列斐伏尔日常生活批判哲学的文本学解读[M].北京:中央编译出版社, 2006: 29.]

[32]Highmore B. Everyday Life and Cultural Theory: An Introduction[M]. LosAngeles: Routledge, 2002: 71.

[33]Stevens Q. The Ludic City: Exploring the Potential of Public Spaces [M]. New York: Routledge, 2007: 33.

[34]Cheek N H, Burch W R. The Social Organization of Leisure in Human Society [M]. New York: Harper & Row, 1976: 98.

[35]Lefebvre H. Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life[M]. Bloomsbury: Bloomsbury Publishing, 2004: 11.

[36]Veblen T. The Theory of the Leisure Class [M]. Oxford: Oxford University Press, 2007: 52.

[37]Simmel G. The Philosophy of Fashion [M]. Fei Yong trans, Shanghai: Culture and Arts Publication, 2001: 11 [齐美尔.时尚的哲学[M].费勇,译.上海:文化艺术出版社, 2001: 11]

[38]Chen Tongsheng. The history and current situation of collectivism in China [J]. Modern Philosophy, 1999, (4): 60-66. [陈桐生.中国集体主义的历史与现状[J].现代哲学, 1999, (4): 60-66]

[39]Bakhtin, Li Zhaolin. The creation of Rabelais and medieval period andrenaissant folk culture[A]. Collective Works of Bakhtin (Forum 6th) [M]. Shijiazhuan: Hebei Education Press, 1998: 12. [巴赫金,李兆林.拉伯雷的创作和中世纪与文艺复兴时期的民间文化[A].巴赫金全集(第6集) [M].石家庄:河北教育出版社, 1998: 12.]

[40]CsikszentmihalyiM.FindingFlow:ThePsychologyof Engagement with Everyday Life [M]. New York: Basic Books, 1997: 3.

[41]Yang Zhen, Xu Miao. Public space research of Chinese cities: Western perspectives [J]. Urban Planning International, 2008, 23 (4): 35-40. [杨震,徐苗.西方视角的中国城市公共空间研究[J].国际城市规划, 2008, 23(4): 35-40.]

[42]Liu Huaiyu. Lefebvre and several inclination of criticism of western daily life in 20thcentury [J]. Seeking Truth, 2004, 30(5): 44-50. [刘怀玉.列斐伏尔与20世纪西方的几种日常生活批判倾向[J].求是学刊, 2004, 30(5): 44-50.]

Research on“Carnivalesque Dancing”: A Case Study of Guangzhou

LIN Minhui1,2, BAO Jigang2

(1. College of Forestry and Landscape Architecture, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China; 2. Center for Tourism Planning and Research, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: Carnivalesque dancing is very common in the public spaces of China?s cities, many elderly people are fascinated by it and practice it as part of everyday life. Carnivalesque dancing, and the behavior and culture of leisure in public spaces in China, differ from leisure practices in Western countries, most of activities in China?s public spaces, especially groups leisure activities could not be seen in any other countries of the world, they are so local and particular. Unfortunately, most of leisure an public space theories were built on the basis of western countries?context, therefore, Western leisure theories are unable to comprehensively explain the practice of public carnivalesque dancing in China. This study aimed to research carnivalesque dancing in Guangzhou from the perspective of everyday leisure. Data were collected using in-depth interviews, non-participant observation and questionnaires. Text analysis tools (ROST content mining) were used to analyze the findings. Drawing on public space and leisure theory, this paper focuses on the causes underlying why carnivalesque dancing has become the most significant public leisure activity in contemporary urban public spaces in China, why dancers prefer to use public space for carnivalesque dancing and why they dance in groups, as well as the meaning and mechanism of this collective leisure activity. Research shows gaps between people?s demand for health- building facilities and the lack of public spaces, between the need for communication and fulfillment and the alienation of city life, and between self-actualization needs and the sense of meaninglessness that characterizes city life. These gaps drive people to engage in carnivalesque dancing. In addition, carnivalesque dancing is easy to learn, is lowcost and accords well with Chinese collectivist culture. The practice helps people to fill the emptiness of everyday life and many grassroots residents are devoted to it. In Guangzhou, for example, the social, cultural and political environment became more open and inclusive after China?s“reform and opening”in 1979. More public leisure spaces were built for the Asian Games in 2010 and the governance of these spaces has ensured a good environment for dancing. Carnivalesque dancing is now one of the most significant public leisure activities in Guangzhou. Finally, public spaces in Western countries are seen as platforms for political life or social interactions. In contrast, people in Guangzhou construct a universe of meaning and realize their identity, as well as pursue health and resist modernity, by participating in everyday leisure activities like carnivalesque dancing in public spaces. Public spaces for these individuals are absolutely necessary to their everyday life. In brief, this study explored the social and cultural context of emergency of carnivalesque dancing in China?s public spaces and explained why carnivalesque dancing was so popular in China . It contributed to the leisure and public space theories which were built on the basis of western context. Further, carnivalesque dancing in public spaces has brought many negative effects like noise pollution and spaces striving. How to deal with these negative effects and how do different stakeholders behave in this process are significance to be explored in the future.

Keywords: public space; carnivalesque dancing; collective; everyday leisure; Guangzhou