从信息驱动到服务导向:国内外信息服务业研究视角演化述评

王建冬 孙静 童楠楠

〔摘 要〕通过对1970年代至今国内外信息服务业研究的全面回顾,梳理和分析了国内外信息服务产业研究发展中研究视角转变和理论方法沿革的历程。研究发现,无论国内还是国外,信息服务业研究都从信息技术视角切入,关注信息服务业本身的“信息”特质;而后慢慢引入经济学研究方法,并更加关注信息服务业在与其他产业交互时表现出来的“服务”特质。与这种研究视角转移相对应,信息服务业研究者的学科背景日趋多元化,具有经管专业背景的研究者比重近年来逐渐升高。并指出,未来应当将两种视角的信息服务业研究做进一步融合,从而有效弥补两类研究的不足。

〔关键词〕信息服务业;信息产业;研究视角;综述;述评

〔中图分类号〕G201 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821(2016)06-0004-07

〔Abstract〕Through a comprehensive review on studies about information services industry since 1970s at home and abroad,this paper sorted out and analyzed the history of evolution of research prospect and theoretical methods in information services industry.The study found that,regardless of domestic or foreign,the study of information services industry was firstly cut in from the perspective of information technology,and focused on its“information”character;after that,economic research methods were introduced in,and researchers paid more attention to the“services”character during the interaction with other industries.According to the shift of research prospect,the academic background has been gradually diverse while the proportion of researchers with economics has increased in recent years.In the future,the two perspectives should be integrated in order to effectively compensate the disadvantage of two types of research.

〔Key words〕information services industry;information industry;research prospects;summary;review

20世纪后半叶以来,信息技术领域突飞猛进的发展,以及服务经济在全球经济结构中越来越占据的主导地位,使得信息技术产业和服务经济之间的交叉地带成为新经济形态不断催生的源头。在这一背景下,信息服务业应运而生。而专门针对信息服务业的产业研究领域,也在20世纪70、80年代之际,伴随这一产业的发展壮大而逐渐形成。然而,正如T.Carol[1]在回顾信息产业研究时曾指出的,“信息产业是如此难以定义和分类,以至于从来没有一本年鉴去总结其过去的规律和分析其未来的趋势”。信息服务业同样如此,由于不同学科、不同行业、不同部门的研究者对于信息服务业的内涵和定位存在着认识上的巨大差异。

鉴于此,本文试图通过对国内外近几十年来针对信息服务业的学术研究的全面回顾,梳理和归纳这些研究背后所潜藏的研究视角和研究方法上的转变,用历史主义分析的视角,对信息服务业研究的发展规律做深入解读。

1 国外信息服务业研究历程的回顾

1.1 国外信息服务业研究的兴起:信息产业视角

国外信息服务业研究起步较早,较早对信息服务业进行专门研究的文献是1975年K.Roger[2]对信息服务业的发展战略进行的系统论述,该文献对信息服务业发展中存在的问题和未来前景进行了分析。同年E.Sweezy等[3]发表的论文则对科技信息服务业中的创新障碍问题进行了研究,该文献成为最早关注信息服务产业创新的研究成果。H.S.Dordick[4]则最早关注了网络信息服务业的发展问题,并分析了网络信息服务的3种发展情景,即分别由技术、市场和政策因素主导的产业发展路径。

1982年,R.J.Thomas[5]回顾了科技信息服务业的市场研究历史,是目前见到最早的针对科技信息服务业研究的综述性文章。作者指出,科技信息服务业领域的市场研究经历了几个阶段,最早的以用户为导向的研究已经逐渐被以系统为导向的研究所取代,因为传统的用户研究会导致“近视”的问题,而系统研究则可以对科技信息的政策制定提供更好的支持。而未来,以“管理”为导向的研究则将成为该领域的主流方向。该文中的若干重要观点,如未来信息服务业研究将以管理导向为主等,均已在后来的研究中得到了验证。该文献的发表,同时也意味着以科技信息服务业为主导的信息服务业研究已经存在一段时间,并形成了较为成熟和完整的研究领域。

2016年6月第36卷第6期现?代?情?报Journal of Modern InformationJune,2016Vol.36 No.62016年6月第36卷第6期从信息驱动到服务导向:国内外信息服务业研究视角演化述评June,2016Vol.36 No.6早期信息服务业研究中,关于信息服务业与工业化发展之间互动关系的研究也较为常见。T.Stonier[6]指出,随着传统资源的稀缺性问题越来越突出,信息资源的开发和运用将替代和弥补这种不足;作为一种可以真正分享的资源,信息的交易可以导致合作,而不像传统物质交易间的竞争,还可以延续工业生产和促进工业化的发展。R.M.Hayes[7]等通过对美国信息服务业与制造业间投入产出关系的计算,发现即便是当时信息经济特征最为明显的美国,其制造业对信息服务业总体上也明显利用不足。Y.M.Braunstein[8]进一步扩展了R.M.Hayes等人的分析。H.J.Engelbrecht[9]则通过对新兴工业化国家和地区的实证分析,指出信息服务部门的增长已经被看作是发达国家和新兴工业化国家由工业经济向信息经济过渡的一部分。

1.2 国外信息服务业研究的成熟:产业经济视角

20世纪80年代末开始,欧美信息服务业研究开始进入成熟期。研究者大量引入产业经济学研究理论和方法,并开始关注信息服务业发展中更加专深的问题。

在信息服务业产业组织研究方面。L.E.Bermanb等[10]认为,网络服务和数据库服务等信息服务业的一个基本特征就是访问的成功水平。因此,信息服务企业有动力将媒体访问与信息服务绑定起来,并且排除独立的服务提供商。J.Howells[11]对信息服务业国际贸易对区域和国家经济发展的影响进行了分析。D.Thomas等[12]提出了一个公司决策进行外包或者保留信息服务时的结构模型。R.Schware等[13]指出,工业化国家的企业组织形态变革推动了离岸信息服务业的发展。L.Poppo等[14]提出了一个企业的信息服务活动边界选择(即选择购买还是自己生产信息服务)模型,主要由交易成本、知识基础和测量解释(Measurement Explanations)组成。

产业结构研究方面,以国别为单位进行的信息服务业行业结构、发展现状和存在问题的分析最为常见。如M.Read等[15]分析了英国信息服务业发展现状和全球化形势下面临的挑战。L.Wood[16]系统分析了罗马尼亚信息服务业市场状况、经济运行、环境、法律、政治等因素对信息服务业发展的重要影响。A.B.Lopes[17]研究了巴西实时金融信息服务(Real-Time Financial Information Services Industry,RTFIS)企业的经营和竞争状况。S.Filder[18]研究了加勒比海地区的Barbados的信息服务业发展现状。L.A.Barclay等[19]研究了Barbados的商业环境对跨国信息服务企业的吸引力问题,等等。

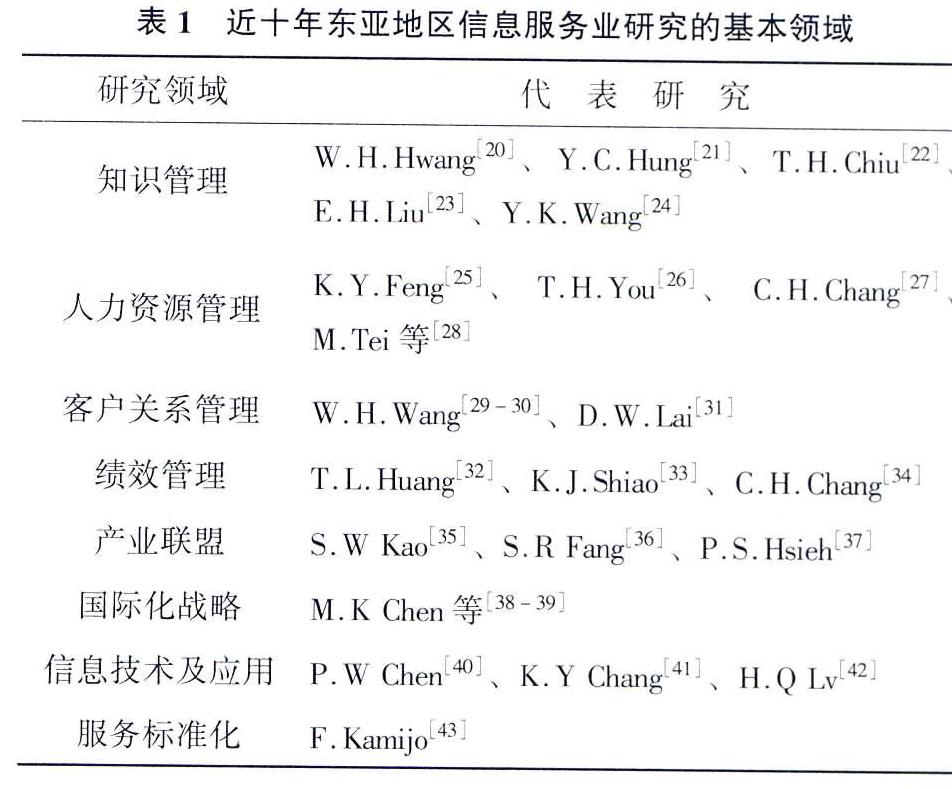

90年代中后期以后,东亚地区的信息服务业研究不断升温,逐渐取代欧美成为近二十年来国际信息服务业研究的主要力量。从研究主题上来看,日本、中国台湾等地区近十几年的信息服务业关注的热点比较类似,均较明显地继承了企业管理理论中对现代企业,尤其是知识密集型服务业(KIBS)企业管理运营各方面实际问题的关注。本文归纳了近年来台、日、韩等地信息服务业研究的基本领域和相关文献:

2 国内信息服务业研究历程回顾

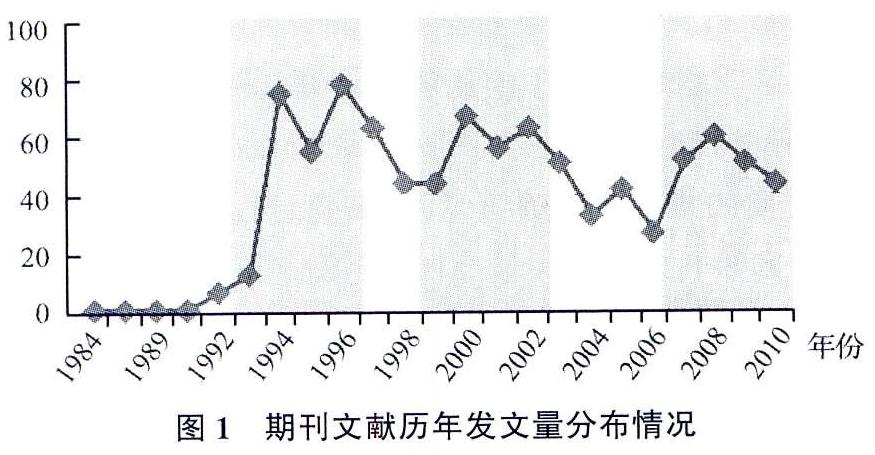

笔者检索了中国知网(CNKI)收录的标题中包含“信息服务业”的文献,共得到1 261篇文献。历年信息服务业研究文献分布情况如图1所示:

从图1可以看出,国内信息服务业研究起步于20世纪80年代中期,相比国外晚10年左右。并分别在90年代中期、2000年前后和“十一五”期间出现过3次研究高峰。

2.1 国内信息服务业研究的兴起:科技信息视角

国内最早比较全面地论述信息服务业发展问题的研究文献是1987年王法锟发表的《发展我国信息服务业初探》一文[44],该文提出了一个关于信息服务业的较为成熟的定义。此外,这一时期国内学术界对于信息服务业的关注一直不多,但政府部门对于信息服务业的发展十分重视。党的十四大报告提出“发展我国的商业、金融、保险、旅游、信息、法律和会计审计咨询、居民服务等第三产业”。1991年,国家制订发布《关于今后十年信息服务业的发展方案》,并提出把信息服务业建成推动国民经济迅速增长的产业部门之一[45]。1992年,原国家科委发布了《关于加快发展科技信息服务业的规划纲要和政策要点》,正式提出“发展融科技、经济、社会信息为一体的综合信息服务体系”的目标,被称为“我国第一部关于信息、咨询业的综合规划”[46]。与上述政策文件颁布相应,一系列针对国家和地方信息服务业发展的调研报告也陆续公布。

1994年起,国内学术界对于信息服务业研究进入了第一个高峰期。仅1994年1年,国内学术期刊中收录的关于信息服务业的学术论文就达到75篇,超过之前10年研究文献的总和。很多知名学者,如乌家培[47-48]、高新民[49]、谢新洲[50]、卢泰宏[51]、马费成[52]等均曾专门撰文探讨信息服务业的发展问题。这一阶段的信息服务业研究高峰一直持续到1997年。这一阶段的研究文献尽管较多,其中也不乏颇具真知灼见的经典文献,但总体来看,除少数知名学者外,跟风之作居多,研究类型主要以软科学研究为主,研究内容限于信息服务业的定义、现状、存在问题以及对策分析等问题[53]。由于研究层次的不够深入,这类研究热潮在持续数年之后开始逐渐消退。

2.2 国内信息服务业研究的第一次转型:知识经济视角2000年前后,随着国内外经济社会发展形势出现的一系列重大变化,学术界关于信息服务业的研究热潮再度兴起。可以将这一轮信息服务业研究热潮的起因归结为网络技术兴起、知识经济的到来、西部大开发和加入WTO四个大背景。这一时期部分研究者已经开始应用现代产业经济学的分析工具对信息服务业发展的相关问题进行分析。较有代表性的如何绍华对信息服务业的供应链管理[54]、质量管理[55]、绩效评估[56]等问题的一系列探讨,以及李刚[57]对企业产权重组等问题研究等。

但总体而言,这一时期的大部分研究依然没有摆脱软科学研究的基本框架,对产业发展的深层次结构问题的关注不足,缺乏实证性和模型化的研究工具。这一轮研究热潮的出现,依然是由外部经济社会环境的变化催生的“外生性”增长,而并非因为学科自身的理论基础或者方法论出现大的突破。因此,随着外部热点问题的流逝,对信息服务业的研究在2002-2004年期间再次归入沉寂。

2.3 国内信息服务业的第二次转型:服务经济视角

“十一五”期间,我国信息服务业研究再次趋于活跃,这依然可以归功于国家层面对于信息服务业的高度重视。《2006-2020年国家信息化发展战略》明确提出“发展信息服务业,推动经济结构战略性调整”、“大力发展以数字化、网络化为主要特征的现代信息服务业”。2006年,原信息产业部专门制定并发布了《软件与信息服务业“十一五”专项规划》。天津、浙江、江苏、四川等部分地方政府还发布了信息服务业专项规划。在国家和地方各级政府的大力推动下,2007年起,我国信息服务业发展再次进入高潮期。

这一时期信息服务业研究在研究方法上开始摆脱软科学研究的一般模式,并大量引入产业经济学、区域经济学和技术创新经济学等学科的研究方法和研究工具,开展对信息服务业发展中的深层次问题进行实证研究和定量分析。较有代表性的研究热点包括对信息服务业产业集群[58-60]、产业竞争力[61-62]、技术创新[63-64]、产业区位[65]、服务外包[66-67]、供应链管理[68-69]等问题的研究。研究方法的空前丰富,使得这一阶段的信息服务业研究相比前两个阶段的学术价值大为提高,也标志着国内信息服务业研究开始走向成熟。而这种研究方法上的丰富和多样化的背后,则是这一时期信息服务业研究者的学科背景的多样化发展,除了传统信息科学领域的学者之外,经济管理专业背景的学者开始大量关注信息服务业的发展问题。

3 国内外信息服务业研究的演变规律

通过上述分析可以看出,近几十年来的国内外信息服务业研究具备两个基本特点:

3.1 研究视角从“信息”导向逐渐向“服务”导向转变

无论国内还是国外,对应于“信息”和“服务”这两个信息服务业的基本特质,信息服务业研究实际上都存在信息产业和服务业两条研究路径。前者从信息服务业的“信息”特质的角度关注产业运作模式及与其他产业的互动等问题,以信息产业和信息化理论为其上位学科;后者则从信息服务业的“服务”特质的角度关注企业层面的业务运作、服务创新和产业层面的集群发展等问题,以服务经济学、产业经济学和企业管理学为其上位学科。研究视角的不同,实际上反映了人们对于信息服务业的产业定位、运作机理和战略价值认识的差异。从“信息”的视角看待信息服务业,信息服务业是信息产业的有机组成部分,脱胎于信息产业从低附加值的制造向高附加值的服务业态延伸的过程之中,其战略价值的立足点在于信息产业向“微笑曲线”两端延伸而带来的产业辐射能力和附加值的不断提升;从“服务”的视角看待信息服务业,信息服务业是现代服务业的重要成员,随着信息技术在经济社会发展各领域的不断渗透而发展成为涵盖多个领域的综合性服务支撑体系,其战略价值的立足点在于信息和信息技术对于经济社会发展的支撑引导作用。

各国信息服务业研究视角都经历了从“信息产业”视角向“服务业”视角逐渐转型的历史进程。由于早期信息服务业是脱胎于科技信息服务的,其依附于科技产业活动的特征比较明显,尚未形成完全独立的产业形态,因此早期的信息服务业研究多关注信息技术和网络技术等对于传统信息服务活动带来的深刻影响,从属于信息产业的研究传统。而随着信息服务业越来越脱离科技信息服务业的范围,其产业形态越来越完善,产业自身的集聚效应和辐射效应不断加强,最终发展成为一个对经济社会发展具有举足轻重地位的产业类别。在这一过程中,人们对于信息服务业产业定位的认识也在不断迁移,越来越多的人开始关注信息服务业作为“服务业”的集聚性、辐射性和独特的运作规律。研究视角的转型从时间上看,不同国家完成时间差别较大,欧美国家早在20世纪90年代初就完成了研究视角从“信息产业”向“服务业”的转变;日本、韩国、台湾等东亚国家和地区则是在20世纪90年代中后期完成这一转型;我国大陆地区则是在“十二五”期间才开始转型。

过去几十年来,信息服务业研究中出现的从“信息”视角向“服务”视角的转变,其背后隐藏的,是以个人计算机和网络技术为代表的一代信息技术从兴起到普及的历史进程——不同国家与地区信息服务业转向的早晚,也与信息技术在这些地区普及程度的高低呈正相关关系。一方面,信息技术的普及和推广应用,是信息服务业之得以产业化而从一般的信息服务活动中独立出来的根本原因——这恰恰是早期“信息”视角的信息服务业研究关注的主要问题;另一方面,信息技术在全社会各个领域内无处不在的渗透作用,又使得信息服务从依附于科技活动领域而迅速蔓延到经济社会发展的各个领域,信息服务业也得以成为一个横断性、支撑性和战略性的服务活动门类——这又是“服务”视角的信息服务业研究出现的现实基础。正因如此,上述信息服务业研究的“转向”,并不是一个固定或者单向的历史进程,而恰恰相反,它也必将随着新一代信息技术的普及与应用而出现一个新的轮回。这是当前信息服务业研究应当予以高度重视的一个研究背景。

3.2 研究内容上对产业内部运作和外部联系的关注并重从另一个维度看每一时期关于信息服务业的研究,则可以发现,无论是信息产业取向还是服务业取向的研究,实际上都关注两类基本问题,即信息活动本身的发展趋势和演变规律,以及信息服务业对于经济社会发展的影响与辐射作用。卡斯特尔(M.Castells)曾将人类有史以来对信息的研究归纳为计算模型和经济模型两种观点[70],计算模型帮助人们将效率和信息作为指令来理解问题,关注信息和信息技术的应用对于提高人类信息驾驭能力的意义;而经济模型则关注信息消除不确定性的作用,认为信息带来的价值是预先获得消息和没有获得消息所带来的选择之间的差值[71-72]。在这里,计算模型的信息研究实际上关注的是信息活动本身的规律;而经济模型的信息研究则关注的是信息活动对人类社会的推动作用。国内学者冯梅等[73]也表达过类似观点,并认为,学术界对信息的研究一开始就出现了两个不同的研究方向:一是把信息活动作为新兴产业,研究它的价值与价格、需求与供给、规模与收益、投入和产出、投资与融资机制等一系列经济学问题;另一个方向是把信息作为商品流通的条件或经济决策的要素,考察信息在工业生产过程和商品流通中对价格、成本和其他生产要素的影响。卡斯特尔等学者归纳的两类信息研究,实际上与这里所探讨的信息服务研究的两类基本问题是内在对应的。都是回答信息“为何”和信息“何为”这一对哲学问题。

基于上述分析框架,笔者将几十年来的信息服务业研究的基本观点进一步归纳到按照“信息取向-服务取向”和“内部运作-外部联系”这两组维度区分的4个象限之中,如表2所示。

4 讨 论

从研究群体上说,目前国内外信息服务业研究群体大致可分为两部分人群。一类是以科技情报、信息(产业)经济学、信息化理论等为学科背景的研究人员,这类研究者对于信息服务业的关注最早,往往将信息服务业作为信息产业的子行业,从此出发,对信息服务业发展的基本规律进行研究,并指导信息服务业发展政策的制定。另一类则是以产业经济学、创新理论、服务经济理论等为学科背景的研究者,这类研究者对信息服务业研究的关注较晚,倾向于将信息服务业作为服务业的子行业,关注信息服务业发展的各种产业实际问题。从这两类视角出发的研究者,对信息服务业发展做出了不同的解释和分析,但也分别存在一些问题:

第一种取向的信息服务业研究,继承了这类研究者对于信息产业和信息化等问题的研究思路。而把主要作为一种制造业的信息产业的发展手段和发展思路移植到信息服务业的发展研究之中。然而,信息服务业尽管属于信息产业,但其“服务”的基本特质,决定了信息服务业的产品形态的无形性和过程性。服务业与制造业是两种具有本质不同的经济活动形态。正如布瓦索(M.H.Boisot)[74]所说,适用于工业经济的组织和管理理论是以牛顿学说的模型为基础的控制论系统;而依托信息技术发展的现代服务经济,其经济活动却以非线性和复杂性为特征,发展工业经济时行之有效的投入-产出系统理论,在服务经济时代难以继续沿用。正因如此,信息服务业的产业发展政策不能简单移植信息产业发展的要素投入、税收优惠、土地政策等手段,而必须从研究信息服务业的运营模式入手,分析信息服务业的演化规律,通过产业创新生态体系的培育,培育适合产业发展的基底和土壤。

第二种取向的信息服务业研究,往往不假思索地把服务业甚至制造业的某些分析工具,如产业聚集、产业关联、产业结构等应用于信息服务业研究。在制定信息服务业的发展目标时,往往将着眼点放在如何提升信息服务业的行业发展层次、提升产品附加值或者壮大规模等外部的行业指标上,沿用发展一般服务业的指标体系,如产值、利税、就业等等,而对于信息服务业对推动整个国民经济发展的层次和产业升级的战略意义则认识不足。笔者认为,信息服务业并非一般的服务业,它对经济和社会发展的横断性支撑作用,来自信息技术作为一种"通用目的技术"所具有的独特属性。正因如此,信息服务业的发展和演变,与信息技术的升级演化直接相关,并成为信息技术创新向实体经济传导的桥梁。因此,在思考信息服务业发展问题时,不能将其看作一个普通意义上的服务业态,而必须将其作为一个支撑产业发展共性需求的领域或者平台,关注其对生产生活的共性支撑作用。衡量信息服务业产出标的物,既不能使用增加值等一般性经济指标,也不宜使用传统的投入产出分析等基于资金流的分析方法,而应当立足于信息服务业的信息特质,尝试采用信息流分析等方式解释信息服务业对于经济社会的推动作用,从而为信息服务业的产业规划和政策制定提供科学支撑。

参考文献

[1]CAROL T.Review on the book,the NFAIS Year book of the information industry 1993[J].Information Processing & Management,1995,(1).

[2]ROGER K.Problems and Outlook for the Information Services Industry[C].Proceedings of the EUSIDIC Conference,Oslo,1975,(12).

[3]SWEEZY E,HOPPER J H.Obstacles to innovation in the scientific and technical information services industry[R].Final report to the National Science Foundation,1975.

[4]DORDICK H S,BRADLEY H G,NANUS B and MARTIN T H.Network information services:The emergence of an industry[J].Telecommunications Policy.1979,3(3):217-234.

[5]THOMAS R J.Marketing Research in the Scientific and Technical Information Services Industry:Development and Future Directions[J].Journal of the American Society for Information Science.1982,33(5):265-269.

[6](美)汤姆·斯托尼尔.信息财富——简论后工业经济[M].吴建民,等译.北京中国对外翻译出版公司,1986.根据英文版1983年版译出.

[7]HAYES R M,BRICKSONY.Added Value as a function of perchance of Information Services[J].Information Society,1982:307-308.

[8]BRAUNSTEIM Y M.Information as a Factor of Production:Substitutability and Productivity[J].Information Society,1985:166-171.

[9]ENGELBRECHT H J.Are Purchased Information Services Underused in Manufacturing?Evidence From Japan,Korea and Taiwan[J].Applied Economics,1990:201-209.

[10]BERMANB L E,DUNNA D A.Service bundling and strategic equilibrium in the information services industry[J].Journal of Economics and Business.1987,39(2):115-129.

[11]HOWELLS J.International trade in information services:implications for national and regional development[J].Newcastle Studies of the Information Economy,1988,(5).

[12]THOMAS D,ZMUD R W and MCCRAY G E.The outsourcing of information services:transforming the nature of business in the information industry[J].Journal of Information Technology.1995(10):221-237.

[13]SCHWARE R,HUME S.Prospects of Information Service Exports from the English-speaking Caribbean[R].The World Bank,1996.

[14]POPPO L,ZENGER T.Testing alternative theories of the firm:transaction cost,knowledge-based,and measurement explanations for make-or-buy decisions in information services[J].Strategic Management Journal.1998,19(9):853-877.

[15]READ M,JONES D.Building a globally competitive IT services industry[C].Confederation of British Industry,2006.

[16]WOOD L.Research and Markets:View a Market Analysis of the IT Services Industry in Romania With Forecasts of Expenditure Up to 2008[N].London Xen,2004-08-20,Research and Markets logo.

[17]LOPES A B,REINHARD N.Competing in the Brazilian real-time financial information services industry:Commitment and adaptation[J].Information & Management,2006,43(5):587-597.

[18]FILDER S.Drive to Boost Computer Skills Gets Underway.A Look at the Growing Market for Information Services[N].The Financial Times,1995-03-26:35.

[19]BARCLAY L A,GRAY S J.Upgrading the diamond of developing countries through inward FDI:The case of four MNEs in the information service industry of Barbados[J].Management International Review,2001,(10).

[20]HWANG W H.Research on the Intellectual Capital of Information Service Industry[D].National ChengChi University,2002.

[21]HUNG Y C,CHANG E L.Measurement scale of Intellectual Capital for the information service industry[J].International Journal of Services and Standards,2006,2(2):154-175.

[22]CHIU T H.Attributes and factors affecting the organization of knowledge resources:A case study of the library and information service industry in Taiwan[J].Knowledge Organization.2005,32(3):128-134.

[23]LIU E H.A Study of Information Service Industry Diagnostic Knowledge Gap within View of Theory of Constraint[D].National Taiwan University of Science and Technology,2008.

[24]WANG Y K.A Study on Knowledge Capabilities and Organizational Effectiveness-Information Service Industry as Samples[D].Ming Chuan University,2004.

[25]FENG K Y.Relationship between the adoption of different career strategies and employee background:An empirical study in the information services industry[J].International Journal of Management,2003,(12).

[26]YOU T H.The Factors of Glass Ceiling Effect:an Exploratory Research of Information Service Industry[D].National Central University,2004.

[27]CHANG C H.A Comparative Case Study of Cross-Cultural Training and its Performance.Using Two MNCs in the Information Service Industry as Examples[D].Ming Chuan University,2009.

[28]TEI M,YAMAZAKI Y.The Impact of Work and Organizational Characteristics on the Health Status,Job Dissatisfaction and Turnover Intentions of Workers in an Information Service Industry[D].Sangyo Eiseigaku Zasshi,2003,45(1):20-30.

[29]WANG W H,LIANG C J.The Behavioral Sequence of Information Education Services Industry in Taiwan—Relationship Bonding tactics,Relationship Quality and Behavioral Loyalty[J].Measuring Business Excellence,2007,11(2):62-74.

[30]WANG W H,LIANG C J.Consumer Behavior of the Information Services Industry in Taiwan-Conceptual Framework and Hypotheses Development[J].Measuring Business Excellence,2010,14(2):12-21.

[31]LAI D W.The Factors for Enterprises Adopting Customer Relationship Management Systems?A Case Study on Information Service Industry[D].Shih Hsih University,2008.

[32]HUANG T L.A Study on Evaluating the Performance of Engineers in Information Service Industry,2008.

[33]SHIAO K J.A study on the relationship between competitive strategy and operation performance in information service industry[D].Shih Hsih University,2009.

[34]CHANG C H.A Comparative Case Study of Cross-Cultural Training and its Performance.Using Two MNCs in the Information Service Industry as Examples[D].Ming Chuan University,2009.

[35]KAO S W.Business Strategy Research for Enterprises IT Dept.Spin off to an information Service Company(ITTS as a Case Study)[D].National Taiwan University of Science and Technology,2008.

[36]FANG S R.A Study on Critical Success Factors for Strategic Alliance of Information Services Industry-The view point of Strategic Partner Selection[D].National Chung Hsing University,2009.

[37]HSIEH P S.Exploring Information Product Development Strategies from Social Capital Perspectives:Lessons Learned from an Information Service Enterprise[D].National Taiwan University of Science and Technology,2009.

[38]CHEN M K,WANG S C.The Key Dimensions for Information Service Industry in Entering Global Market:A Fuzzy-Delphi & AHP Approach[J].Advanced Concurrent Engineering,2009,(12):713-724.

[39]CHEN M K,WANG S C.The Critical Factors of Success for Information Service Industry in Developing International Market:Using Analytic Hierarchy Process(AHP)Approach[J].Expert Systems with Applications,2010,37(1):694-704.

[40]CHEN P W.The Study of Management Strategy for Information Service Industry under Cloud Computing Environment[D].Ming Chuan University,2009.

[41]CHANG K Y.Design and Application of the Management Control Systems in the Information Services Industry-A Case of a Big Companys Taiwan Aubsidiary[D].Sun Yat-Sen University,2009.

[42]LV H Q,LI P,GUO L G.Research on the Application of Personalization Search Engines in Information Service Industry[C].2010 International Conference on Educational and Information Technology(ICEIT),2010.

[43]KAMIJO F.Standardization and Japanese Information Service Industry[C].Fourth IEEE International Symposium and Forum on Software Engineering Standards,1999,(4).

[44]王法锟.发展我国信息服务业初探[J].经济纵横,1987,(9):41-43.

[45]钟其.国家制定信息服务业十年发展规划[N].信息产业报,1991-12-11.

[46]刘延宁.制定信息服务业发展规划纲要的理论与方法简述[J].信息系统工程,1994,(2):52-53.

[47]乌家培.我国信息服务业的现状与未来[J].中国工业经济研究,1992,(6):61-63,33.

[48]乌家培,周起凤.中国信息服务业的发展及其对策[J].中国信息导报,1994,(11):6-9.

[49]高新民.我国信息服务业发展前景及对策[J].信息世界,1994,(2):1-5.

[50]谢新洲,张广钦.我国新兴信息服务业的现状、问题及发展对策[J].北京大学学报:哲学社会科学版,1996,(6):36-42,127.

[51]卢泰宏.论发展信息服务业的政策保障[J].南方经济,1996,(3):22-23.

[52]马费成.迈向21世纪的我国信息服务业[J].中国信息导报,1996,(10):26-28.

[53]李玉兰.我国信息服务业研究综述[J].情报资料工作,1996,(2):13-16.

[54]何绍华.信息服务业的供应链管理模式探讨[J].情报学报,2001,(5):566-571.

[55]何绍华.信息服务业质量管理体系研究[J].图书情报知识,2001,(4):30-32.

[56]何绍华.信息服务业绩效的自我评定标准体系研究[J].图书情报知识,2002,(2):55-57,54.

[57]李纲.论信息服务业产权重组与机制转换[J].中国图书馆学报,2000,(2):28-30.

[58]曹顺良,刘杰,李宁,等.上海市信息服务业产业集群分析[J].软科学,2008,(11):31-34,42.

[59]王颖.虚拟信息服务业集群研究[D].武汉:华中师范大学,2009.

[60]王龙.广州信息服务业集群竞争力研究[D].广州:广东商学院,2010.

[61]石宝军.河北省信息服务产业竞争力评价模式初探[J].衡水学院学报,2009,(5):15-18.

[62]石宝军,郑艳玲,高建山,等.河北省信息服务产业竞争力影响因素研究[J].图书情报工作,2009,(18):102-105,27.

[63]姚莉媛.中国信息服务业技术效率的区域差异及影响因素研究[D].长沙:湖南大学,2010.

[64]郑亚玺.信息技术对信息服务业的影响[D].上海:上海社会科学院,2010.

[65]张惠萍,俞兆云,陈旭.闽台信息服务业的产业转移与发展定位[J].科技信息:学术研究,2008,(30):24-26.

[66]林少敏.广州如何承接国际信息服务业外包[J].中国信息界,2007,(2):32-36.

[67]张惠萍,俞兆云,陈旭.基于IT外包角度的信息服务业发展策略——以福建省为例[J].科技和产业,2009,(1):18-21,33.

[68]陈新平.服务业供应链IUE-SSC模型及其在信息服务业的应用[J].图书馆学研究,2008,(7):70-73.

[69]吴迪,王晓煜,关胜.现代信息服务业发展趋势的探讨——基于信息化的供应链管理研究[J].中国市场,2008,(28):127-128.

[70](美)卡斯特尔(CASTELLS M).网络社会:跨文化的视角[M].周凯,译.北京:社会科学文献出版社,2009:166.

[71]HIRSHLEIFER J.The Private and Social Value of Information and the Reward to Inventive Activity[J].The American Economic Review,1971,61(4):561-74.

[72]ARROW K J.Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention,in:Nelson R R(ed.),The Rate and Direction of Inventive Activity:Economic and Social Factors,National Bureau of Economic Research,Conference Series.Princeton,NJ:Princeton University Press,1962:609-625.

[73]冯梅,陈志楣.北京信息服务业发展问题研究[M].北京:经济科学出版社,2007:59.

[74]BOISOT M H.Knowledge Assets:Securing competitive advantage in the information economy[M].Oxford University Press,1998:1.