诚实守信 德耀高原

刘成龙

秋天,是收获的季节。

2015年的秋天,对于曲靖市沾益县花山街道遵化铺社区兴发村村民杜正云来说,不仅收获了一吨多的黄玉米,还收获了铸有长城图案和“全国道德模范”字样的金灿灿奖章。这奖章,是他的最高荣誉,也是曲靖人无上的荣光。

好学上进,种庄稼之余喜爱绘画

今年65岁的杜正云,个矮、清瘦,笑容常在脸上泛起,全家8口人,儿子杜周恩及儿媳常年在曲靖城打工,孙女已有半岁,女儿杜玉梅及女婿在普洱市工作,获奖时杜正云的老伴在女儿家照看着近一岁的外孙子。

家里的二间瓦房,正面的墙面被乳白色瓷砖覆盖,门前的牛车上,一满车网袋装着的黄色玉米棒子还没卸下,车旁的场子上堆着二码袋装玉米棒,一条他家养的黑狗不时围着他转来转去。杜正云说,今年种的二块玉米地,能产一吨半粮食。

2015年10月,杜正云获评“全国诚实守信模范”。

10月13日,杜正云进京参加第五届全国道德模范颁奖会,受到了中共中央政治局常委、中央文明委主任刘云山的接见,并与全国道德模范及提名奖获得者合影留念。

领奖回来的杜正云,还有些许兴奋与激动。

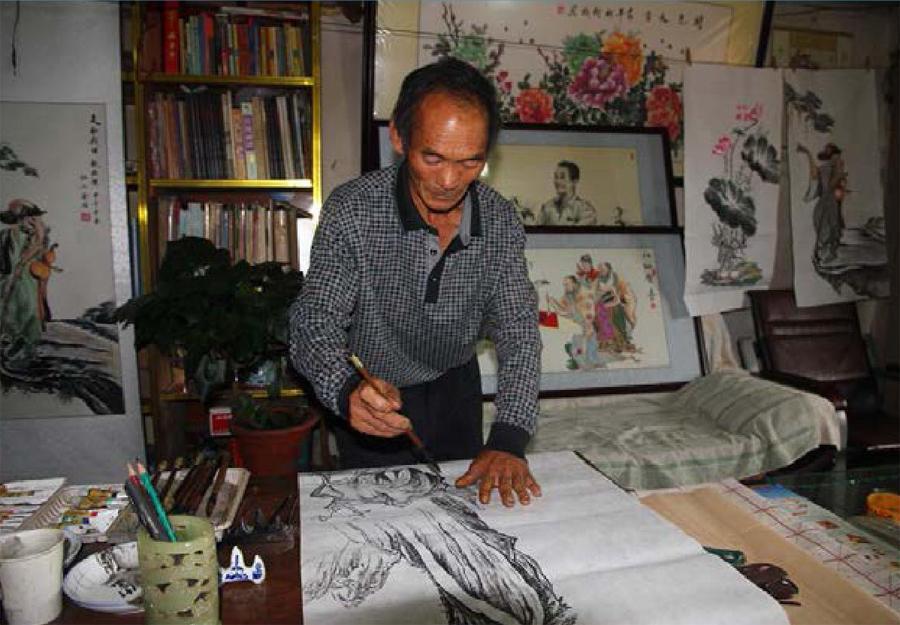

“我坐飞机,看到朵朵白云飘浮在空中,迷漫于山间,大地翠绿……祖国真是太美了。”受此启发,杜正云别有兴致,参加完第五届全国道德模范表彰会,返回的当晚,就开始作画,第二天又用大半天时间进行了完善,一幅冠名为“云海”的水彩画诞生,被杜正云用三个小木夹子固定在房屋中的一根铁线上。

画中,一轮红日,在云海上喷薄而出,杜正云说这寓意祖国繁荣昌盛,如太阳一样蒸蒸日上;左下角画有烂石山及三间茅草房,意指祖国有的地方还很贫穷落后,住的吃的还很差,需要国家大力扶贫济困,才能同奔小康;右上角“云海及杜正云画”几个毛笔行楷字,写得像模像样,“海”字透露出飘逸,“杜”字显示着刚毅,“画”字似有几份满足。

“什么时候学会画画?”记者问道。杜正云没有立即回答,而是找出一个蓝色的小本子,翻开,那是他2011年11月23日参加麒麟区老年书画诗词协会的会员证。他说,他对书法与水彩画很感兴趣,经常在闲暇之余练习,后来听说有这个协会,就加入了,经过几年的学习与实践,提高不小。近些天来,他已画了三幅画,都是山水画。

80年坚守 一家三代人接力守护“红军墓”

全国诚实守信模范,不是他种庄稼与绘画得来的,而是一家三代人80年的坚守,接力守护“红军墓”的付出。

1936年4月3日,中国工农红军二方面军二军团长征途经兴发村,一位年约十八九岁的红军战士因患急病,留了下来,经杜正云的大伯杜国安等人抢救无效,于4月5日上午6时病故。

小红军去世后,杜正云的外公陈大考和他的小爷爷杜万聪、大伯杜国安、舅爷爷付德林等一家人商量后事处理,一致同意把小红军当杜家人按农村习俗进行安葬。

于是,杜国安、杜万聪、付德林、陈大考献出自己的木板做成棺材,杜正云的父亲杜国民到集镇购买纸钱等用品,杜正云的外婆杜琴珍等人赶工缝制布鞋和衣服为小红军装殓。之后,这个小红军被安葬在村旁的山岩脚下。

此后,杜家人一直把小红军当逝去的亲人对待,每年清明节和十月初十都要到墓前点香、烧纸。

1959年,陈大考和他的父亲杜国民先后去世,临终前老人交待杜正云的母亲,一定要照顾好小红军的坟墓。

1982年和2002年,杜正云的外婆杜琴珍和母亲陈菊英先后去世,临终前仍然嘱咐他要继续照顾好红军墓。每年清明节和十月初十,在家务农的杜正云和老伴都要带着孩子为小红军扫墓,还要为墓碑上的五角星和红字刷1次红油漆。

小红军墓碑倒塌了,他自己出钱买来水泥和沙子,约上村民进行修复加固。

80个春秋的斗转星移,寒来暑往,杜家三代人接力,守护着这个小红军烈士的英灵。杜正云作为杜家第三代红军守墓人,继续践行着革命老区农民的笃信与忠诚。

杜正云,作为守墓护墓的杜家第三代人,获得了“全国诚实守信模范”荣誉,其实,这背后是对三代人80年守护红军墓的褒奖。

“他们信守的不是一句诺言,而是心中真诚的信仰。杜正云一家三代,道义之上,以诺为德,守住了精神的香火,也守住了普通民众内心最真最善的一片净土。”这是2014年11月20日,在2014年度云南好人颁奖典礼上,评选委员会对杜正云的颁奖词。这天,杜正云上了“云南好人榜”。

之后,经媒体宣传报道,杜正云的先进事迹影响不断扩大。2015年1月,杜正云荣登“中国好人榜”。

“精神香火”就是诚实善良,信守诺言;“精神香火”就是乐于奉献,不求回报;“精神香火”就是持之以恒,真实践诺;“精神香火”就是红军的历尽艰险的吃苦精神、不屈不挠的拼搏精神和大无畏的牺牲精神……

杜正云一家三代延续着这“精神香火”,当地相关单位、部门也在为这“精神香火”添油加薪,让其不灭。

在80年中,这“红军墓”经过了二次重新修建:一次是在1975年8月,沾益县盘江公社革命委员会在征集红军长征革命文物中,找到了这个小红军的遗骨,将此红军战士遗骨重新掩埋并立了碑。碑上雕刻有“红军烈士永垂不朽”文字及“五角星图案”。

另一次是在2015年1月,由沾益县委宣传部牵头,协调县人民武装部、县民政局出资10万元,换下了已经断裂的原石碑,新石碑上保留了“红军烈士永垂不朽”文字及“五角星图案”,还加刻了碑志,讲了事情由来,字均用红漆描红。

同时,还硬化了村内通往“红军墓”的道路,在一段小水沟边的路尽管只有六七十厘米宽,但毕竟比原来平坦、好走,雨天也不泥滑了,“红军墓”前还硬化了半个篮球场大小的平地,方便学生、群众瞻仰,墓的二边各栽了几丛圆柏树。

当时,这个患重病的小红军身上,只有一个子弹袋及6发子弹,没有能证明身份的东西,所以,墓碑上一直没有小红军的姓名及出生地。

2002年3月,在当地开展的收缴枪支弹药工作中,杜正云将奶奶遗留下来的小红军遗物6发子弹交给了当地公安机关。

2015年年初,杜正云用自家一亩半的好地跟村民更换了“红军墓”周围的一亩左右的散地。村里一些人说他“憨”,他没有争辩也没有放在心里。他打算,在这块地里盖上一两间房子,建一个红军革命传统陈列室,更好地守护革命先烈的英灵,让更多的人在这里受到革命传统教育。

目前,这“红军墓”已成为当地的革命传统教育基地,经常会有学校和单位的人员到这里开展革命传统教育活动。凡是学生或党员干部到小红军墓前瞻仰、进行革命传统教育,杜正云都会当起义务讲解员,都会总结性地突出几句话:“没有红军抛头颅洒热血,哪有我们今天的幸福生活?我们要对得起红军。”

杜正云认为,为小红军守墓不只是烧烧纸、点把香、磕磕头,而是要让更多的人记住这段历史、记住红军,把红军的优良传统和精神传承下去。

今年,杜正云已经65岁了。有人问他:“为红军守墓的承诺,到你这儿已经是第三代了,您觉得值得吗?”他说:“小红军是我们的亲人,我们不会忘记他。我们会一直陪着他,给他扫墓,让他不孤单。”

“我会坚持下去,守护好这红军烈士的忠骨。”杜正云坚定地说。

80年斗转星移、寒来暑往,杜正云一家三代人信守承诺守护红军墓,体现了人民群众对革命先烈的敬意,是对那些为建立新中国流血牺牲的战士们的最好告慰,也为国家诚信体系建设提供了一个闪光的样本。

杜正云的三件开心事

2016年1月28日一大早,云南省委宣传部副部长、省文明办主任鲁永明和省文明办专职副主任李联斌直奔曲靖市沾益县,对全国道德模范杜正云进行走访慰问。

在杜正云的带领下,大家到了村附近的红军墓扫墓悼念。红军墓已经整修一新,新设计的墓碑上红星闪闪;墓周围铺成水泥地,方便祭扫。

这是杜正云今年最高兴的事情了。他说,接下来他打算在红军墓旁边建红军陈列馆。目前,相关部门正在积极搜集相关资料和陈列品,预计2016年7月陈列馆能建成,成为曲靖市爱国教育基地。

另一件让他开心的事情,是他向上级反映的重修兴发村通村道路的问题已经得到解决。现在宽敞的水泥路直通到村口,村民们进出更加方便。

鲁永明对杜正云说:“如果生活上有什么困难,就向上反映,大家都会关心支持你的。今年是红军长征胜利80周年,请你继续守好埋骨异乡的红军忠魂。”

杜正云表示自己一定会继续守好红军墓,同时努力向周围的人传递正能量。他介绍说,自从被评为“全国道德模范”之后,他劲头更足了,一定会完成大家对他的期待。现在村里的人对他也非常支持,而且大家觉得自己村里出了“全国道德模范”,平日为人处世也更加积极、团结。这算是今年最开心的第三件事。

鲁永明说,人一时做好事不难,难的是做一辈子好事。

杜家守红军墓守了80年,不容易。逢年过节的慰问以及平时的帮扶,就是要在全社会营造起好人有好报的良好氛围,从而扭转社会风气,为实现中国梦添砖加瓦。

——给祖母