武汉杂技团1981年的首次加拿大商业性演出

徐自度

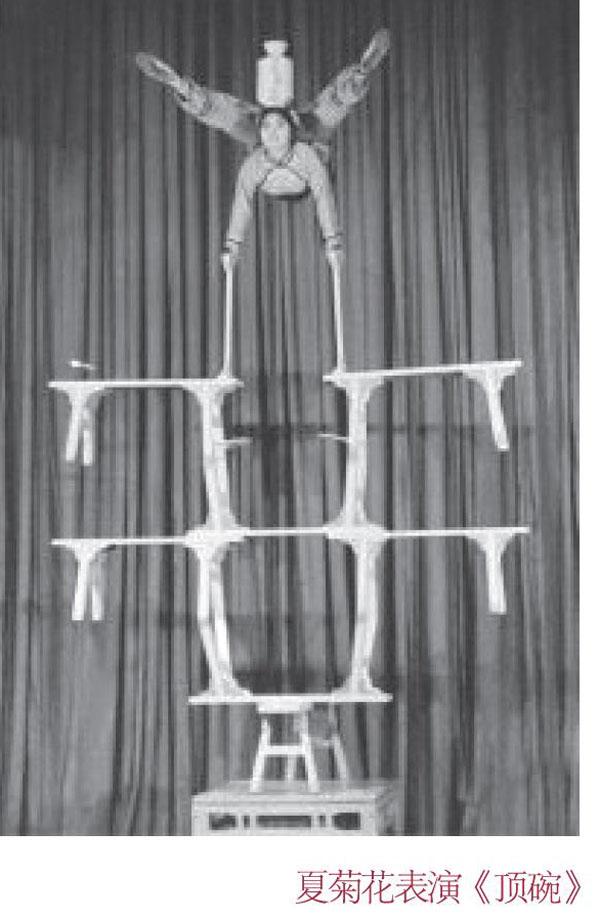

武汉杂技团是我国有名的老团、大团之一。1957年,由武汉杂技团夏菊花表演的《顶碗》在世界青年联欢节崭露头角,获得金质奖章,之后《顶碗》被拍成电影,夏菊花和武汉杂技团名扬海内外。武汉杂技团的节目丰富多彩、生动活泼,既保持、发扬了民族传统特色,又不断推陈出新,推出了很多具有浓厚生活气息和时代气息的新作品;节目动作虽然难度高却轻盈优美,因而深受观众喜爱。在20世纪50年代到70年代,武汉杂技团曾受中央对外文委等委派,到50多个国家和地区访问演出,足迹遍及亚非拉和欧洲,所到之处,无不受到热烈欢迎。周恩来总理、李先念副总理等党和国家领导人,都曾亲临审看过他们的出国节目。陈毅副总理更称赞他们是民间外交

大使。

1981年,我在武汉市文化局任职期间,有幸和夏菊花一起,带领武汉杂技团到国外进行商业性演出。她担任团长,我任副团长。虽说是商业性演出,但在特殊的时代环境下,却有特别的意义。

杂技团良好的组织纪律和作风,深受各方一致好评

1981年底,应加拿大国家文娱公司邀请,武汉杂技团到加拿大进行商业性演出。这是改革开放之初,武汉杂技团的第一次商业性演出,也是中国的杂技团第一次到加拿大演出。

武汉杂技团为准备好这次演出,精心编排了节目,既有体现浓郁民族特色的《舞狮》《舞龙》《双蹬技》《耍花坛》《转碟》等,又有推陈出新的《椅子造型》《双层定车》《钻圈》《高空钢丝》《车技》和李莉萍的《顶碗》等。

加方公司为了宣传上的需要,把我们称之为“来自武汉的中国大马戏团”,是“中国杂技两千年来第一次来到西方”。加拿大是开放的、多元化的国家,世界有名的大马戏团,包括苏联的、美国的大马戏团,都曾在加拿大演出。电视里每天都有专题马戏节目。我们的节目会不会受到加拿大观众欢迎,上座情况好不好,加方还没有绝对把握。我们、特别是夏菊花团长,对自己的节目是深有信心的,但对演员能否都适应加拿大的气候,能否坚持繁重紧张的连续演出,也有一定的担心。

初到加拿大时,武汉杂技团面临着三个困难:一是由于道具提前托运,演员有20多天没有练功;二是演员时差反应严重,装台排练时昏昏沉沉;三是装台时间比预定的减少了一天。形势紧迫,首场演出能否一炮打响,是个严峻考验。这时出现了一个小插曲:在排练时,《椅子造型》曾多次“跑妥”,钢丝绳把几位演员吊在半空中飞舞。不料当时有媒体记者在场,把它拍下来了。首场演出的当天早上,我们打开报纸一看,报纸头版没有其他内容,整版就是一张几个杂技演员吊在半空中飞舞的大幅照片。我们十分恼火,埋怨加方不该让记者拍照,更不该让记者拿去公开发表。不料加方却说:“报纸这样报道,说明这个节目难度很大,观众就会想要来看;如果节目演出成功了,说明你们很了不起,观众就更要来看了。”他们说得也有一定道理,而且报纸已经登了也无法收回,只有看演员临场发挥了。

中国特色的杂技艺术轰动了加拿大

首场演出当晚,演员们聚精会神、一丝不苟,《椅子造型》表演中,在小木桌上放着四个酒瓶顶着四只脚的靠背椅子上,七位青年男女演员,每人夹着一张靠背椅,站在上面依次一层一层加高,然后一个一个依着椅背小心翼翼倒立起来。当最上面的一位小演员倒立成功,在半空中竖起一座微微晃动的人塔时,观众悬着的心一下子放了下来,全场纷纷起立,爆发出经久不息的掌声和欢呼声。《椅子造型》的演出取得了成功。在后来的演出中,《椅子造型》也从未“跑妥”过。《顶碗》由第四代传人、13岁的小演员李莉萍表演,节目将柔术、顶工、舞蹈身段和高难动作乌龙绞柱、咬花等巧妙地融合在一起,加上服装、道具的创意设计,精工制作,现代舞台灯光的运用、配合,带给加拿大观众一场全新的视觉盛宴。《顶碗》演出后,又出现全场观众起立长时间热烈鼓掌欢呼的场面。当晚的其他节目,也都演得十分成功。看惯了西方马戏的加拿大人,被充满异国风情、别具一格的中国杂技节目所吸引。他们看得如痴如醉,全场不时爆发出欢呼声、笑声、口哨声、跺脚声。首场演出开门红。

演出也被加各种媒体竞相报道。他们一致称赞武汉杂技团的演出“可称马戏棚中柔软的芭蕾”“堪称马戏界的奥林匹克”,是“奇迹般的奇迹”“魔术般的境界”。他们的媒体写道:“演出伊始,观众似乎对马戏团没有动物感到失望,可很快这种失望便烟消云散。在中国马戏表演里,没有发脾气的动物乱嗥乱叫,只有人的技艺的表现。这种高超的技艺使观众惊奇得目瞪口呆。”他们说:“中国马戏团既伟大又小巧,他们表现出的是艺术的细腻、精确和优雅。给人一种亲切感。”“中国,这个神秘的国度,又一次显示了她美丽文明之一斑。”“中国大马戏团有年富力强的青年杂技演员,人人身着色彩鲜亮的丝绸衣裤,热情洋溢。他们的训练严格,分毫不差。生命攸关,演出的绝技无与伦比。演出的每一细节都是精密安排,准确做出的。”对小演员李莉萍的《顶碗》,各家媒体更是赞誉备至,称她“完成了似乎是不能做到的事情,同时又具有一种优雅和魅力,使得一种原来仅仅了不起的技艺,成为优美、动人的艺术”,“她的表演造型可以和古典芭蕾舞演员媲美”,“就她一个人就能使观众买这张票”。他们特别赞赏中国杂技健儿身上具有的风貌和精神气质。不止一家报纸评论写道:“这些演员身上有一种人的尊严,这种东西在西方马戏界已差不多消失殆尽。”“这里没有报幕人的大喊大叫。没有上了年纪、露着由于发胖而皮肤爆裂、并且涂上日晒颜色的大腿的假金发女郎。没有袒胸露腹而且日渐体宽的大力士。没有气味冲人的动物……中国大马戏团所具有的是超人的完美技艺和人的尊严,这是西方马戏所没有的。”“展现出集体劳动的伟大结晶与协调和谐的精神,但是这些东西在我们社会上却很少谈到。”“使人充分意识到西方传统马戏已经变得何等乏味和笨拙。”他们进而说“这个团是近年来给我们加拿大带来的最重要的活动”“看中国马戏团是最不能忘记的纪念”“这个马戏团是中华人民共和国的大马戏团。除了杂技性与艺术性的成就外,最使我们能更好地了解中国这个国家和人民”。加拿大蒙特利尔《新闻报》干脆就以“中国大马戏团:一个叫你喜欢当中国人的演出”为题,写道:“希望你们当中国人,这也可能是这个演出的最大目的。”也有的观众,看完演出后,到后台来对演员说:“谢谢你们给我们带来了美的享受。我喜欢你们的艺术。我喜欢中国人民。”

这次演出正值加拿大最严寒的季节,大地冰封,到处都是银装素裹,连尼亚加拉大瀑布都冻结了大半边,但武汉杂技团的演出现场却一直热闹红火。演出全安排在少可容纳四五千人,多可容纳八九千人的体育馆里进行,票却供不应求。在首都渥太华,平均每六个人中就有一人看了演出,还有人埋怨场次太少买不到票,驱车到蒙特利尔观看。在魁北克,除首场演出票略有富余外,其他各场都卖了加票。魁北克市长向夏菊花团长说:“你们演得太好太好了。好多人打电话到市政厅来要求能买到票。”加方公司总监先生说:“再不能宣传了。”在多伦多,我们一到那里,加方经理就说:“办公室八部电话都忙不过来。体育馆连中间场地都卖了加座票,还是不行啊。”在蒙特利尔,我们到达以前,票就几乎售完。

由于观众压力太大,加方把下面巡演城市减掉了两个,把在蒙特利尔的演出由两周延长为三周,但仍然满足不了观众要求。蒙特利尔市长说:“蒙城的观众看演出是容易提批评,不容易说好话的,但看了你们的演出人人都说好。这也是加拿大人民对中国人民友好的表示。”加方还要求我们增加演出场次,由于总天数不能增加,演员负荷已经很重,我们没能满足加方这一要求。在卡格里,票价普遍提高两元,还卖了站票。在温尼伯、爱蒙顿,直到最后一站温哥华,情况都是如此……

每个城市,都有人从几十、甚至几百公里外驱车来看演出,看完后连夜驱车回去。也有从美国跨境过来看演出的。一位美国马戏团团长看了演出后找到我们说:“你们的演出优美流畅,有起有伏,高潮迭起,像一个完整的有机整体,处处都使我们感觉得好。西方马戏已经堕落了。我们一定要让真正的艺术回到马戏圈里来。”后来,他又特地从美国带来几个演员观看,并与我们的演员进行艺术交流。

就这样,我们在加拿大的演出从东到西,横贯加拿大全境,在加国内行程17000多公里,观众总人数达到54.5万余人次。加方总监先生高兴地说:“你们比前几年来演出的苏联大马戏团上座率高,观众人数比他们多一倍。你们是加拿大历史上空前规模的巡回演出。”香港《大公报》的一位记者,对我们进行采访,他说:“你们是‘横扫加拿大了啊!”2月20日,香港《大公报》刊登了他写的加拿大航讯《武汉杂技团轰动加拿大》。2月28日,《参考消息》在第二版显著位置转载了这篇报道。

武汉杂技团的同志本来就有优良传统和良好素质,许多演员都有多次出国演出的经验,这次出演以前,又集中整训了半年,从思想上、艺术上、作风上都作了比较充分的准备。虽然这次是商业性演出,但全团却把它作为促进中加人民友好、为国争光的任务看待。领导也要求我们“艺术上打响,政治上过得硬,作风上发扬光荣传统”。赴加后,夏菊花团长对团里各方面都要求很严,在艺术上抓得特别紧,一切都围绕搞好演出、训练来进行,对演员的身体、生活非常重视关心。分管生活的团部班子成员,和加方密切联系沟通,把演员的生活、饮食安排得周到细致。随团医生日夜深入剧场和演员中,为演员送药、按摩、治疗、防病。

团部领导班子适时进行阶段性的小结、动员。在开始阶段,主要是防止精神过分紧张,把“头炮打响”,搞好开局;在中期,主要是防止自满、疲沓,要求“炮炮打响”;在后期,主要是防止“思归”、松劲,要求大家漂漂亮亮收尾。同时,发动骨干开展谈心交流活动,及时进行个别、深入的思想工作,以正面教育、树立正气为主,注意抓苗头,不断抓男同志的纪律,女同志的团结,及时消除一些内部矛盾,一切活动都井然有序。好几位演员,在旅馆里拾到了加元、毛衣、金手镯等,及时交给了加方,给加方留下了深刻印象。加方不仅多次赞扬我们这个团“最好”,还主动向新闻界和日本丰田公司总裁介绍说:“他们很有纪律。白天训练,下午休息,晚上演出。很正规。安排有条理。很少见到这样的团。他们是我尊贵的客人。”我国驻加使馆对此也有很好的评价。

赢得了艺术、政治、经济三丰收,载誉而归

这次在加拿大的巡演,我们的演出收入,每场为8000加元(约4000多美元),日场将及一半,是历来最高的。过去没有过,以后出国商演的艺术团多了,也都没有达到这个水平。这次演出的总收入近40万美元,这在当时算是可观的了。当时武汉正在筹建电视台,却苦于缺少外汇,无法购买外国电视设备。后来正是用了这笔外汇,从国外进口了成套电视设备,武汉电视台才得以建立开播。这也算是武汉杂技团为武汉、为国家的现代化建设,作的一点实实在在的贡献。

这次演出得以成功,除了武汉杂技团高超的技艺,严密的组织管理,也与加拿大官方的重视分不开。这次虽然是商业性演出,但由于夏菊花同志时任全国人大常委会委员,并且受到过毛泽东主席的接见,加方十分看重,报刊用一整页刊登了毛主席接见夏菊花的照片,并且在前期做了大量宣传、组织工作,因而不论是从接待的规格上、活动的内容上,还是造成的影响上,都远远超出了商业演出的范围。

在演出仪式上,每场演出开始,乐队都高奏中加两国国歌。杂技团抵达渥太华时,不久前访问过中国的渥太华市市长杜尔夫人,亲自到机场迎接。之后,她连续两天观看演出,带头起立为演出鼓掌。首场演出时,加政府司法部长、多元文化部长、参谋总长等众多高官出席观看,并纷纷写信向我使馆表示祝贺。加拿大联邦地区经济发展部长在给我使馆的信中说:“您美丽而伟大的国家完全可以为这个年轻剧团精湛、杰出的演出感到骄傲。文化交流可以促进两国人民之间更好地了解,进一步加强两国之间的友谊。”外交部新闻司司长、官方发言人弗里尔在信中说:“演出为贵国增光,也将促进两国之间的良好关系。”

在渥太华演出的最后一场,刚从外地视察归来的加拿大总理特鲁多,带了三个孩子来看演出。他接见了夏菊花团长,和全体演员合影留念,他回忆了访问中国时,周恩来总理陪同他观看中国杂技的情景,对武汉杂技团来加演出“感到荣幸”,赞扬演出是“大的成功”,因为“它使两国人民和艺术家们更加接近”。加拿大总督夫人也带孩子来看了演出,并写信给我驻加使馆“对夏团长及全体演员表示感谢”。

在其他各大城市,卡格里市市长向团部成员和三位13岁的小演员赠送了牛仔帽,为全体演员颁发了市民证。温尼伯市市长向夏菊花团长颁发了荣誉市民证书。他热情而又风趣地说:“我非常想把你和你的团员们留在这里,但我知道这是不可能的。你有了这份证书,就成为这里的公民。到你退休时就可以得到退休金了。而我却要工作许多年,才能得到退休金。”在蒙特利尔,省社会事务部部长陪同团部成员在白求恩塑像前献了花圈。在白求恩诞生日,团部成员和演员、乐队代表访问了卡格里的白求恩小学,和同学们互相赠送了纪念品。夏菊花团长做了《白求恩在中国》的报告。同学们表演了杂技节目。他们还以“学习白求恩”为题作了作文。成绩最好的同学,获得了观看我们演出的机会。

加拿大爱尔巴特省和我国黑龙江省结成了友好省。我们到达省府所在地爱蒙顿市时,省政府、市政府和华人、华侨各团体联合举行了有200多人参加的欢迎酒会。他们关切地询问我们国家的情况,四化建设会不会继续进行等等,希望中国安定发展,中加友谊更加密切。我们所到城市的加拿大华人、华侨社团也都为杂技团举办欢迎会或酒会。参加者不乏加政要、大企业的负责人和文化、体育、商界头面人物。许多华人、华侨高兴地说:“你们演得好极了,加拿大人看了都说了不起。把看演出当作一件大事。我们感到骄傲。”

杂技团外出参观游览时,许多加拿大人见到我们都点头微笑,或者眨眨眼睛示好,用英语问我们:“中国大马戏团?”得到证实后,他们便伸出大拇指说:“Good!”“Nice!”在魁北克体育馆,全场观众为我们到场观看冰球比赛热烈鼓掌,表示欢迎。一群观看美国足球比赛的青年,知道我们是杂技团时,立即赞扬说:“你们是第一流的。”

在剧场、在旅馆、在酒楼,都有观众拿着演出说明书请演员签名留念。一些小观众散场后不愿离去,一定要妈妈牵着手到后台来,看看中国龙、中国狮子到底是什么样;看看中国乐器是如何吹奏出美妙的音乐来。一位13岁的小观众给13岁的小演员胡丽波写信,希望她到加拿大来上大学,并保持通信联系。

我们的演员和加方在每个城市聘用的舞台工作人员都彼此尊重,合作非常融洽。每当我们离开一个城市时,他们都恋恋不舍,有的与我们的演员互相拥抱,有的热泪盈眶。一位英国青年说,希望团长把他装在箱子里带到中国去。

这里也要说的是,加方公司固然对我们表示很友好、尊重,但总还是离不了经济利益。比如,加方公司总监就曾吞吞吐吐地提出,要13岁的小演员李莉萍到一家最大、最豪华的百货公司的玻璃橱窗里表演几个动作,以招徕观众。团长看了他一眼,平缓地说道:“总监先生,中国的杂技艺术是剧场艺术、广场艺术,不是橱窗艺术;我们的李莉萍小姐是杂技演员,不是橱窗里的模特演员、广告演员。您认为这样合适吗?”听了这样的回答,他连忙道歉,辩称:“我只是想让你们多挣点钱。”团长微微一笑说道:“中国有句古话,叫:君子爱财,取之有道。不是正道的钱,再多我们也不会赚的。这是中国赚钱的原则,也是我们商业演出的原则。”由于我们上座极佳,团长的回答又有理有节,不使他感到难堪,他只有连连点头称是,以后再不提类似要求,对团长、对我们更加尊重了。

我们在加拿大82天,一共演出81场。经过全团同志努力奋战,赢得了艺术、政治、经济三丰收,载誉而归。我驻加使馆领导同志高兴地说:“这几天,你们的演出成了外交和社会活动的中心话题。你们帮助了使馆的工作,确实为国增了光。”(编辑 杨 琳)

(作者曾任武汉市文化局党委书记)