我和大师做邻居

王菁菁

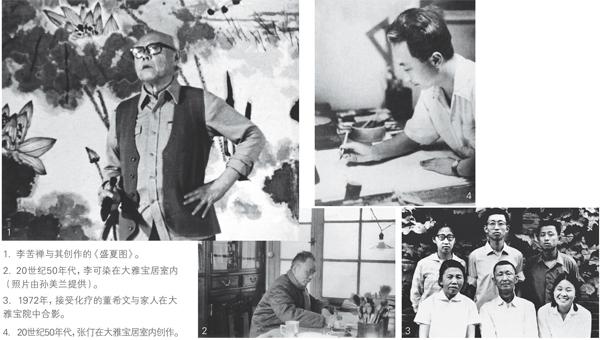

作为艺术创作者,最可贵的不是造诣几何,也不是身价多高,而是一种执念——是否真正地为艺术而艺术。今年5月底,『大雅宝胡同甲2号——20世纪中国美术的传奇』艺术论坛在香港佳士得春拍现场举行,张郎郎(张仃之子)、李燕(李苦禅之子)、李小可(李可染之子)、董一沙(董希文之女)四位嘉宾畅聊当年点滴。从本刊记者现场发回的部分文字实录中你会发现,匠心需要纯真。

胡同,是老北京文化生活中不可或缺的“标志”之一。今天,当人们厌倦了都市生活的车水马龙与行色匆匆,反而回过头去寻访属于胡同那特有的热闹与静谧,除了好奇,或许更多的渴望是想要重温昔日时光,找回某种缺失许久的心理记忆。

接下来我们要看到的,正是几位亲历者讲述的一段关于胡同的往事。上世纪五六十年代,北京市东城区有一所名叫“大雅宝胡同甲2号”的小院。外表看来,它并不特别——平房、面积小、人口多,弥漫着浓郁的生活气息。然而,细数起当年这里的住户,相信没有人不会对这块貌似普通的门牌号顿生崇敬之情:李可染、李苦禅、张仃、董希文、叶浅予、李瑞年、黄永玉、吴冠中……这一个个耳熟能详的名字都对20世纪中国美术的发展有着特殊的意义与影响。人生的喜怒哀乐、得意与失意、勤奋与闲适……“大雅宝胡同甲2号”将众人共同的“为艺术而艺术”的纯真年代永远定格。

记忆中的“甲2号”

张郎郎:它的位置是在东城根,即东城的城墙底下,建国门和朝阳门中间,那条街(前面)叫大雅宝胡同,后面叫小雅宝胡同。后来,大雅宝胡同又跟金鱼胡同连起来变成了现在的金宝街。过去这两个胡同叫大哑巴胡同、小哑巴胡同,民国时期当局要把胡同的名字雅化,所以改成了“大雅宝”、“小雅宝”,听着就有学问了。大雅宝胡同2号是大宅门,我们当年住的那块儿有4个小院连着,估计以前是2号的下属部分,所以叫甲2号。

李燕:甲2号最大的房间充其量不到20平方米,像董希文先生画《开国大典》,画要挪到了院子里才能完全推开。

李小可:大雅宝胡同甲2号前后住过中央美院30多位艺术家,这些人是新中国成立后中国美术各个领域的奠基人,包括中国画、油画、工艺美术、雕塑,甚至理论研究、交流学者。这个小院是由徐悲鸿先生把当时一批既有创造性又有传承的年轻的艺术家聚集到一起,记得黄永玉到这里的时候只有28岁。

纯真年代

张郎郎:为艺术而艺术,他们是真正地热爱画画。只有在那个历史时代,正好他们处在创作的激情年华,又赶上新中国正在找一个位置——怎么把艺术安放在一个什么样的平台,因此这个时候,在这个院子里,每位画家互相交流、互相磨合,他们对艺术的理解有很多重合之处。

李小可:当年大家共同的愿望就是把传统文化和时代连接起来,让其有个新的面貌。新中国建立初期,由于相关人士觉得水墨是为封建社会服务的,就把中国画系取消。虽然我父亲也学过油画、色彩,但是他和张仃等人都认为,水墨是中国文化中最具代表性、最具东方色彩的元素,不应该被取消,于是他们找了个方式,通过写生把他们掌握的水墨的表现和生活连接起来。这样在1954年,他们到南方进行了为期3个月的写生后,在北海公园做了个展览,这在某种程度上让人们认识了中国传统水墨在新的时代有着它特殊的表现,直至后来逐渐推动了它在新中国建立后最初的发展。

李燕:1950年左右,受认为传统大写意不能为新社会服务的思想影响,父亲处于一种半失业状态。苦恼之下,他想起当年曾经和毛主席有过几个月的同窗之谊,于是在别人的劝说下,就写了一丈多长的仿草信反映情况,因为他知道毛主席喜欢怀素的草书。那时候给毛主席写信也就是放在邮筒里寄出去。没过几天,毛主席的秘书田家英来了,说:“你的信毛主席收到了,现在他正忙于恢复革命建设,文化艺术方面的事情还来不及顾及,但是毛主席让我转告你,你的写意画还是要画的,子孙后代还是会需要的。”尽管当时美术界对大写意花鸟画并不重视,但因此我父亲就有了信心。

董一沙:父亲画《开国大典》时只有30来岁,因为他参加开国大典人群活动的时候非常激动,想把这个场面表现出来。他当时有个非常明显的想法,说:“我从一开始就想把它画成和西洋油画不一样的、具有中国灵魂、中国表现形式的新型油画。”也许大家会觉得,《开国大典》有一定政治性色彩。实际上,父亲为了油画中国风,做了很多的尝试。他早前曾不断去西北、西南写生,上世纪60年代后,又不下三次去了西藏,还沿着红军当年的路线去过几十个地方。

白石老人

李小可:这个院子里的艺术家有个共同的特点:不管是从革命老区来的,还是从全国各地来的,都对白石老人有一种敬畏。1957年我父亲要到德国访问写生的前夕,向白石老人告别。见面的时候,白石老人说,可染你停一下,我有东西要送给你。说完,他从柜子里拿出一盒西洋红印泥,价值据说跟黄金相等,我父亲当然不敢收,但白石老人说:可染你还是拿去,有一天老师不在了,你盖图章的时候,会想起老师。他们之间的感情真是情同父子。这也能看出,除了像对亲人一样对待学生,白石老人也希望学生能延续对中国水墨文化的传承。

李燕:当年白石老人轻易不出门,但他去过的地方有一个就是“甲2号”,院子里的孩子都习惯喊他“齐爷爷”。他是性情中人,对有些人掏钱订的画会勉强,但给我们画画都是有感情的。他来院子里,往往会在可染先生的画室里画画。听说他来了,我父母都要过去看看。有件事我印象特别深,我9岁那年,父亲带着我去给92岁的齐爷爷拜年,我高兴极了。去之前父亲给我导演,说:到那儿别多说话,见着齐爷爷就鞠躬说“齐爷爷过年好”,齐爷爷不管给你什么,你都要说“谢谢齐爷爷”,然后倒退三步。到了他家,大家都排着队来拜年,白石老人仙风道骨坐在堂里,一见我喊“齐爷爷过年好”,他马上问我爸:苦禅哪,这个娃是谁的?我父亲回答说:这是我的孩子李燕,您之前见到的是大儿子。齐爷爷就喊我过去,左手揽住我,右手从腰包里掏出1万元(旧币)压岁钱。别小看这些钱,当时在北京可以买25个鸡蛋,或者吃一斤半最贵的对虾。最宝贵的是,他还当场画了幅寓意世事太平的画送给我。这幅画几经周折,“文革”时丢过,后被不知名的好心人送还回来,我一直珍藏。

文化之缘

李燕:当时大雅宝胡同甲2号里的艺术家之间没有门户之见。黄永玉先生是“孩子头”,把我们组织起来搞板报、搞文艺活动,还带着我们出去交流,这个过程对我们儿童时代播下了很了不起的艺术种子。

李小可:在我的印象中,叔叔、伯伯……甲2号里大家互相之间的称呼都像是亲戚,这是文化的缘分。1989年我父亲过世的第二天,黄永玉就写了(纪念文章),实际上他在香港与我父亲有很多年没见了。他的这种反应不是因为我父亲的画值多少钱,而是这么多年,互相之间的这种情感。值得一提的是,这些艺术家的背后还有一批鲜为人知的夫人,其实她们中的很多人在各自的领域都是非常出色的人物。

董一沙:回忆大雅宝精神,并不光是看这些画家创作了多少画,更可贵的是在回忆一段纯真的时光。尤其是中国在经历了几段政治运动之后,现在的人很多品质方面的东西都有所退化,但是回忆起“甲2号”的历史时,大家最感慨的就是这些艺术家虽然都有各自不同的艺术追求,但是互相之间又保持着非常纯洁的关系。像我父亲,在上世纪50年代中国画现实主义题材中是一位得志的画家,但他并没有因此就去冷落其他画家,反而以自己全国政协委员的身份,为其他的画家做了不少呼吁,他认为这是一种责任。他还引荐了刚从法国回来的吴冠中先生到中央美术学院,后来又引荐了黄胄先生从新疆到北京……实际上这些都不属于他的业务范畴,但这是他作为对不同艺术家尊敬、对他们人品与个性的尊敬所做的工作。我觉得这样纯真的东西是应该发扬的。

李小可:我注意到一个问题,当年大雅宝胡同甲2号的艺术家,从来没有一个人说过我的艺术怎么样。上一代艺术家的理想不是个人的,而是长远的、和民族文化发展相连的。我记得董希文先生过世的时候,说过一句话:把我放平。我父亲过世后,母亲在抽屉里看到他写的一张纸条—渔人之子,李白后人;中华庶民,齐黄之徒。因为他曾经说过,如果没有齐白石,没有黄宾虹,没有林风眠,没有身边这些朋友,不可能有他的今天。因此这些艺术家除了艺术独到,还有着他的良知,包括面对人生的良知,以及对身边人的良知。

张郎郎:大家都喜欢齐白石,不光因为他德高望重。比如我爸是现代派,喜欢毕加索,也喜欢齐白石;董(希文)先生画油画的,也喜欢齐白石……真正的艺术到了顶尖的时候是相通的、一致的,好东西就是好东西。当年的这些艺术家,各自从不同的角度往艺术顶尖攀登,他们的携手是精神层次上的。像大雅宝胡同甲2号这样的奇迹,过去没有,以后也不会发生了。现在哪怕二三流的“大师”,都是自己一个孤单的“碉堡”。为什么?他得保住他的名气和位置。大雅宝胡同甲2号,这里面有很多的文化宝藏值得去挖掘,如何把它更加立体地呈现出来,给今天的人们启示—为艺术而艺术,为理想而艺术,而不是为金钱和地位去搞艺术,你也可以这样做。