从曲体结构看中国民间音乐的“形散而神聚”

李春俊

摘要:民间音乐是中国传统音乐的生命之源,在传统音乐文化中一直保持着旺盛的发展生命力,并以“音无定高,拍无定值,谱无定法”的生成规律区别于西方音乐而自成一体。这种规律的形成与中国朴素哲学价值观中的“道法自然”有着密切的关联,从而在音乐中体现出“形散而神聚”普遍特性。本文试以河北瑞村民间音乐会上的部分曲目为例,以乐曲的曲体结构为依托来解读民间音乐“形散而神聚”这一美学意蕴。

关键词:曲体结构 河北瑞村音乐会 形散而神聚 民间音乐

曲体结构展现的是音乐作品的基本框架,是音乐作品内涵发展的直接载体。中华民族地缘辽阔,民族文化、地域文化不尽相同,民间音乐作为展示民间文化的一面镜子,其中蕴含的音乐特质自有独特之处。但即便如此,南北方音乐在曲体结构上依然体现出某些共性特征,结构简单,一段体、二段体及循环变奏体的结构多为民间音乐结构所共用,这种简朴的结构恰是适应民间音乐单旋律线条叙事性强的特点孕育而成。在这种抽象出的具有共性法则的结构建构之外,实则存在千变万化的不同的内部结构机理。

一、河北瑞村音乐会

河北自古就是中原地区的重要组成,属兵家必争之地,自元朝定都北京后,这里又成为京畿要地。因此,河北地域文化为中原文化及中华文明的发端与发展做出了重要贡献,在“燕赵大地”文化中孕育发展起来的民间音乐种属自然较其它地区更加丰富。民间歌曲、吹打乐、说唱音乐、戏曲音乐,以及道教、佛教等音乐在此地都能寻踪觅影,朔本追源。至今天为止,传统音乐中的相声、说书、快板、大鼓、河北吹打等艺术品种无论在农村还是城市仍能看到演出的盛状,究其原因,那就是河北地区的传统音乐文化有着良好的历史基础和群众基础,河北民间音乐会的产生则在凝炼艺人、扩大其地域音乐影响力方面起到重要作用,成为推动河北民间音乐向前发展的主要动力。

河北民间音乐会最早要追溯至元代,由于元代的残酷统治以及以牧代耕的圈地政策,大批农民丧失土地,因此民间艺人自发组织音乐会用于婚、嫁、丧、娶赚取一定的报酬以养家糊口。明清两代,虽然土地政策有所好转,但民间音乐会组织越来越多,最多时期达到数百个,在解放初期仍有一百多个留存,河北民间音乐发展的盛状可见一斑。虽然现代社会转型带来的民间音乐会规模和数量在逐渐萎缩,口传心授的对象也越来越少,但河北民间音乐会中留存下来的古曲依然清晰可辨,河北瑞村音乐会亦然如此。它们有着良好的历史传统,并留下了深刻的历史印迹,这些古乐是中国古乐的代表,在它们曲体结构中延伸出的“形散而神聚”的美学意象依然古色古香。

二、音乐会作品曲体分析

(一)《柳烟黄》曲体分析

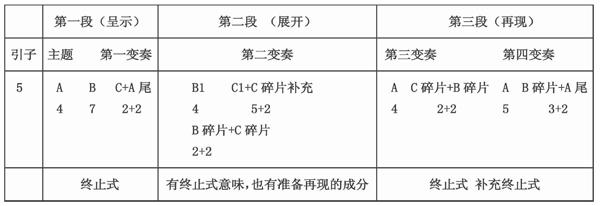

《柳黄烟》整体布局没有段落的概念,但我们依据曲式原则依然可以将其合理划分出来。通过其终止式,我们可以把它看成一个有再现的三段体,而通过其材料,我们又可以把它看成主题与四次变奏,综合来说,这是一首三部性的不严格的变奏曲。

1.从三段体角度看待此曲,可以这样划分:引子一句,第一段三句,第二段三句,第三段是主题上三句再加一句补充。引子五小节,材料来自A句的碎片并将其放大。

第一段总体是ABA的三句类乐段,体现了三部性原则。尽管第三句头部出现了新材料,但其规模达不到乐句的量,而由于其尾部来自A句,我们可以将其看做是A的同尾不同头性的变奏写法;第二段同样是三部性,可以大体上看成BCB,这一段的B句规模变小,C句却扩展的很大,符合三段式中段的展开式写法;第三段整体上符合再现段的条件,第二句即使有C句的成分,但也有B句的影子,由于全曲较长,在其终止之后又补充一次综合性的长句收尾也是合理的。这一段可以看做不太强烈的动力性再现。

2.从变奏曲角度看,又可以这样划分:引子一句,主题两句,之后四个变奏各两句。第一变奏的开端句C+A可以看成A句的同尾不同头变奏。如果我们把C材料看成粘贴性的,那么它粘住A即为A,粘住B即为B。这样理解,有利于我们处理以后的材料。我们看待第二变奏的开端C句就可以把它当成变化的A句,因为第一变奏的开端是C+A。既然从A变奏为C+A是合理的,那么从C+A变奏为C也是合理的。第三变奏的第二句是C+B,同样看成B句的同尾不同头变奏。这样,全曲从引子之后,原来ABABCBACAB材料,我们就可以视为ABABABABAB这样的变奏材料。两种曲式原则穿插其中,又都不是很严格,所以我们的结论是:这是一首三部性的不严格的变奏曲。

(二)《朝天子》曲体分析

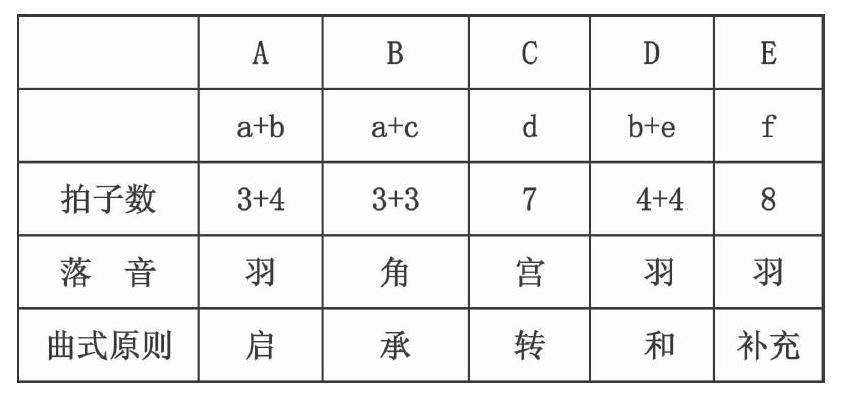

这首曲子属于多句的一段体,准确的说是五句。尽管其中不断出现新材料,反映出原作者力图突破这个一段体,但事与愿违,由于不断出新,反而增加了各句之间的凝聚力,所以始终没有突破。由于原曲板眼的混乱,我们的图示必须精确到拍子,否则以小节计算说明不了结构本身的长短和强弱。

A句由两节构成,第一节是全曲的动机,属于羽宫商三音组,第二节是这个三音组的模进及修饰放大,属于角徵羽三音组。这两节尽管不对称,但动机是统一的,是传统音乐典型的发展手法。

B句与A句形成不对称的平行关系。B句也是两节,第一节同A句,第二节从旋律形态上看属于A句第二节的倒影,落于角音,这一句本来可以使乐曲在此达到乐段的规模,但落音不处于强拍,没有构成乐段终止,因而不具备形成乐段的条件。

C句材料虽然与前两句完全不同,但可以看出与第二句尾部的连接关系。本句开头前四拍运用了商角徵的三音组使得音区降低,再加上节奏密度变疏,所以语气上有所转折。后三拍是前四拍的反向发展,落于宫音。整个看来,C句是全曲音区最低的部分。

D句前四拍完全运用了A句的b材料,这一处理有再现的意味,在此处主要起到了回忆、总结、综合的作用,使乐曲回到类似起点、但高于起点的状态;后四拍在此基础上继续向上发展,达到全曲最高潮。两节都落于主音羽音上,但都处于弱拍位置,所以依然不能形成终止,需要补充。

E句既是D句的补充,也是全曲的高度概括,第一拍来自c材料,第二拍来自a和b的连接处,第三拍和第四拍则是C句的前一半材料,四拍概括了前三句,非常精炼自然。后四小节是整个A句的变化缩小,到了这个时候,由于不断落于主音的势能,乐曲不能不收尾了,所以主音也就是羽音落在了强拍,使全曲有个完满的终止。

本曲各句均不对称,这样就造成了中途不可终止,不可间歇势能,演奏时需要一气呵成,绝对没有中途的停顿。这种手法是西方旋律发展手法中绝对不可想象得到的,形成了形散而神不散的格局,体现了类似于中国太极拳而区别于西方健美操的那种和的精神和虚的意境。

(三)《五声佛》曲体分析

与《朝天子》相似,五声佛的结构也回避了小节计算方式,而是精确到了以拍子为计算单位。各句布局材料如下:

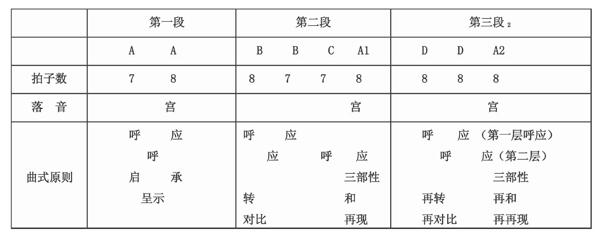

由于全曲中同样的终止式出现过三次,所以把这个曲目划为三段。而这个三段不是曲式学中典型的单三,也绝非是简单的三段并列,而是在三部性原则基础上再次叠加对比与再现的特殊三段体。这种曲式类似于单三五部曲式但再现部没有上升为段落的概念,所以属于混合三段体。其间对西方曲式学的呼应原则、三部性原则和起承转合原则都得到了应用,所以说其结构很是复杂。

第一段很简单,相同的两句由一拍弱起连接起来,不对称之中又体现了对称原则。

第二段共四句,主体是两个重复的B句,从数量和材料上都与第一段做出对比,从量的角度上看,似乎已经达到第二段的规模,但是由于后面出现了破碎的C句和再现句 A1,A1句作为再现却达不到再现段的量,所以这四句合并为第二段。再注意C句,若去掉其若起的两拍,其主体只有5拍,而后三拍是一个长音,所以上是很破碎的了,其材料属于A句的锁片,但又起不了再现的作用,可以看做过渡句,为A1句的再现起铺垫和连接作用。乐曲到此本来就可以完结,因为这个量已经达到曲式学中单二的概念,但由于其旋律没有达到预料的高潮,于是又拼凑出了第三段。

第三段共三句,前两句为重复的新的对比句D,音区上升,使全曲有了新的高潮,最后由A2句再现收尾。

总体上看这首曲子结构不够工整,尤其是第二段第三句的弱起部分意外的拉长了,使得后面的主题句分量不够。另外从调式上讲,偏音清角音没有改变宫角音的地位,所以这首曲子属于加清角的六声宫调式。

三、结构中的“形散而神聚”

一般而言,如西方音乐结构的人为性创造,中国民间音乐从来不缺乏句式规整的结构体征,如北方民歌中的上下两句体结构,南方民歌中的起承转合四句体结构,长江以南的五句子山歌体、联八句等都属于有规律发展的规整结构,古筝中常用的“八板体”结构亦是如此。但这些音乐品种放之灿若星汉的民间音乐中也只能算是沧海一粟,如其说对称、平衡,中庸之道、中和之美是中国哲学的追求,倒不如说在混沌的世界中向中庸的追求这一过程才是中国哲学美的本身,如其说规整结构的“神聚”是中国音乐结构力美学的结果,那么“形散”就是获得这一美学结果的过程体验。

(一)“形散”的表征

1.结构规模

从以上三首作品的分析来看,它们的曲体结构有大有小,较大的如《柳黄烟》,较小的是《朝天子》,位于中间的是《五声佛》。同一地域的民间音乐并不存在统一的结构体征。虽然说河北民间音乐会中的音乐曲牌来源不一,有的来自于宫廷音乐,有的来自于宗教音乐,但在历史年轮的糅合中并没有刻意的将其整齐划一,而仍然展现出“万紫千红总是春”的姿态,这不是历史的偶然,而更多是基于人的结构力审美的历史选择。

2.混合结构

《柳黄烟》和《五声佛》从终止式来看都应归属于三段体结构,但这种三段体又绝非如西方音乐中的三段体那么简单,变奏无处不在,新的音乐材料在乐曲延伸过程中不断衍生和叠加,使结构变的错综复杂而如海市蜃楼。即便看似简单而句式较为明显的《朝天子》结构,实际其乐句亦长短不一。但毋庸置疑,这种混合结构不仅可以成为乐曲发展的源动力,更增加了乐曲内部句法之间的黏着度和柔韧性,是乐曲从量变完成质变的重要手法。

3.内在动力

混合结构中产生的内在动力的基石就是用材料的衍生加大对主题材料的不断冲击和撕裂,强烈的释放出“道生一,一生二,三生万物”的源源不断的发展动力。《五声佛》中第一段由两个相同的乐句呈示,第二段则衍生出B、C两个对比的乐句,第三段又出现新材料D,为了加强对比和进一步展开,B、D自身都重复了一遍,不仅无形中增加了乐曲的结构规模,更强化了对比的力量。《柳黄烟》在第一段中就出现了B、C两个新材料,尔后发展中虽然完整的新材料没有继续涌现,但由B、C分裂而出的碎片不断在第二段、第三段中零散的插入,类似于西方音乐结构的动力化发展模式表露无遗。《朝天子》中则出现了b、c、d、e、f五个新材料不断冲击主题并向高潮发展。三首乐曲中出现的这一共象绝非偶尔,而恰恰体现着“越名教而任自然”的大道无形。

(二)“神聚”的凝练

看似“形散”的结构曲体,而实际上,万变不离其宗的“神聚”一直在乐曲中潜滋暗长、如影蛇形。《朝天子》第一句中的a、b两个材料在随后的乐曲发展中不断的被夹杂在新材料中提及,a材料在第二乐句中对比材料出现前首先涌现,第三乐句在出现较为明显的对比后,第四乐句再次呈现出第一乐句中的b。《柳黄烟》第一段中的A、B两个材料亦如前者在第二、三段中也间或出现,《五声佛》第二、三段的最后同样出现了主题A。简言之,无论乐曲中间产生怎样的剧烈变化,但乐曲的主题总产生出于无声处听惊雷的效果。又如前所述,这三首乐曲的结构中都贯穿着主题开始、主题收束的三部性发展原则,主题元素的不断穿插和最终回归实际从另一种意义上展现出不规则结构之外的结构的稳定性,体现出中国民间音乐“抱元守一”文化的文化特性。

四、结语

河北民间音乐会以其内在的结构张力阐释了中国民间音乐的另一种结构美,彰显了民间音乐结构的韧性和“形散而神聚”的中国文化审美意旨,把“道法自然”乃至大道至简的朴素哲学加以宣扬。这既是传统文化在民间音乐艺术中的浓缩,又是结构力美学对传统哲学的别样解读。

参考文献:

[1]王磊.试论河北民间音乐会的生存与发展[J].大众文艺,2013,(17).

[2]陈旭.论中国民间音乐中乐段的结构特征[D].天津:天津音乐学院,2007年.

[3]金望.音乐结构中的力度[D].上海:上海音乐学院,2005年.