交响组曲《舍赫拉查德》结构与发展手法解析

王婷婷,牛衍敏

1.合肥幼儿师范高等专科学校艺术系,安徽合肥,230011 2.蚌埠学院音乐与舞蹈系,安徽蚌埠,233000

交响组曲《舍赫拉查德》结构与发展手法解析

王婷婷1,牛衍敏2

1.合肥幼儿师范高等专科学校艺术系,安徽合肥,230011 2.蚌埠学院音乐与舞蹈系,安徽蚌埠,233000

交响组曲《舍赫拉查德》是里姆斯基·柯萨科夫以阿拉伯传奇故事《一千零一夜》中的某几个场景为线索而创作的结构奇特的交响乐作品,在作曲手法方面有许多独特的处理。通过对交响组曲《舍赫拉查德》四个乐章的曲式结构和发展手法分析梳理,发现此曲既具有单乐章性,又具有套曲性;用两个主题及其变形贯串多个乐章,是组曲性与回旋性的嫁接而形成的边缘性曲式;连续使用大二度的模进展开手法,暗含有全音音阶结构。

主导动机;主题贯穿;主题变形;全音音阶;边缘曲式

里姆斯基·柯萨科夫(Rimsky-Korsakov,Nikolay,1844-1908)是俄罗斯著名的作曲家,交响乐《舍赫拉查德》是其根据神话故事《一千零一夜》为题材创作的作品,是“一个神话故事的万花筒,一些东方色彩的图案”[1]。里姆斯基·柯萨科夫作为俄罗斯交响乐坛上不可替代的重要人物,当下已有一些学者对其作品进行了研究[2-5],就交响乐《舍赫拉查德》而言,目前学界的研究主要集中于乐曲“持续音的使用”“配器编排”以及“主旋律发展特点”等方面。笔者认为交响乐《舍赫拉查德》是一首无论在曲式上,还是在音乐发展手法上,都是具有鲜明特点的音乐作品。因此,本文将对这部作品独特的曲式结构和发展手法作深入的剖析,进而探讨特殊曲式的现象。

1 第一乐章:情感丰富,充满异国情调

乐曲开始以庄严的慢板表现威严、粗暴且冷酷无情的“苏丹国王”主题(谱例1)。这是此曲的基本主题,除了双簧管、长笛、定音鼓和竖琴等不适宜表现这种气氛的乐器之外,其他所有乐器都参与了这个主题的表达。尤其是大号粗犷的沙沙声,极具威严。随后是木管和弦的调和性,乐曲向下一个主题的过渡。如谱例1:

情感丰富,充满异国情调的“舍赫拉查德”主题(谱例2),以小提琴独奏开始,乐曲仙乐般旋律——美丽而富有神秘感,圣洁而充满睿智。如谱例2:

粗暴的“国王”突然闯入,乐曲发展到本乐章的主部主题——汹涌澎湃的“大海”主题(谱例3)。该主题与“国王”主题相比,稍加变化,在后面加了个下行五度的跳进,再低八度反复一次,另外用中提琴和大提琴一起做了个摇动的背景,象征着大海的动荡不安,就如海浪由远而近、冲上礁石后破碎的那一瞬间的情形。如谱例3:

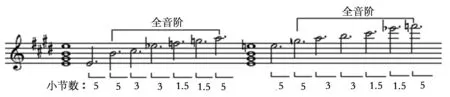

这个主题不断地向上模进发展,其发展模式如谱例4:

谱例4中二分附点音符代表每一个模进序列的第一个音,下方标记的数字是模进序列的长度(小节数)。从中可以看出,随着一次次的上行大二度(或减三度)的移位模进,序列的长度逐渐减少,给人以越来越紧迫的感觉,连续的上行大二度使本就冷酷的主题曲调——下行且含有降Ⅶ级音——更加缺少人情味。由于各音之间的距离相等,失去了相互间的倾向性,而这种倾向性是一种“自然性”的表现,与人的“歌唱性”有一种天然的联系。

主题材料以大二度音程向上连续模进了五次,这是很少见的发展方式,再伴随着一次次结构的缩减,则更为奇特,把无边无际波涛汹涌的大海的气势表现得淋漓尽致。这是本曲的第一个神奇之处。

当上述主题乐句最后一次模进结束时,正好到达C大调的属和弦,它为副部主题——辛巴德的船队的出现——作好铺垫。如谱例5:

圆号奏出“海的动机”,犹如出航的汽笛,柔和而抒情,大提琴演奏出的分解和弦描绘了一个平静的海面,微风拂动、波光荡漾,摇摇晃晃的辛巴德船队迎着朝霞起锚远航……突然长笛奏出轻快的曲调,仿佛辛巴德吹起了口哨,悠然地欣赏着醉人的美景,如谱例6:

这是第二个副部主题,分别由双簧管和单簧管移调重复一次,以小三度下行到达属大调,每次都是先从圆号演奏的“海的动机”开始。

随后是第一乐章的展开部。“舍赫拉查德”主题的变体在独奏小提琴上飘出,除了那飘飘欲仙的东方风味之外,还有一种飞翔的感觉,仿佛一只海鸥在船头嬉戏,随着木管的逐渐加入,气势逐渐壮大,似千万只海鸥在海面上空翱翔,中间还夹杂着“海的主题动机”,音乐逐渐展开,推向高点后,大管、大号一起强力地奏出“苏丹王”主题,紧接着转变为大海,但不在原调上。对苏丹王和大海的回顾把乐曲拉回到了那波澜壮阔的开始场景,在强力的主和弦上,引出主部主题——“大海”的再现。

主部主题再现时,除配器上加了第二小提琴和长笛外,在结尾的五度跳进中加入了展开时的上行分解和弦,仿佛辛巴德和他的船员们正在与汹涌的波涛作斗争。没有反复,便在单簧管独奏和长笛独奏中结束。随后副部主题——“辛巴德船队”再现,配器和调性上都有一种回归的感觉。

第二副部——“飞翔的海欧”仍然由小提琴独奏再现,先是主小调,后回到主大调,情绪也随之高涨,象征着又一轮与海的搏斗。

低音区出现撕裂般的“苏丹王”主题时,再次让人们领略了那残酷不仁的暴君的威严。第一乐章的尾声回到了大海的主题,此时的大海重归平静。在摇晃的背景中,辛巴德的船队消失在金色的余晖之中……

2 第二乐章:小提琴华彩式的自由发挥,扣人心弦

把本乐章和第一乐章联系起来的是独奏小提琴——“舍赫拉查德”主题和声细语的新故事的讲述,小提琴华彩式的自由发挥,讲述着扣人心弦的故事。

随后,大管略带沙哑地奏出了幽默有趣的“卡伦德王子”主题,这是关于三个瞎了左眼的卡伦德王子为求主人让他们住宿,而讲述的各自奇异的经历。如谱例7:

这个曲调开始是悲怆的(谱例7),暗示王子身世之不幸,但又颠来倒去,回转反复,略带幽默,仿佛卡伦德王子的絮絮叨叨、语无伦次。大管之后,双簧管的反复少了许多忧愁,气氛亦更活跃一些,这是第二个王子的故事;当小提琴接过这个主题,再次反复时,主要采用舞蹈性音乐,结尾也更加花梢。至此,三个王子各自讲了一遍自己的故事。随后长笛、双簧和单簧管齐奏这个主题旋律,仿佛三个王子你一言我一语,互不相让,大提琴与双簧的对答是主人与王子的对话,最后由双簧管花腔式乐曲结束了他们有趣的故事。

变了形的“苏丹王”主题动机,阴森而神秘,由长号迅猛地吹出。如谱例8:

就其气氛和节奏来看,这个主题来源于“苏丹王”主题的开始动机,但其半音下行的三连音音型又与“舍赫拉查德”主题的最后几个音相似,因而具有综合性。这是本曲在作曲技法上的另一个奇特之处——既有主题的贯穿发展,发展过程中又将不同的主题揉捏在一起,这种贯穿发展加变形融合的方式,可以说是里姆斯基·柯萨柯夫专为此奇特的故事情节而量身定制的发展手法。

此后便从这个主题开始,逐步发展变化,并不断分解而局部反复,增加了紧张度,仿佛是某个王子在杀机重重情形下的惊险奇遇,险境中王子只能勇猛拼搏才有生机。逐渐推向高潮后突然停下,在弦乐震音的背景中,单簧管奏出了舍赫拉查德主题的变体。那自由、即兴的表演,标志着故事发展到了险象环生、引人入胜的高潮阶段。

当小号再次响起那坚强有力的搏击之声时,下面这个新的曲调由单簧管奏出(谱例9):

它象征着一往无前的勇气,经过多次反复之后,逐渐弱了下来,意味着这场争斗即将归于平静。

独奏的圆号以中等的力度再次奏响了“搏击”主题,这是第二次冲击,比前一次更加壮阔,更加浩大。乐曲一步步向前推进,仿佛是步步为营式的“堡垒战”法,再一次推向高潮后,大管奏起了第一次平静下来时单簧管的曲折回转的曲调,以后在各乐器中游走,疾飞盘旋,更添神奇色彩。

“卡伦德王子”主题再现时由小提琴加上木管完成,已不像呈示时的那么单薄,然后加入变奏,把旋律交给中提琴等中、低音乐器,逐渐推上一个小高潮后,又一次展开发展。主题在各乐器声部中游动,长笛上的“卡伦德王子”主题已变得宁静平和,超凡脱俗了。之后,圆号的重复表现一种沉思,小提琴最终幸福地收场,此乐章告罄。

3 第三乐章:蜿蜒曲折的开场曲,优美抒情

这是关于“像满圆的月儿一般”天生的一对美人儿——小王子戛梅绿和小公主白都伦的爱情故事。蜿蜒曲折的开场曲,优美抒情,充满甜蜜,暗示王子与公主的浪漫情调,谱例10:

当这个主题结束时,单簧管自下而上又急速滑下地补充、润色,奇妙动人。之后,双簧管与独奏大提琴富有表情地重复上述主题,并移到属调。那似流水、似春风、似流星的单簧管的华丽走句,仍然夹杂在主题乐句之间,继续地进行着,并不断移调发展,直到推出此乐章的副部主题。如谱例11:

这是一个充满青春气息的、激情萌动的、极富东方魔力的主题,这正是里姆斯基·柯萨柯夫丰富经历的折射。仿佛美丽公主与白马王子一起踏着具有魔力的小鼓点,载歌载舞,由远而近,飘摇至前。这个主题由长笛和单簧管反复了一次,铃鼓与三角铁等打击乐器突出了此主题的舞蹈性。随后展开,由小提琴移调重复副部,力度控制在“PP”以下,强调轻盈悠远,仿佛蒙上神秘面纱的公主具有不可企及的“距离美”。

主部主题再现时仍是从“PP”开始,柔美而富有歌唱性,华彩的如风走句穿插装点,突然“舍赫拉查德”主题奏响,仿佛“画外音”如一阵清风飘过之后,圆号悠扬地奏起主部主题(但略有变化)。随后是热情的副部主题的再现,虽然力度弱,但由于是乐队全奏,而显示了丰满的音响,仿佛王子和公主与他们的臣民们共舞同乐的情景,并逐渐加强力度,增加和声张力,推向高潮后渐渐放松,结束了此乐章。

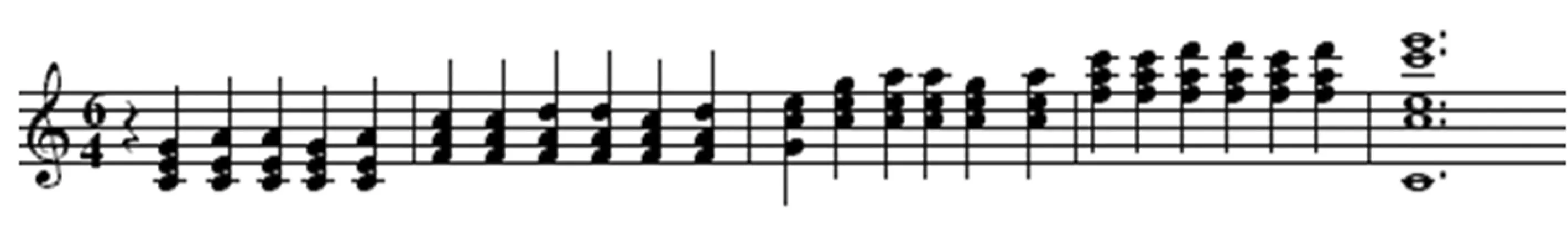

4 第四乐章:巴格达的狂欢节,极具动感

这是前三个乐章的总结,也是整个故事的结局。与第一乐章相呼应,仍以“国王”主题开始,“舍赫拉查德”主题亦随后跟进,恰似国王与舍赫拉查德之间的一问一答。“国王”主题的变奏发展,颤音的抖动刻画了国王急于知道故事下一步的焦急心态。“舍赫拉查德”主题的讲述也到了高潮,加上小提琴的双音和跳弓技巧之华彩,仿佛舍赫拉查德正神采飞扬地讲述着他的故事。

在上述铺垫之后,本乐章的第一主题——“巴格达节日的狂欢”主题在独奏长笛上鸣响。

谱例12:

这是一个极具动感的舞蹈性主题,三连音的旋律节奏被纳入到二拍的节拍中,加上迂回曲折的旋律线,共同塑造了一个富有生气的集体狂欢的景象。随着力度的不断增强,配器织体渐渐加厚,气氛越来越热烈。在变为三拍之后,歌唱性的、类似第三乐章副部主题(谱例12)的新主题出现,虽也是舞蹈性的,但更多地富有抒情意味,力度也较和缓。之后又夹杂着“舍赫拉查德”主题的变形发展,并推出真正的第三乐章的副部——“白都伦公主与戛梅绿王子舞蹈”主题作为此乐章的副部。“舍赫拉查德”主题再一次登场,且分别在木管中游走,渐渐推向高潮后,由长笛和双簧奏出本乐章主部主题的开始动机,并多次反复,进而发展为“舍赫拉查德”主题。这样,又像狂欢节,又像舍赫拉查德,又像王子与公主,舞曲显得越来越狂乱。

突然长号(继而是圆号)奏出了第二乐章中的“搏击”主题(谱例9),仿佛海面上掀起了狂风巨浪,辛巴德又开始与惊涛骇浪进行新一轮搏斗。但“镜头”一闪,又回到了巴格达的狂欢节上,开始再现本乐章第一主题,显然更加热闹,把音乐又一次推向高潮。这之后又一次出现第三乐章中“王子与公主跳舞”的主题。

随着打击乐的加入,“搏击”主题在长号上断续地响起,残破不全。当在高音区由木管奏响这一英雄般的主题时,辛巴德的船又开始了新的征程。在竖琴的华彩与第一乐章中上行分解的“海浪”相结合的背景上,第一乐章的“大海”主题表现了辛巴德的船队遇上了凶险,并与风险进行搏斗。这是最惊心动魄的一场大战,风高浪急中的辛巴达凶多吉少。此时是此乐章的最高潮,也是全曲的最高潮。随着那一声巨响,小提琴急速下滑,形象地表现了触礁的船迅速下沉的情景,乐曲陷入沉寂的挽歌之中。这种大力度的对比、强烈的反差,极具戏剧性,是乐曲高潮的另一种表达方式。然而,飘飘摇摇的“船队”主题又一次奏响,象征着辛巴德又顽强地生存了下来,且又继续航行。随后总结全曲,音乐进入尾声。这时“苏丹王”主题已毫无暴戾之气,反而温柔可爱,《一千零一夜》的故事终于有了完满的结局。

5 结 语

通过对交响乐《舍赫拉查德》的分析,可见,里姆斯基·柯萨柯夫在对这部作品采用的特殊作曲手法主要表现在三个方面:其一,用连续的大二度上行移位发展主题,使其具有全音阶性质。其二,各乐章在曲式结构上都具有一定的独立性。其三,将所有乐章的主题进行大汇聚,将乐曲推向戏剧性冲突的最高潮,使得乐曲既有叙事性又有戏剧性;在整体的曲式结构上,直观表现为组曲性,也体现了一定奏鸣套曲性,同时,由于贯穿的主题(虽然有变形)而形成的回旋性,表现出一种曲式结构上的多重边缘性。

综上所述,里姆斯基·柯萨柯夫运用交响组曲的特殊曲式结构形式,以诸多戏剧性的神奇发展手法,“叙述”了一部神奇的故事。他的这种音乐创作手法为作曲家们带来了更多新的创作思路——不拘泥于固定的曲式结构,根据音乐发展的需要,多元化的曲式结合往往更能彰显音乐作品的魅力。

[1]钱亦平.瑰丽的音乐旋律:《天方夜谭》组曲[J].音乐爱好者,1980(3):14-15

[2]李刚.里姆斯基·科萨科夫交响组曲《舍赫拉查德》的管弦乐持续音技法[J].黄钟,2003(3):21-23

[3]梁宝忠.里姆斯基·科萨科夫交响组曲《舍赫拉查德》的配器技术分析[J].艺术探索,2007(6):17-19

[4]王涛.交响组曲《舍赫拉查德》主题旋律分析[J].歌海,2008(3):29-30

[5]李南.神秘·浪漫现实·梦境:赏析交响组曲《舍赫拉查德》第三乐章[J].音乐论坛,2015(14):26-27

[6]杨儒怀.音乐的分析与创作[M].北京:人民音乐出版社,1995:69

[7]王旭青.言说的艺术:音乐叙事理论导论[M].北京:人民音乐出版社,2013:55

[8]杨民望.世界名曲欣赏[M].上海:上海文艺出版社,1984:110

[9]杨立青.管弦乐配器教程[M].上海:上海音乐出版社,2012:154

(责任编辑:胡永近)

10.3969/j.issn.1673-2006.2016.06.023

2016-01-28

王婷婷(1983-),女,山东日照人,硕士,讲师,主要研究方向:作曲理论与教学研究。

J604

A

1673-2006(2016)06-0085-04