人力资本溢价、学历结构与劳动收入份额*

余玲铮 魏下海 王临风

人力资本溢价、学历结构与劳动收入份额*

余玲铮魏下海王临风

[摘要]利用第一次经济普查的工业企业数据,基于人力资本视角实证考察雇员学历结构对企业劳动收入份额的影响,研究发现,低学历(初中及以下)雇员比例越高的企业,劳动收入份额越高,高学历雇员比例越高的企业,其劳动收入份额反而越低。通过工资—生产率差距分解发现,低学历雇员通常是以牺牲企业生产率为代价来换取更高的劳动收入份额,较高学历者则通过人力资本溢价促使生产率相对于工资有更大幅度增长。因而,随着教育扩张,人力资本溢价能够对功能性要素收入分配产生重要影响。

[关键词]学历结构劳动收入份额人力资本溢价

*本文系国家社会科学基金项目(13CRK025)、广东省哲学社会科学“十二五”规划项目(GD12YYJ05)、广东省自然科学基金(2015A030313386)、广东省普通高校人文社科重大项目(2014WZDXM014)、国家自然科学基金项目(71473089)的阶段性成果。

一、引言

自20世纪90年代中期以来,我国国民收入中的劳动份额持续下降并保持较低水平,以工资为生的广大劳动者不能平等地分享经济增长果实。这不仅抑制了我国有效需求扩张,影响经济持续增长,也加剧了社会不平等程度,成为收入分配格局失衡的重要肇因。在新发展阶段,如何在“做大蛋糕”(效率)的同时“分好蛋糕”(公平),共享经济发展成果,既牵涉全体公民福祉,又关乎社会稳定和健康发展。关于中国劳动收入份额议题,近年来有众多文献从不同角度探索其变动成因,包括经济发展的阶段性、产业变迁、贸易全球化、技术进步、劳动关系转型等。[1][2][3][4][5][6][7][8]本文旨在探讨企业雇员人力资本与学历结构对于企业劳动收入份额的影响,目前国内鲜有文献关注于此。事实上,从企业雇员角度探索教育因素对于分配格局的影响,无疑是重要的。几乎所有关乎宏观分配都落脚于企业层面,劳资谈判过程以及议价结果很大程度取决于雇员人力资本。此外,在经济社会转型时期,分析雇员学历结构对于宏观的经济政策和劳动力市场政策具有重要启示,比如何种教育(是高等教育还是中等教育)真正发挥了在要素收入分配的积极作用?教育扩张对于劳动力市场的分配格局会产生哪些深刻影响。

为了更直接理解劳动收入份额变动成因,我们参考Dong and Zhang(2009)[9]等文献的做法,对劳动收入份额进行公式分解:LS=平均工资×员工规模/工业增加值=平均工资/劳动生产率。LS是劳动收入份额,对上式两边同时取自然对数,有:ln(LS)=ln(平均工资)-ln(劳动生产率)。进一步可以得到:Δln(LS)=Δln(平均工资)-Δln(劳动生产率)。因而,劳动收入份额的变化率可表示为工资变化率及企业劳动生产率变化率之差,即工资—生产率差距(wage-productivity gap)。如果工资增长幅度不及生产率增长幅度,劳动收入份额下降,反之亦然。遵循这一思路,关于人力资本和学历结构对劳动收入份额的影响可从两支文献展开阐述。

首先,企业雇员通过人力资本改变获取工资的能力,进而影响工资在分配中所占比重。众所周知,人力资本是以人为载体、后天习得的具有经济价值的知识技能等质量因素的综合。因而人力资本具备生产能力,是社会物质生产的基本要素,自然也就成为个人获取收入的基本手段(譬如通过接受更高层次的教育)。马歇尔曾断言:“在所有类型的资本中,人力资本投资是最为有价值的”。在现代经济条件下,人力资本与个人收入之间的因果关系变得愈来愈重要(李建民,1999)。[10]确有众多证据表明,人力资本水平越高(通常以教育水平度量),获取工资收入越高。比如,Krueger(1999)将劳动者报酬区分为原始劳动(Raw Labor)报酬以及人力资本报酬,并发现后者明显高于前者,表现出明显的人力资本溢价。[11]不仅如此,具有更高人力资本水平的员工,通常具有较强的谈判能力,自然会在企业的利益分享中得到更多。比如,Munch et al.(2008)研究发现,企业通过使用更多高技能员工来完成生产工艺改进,能够在激烈的市场竞争胜出,企业通过利益分享机制扩散到雇员薪酬上,即企业高学历雇员占比越高,企业的工资水平越高。[12]事实上,按照人力资本理论观点,人力资本(教育)对工资的正面影响,亦可从“补偿效应”和“信号机制”得到部分解释。

其次,人力资本具有效率功能,进而影响劳动者的利益分享。在生产过程中,人力资本的效率功能主要依仗两个途径实现:一是提升人力资本载体(自身)的生产效率,即通过提高一个人接受与理解信息的能力,从而更有效率地完成某项工作,尤其在一个技术变革的动态经济里,劳动者的受教育程度越高,其所带来的生产率提升速度就越快;二是通过人力资本正外部性提高其他生产要素的生产效率(李建民,1999),[13]确实,不断提高的社会人力资本回报表明个体在进行人力资本投资时会对经济中其他要素(个体)具有正的外溢效应(Acemoglu,1996)。[14]进一步地,Romer(1990)研究表明,人力资本决定一国的技术创新能力,会对生产率产生直接影响,[15]由于一国宏观经济是由无数个微观企业(包括企业内的个人)构成,因此人力资本势必会作用于企业劳动生产率。大量经验文献证实了这一点,比如Black and Lynch(1996)使用美国EQW-NES数据表明,企业员工的平均受教育水平对企业生产率提升具有显著正向影响。[16]Haltiwanger et al.(2007)以个人层面员工数据加总出企业层面的员工年龄与学历结构,实证发现,教育水平越高的企业生产率也越高。[17]无独有偶,Fernando et al.(2005)利用英国企业层面的劳动生产率数据集ABI及企业层面员工教育水平数据集ESS研究发现,高学历员工所占比例越高,企业劳动生产率与平均工资水平也越高,而低学历员工的较高占比则会损害企业生产率,只是这种影响略不显著。[18]

由上可知,人力资本与要素收入分配格局之间存在复杂内在关系,包括学历结构、教育补偿效应、教育信号机制、人力资本溢出效应等。本文旨在从严谨的经验分析得到一些重要发现,以补充关于中国劳动收入份额变动的成因解释。

二、数据与模型

(一)数据说明及描述

本文基础数据来自我国第一次全国经济普查(2004),研究对象为规模以上工业企业。在进行实证分析之前,首先对部分变量极端值采用winsorize1%处理,剔除核心变量异常观测(如工资福利为负、资本额为负以及样本缺失等),最后得到共计85496个初始观测点。

关于劳动收入份额指标的测算,我们参照白重恩等(2008)[19]“要素增加值法”进行核算。具体计算公式为:劳动收入份额(LS,Labor Share)=(主营业务应付工资+主营业务应付福利)/(主营业务收入-主营业务成本+本年折旧+主营业务应付工资总额+主营业务应付福利费)。进一步地,将上式分子与分母同时除以员工数量后,劳动收入份额即表示为企业平均工资与劳动生产率之比,从而用于分析学历结构的工资效应和生产率效应。

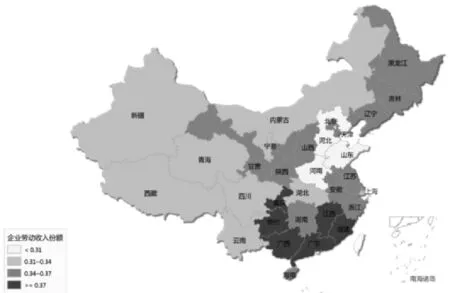

由企业劳动收入份额的测算结果可知,全国平均值为35.1%,中位数为31%,明显低于发达国家和地区平均水平,比如美国约为62.2%,日本约为52.4%,韩国约为54.5%,欧洲各国几乎都在60%以上。此外,由于中国幅员辽阔,各地区发展悬殊,①胡鞍钢(2001)将这种十分悬殊的地区差异形象地比喻为“一个中国、四个世界”。以及民生政策的区域特征,劳动收入份额表现出鲜明地区差异,图1直观地反映这一点:企业劳动收入份额在地理分布上基本呈现东—中—西“梯次逐降”趋势。劳动收入份额存在明显的行业差异(见表1),这反映了各种要素投入密集的差异(包括劳动、资本和自然资源等),也体现了身处于不同行业的雇员议价能力和市场竞争力的差异性。

(二)估计模型和控制变量

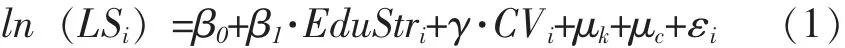

本文旨在从人力资本视角考察雇员学历结构对企业劳动收入份额的影响,我们建立如下对数线性估计模型:

图1 分地区企业劳动收入份额

表1 分行业企业劳动收入份额

其中,ln(LS)因变量是劳动收入份额,取自然对数。为了后文分析之便,我们结合劳动收入份额分解公式,分别以平均工资和劳动生产率为因变量。EduStr是雇员学历结构,以各种学历水平占比来表示,包括初中及以下学历员工占比(JEMP)、高中学历员工占比(HEMP)、大专学历员工占比(CEMP)、大学本科及以上学历占比(UEMP)。不同学历水平反映了企业人力资本构成的异质性。μk与μc分别代表行业和城市固定效应,正如前文所述,企业劳动收入份额存在鲜明的地理和行业差异,因而必须加以控制。ε是随机扰动项,CV是企业层面的控制变量向量,包括如下变量:(1)企业基本特征:企业的雇佣规模(EMPS)与企业年龄(AGE)。前者为企业雇员总数,取自然对数;后者计算方法为用2004减去企业注册年份,同时加入企业年龄平方项(AGESQ),考察企业劳动收入份额是否存在非线性的生命周期规律。(2)企业技术特征:资本—产出比(KY)、无形资产人均占有率(WX)。其中,资本—产出比采用企业固定资产净值与工业增加值①工业增加值用主营业务收入-主营业务成本+本年折旧+主营业务应付工资总额+主营业务应付福利费总额的方式来衡量。的比值度量,取自然对数。根据Bentolina et al.(2003)理论观点,当资本与劳动替代弹性大于1时,资本产出比的估计系数为负,反之为正。[20]企业无形资产人均占有率采用企业无形资产与总雇员人数比值的自然对数,这一指标近似刻画企业创新能力。(3)市场影响(AD),采用企业是否有广告投入来表示,为二值虚拟变量。

由主要变量的统计信息和相关系数矩阵(节省,备索),可知核心变量存在一定变异性,满足实证分析所需。初步发现,初中及以下学历员工占比越高,企业劳动收入份额越高,其他学历水平员工比例越高,企业劳动收入份额反而越低。进一步地,初中及以下学历员工占比与平均工资和劳动生产率均呈负相关,而高中及以上学历员工占比与平均工资和劳动生产率均正相关,这种相关性达到1%显著水平。此外,由方差膨胀因子VIF检验可知,最高值不超过1.2,远低于临界值10,所以不必担心存在严重的多重共线性问题。

三、实证结果与讨论

(一)学历结构对劳动收入份额的影响

表2 基本估计结果(被解释变量:Ln(LS))

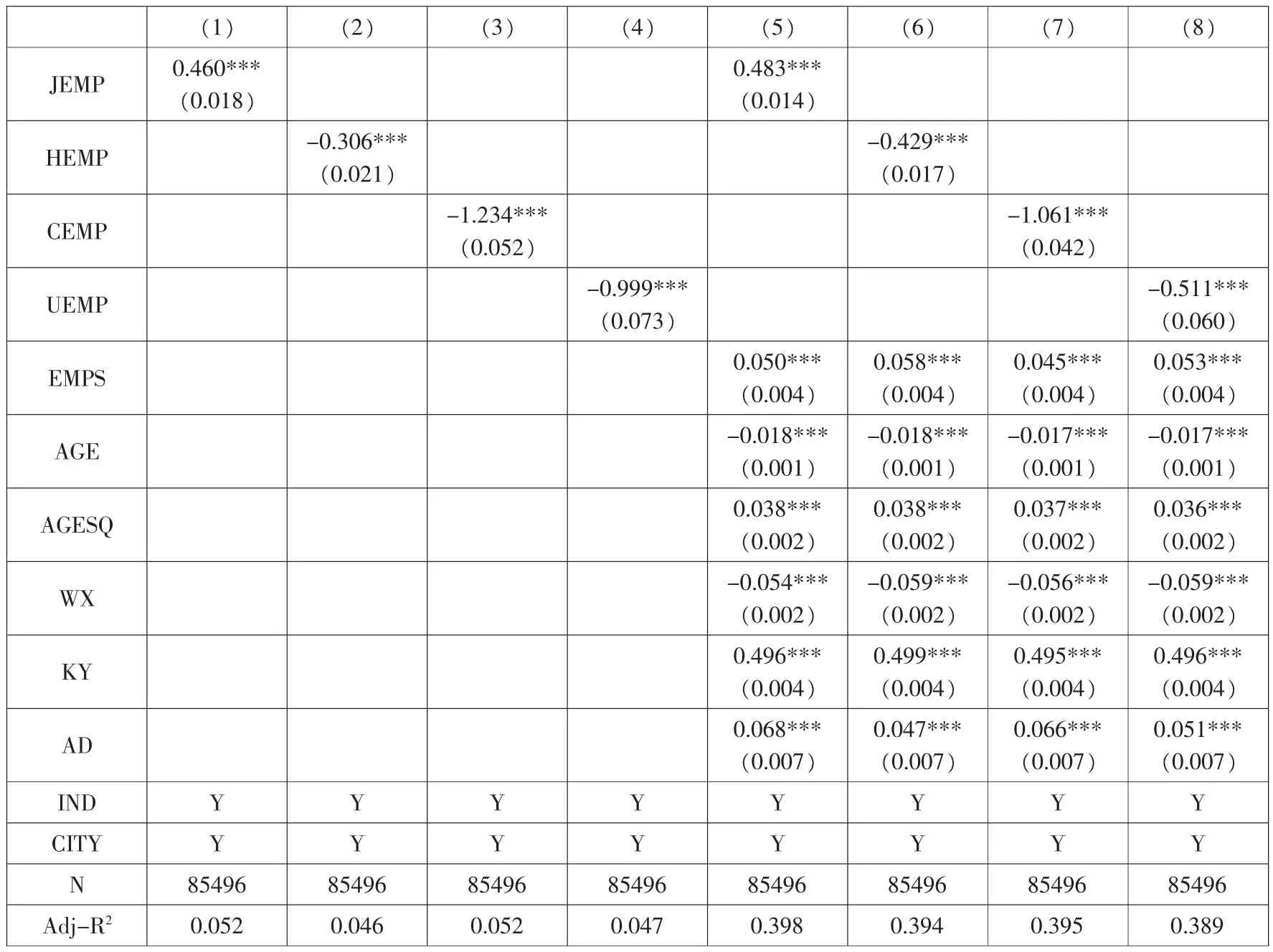

表2报告了回归方程的基本估计结果,采用了考虑异方差稳健标准误的OLS估计方法。所有估计均控制行业和地区效应,其中,(1)、(2)、(3)、(4)列是不加入任何控制变量下的估计结果,(5)、(6)、(7)、(8)列加入企业基本特征、企业技术特征以及企业市场影响等控制变量。

可以发现,初中及以下学历员工占比的估计系数始终为正,而高中及以上学历员工占比的估计系数始终为负,且均在1%显著性水平上显著。这表明初中及以下学历员工占比越高,企业劳动收入份额越高,而高中及以上学历(包括高中、大专、大学及以上)员工占比越高,企业劳动收入份额反而越低。

其他控制变量的估计符号大致符合多数文献的发现,其中,企业雇佣规模(EMPS)越大,企业劳动收入份额越高,这与魏下海等(2013)[21]的发现一致。企业成立时间(AGE)的估计系数为负,但是其二次项(AGESQ)估计系数为正,说明劳动收入份额变动存在“正U”型生命周期规律。企业无形资产人均占有(WX)越高,企业劳动收入份额越低,反映了技术创新企业中,雇员分享的比例更低。资本产出比(KY)越高的企业劳动收入份额也越高,这表明资本与劳动替代弹性小于1,与周明海等(2010)[22]的结论一致。企业的市场影响(AD)能为企业的劳动收入份额带来显著的正向影响,魏下海等(2013)[23]的研究也表明,企业投入广告产生的市场影响有益于员工利益分享比例的提升。

(二)学历结构的工资效应和生产率效应

为何学历越高反而分享比例更低呢?低学历者是否以牺牲企业生产率为代价换取更大比例的利益分享?我们可通过学历结构的工资效应和生产率效应以进一步探讨,估计模型如下:

其中,W和LP分别表示平均工资和劳动生产率,式(2)、(3)使用解释变量与式(1)完全相同。通过比较估计系数和大小,有助于理解学历结构与企业内部分配的关系。

表3 学历结构的工资效应和生产率效应估计结果

表3中,(1)-(4)列是工资效应估计结果,(5)-(8)列是生产率效应估计结果。可知,低学历员工比例对工资和生产率的影响系数均显著为负,前者影响系数为-0.478,后者影响系数为-0.961,显然生产率的负向影响更大,这就导致企业劳动收入份额不降反升。显然,低学历者获得更高的利益分配是以牺牲生产率为代价,即陷入Lose-Lose局面。高中及以上学历员工比例的工资效应和生产率效应均显著为正,具体地,高中学历的工资效应系数为0.147,生产率效应系数为0.576;大专学历的工资效应系数为1.356,生产率效应系数为2.418;大学及以上学历的工资效应系数为2.259,生产率效应系数为2.770。对比可知,高学历劳动者生产率效应明显大于工资效应,其结果使得劳动收入份额下降了。这些结果表明,接受更高水平教育不仅提升了劳动者人力资本回报,而且在一个互赢关系中,促进了企业生产率的大幅度增长。

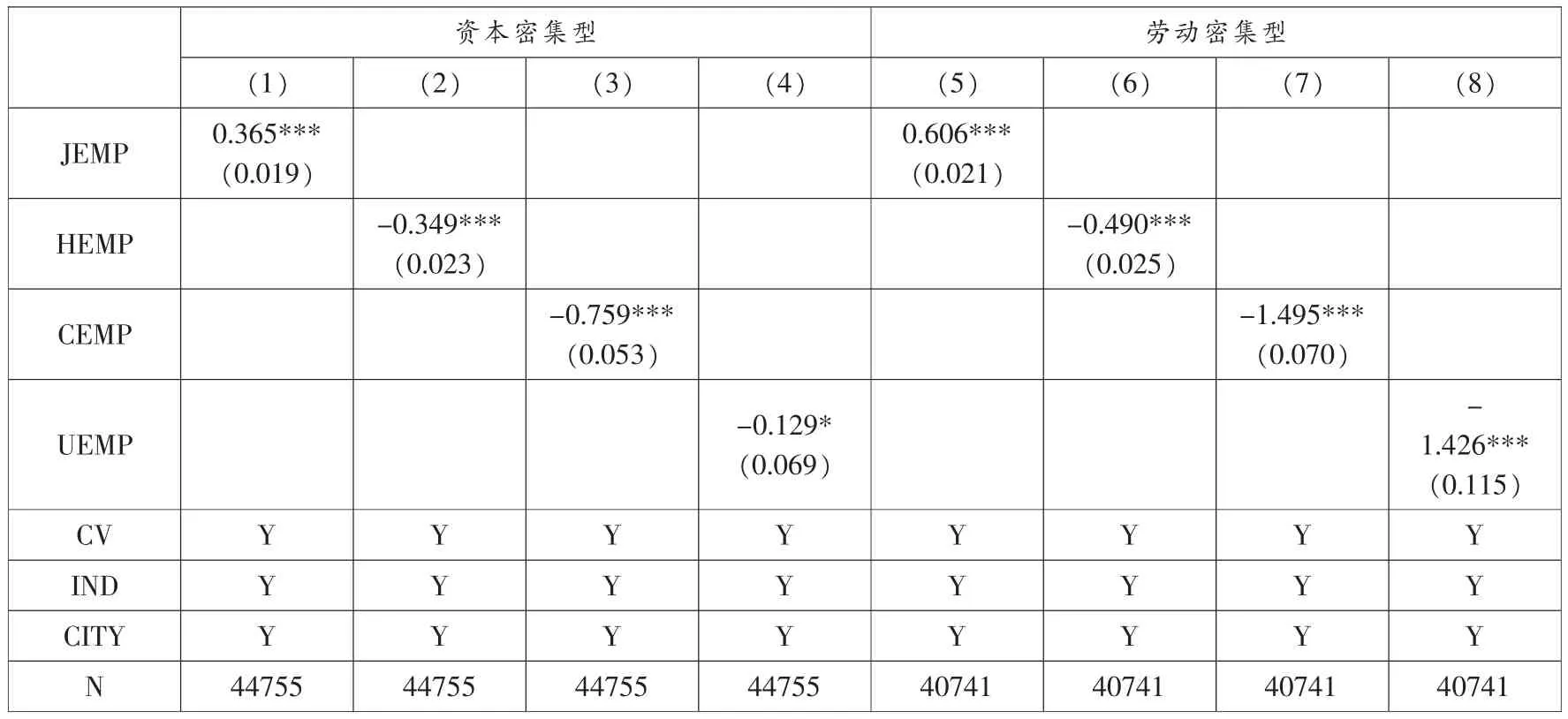

四、进一步讨论:不同要素密集型的影响

考虑到不同要素密集型企业在生产技术和要素组合方面的差异,以及不同学历雇员的分布特征,有必要对分子样本进行考察,从而检验学历结构影响的异质性。参考王德文(2004)做法,将全体企业划分为两大类:劳动密集型和资本密集型。[24]对于注明为“既可以是劳动密集型产业,也可以是资本密集型产业”的产业统一做如下处理:首先计算该产业资本集约度(K/L)中位数,然后将该产业中资本集约度低于中位数的企业定义为劳动密集型企业,将资本集约度高于中位数的企业定义为资本密集型企业。表4报告了资本密集型和劳动密集型企业的员工学历结构情况。相比于劳动密集型企业,资本密集型企业在高中以上,尤其是大专以上学历较具优势。或许,雇员学历结构异质性以及人力资本溢价差异会导致企业内部收入分配存在系统性差异。

表5和表6提供了直接且确凿的证据。表4汇报了以劳动收入份额为被解释变量的回归结果,从纵向来看,在不同要素密集型企业中,学历结构的影响方向与全样本大致相同。从表格横向来看,学历结构对资本密集型企业劳动收入份额的影响均弱于劳动密集型企业,并且,这种差异在高学历员工中被显著放大了。

表4不同要素密集型企业员工学历结构(单位:%)

表5 不同要素密集型企业影响的差异(被解释变量:Ln(LS))

进一步分解为工资效应和生产率效应,可以发现,学历结构对资本密集型企业平均工资的影响明显强于对劳动密集型企业平均工资的影响,而对生产率的影响则恰恰相反。根据劳动经济学中有效讨价还价模型,劳动者的讨价还价能力决定了其在最终利润中所能分配到的比率。从理论上讲,如果雇员对于企业贡献越大,其工资谈判能力就越强。Clark(1991)和Doiron(1992)研究发现较高的资本密集度弱化资本议价能力,从而改变雇员讨价还价能力,尤其增强了高学历者雇员的工资回报。[25][26]这一定程度上解释了资本密集型企业工资效应为何更大。总之,在不同要素密集型行业,雇员学历结构对企业劳动收入份额影响存在鲜明差异。

表6 不同要素密集型企业的工资效应和生产率效应

五、结论

过去近20年,我国初次分配中劳动收入份额不断下降,深刻影响中国经济社会的健康发展。本文利用第一次经济普查数据,从微观企业层面考察中国劳动企业劳动收入份额,重点考察雇员学历结构和人力资本溢价的影响。研究发现,低学历员工占比越高的企业劳动收入份额越高,而高学历员工占比越高的企业其劳动收入份额反而越低。虽然初中及以下学历水平员工比例的提升能够改善企业劳动收入份额,但却是以牺牲劳资双方的利益为代价;高中及以上学历员工比例对劳动收入份额的负向影响,是因为较高学历者通过人力资本溢价促使生产率相对于工资有更大幅度增长。进一步地,在不同要素密集型行业,雇员学历结构对企业劳动收入份额影响存在鲜明差异。

本文研究不仅深化了对当前我国企业内部的要素收入分配问题的理解,而且能够为我国教育扩张及其在劳动力市场影响提供重要的经验证据。不仅如此,在宏观层面亦能开启一些公共政策涵义,这对于理解中国发展的特征事实尤为重要。在中国,新常态下的经济发展要求从投资驱动转向全要素生产率驱动,而全要素生产率驱动则需以“人力资本”为本,尤其在劳动力短缺和“后人口红利期”(蔡昉,2013)。[27]伴随着初等教育普及,高等教育迅速扩张,人力资本的生产率效应得以充分发挥,最终促使劳动者在更大的比例地分享增长果实。

[参考文献]

[1]白重恩、钱震杰:《国民收入的要素分配:统计数据背后的故事》,《经济研究》2009年第3期。

[2]白重恩、钱震杰:《劳动收入份额决定因素:来自中国省际面板数据的证据》,《世界经济》2010年第12期。

[3]罗长远、张军:《劳动收入占比下降的经济学解释——基于中国省级面板数据的分析》,《管理世界》2009年第5期。

[4]罗长远、张军:《经济发展中的劳动收入占比:基于中国产业数据的实证研究》,《中国社会科学》2009年第4期。

[5]邵敏、黄玖立:《外资与我国劳动收入占比——基于工业行业的经验研究》,《经济学(季刊)》2010年第4期。

[6]张莉、李捷瑜、徐现祥:《国际贸易、偏向型技术进步与要素收入分配》,《经济学(季刊)》2012年第2期。

[7]孙文杰:《中国劳动报酬份额的演变趋势及其原因——基于最终需求和技术效率的视角》,《经济研究》2012年第5期。

[8][21][23]魏下海、董志强、黄玖立:《工会是否改善劳动收入份额?——理论分析与来自中国民营企业的经验证据》,《经济研究》2013年第8期。

[9]X.Dong, L.Zhang,“Economic Transition and Gender Differentials in Wages and Productivity: Evidence from Chinese manufacturing Enterprises”,Journal of Development Economics, vol.88, no.1, 2009, pp.144-156.

[10][13]李建民:《人力资本通论》,上海:上海三联书店,1999年,第64-65页。

[11]Alan Krueger,“Measuring Labor’s Share”,The American Economic Review, Papers and Proceedings, vol.89, no.2, 1999, pp.45-51.

[12]J.R.Munch, J.R.Skaksen,“Human Capital and Wages in Exporting Firms”,Journal of International Economics, vol.75, no.2, 2008, pp.363-372.

[14]D.Acemoglu,“A Microfoundation for Social Increasing Returns in Human Capital Accumulation”,The Quarterly Journal of Economics, vol.111, no.3, 1996, pp.779-804.

[15]P.M.Romer,“Endogenous Technological Change”,Journal of Political Economy, vol.98, no.5, 1990, pp.S71-102.

[16]S.E.Black, L.M.Lynch,“Human-capital Investments and Productivity”,The American Economic Review, Papers and Proceedings, vol.86, no.2, 1996, pp.263-267.

[17]J.C.Haltiwanger, J.I.Lane and J.R.Spletzer,“Wages, Productivity, and the Dynamic Interaction of Businesses and Workers”,Labour Economics, vol.14, no.3, 2007, pp.575-602.

[18]G.R.Fernando, H.Jonathan,“Skills, Workforce Characteristics and Frim-Level Productivity: Evidence from Matched ABI/Employer Skills Survey”,IZA Discussion Paper, No.1542, 2005.

[19]白重恩、钱震杰、武康平:《中国工业部门要素分配份额决定因素研究》,《经济研究》2008年第8期。

[20]S.Bentolila, G.Saint-Paul,“Explaining Movements in the Labor Share”,The B.E.Journal of Macroeconomics, vol.3, no.1, 2003, pp.1-31.

[22]周明海、肖文、姚先国:《企业异质性、所有制结构与劳动收入份额》,《管理世界》2010年第10期。

[24]王德文、王美艳、陈兰:《中国工业的结构调整、效率与劳动配置》,《经济研究》2004年第4期。

[25]S.J.Clark,“Inventory Accumulation, Wages and Employment”,Economic Journal, vol.101, no.405, 1991, pp.230-238.

[26]D.J.Doiron,“Bargaining Power and Wage-Employment Contracts in a Unionized Industry”,International Economic Review, vol.33, no.3, 1992, pp.583-606.

[27]蔡昉:《怎样认识中国经济的发展——另类却有用的分析框架》,《贵州财经学院学报》2013年第1期。

责任编辑:张超

作者简介余玲铮,广州大学经济与统计学院讲师;魏下海,华南师范大学华南市场经济研究中心副教授、博士生导师,经济研究所所长;王临风,华南师范大学经济与管理学院硕士研究生(广东广州,510006)。

〔中图分类号〕C971

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1000-7326(2016)01-0101-08