对大批量地震伤员实施心理危机干预护理的有效措施

刘 霜,张思会,王 梅,张亚清 (四川省绵阳市中心医院,四川绵阳621000)

对大批量地震伤员实施心理危机干预护理的有效措施

刘 霜,张思会,王 梅,张亚清 (四川省绵阳市中心医院,四川绵阳621000)

【摘 要】目的:探究心理危机干预对大批地震伤员实施的效果.方法:选取四川省绵阳市中心医院2008年收治的324例地震伤员进行研究,按随机数字表法分为对照组(n=162)和研究组(n=162),其中对照组伤员以传统的措施进行护理,研究组伤员在对照组伤员的护理基础上行心理危机干预,探讨两组伤员心理及治疗依从性.结果:心理危机干预后研究组伤员总依从性81%显著优于对照组58%,差异有统计学意义(P<0.05).研究组与对照组未行护理干预前SAS评分,差异无统计学意义(P>0.05).经心理危机干预后,研究组SAS评分水平较对照组明显好转,差异具有统计学意义(P<0.05).结论:对地震伤员实施心理危机干预,能够明显提高其治疗依从性及预后,值得运用与推广.

【关键词】心理危机;地震伤员;护理干预

0 引言

心理危机是指由于突然出现的重大危机或严重的自然灾害,对现有的生活造成了不可磨灭的的影响,使患者的精神及心理产生了巨大的压力,常出现绝望、恐惧、焦虑、抑郁等心理情绪,甚至留下心理阴影[1].地震是常见的自然灾害之一,由于其不可预知性,其对家庭及社会均造成了无法估算的影响.本研究对四川省绵阳市中心医院收治的2008年汶川地震后的伤员324例进行分组比较,其中162例伤员在传统的护理措施中联合了心理危机干预,成效明显,详细报道如下.

1 资料和方法

1.1 一般资料 本研究324例研究对象均为四川省绵阳市中心医院2008-05收治的汶川地震后伤员.所有伤员入院后均进行焦虑评估,并以随机数字表法分为对照组(n=162)和研究组(n=162).对照组中男88例,女74例,年龄15~74(平均50.9±10.2)岁;焦虑情况:轻度焦虑40例,中度焦虑71例,重度焦虑51例.研究组中男90例,女72例,年龄17~76(平均52.7±10.5)岁;焦虑情况:轻度焦虑41例,中度焦虑73例,重度焦虑48例.两组伤员上述资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性.

1.2 方法 所有伤员入院后均以焦虑自评量表进行评估.对照组:①补液及用药:常规抗感染治疗,根据病人的病情遵医嘱给药,给予补液,维持酸碱度及电解质平衡.②清洁:床单及衣物应经常更换,病室开窗通风,物品应及时消毒,防止交叉感染及大面积疫情的爆发.研究组:补液、用药及清洁同对照组,在此基础上联合心理危机干预.①沟通:首先应与伤员交流,主动向伤员进行介绍,交流时语气诚恳,措辞适当.②倾听:倾听时护理人员应与伤员进行眼神上的交流,不时点头表示理解及同情,适时保持沉默.③关心及支持:护理操作前应先取得伤员的合作,解答疑惑,对伤员的生活上提供适当的帮助,让伤员感受到被关心,并予以精神上的支持,帮助其克服困难,积极参加集体活动,恢复正常生活.

1.3 疗效评价标准 观察并比较两组伤员经护理后,治疗依从性及焦虑情况.治疗依从性判断标准:①积极:严格遵医嘱服药,治疗配合度高;②一般:基本按医嘱服药,治疗配合度一般;③抗拒:未按医嘱服药,治疗配合度较低;总依从性=(积极+一般)/每组总人数×100%[2].根据焦虑自评量表(self⁃rating anxiety scale,SAS)评分标准[3]:①焦虑较轻50~59;②焦虑中等60~69;③严重焦虑>70.

1.4 统计学处理 采用SPSS 18.0统计学软件对数据进行分析,计量资料以±s表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验.P<0.05表示差异有统计学意义.

2 结果

2.1 治疗依从性 两组伤员经护理干预后治疗依从性调查.经心理危机干预后研究组伤员总依从性(81%)显著优于对照组(58%),差异有统计学意义(P<0.05,表1).

表1 两组伤员治疗依从性对比 (n=162)

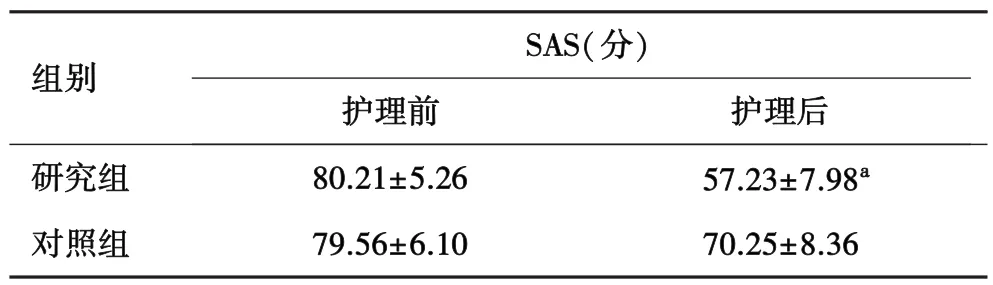

2.2 心理状况 两组地震伤员护理前及护理后焦虑程度对比.研究组与对照组未行护理干预前SAS评分,差异无统计学意义(P>0.05).经心理危机干预后,研究组SAS评分水平较对照组明显好转,差异有统计学意义(P<0.05,表2).

表2 两组伤员焦虑及抑郁程度对比 (n=162,±s)

表2 两组伤员焦虑及抑郁程度对比 (n=162,±s)

aP<0.05 vs对照组.

SAS(分)组别 护理前 护理后研究组 80.21±5.26 57.23±7.98a对照组 79.56±6.10 70.25±8.36

3 讨论

自21世纪以来,我国多处发生重大自然灾害,其中2008年汶川地震是我国成立以来发生的最重大的自然灾害,死亡人数及失踪人数数以万计,伤残人数更是达到了六位数,四川省绵阳市中心医院接收到来自汶川的伤员共324例,均出现焦躁、恐惧、紧张等不良的情绪反应[4].心理危机干预在现今临床中并不多见,主要是对患者进行心理上的疏导,通过护理人员的知识及经验,帮住其走出创伤带来的阴影,避免其深陷其中,早日回归正常生活.

有研究[5]显示,在对地震伤员进行护理的过程中,结合心理危机干预,能够有效的减少伤员的心理压力,缩短其走出阴影的时间,制止其出现抑郁及自杀倾向.本研究结果显示,心理危机干预后研究组伤员总依从性81%显著优于对照组58%,差异具有统计学意义(P<0.05).研究组与对照组未行护理干预前SAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05).经心理危机干预后,研究组SAS评分水平较对照组明显好转,差异有统计学意义(P<0.05).结果提示,心理危机护理,能够帮助伤员重新树立生活的信心,增加其对回归正常生活的期盼,提高其对治疗的配合度,减少心理问题.

综上所述,对地震后伤员护理结合心理危机干预,明显提高了其治疗的依从性,减轻了其焦虑程度,护理效果明显,应在临床推广运用.

【参考文献】

[1]唐 洁,李淑琴,张 凌,等.地震伤残人员的后方救治及心理危机干预效果评估[J].护理研究,2010,24(12B):3230-3232.

[2]杨琼莲.5.12震后伤残住院青少年心理危机干预探讨[J].中国伤残医学,2011,19(3):107-108.

[3]徐方忠,刘立群,马永春,等.地震灾区居民2周内心理应激水平调查[J].浙江预防医学,2011,23(1):32-34.

[4]胡茂荣,陈晋东.灾后受伤丧亲者的心理危机干预治疗报告[J].中国全科医学,2010,13(z1):47-48.

[5]谭友果,张光毅,甘枝勤,等.汶川小学教师灾后心理状况调查及连续心理干预分析[J].四川医学,2011,32(6):797-800.

作者简介:刘 霜.本科,护师.研究方向:重大灾害对灾区人民的心理影响.E⁃mail:64563522@qq.com

收稿日期:2015-11-25;接受日期:2015-12-10

文章编号:2095⁃6894(2016)02⁃77⁃02

【中图分类号】R473

【文献标识码】A