中国区域科技创新系统治理能力动态评价与提升路径

陈 套 , 冯 锋

(1.中国科学技术大学 公共事务学院, 安徽 合肥 230026; 2.中科院 合肥物质科学研究院, 安徽 合肥 230031)

中国区域科技创新系统治理能力动态评价与提升路径

陈 套1,2, 冯 锋1

(1.中国科学技术大学 公共事务学院, 安徽 合肥 230026; 2.中科院 合肥物质科学研究院, 安徽 合肥 230031)

依据科技创新系统的治理理论和文献研究,构建了中国区域科技创新系统治理能力的“四力”评价指标体系。运用纵横向拉开档次法实证研究了2009~2013年我国31个区域创新治理能力的动态演化情况。结果显示:区域创新治理能力发展不平衡,经济发达地区创新治理能力强,反之则弱;绝大多数区域的创新治理能力发展类型为保持型;创新系统的“四力”结构与创新治理能力出现非同步演化,“四力”的强弱发展不均衡。最后,提出了提升创新系统治理能力的政策建议:注重区域创新治理能力的发展平衡,政府做好政策规划和科技公共服务;推动“四力”结构的均衡发展带动创新治理能力的快速提升。发挥政府、高校、研究机构、企业等创新主体的共同治理和协同发展。

创新体系;治理能力;动态评价;政策建议

进入21世纪以来,科技对经济、社会、文化和政治的影响力日益增强,科技创新成为区域获取竞争优势的决定因素,在促进区域产业结构调整和优化升级、推动区域经济可持续发展中起到基础性和支撑性作用。各地区纷纷加强科技创新的顶层规划和制度安排,提升自主创新能力。我国受科技行政管理中线性管理理念的惯性影响,在科技资源配置方面,仍然以行政手段为主。纵观国际科技管理实践,从科技管理向科技治理转变乃是大势所趋。

对科技创新系统治理的研究已成为学界兴起的热点,我国学者主要从三个方面研究创新系统的治理:一是扩展新公共治理理论在科技创新系统中的应用,提出框架性治理理论、模式、机制等[1][2][3][4][5];二是对发达国家创新系统治理实践的经验研究[6][7];三是结合我国国情的战略思考和开放性讨论[8][9][10]。研究表明,多中心、多层次、多主体、民主协商和公众参与已成为科技创新系统治理的显著特征。迄今,学界的研究多为国家层面的理论和经验研究,而关于区域创新系统治理的研究较少[11];同时,研究以理论框架的规范性研究和经验研究为主,而实证研究和评价区域创新系统的治理能力鲜见。科技创新治理体系是国家治理体系的重要组成部分。如何科学评价区域科技创新系统的治理能力,找出区域创新系统治理能力的短板,对于提升创新系统治理能力无疑具有重要的实践意义。

文章根据区域科技创新系统的治理理论和文献研究,科学构建了评价区域科技创新治理能力的指标体系,运用纵横向拉开档次法对我国2009~2013年31个区域的科技创新系统的治理能力进行了动态评价分析,研究了区域创新治理能力的差异性和影响因素,给出了提升区域创新治理能力的政策建议和路径选择。

一、科技创新系统治理能力的内涵与治理理论

1. 区域科技创新系统及其治理

区域创新系统是一个由区域经济系统、社会系统和自然生态系统构成的相互作用的有机整体,其本质是通过企业生产活动和自然生态系统发生物质、能量和信息交流[3]。狭义上认为区域科技创新系统是指由地理上相对集中的企业、高校、科研机构、政府部门和中介机构,通过各种正式或非正式的方式建立区域内外的广泛交流与合作,围绕区域发展战略目标组成的推动创新的网络系统[12]。从中可以看出,区域科技创新系统是一个由主体要素和非主体要素组成的复杂系统,包括政府、企业、大学、科研机构、中介机构和金融机构等主体要素,以及其他社会支撑系统、外部资源和环境等非主体要素。政府通过政策规划和科技决策整合、协调各种创新资源,提供科技公共治理服务以及对市场功能性缺陷纠偏;企业是创新活动过程中的主体和核心,是知识和技术推向市场应用的载体;高校和科研机构肩负国家科技创新的战略使命和承担知识创新的职责,同时培养大批创新人才,处于创新链的上游环节和关键链条;中介机构、金融机构是各种创新资源汇聚的融合剂和创新应用的催化剂,促使科技创新资源的加速融合和创新成果的形成。

科技创新治理是国家治理体系在科技、创新领域的延伸,指的是用“治理”的理念和方法来对科技创新的公共事务进行管理。区域科技创新系统的治理能力是指区域创新主体整合、协调各种创新资源,促使形成创新成果,推进创新成果应用的能力以及创新主体与外界的交流、合作和影响力。

2. 区域科技创新系统治理理论

全球治理委员会对治理的定义是:“治理是或公或私的个人和机构经营管理相同事务的诸多方式的总和。它是使相互冲突或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续地过程。”[5]治理具有两方面的特征:一是治理主体的多元化,既涉及公共部门,也包括私人部门;二是治理机制的包容性,既包括正式的制度化机制,也包括各种非正式机制。

(1)多元理论。区域科技创新系统是各种创新主体要素以及外部资源、环境等非主体要素共同组成的。创新系统中的“无中心化”和多元管理模式成为创新系统的重要特征,强调的是多元主体的并行治理,通过充分发挥系统中各种创新要素间的合理分工与协作,实现系统整体高效运行。近年来,在科技公共治理过程中,多数国家都实现了政府、科学共同体、产业界和公众四类主体的共同参与[7][8]。

(2)创新系统协同理论。创新系统协同理论是指各种创新主体和创新要素按照一定的方式相互作用、协调配合、同步,产生主宰系统发展的序参量,支配系统向有序、稳定的方向发展,进而使系统整体功能发生倍增或放大,即实现“2+2>4”的协同效应。区域创新系统是一个整合了多个创新主体的复杂的系统,各创新主体通过多种形式的协同作用,形成创新网络,促使知识和技术的外溢与扩散,降低或规避创新风险、减少创新成本、提高创新效益,实现系统的整体功效[13]。

(3)社会成本理论。在整个社会的运行中,法律法规缔结了各社会群体生产生活中的正式关系。任何一个自组织治理体系还创造了相当比例的现行规则,这些规则就是非正式关系。这种非正式关系就是社会资本[14]。在创新体系中,科学知识的积累、技术的发明和应用就是在创新主体间的非正式网络联系中进行的。该非正式网络关系就是创新主体的社会资本存量,它为创新主体之间交流、合作提供了前提。创新体系中的社会资本是一种重要的生产要素,当各创新主体获得社会资本时,就能够显著地提高科技创新的效率。

(4)扩散理论。创新扩散理论是指创新系统内的各种创新资源通过创新主体间的联系、沟通与合作以及创新系统不断与外界发生着物质、能量和信息交换,使得系统朝着有序化的方向发展,最大限度地提高创新系统的整体效率。故此,一方面要不断提高创新主体自身的运行效率,同时要加强各创新主体间的互动合作,加速知识、技术、人才的流动和扩散;另一方面,通过创新主体要素与外界的资金、技术和信息等资源的交换,实现区域科技创新系统的整体和系统功效[3]。

二、 我国区域科技创新系统治理能力评价指标体系构建与评价方法

1. 评价指标体系构建

区域科技创新治理能力是区域内外各创新主体协同作用的结果。创新主体以共同的价值链为导向,以产业链凝聚创新链构建创新网络,提升区域创新系统的治理能力。企业是创新活动的主体,处于产业链的“下游”;高校和科研机构是创新系统的知识和技术的源头,处于产业链条的“上游”;政府是创新系统中创新主体正式关系的构建者和各种非正式关系的营造者,提供政策规划和制度保障以及科技公共服务;中介和金融机构处于创新链条的“中游”,是创新过程中的桥梁和纽带,促进知识与技术的转移、扩散。

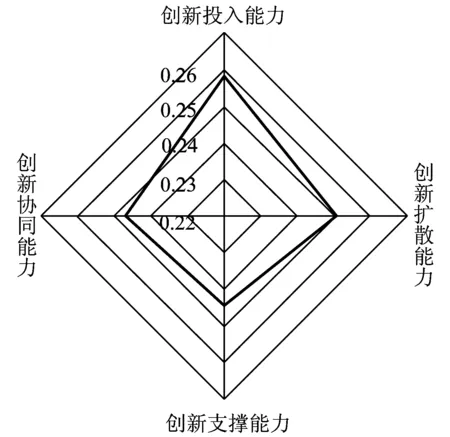

为了客观、规范、有效地评价区域科技创新治理能力,本文根据创新治理理论并在借鉴相关研究的基础上,依据系统性、科学性、现实性和可操作性等原则,构建区域科技创新治理能力“四力”的评价指标体系,包括创新投入能力、创新扩散能力、创新支撑能力和创新协同能力。创新系统投入能力是创新系统治理能力的基础;创新系统扩散能力反映的是创新主体的创新成果及其转移、扩散和有效传播程度;创新系统支撑能力是治理能力的重要支撑,为创新投入提供人才、经济和环境基础;创新协同能力是创新系统治理能力的重要推动力量,是系统内部有序和涨落的关键因素。区域科技创新系统治理能力评价指标体系构建如表1和图1所示。

2.评价方法

选取了我国31个省区市2009~2013年的相关统计数据作为研究样本。所有数据均直接或间接来源于《中国统计年鉴》和《中国科技统计年鉴》。西藏的部分缺失数据采用插值法进行补充。

表1 区域科技创新系统治理能力评价指标体系

注:权重通过纵横向拉开档次法计算得出,具体过程见以下评价方法和过程。

评价方法选择纵横向拉开档次法进行测算[15]。纵横向拉开档次法是一种基于时序立体数据表的评价方法,综合考虑“横向”和“纵向”差异最大化来最大可能体现出各被评价对象之间的差异,计算指标权重。

由时序立体数据表支持的动态评价系统,对n个被评价对象和m个评价指标x1,x2,…,xm在时刻tk(k= 1,2,…,T)处的运行状况由评价指标向量x(tk)=(x1(tk),x2(tk),…,xm(tk))刻画,则被评价对象的综合评价函数为:

(1)

其中,k= 1,2,…,T;i= 1,2,…,n。

图1 创新治理能力“四力”权重雷达图

确定权重系数wj的原则就是从整体上能最大限度地突出被评价对象在不同时刻运行状况之间的差异,即y(tk)的离差平方和σ2最大

(2)

(3)

(4)

三、 区域科技创新系统的治理能力动态评价与分析

具体的评价过程为:首先是对各准则层运用纵横向拉开档次法测算出构成各准则层的指标层的权重、各准则层的综合得分及排序;其次,以各准则层的综合得分构建时序立体数据表并再次运用纵横向拉开档次法求出目标层的综合得分、排序以及各准则层的权重。计算过程通过Matlab7.0软件编程测算。

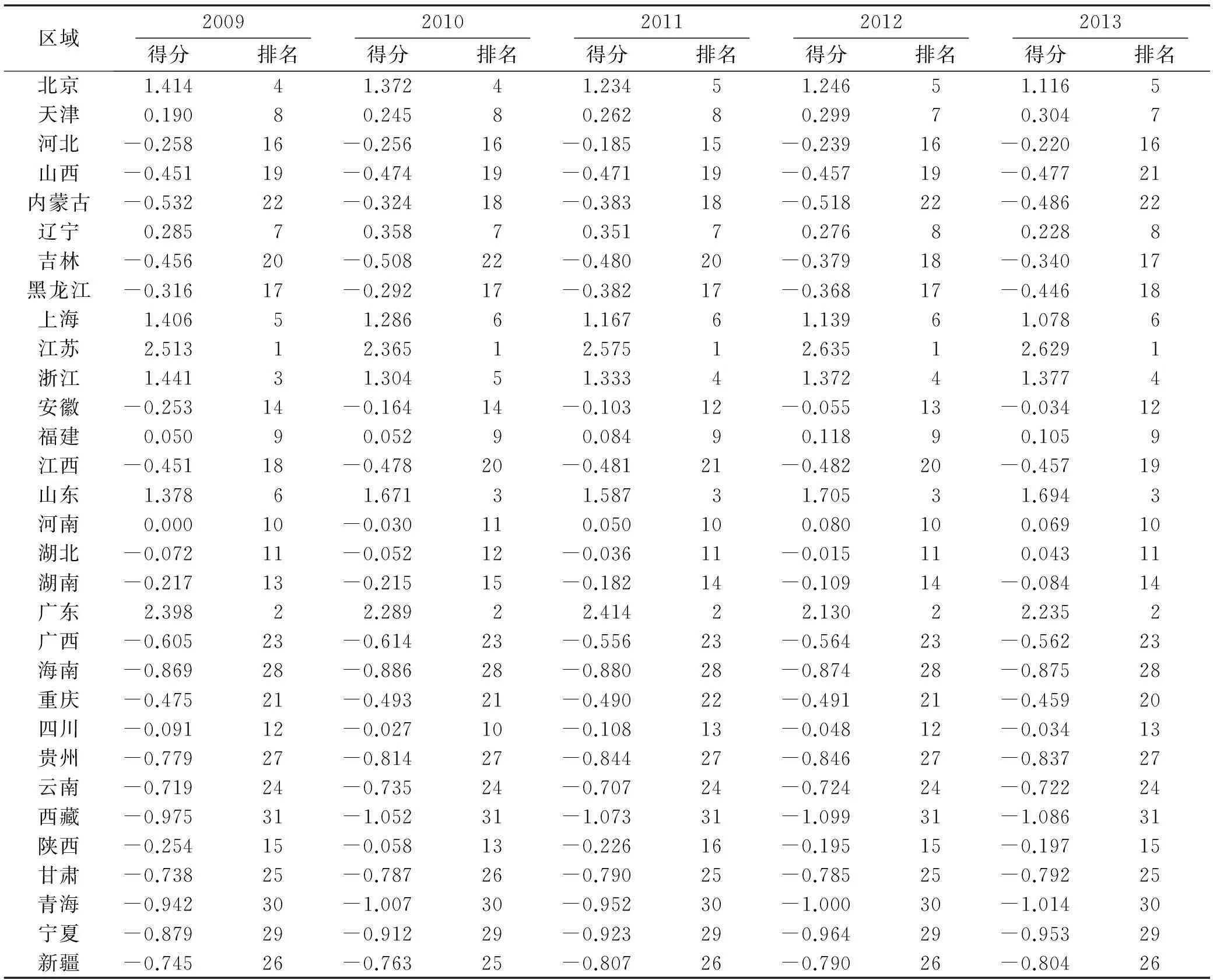

以2009~2013年我国31个省区市的数据构建时序立体数据表,通过以上评价方法计算出各准则层与目标层的指标权重(见表1),同时,测算出我国31个省区市2009~2013年科技创新系统治理能力得分、排序(见表2)以及构成科技创新治理能力的准则层即“四力”的得分与排序情况。

为了更加直观地观察区域创新治理能力5年内的纵横向发展趋势和变化规律,对区域在评价期间内发展趋势类型区分为增长型、保持型和衰退型。增长型的定义为评价期内排名持续上升或者排名有波动但总体上属于上升;保持型的定义为排名持续保持不变或者排名有波动但总体上排名不变;衰退型的定义是排名持续保持下降或者排名有波动但总体上排名下降。由此得出:增长型的区域有5个,衰退型的区域有10个,保持型的区域有16个。山东、天津、安徽、吉林、重庆区域创新治理能力排序呈增长趋势,北京、上海等区域创新治理能力呈衰退趋势,江苏、广东等保持创新治理能力领先位置不变,青海等省一直处于落后位置。

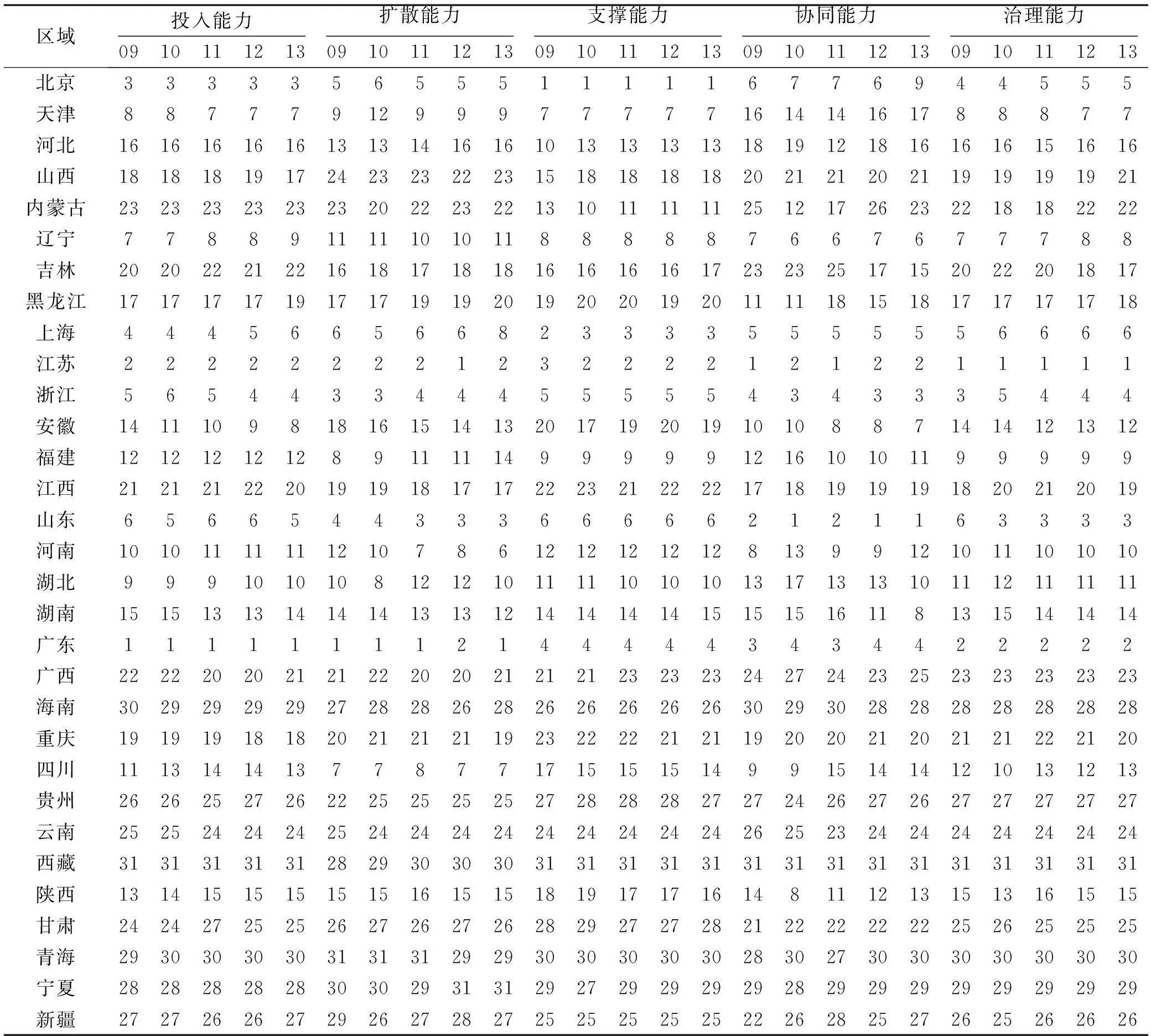

为进一步研究影响区域科技创新治理能力的“四力”因素作用情况,测算出来的2009~2013年区域“四力”以及治理能力同时列入表3。从表3可以看出,区域创新治理能力是“四力”综合作用的结果,其排序受“四力”排序的影响。总体上,经济发达地区“四力”发展不均衡,存在明显差异性,与区域创新治理能力的排序非同步演化。一般情况下,经济发达地区的支撑能力和投入能力均较强,扩散能力和协同能力出现差异。经济发展水平居中地区各力发展的强弱不一,使得创新治理能力排序出现高低不同。经济落后地区“四力”均较弱,与创新治理能力的排序位置大致同步演化。

表2 2009~2013年31个区域科技创新系统治理能力及排名

具体区域来看,创新治理能力排序第一的江苏的协同能力和扩散能力均处于领先位置;广东的投入能力和扩散能力很强,其支撑能力和协同能力要落后于江苏。北京的支撑能力排序第一,投入能力居第三,然而北京的协调能力和扩散能力排序均落后于支撑和投入能力。天津受协同能力相对其他能力较弱的影响,治理能力落后于以上区域。北京和上海由于协同能力和扩散能力落后于江苏、广东,致使二者跌出创新治理能力的三甲范围。在中部地区值得提出的是安徽,其支撑能力较弱,然而安徽的协同能力较强,拉升了治理能力的排序位置。山东由于扩散能力较强,尤其是协同能力很强,使得其创新治理能力跃居全国三甲位置。西藏、青海、宁夏和海南等经济落后地区各力排序均处于落后状态,和治理能力的排序大体相当。

为研究区域创新治理能力的发展趋同情况,采用聚类分析方法对区域创新治理能力进行划分。在聚类过程中,选择欧氏距离平方和沃德法,将测算出的2013年的“四力”得分为数据在SPSS软件中做聚类分析。

区域创新治理能力的聚类分析在一定程度上治理能力的结构性特征,即“四力”的趋同归类。从聚类结果来看,我国科技创新系统治理能力归为五类:第一类为江苏与广东,第二类为北京和上海。该两类区域创新治理能力为强的区域。江苏与广东区域治理能力遥遥领先,北京和上海紧随其后。从“四力”结构的排序来看,江苏和广东的支撑能力较北京、上海弱,意味着社会支撑和经济发展方面北京、上海要领先,但由于江苏、广东的协同能力和扩散能力明显要强于北京、上海,拉升了前者的创新治理能力的排序。第三类为浙江和山东,这两个省份创新治理能力较强,投入能力和支撑能力排序要落后于扩散与协同能力。第四类区域是我国区域创新治理能力居中区域,分别为:辽宁、福建、河北、山西、陕西、湖南、吉林、河南、四川、湖北、安徽,这些区域没有明显的结构性特点。第五类区域是创新治理能力弱的区域,分别为:江西、重庆、黑龙江、广西、山西、内蒙古、西藏、青海、云南、甘肃、海南、新疆、贵州、宁夏,这些区域的特点是“四力”均较弱,没有出现非均衡发展和演化趋势。

表3 区域创新系统“五力”评价期内排序

四、结论及政策建议

1.结论

一是我国区域创新治理能力发展不平衡,呈现经济发达地区创新治理能力强,经济落后地区创新治理能力弱,而且大多数地区创新治理能力低于全国平均水平。经济发展水平居中的区域,创新治理能力无明显规律性变化。江苏、广东、北京、上海等创新治理能力遥遥领先其他区域,海南、宁夏、青海、西藏五年内的创新治理能力排序位置保持不变,处于全国的尾段。

二是从创新治理能力在5年评价期的演化来看,绝大多数区域创新治理能力发展类型为保持型,少数区域创新治理能力出现跳跃或波动,这也说明区域创新治理能力是一个复杂的动态系统,引起系统的涨落而出现治理能力的明显提升需要一个发展过程和内外因素共同作用;从发展趋势来看,增长型的区域有5个,衰退型的区域有10个,稳定型的区域有16个。

三是创新系统的“四力”结构与创新治理能力出现非同步演化,“四力”的强弱发展不均衡。在经济发达地区“四力”发展总体上领先经济落后地区。经济落后地区“四力”发展水平均较弱,与创新治理能力排序总体相似。经济发展居中地区,“四力”的非均衡性发展影响了区域创新治理能力的排序。北京、上海的支撑能力和投入能力较强,扩散能力与协同能力相对前二者较弱,致使创新治理能力的排序落后于江苏和广东。江苏和广东的扩散能力和协同能力居于全国领先位置,知识、技术和人才得到有效传播、转移和扩散,政府、高校、研究机构、企业之间协同发展。安徽等区域注重创新协同,扩散能力和协同能力领先于投入能力和支撑能力的发展。海南等经济落后地区的“四力”发展与创新治理基本呈现同步演化。

2. 政策建议

一是注重区域创新治理能力的发展平衡,区域政府做好政策规划和公共的科技服务。国家加强科技创新系统的顶层制度设计,从宏观政策上向创新治理能力落后的地区倾斜,提升这些区域的创新治理能力。区域政府注重区域内外的联动发展,在泛区域内构建产业链,以产业链的发展引领创新链的无缝咬合。提升政府的科技公共服务能力,构建政府、研究机构、高校、企业等各司其职,相互支撑的分工体系。政府减少微观干预,加强对创新能力、创新体系和创新环境管理。

二是推动“四力”结构的均衡发展,与创新治理能力同步演化,带动创新治理能力的快速提升。治理能力中扩散能力和协同能力落后支撑能力和投入能力发展的区域,一方面加大对创新的投入,更为重要的是注重扩散能力的提升,推动知识、技术的加速形成和有效转化与扩散;另一方面,从系统上统筹推进,政策上保障,大力提升区域协同能力发展。以政府、企业、高校和研究机构的协同发展、共同治理促进区域治理能力的提升和经济社会的发展。扩散能力和协调能力超前支撑能力的区域,注重创新成果惠及和改善人民生活,提升支撑能力,同时加大对创新的投入,保持站在知识、技术的前沿和产业链的制高点。

三是注重发挥政府、高校、研究机构、企业等创新主体的共同治理和协同发展,形成创新主体和谐共生的治理格局。政府注重营造良好的经济政策环境、商业模式和投融资渠道。以企业为主体来推进政产学研用系统化发展,加速科技成果的转化。鼓励企业在全球范围内整合和配置科技创新资源,在国外设立研发机构和开展研发合作,提升自主创新能力。加大科技体制改革的力度。对应用性较强的研究机构进行转制甚至转为规模工业企业的研发中心或附属机构,对具有基础和战略地位的研究机构加大财政投入力度,保证其公益性。

[1] 陆铭,任声策,尤建新,等.基于公共治理的科技创新管理:一个整合框架[J]. 科学学与科学技术管理,2010,31(6):72-79.

[2] 颜振军. 公共管理视角下的政府科技管理定位[J]. 科学决策,2009,(2):11-20.

[3]王莉静. 基于自组织理论的区域创新系统演进研究[J]. 科学学与科学技术管理,2010,(08):128-132.

[4] 杨继明,冯俊文. 从创新治理视角看我国科技宏观管理体制改革走向[J]. 科技进步与对策,2013,30(3):99-103.

[5] 孙福全. 加快实现从科技管理向创新治理转变[J]. 科学发展,2014,(10):64-67.

[6] 程郁,王协昆. 创新系统的治理与协调机制——芬兰的经验与启示[J]. 研究与发展管理,2010,22(6):112-120.

[7] 李响,严广乐,蔡靖婧,等. 多层次治理框架下的区域科技创新系统治理——理论、实践比较及对中国的启示[J]. 研究与发展管理,2013,25(1):104-114.

[8]王奋宇,卢阳旭,何光喜. 对我国科技公共治理问题的若干思考[J]. 中国软科学,2015,(01):1-13.

[9] 张来武. 科技创新的宏观管理:从公共管理走向公共治理[J]. 中国软科学,2012,(6):1-5.

[10] 李建军,余伟,高国武,等. 提升上海科技创新治理能力对策研究[J].科学发展,2014,(11):93-96.

[11] 曾婧婧,钟书华. 省部科技合作:从国家科技管理迈向“国家—区域”科技治理[J].科学学研究,2009,27(7):1020-1026.

[12] 张英辉. 区域科技创新系统及其评价研究[J]. 科技管理研究,2010,30(5):58-60.

[13] 白列湖. 协同论与管理协同理论[J]. 甘肃社会科学,2007,(5):228-230.

[14] 李广培,吴金华,全佳敏. 中国技术创新社会成本治理制度实践研究[J]. 科技进步与对策,2015,(02):121-126.

[15] 陈国宏,庄花,李美娟,等. 中国省市区域创新能力的动态评价与发展分析[J]. 综合竞争力,2010,(5):40-46.

Dynamic Evaluation on Governance Capacity of Regional Innovation System and Improving Path in Our Country

CHEN Tao1,2, FENG Feng1

( 1. School of Public Affairs, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China;2. Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031, China )

This paper establishes a “four force” evaluation index system on governance capacity of regional innovation system based on public governance theories and literature studies. It dynamically evaluates governance capacity of regional innovation system in the year of 2009~2013 by deviation maximization method. The results show an unbalanced development in governance capacity of regional innovation system, strong governance capacity in the economic developed area and vice versa. The development type of regional governance capacity in vast majority areas assumes maintenance and the “four force” structure of regional innovation system is nonsynchronous evolution with innovation governance capacity. Therefore, policy suggestions are proposed. Firstly, policy planning and public services should be made to promote the development balance of regional governance capacity. Secondly, the balanced development of the “four force” structure should be motivated to increase the rapid development of governance capacity. Finally, governments, universities, research institutions, enterprises and other innovation subjects should have a co-governance and collaborative development to form a governance pattern of harmonious coexistence between innovation subjects.

innovation system; governance capacity; dynamic evaluation; policy suggestions

2015-06-08;

2015-08-02

陈套(1981-),男,安徽淮南人,中国科学技术大学公共事务学院博士研究生,主要从事公共(科技)政策、创新治理研究,E-mail:chent@hfcas.ac.cn;冯锋(1963-),男,安徽滁州人,教授,博士生导师,主要从事公共政策、科技政策、知识管理研究。

F204

A

1008-407X(2016)01-0044-07