政府规模对腐败程度的影响分析——基于静态面板模型与面板门槛模型的实证

程琦,刘艳华

(安徽工业大学商学院,安徽马鞍山243002)

政府规模对腐败程度的影响分析——基于静态面板模型与面板门槛模型的实证

程琦,刘艳华

(安徽工业大学商学院,安徽马鞍山243002)

[摘要]采用1998—2013年中国省级面板数据,运用静态面板模型研究了政府规模与腐败程度的关系,实证发现:政府规模的扩大能有效地降低腐败程度。随后采用的面板门限模型表明二者间存在非线性关系,政府规模处在不同水平范围对减少腐败具有差异化的作用。综上,现阶段政府规模的扩大并不是导致腐败高发的组织原因,并且政府规模扩大的有利方面,如治理能力的增强、公共服务水平的提高等可以有效抑制腐败。

[关键字]政府规模;腐败程度;静态面板模型;面板门槛模型

1 引言

腐败被称为“政治之癌”,是世界各国在经济发展和国家治理过程中面对的严峻挑战。据初步估计,在20世纪90年代后半期,腐败所造成的经济损失和消费者福利损失平均每年在9875亿—12570亿元之间,占全国GDP总量比重在13.2%—16.8%之间[1]。World Bank将腐败定义为“为了个人利益而滥用公共权利的行为”。在中国,腐败意指“官员或党员的各种不法行为”,主要包括:经济犯罪,如贪污、受贿;非经济犯罪,失职、渎职或生活作风问题等[2]。有学者利用跨国数据研究发现收入增加会减少腐败,经济开放度和FDI也会对腐败产生影响;完善的法律制度或采取“高薪养廉”的公务员工资制度有助于降低腐败;受教育水平的提高和人力资本的积累也能有效遏制腐败行为的发生。上述研究奠定了良好的理论基础,但本文希望从政府规模这一视角入手,研究政府规模对腐败程度会有何影响。

公共选择学派认为:由于政府采用科层体制的架构,所以其有不断扩充人员,提高部门预算的激励,并试图从经济发展中获取最大化收入。政府规模扩张后,具有行政审批权和管制权的腐败官员或政府部门便有了更多的寻租空间;各组织机构间关系错综复杂,政府部门竞相设租,加速生成官僚裙带主义;大量扩充人员势必会增加冗员,人浮于事,加剧官僚作风,形成滋生腐败的土壤,但是也有学者的研究结果与之相反,如Fishman(2002)研究认为大规模的政府对降低腐败程度会发挥积极作用[3];有学者通过对83个国家的抽样调查研究发现腐败程度随着政府预算占GDP的比重的扩大反而有所下降[4];在高收入国家,腐败程度和政府规模二者呈负相关[5]。国内学者对政府规模与腐败的关系进行实证研究是近几年才开始的,因此相关的文献并不多。部分学者认为政府规模的扩大会增加地区腐败案件的发生率[6-7];但也有实证表明政府规模越大,腐败水平越低[8-9];还有学者发现在采用不同的估计模型时,政府规模对腐败程度的作用系数的正负符号并非是一致而显著的[10]。

综上所述,政府规模扩张与官僚腐败之间的实证检验结果并不一致,研究结论仍存在较大争议,其原因可能是所构建的指标体系不同,未能有效控制外生因素或未考虑数据的稳健性。本文在吸收过往文献精华的基础上,对相应的指标体系进行了重新构架,使其更加合理,并且尽量扩充数据年限,采用了1998—2013年的省级面板数据。从微观层面对腐败程度和政府规模进行实证检验,可以避免因各国文化差异和制度差异导致的数据异质性问题,并且对于研究中国的腐败问题更具针对性。此外,为了保证估计结果的准确性,本文将采用更多的控制变量。明确了政府规模对腐败程度的影响后,在同类文章中,本文将首次构建面板门槛模型,检验政府规模对腐败程度的作用是否具有非线性。

2 变量选择和模型设定

2.1被解释变量的测定方法

具体测度某一国家的腐败程度时,常用的有如下三个指标:“职务犯罪立案数”、“每万名公职人员的腐败立案数”和“每万人中腐败案件数量”。

“职务犯罪立案数”来源于历年《中国检察年鉴》或检察院年度工作报告。按照当前我国对于腐败犯罪的界定,用“贪污贿赂立案数量”和“渎职立案数量”的总和予以表示。“每万名公职人员的腐败立案数”取职务犯罪立案数占公职人员总数(万人)的比例做替代变量。因为统计口径发生变化,我国1998-2002年的公职人员总数用“国家政党机关和社会团体就业人员”表示,而2003-2013年的公职人员总数则用“公共管理及社会组织城镇单位就业人员”表示。“每万人中腐败案件数量”为职务犯罪立案数占地区人口数(万人)的比值,而地区人口数则采用“年末常住人口”来衡量。综合已有文献,考虑地区公职人员基数,本文选取“每万名公职人员的腐败立案数”来表征腐败程度,以“corru”表示变量。

2.2解释变量的测定方法

(1)政府规模。政府规模主要有两个衡量维度,行政人员测量标准和资金动员能力测量标准。前者用“公职人员总量占地区人口总数比重”评判,而后者常用“政府消费支出占支出法生产总值比重”或“地方财政一般预算支出占地区GDP比重”表示。参考过往研究,本文采用“公职人员总量占地区人口总数的比重”作为替代变量表示政府规模,以“scale”表示。

(2)受教育程度。官员受教育程度的提高,可以强化官员自我约束、明辨是非、拒腐防变的能力。同时,公民接受高等教育可以提高自身素质、增强维权意识、自主的对官员和政府的行为进行有效监督。受教育程度用“本地区六岁及以上人口平均受教育年限”表示,变量名为“educ”。

(3)公职人员平均工资。将公职人员的平均工资水平纳入实证分析,可以直观检验“高薪养廉”假说的有效性。工资水平越高,官员进行腐败活动的机会成本越高,若预期收益小于其被查处后面临的惩罚,则官员会选择遵纪守法。统计口径的变化导致1998-2002年我国公职人员的平均工资用“国家机关、政党机关以及社会团体就业人员的平均工资”衡量,之后采用“公共管理、社会组织城镇单位就业人员的平均工资”替代,用“wage”表示。

2.3控制变量的测定方法

(1)经济发展水平。学者们大量研究表明经济发展水平和腐败程度呈负相关关系。经济发达的地区往往法治健全、市场完善、民主监督意识较强,能有效地遏制腐败。本文使用“人均地区生产总值”表示经济发展水平,以“ecolevel”替代变量名。

(2)开放程度。开放程度高的地区通过激烈的国际市场竞争可以提高企业效率,将“只有关系,没有效率”的企业清除出市场。同时,民主思想的逐渐渗透也有利于控制官僚腐败。本文采用“地区进出口总额与地区生产总值的比值”来替代开放程度,用“open”予以表示。

(3)城市化率。将城市化率作为控制变量有助于减少不同经济发展水平地区的异质性。在大刀阔斧地推进新型城镇化战略时,政府投资的扩张会提供官员新的寻租空间,提高腐败发生率。城市化率等于“城镇人口占总人口的比重”,采用“urban”表示。

(4)收入分权。很多学者认为开端于1994年的分税制改革推动了中国经济的起飞。但吴一平(2008)和潘春阳(2011)则认为中国式的财政分权加重了地区腐败程度,所以有必要将其引入计量方程,观察它对腐败的影响。财政分权的替代变量为“每年地方财政一般预算收入占全国财政收入的比重”,以“incdid”替代表示。

2.4数据来源

本文的腐败立案件数来源于历年的《中国检察年鉴》和各省、自治区、直辖市检察院的工作报告,其余数据均来源于《中国统计年鉴》、《中国劳动年鉴》或经过简单计算所得,并进行了相应的平减处理。

2.5模型设定

本文将政府规模作为核心解释变量,研究其对腐败程度的影响,同时由于官员的受教育程度和平均工资水平具有内生性,所以将其作为解释变量。为了控制其他外生因素的影响,采用城市化率、开放程度、经济发展水平和收入分权作为控制变量。为缩小量纲和减少异方差,对变量均进行了对数化处理。为此,本文将静态面板模型如下设定。

在该式中,i为省份,t为年份,而μit与ɛit分别表示非观测效应和随机误差项。

3 实证分析

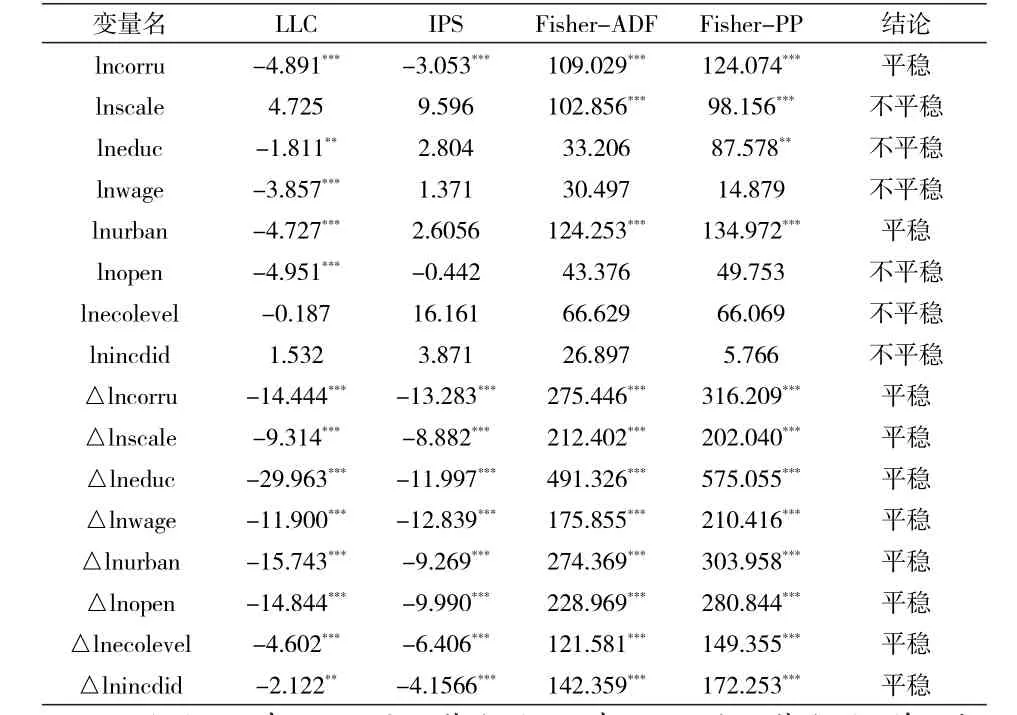

3.1单位根检验

在回归前,需要先对总样本进行单位根检验,以避免伪回归现象。结果发现变量一阶差分均不存在单位根过程,则说明是平稳的一阶单整,均为I(1)。

表1 单位根检验结果

3.2协整检验

采取了常用的面板数据协整检验方法: Pedroni检验和Kao检验对各变量间是否存在稳定的长期关系进行了验证,结果见表2。

表2 协整检验结果(由SIC准则确定滞后阶数)

从检验结果可以看出,Kao检验以及Panel PP、Panel ADF和Group PP、Group ADF都在1%的显著水平下拒绝原假设,说明面板变量间存在协整关系。

3.3静态面板

常见的静态面板模型有混合效应模型、固定效应模型和随机效应模型三种。经过BP检验和Hausman检验,表明固定效应模型的估计结果、模型设定的准确性和参数估计的有效性最好。

无论是采用混合效应模型、固定效应模型、抑或是随机效应模型都可得出政府规模的扩大能减少腐败程度的结论。同时该结论具有稳健性,三种模型的估计系数都一致为负,且在1%的显著性水平下成立。估计效果最好的固定效应模型表明政府规模每增加1个单位,则腐败水平会下降约0.650个单位。

表3 静态面板数据模型估计结果

从研究结果看,政府规模扩张并不是导致腐败程度加剧的组织诱因。虽然我国政府规模不断扩大,但是通过一系列政府机构改革,有效地降低了行政成本,提高了行政效率。以国务院为例,改革开放以来,经过6次机构改革,其组织结构更加合理、干部队伍结构得以优化、人员精干、灵活高效。大规模政府一般具有较强的治理能力,往往能在反腐败斗争中投入更多的人力、物力和财力,在短时间内即可严厉高效打击腐败,树立政府权威。由此看来,简单地缩小政府规模并不能降低腐败水平,相反保持适度的政府规模有助于打击腐败。

为对结果的稳健性进行检验,同时也采用了衡量政府规模的财政指标,“政府消费支出占支出法生产总值计算的GDP的比重”和“地方财政一般预算支出占地区GDP的比重”,分别对腐败程度进行回归,发现回归系数一致为负,并且在1%的水平上显著。结果表明,政府财政规模与腐败程度也是负相关关系。政府财政规模的扩张标志着其治理效能不断改善、公共服务质量不断提高。政府财政支出规模大的地区一般更有能力强化政策执行的力度,并且政府规模扩大有利于规模经济,这也有助于反腐败,从而降低腐败水平。

受教育程度的提高对于减少腐败的作用尤为显著,在所有的变量中对被解释变量具有最大程度的影响,其系数绝对值最大为1.776。提高政府官员的受教育水平,对他们进行“拒腐防变”的思想教育,在官员心中树立反腐败的“高压线”,有助于反腐败工作卓有成效的开展。同时,公民接受高等教育有助于树立信法、守法意识,而不是依靠人际关系办事,能减少主动寻租的行为;社会活动参与度也会提高,通过舆论民意的途径对官员的腐败行为起到一种软约束。

通过将公职人员的平均工资水平纳入回归方程,也对“高薪养廉”的假说进行了验证。其回归结果揭示了腐败程度和政府雇员工资呈负相关的关系,提高公务员的工资水平确实能有效地降低地区腐败程度,遏制官员的腐败行为。

正如前文所述,在我国大力推进新型城镇化的过程中,会新建大量的基础设施和保障工程,这无疑给腐败分子提供了寻租的渠道和空间,在未来的建设中,要尤其注意对建设项目进行有效地监管。

加入WTO后,我国的开放程度显著提高,为将市场制度、竞争规则与WT O规则逐步接轨,需要进一步建立符合国际惯例、公平竞争的市场经济体制。开放程度的提高,无论是从吸引外资倒逼政府提高行政透明度,还是从吸收西方民主监督思想精华上来看,都能对遏制腐败程度起到一定的作用。

中国各级地方政府近几十年来都积极置身于经济改革,这也给地方官员设租、寻租、索取贿赂提供了机会、动力和条件。经济发展水平与地区腐败呈正相关,表明腐败不会随着经济发展而自我减少。反之,若监督机制不完善,在经济发达地区的官员会拥有更多的寻租空间。

财政分权导致各地方政府相互竞争流动性资源,从而能够自动地约束地方官员的腐败行为,也可以压缩地方政府的寻租空间。

3.4面板门槛

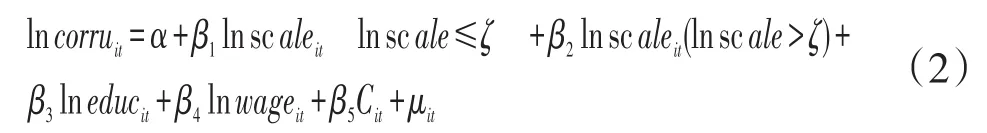

Hansen(1999)提出了门槛回归法,主要优点有:不需具体形式的非线性方程,而是根据数据自身特点可以内生地划分区间;运用渐进分布理论构建待估计参数的置信区间,同时采取Bootstrap方法估计门槛值的显著性。前文虽然表明政府规模与腐败程度间为负相关关系,但是政府规模对腐败程度的影响是否会因为政府规模处于不同水平而具有非线性,即政府规模处在不同的区间对腐败程度进行回归所得的系数值是否不同。在研究政府规模与腐败程度的同类文献中,本文将首次建立以下非线性面板门槛回归模型。

该式中,i为省份,t为时间,Cit和μit分别为控制变量和随机误差项,ζ则表示特定的门槛值。该式仅表示单一门槛模型,双重或三重门槛模型以此类推。

门槛回归分析要首先对门槛效应进行检验,包括了门槛变量的门槛值以及门槛个数,从而方可确定模型形式。本文采用Stata软件逐一估计了单一门槛、双重门槛和三重门槛效应,F值则是利用Bootstrap方法反复抽样500次后计算所得,相应的P值和临界值可见表4。

表4 门槛效应检验结果

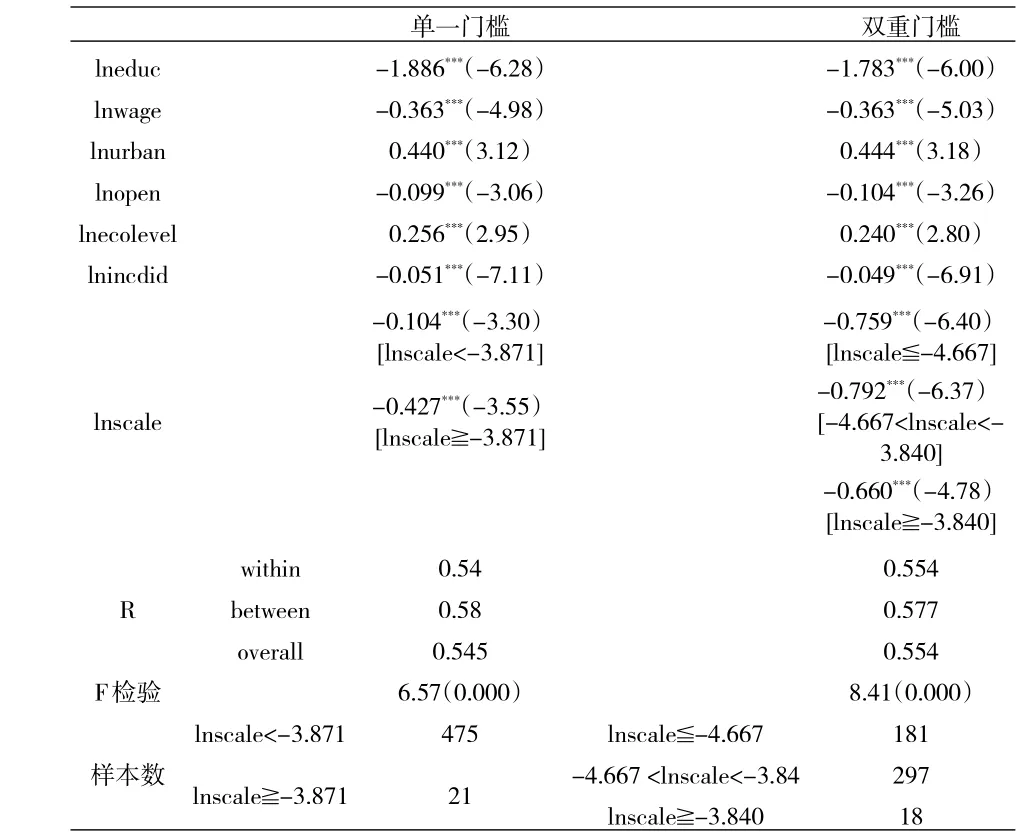

由门槛个数的检验结果发现,政府规模在5%的显著性水平上通过了单一门槛和双重门槛检验,说明政府规模的门槛效应存在。但是其拒绝了三重门槛检验,所以本文选取了单一门槛和双重门槛进行门槛效应回归,结果见表5。

表5 单一门槛和双重门槛效应的回归结果

表5表明,在采用单一门槛模型进行回归时,当政府规模的对数值低于门槛值(-3.871)时,政府规模对地区腐败程度的影响系数在1%的水平上显著,其值为-0.104;而当政府规模的对数值跨过门槛值之后,其影响系数变为-0.427,同时通过1%水平的显著性检验。结论表明,政府规模的进一步扩大对减少腐败的作用得以增强,即政府规模扩大带来的有利因素有效地降低了腐败程度。

当采用双重门槛模型进行估计,政府规模的对数小于第一个门槛值(-4.667)时,政府规模对腐败程度的影响相较单一门槛模型大了约7倍,同时其样本数为181个;政府规模对数值在第一个和第二个门槛值之间时(-4.667,-3.840),系数的绝对值较之前大了约4.35%,说明在此范围内政府规模的扩大对减少腐败的作用是正向促进的;但是,当政府规模的对数值大于第二个门槛值后(-3.840),其估计系数迅速变小,比上一阶段下降了约20%,说明此时政府规模的扩大对减少腐败程度的效果在减弱。

对比门槛模型中其他变量的参数估计结果与前文采用静态面板模型的估计结果,发现符号相同,数值相近,基本一致,说明估计结果具有稳健性。

4 基本结论及政策含义

本文借助1998至2013年的中国省级面板数据,利用静态面板模型和面板门槛模型的估计方法实证检验了政府规模与腐败程度之间的关系。结果表明:近年来政府规模的扩张并不是导致腐败程度加剧的组织原因。并且,与经验认识相反,政府规模扩大的有利因素,如治理能力的强化,可以短时高效地打击腐败行为;提供公共服务能力的增强,也有效地缩小了寻租空间。政府自身也勇于进行组织机构改革,不断地降低行政成本、提高行政效率,规范自身行为、简政放权、致力于建设服务型政府。以上种种,都有助于反腐败,降低腐败水平。

同时,研究发现:受教育程度和公职人员平均工资水平的提高对于减少官员的腐败行为具有显著而积极的作用;全面贯彻落实的城镇化战略提供给腐败官员以建设公共基础设施为代表的项目腐败机会;经济发达地区具有更多的寻租空间,往往腐败水平更高;对外开放深化和财政分权从制度上抑制了地方官员的腐败水平。

根据上述研究结论,有针对性的提出如下反腐败制度设计建议:第一,继续深化政府机构改革,降低行政成本,提高行政效率。加速转变政府职能,提供优质的公共服务,缩小官员的寻租空间。强化政策执行力度,持续高压的打击腐败行为、惩治腐败官员。第二,明确政府权力边界,加大市场化改革的力度,限制权力对资源的动员能力,从根本上铲除以寻租设租为手段的经济型腐败现象。第三,提高官员和公民的受教育水平,对官员进行思想教育使其知法、守法、有所敬畏;公民受教育水平的提高能够增强其权利意识、民主监督意识、社会参与度,可以有效制约政府的违法行为。第四,提高公职人员的平均工资水平,贯彻“高薪养廉”政策,提高违反犯罪的机会成本,使其三思而后行。第五,进一步提高对外开放程度、深化财政分权体制可以遏制地方官员腐败。同时需注意对城镇化战略中基础建设工程的监督管理和经济发达地区官员的监督约束,杜绝隐匿化腐败行为的蔓延扩散。

参考文献:

[1]胡鞍钢,过勇.道德文化、腐败与经济转型[J].经济研究,2003(12):26-33.

[2]Wederman,A.The Intensification of Corruption in China[J].The China Quarterly,2004(180):895-921.

[3]R.Fishman,R.Gatti.Decentralization and Corruption:Evidence across Countries[J].Journal of Public Economics.2002(83):325-345.

[4]Mocan,N.What Determined Corruption International Evidence from Micro Data[Z].NBER Working Paper,2004.NO.10460.

[5]Banerjee,A.A Theory of Misgovernance[J].Quarterly Journal of Economics,1997(11):1289-1332.

[6]周黎安,陶婧.政府规模、市场化与地区腐败问题研究[J].经济研究,2009(1):57-69.

[7]倪星,陈珊珊.经济结构、制度安排与地区腐败[J].中山大学学报,2013(6):138-150.

[8]倪星,原超.经济发展、制度结构与腐败程度[J].浙江大学学报,2014(7):134-145.

[9]罗也骁,段龙龙,胡春.财政分权、政府规模扩张与官员腐败.上海经济研究,2015(1):59-68.

[10]姜琪.腐败与中国式经济增长[J].南京师大学报(社会科学版),2014(2):52-64.

[责任编辑:周芳]

作者简介:程琦(1991-),男,安徽马鞍山人,安徽工业大学硕士研究生,主要从事产业经济学研究;刘艳华(1979-),男,山东泰安人,安徽工业大学副教授,博士,硕士生导师,主要研究方向为金融与财政。

基金项目:国家自然科学基金项目(71203001)。

收稿日期:2015-08-28

DOI:10.13420/j.cnki.jczu.2016.01.013

[中图分类号]F812

[文献标识码]A

[文章编号]1674-1102(2016)01-0053-05