班级规模对学生非认知技能的影响

在小班里,学生学习兴趣更浓厚,学习态度更好,教师课堂纪律管理时间显著减少,能将更多时间用于培养学生的注意力和自控能力,师生关系融洽,学生有更强的归属感。

班级规模改革是美国上世纪80年代以来教育改革和实验的重心之一,政策的强烈诉求推动了班级规模研究的繁荣。试图证明班额效应是否存在,以及寻找班额效应强度的大小是班级规模研究的核心问题。[1]长期以来,学生学业成绩是这一领域研究常用的产出变量,它在一定程度上反映了学校教育教学的进展,但近年来却不断受到人们的质疑,因为这一指标忽视了对学生发展为健全“人”的过程中所需要的心理品质和人际互动能力的衡量,因此一直广为研究者诟病。

从20世纪80年代开始,诺贝尔经济学奖得主赫克曼就将研究重点放在如何发展美国最重要的资源——人力资本上,特别是“软技能”,即非认知技能。赫克曼将人力资本区分为认知和非认知两个部分。他认为,对认知能力和以考试成绩来衡量的学业成就的过度重视,以及对社交能力的忽视,直接导致了许多人力资源政策评价的重大偏差。[2]由此,学生的非认知能力开始被人们重视起来。

非认知技能是指人们在进行各种活动时,除智力因素以外,对智力的发挥或发展起直接制约作用的心理因素,如动机、兴趣、情感、意志、性格等。

一、非认知技能、学生学业成就与劳动力市场表现

学习成绩不是最好的同学,进入社会后反而混得更好,这就是教育中的“第十名现象”。相比认知技能在学业成就或就业中的作用,人们逐渐意识到非认知技能发挥着同等,甚至更加重要的作用。

1.非认知技能对学生学业成绩的作用

实验证据表明,非认知技能能促进学生认知技能和学生学业成就的发展,比如动机对成绩的影响。有研究对128名荷兰学生开展了心理特质与经济回报的关系实验,当报酬多少与成绩正向挂钩时,学生花费了更多的时间来完成测试题目,以获得更高的考试成绩。[3]

其他一些研究着眼于学生行为特点与教育成效之间的关系。与考试成绩相似,学生的学习习惯也对今后的教育成效有正向影响。有研究以英国儿童作为样本,分析了11岁儿童的认知技能及非认知技能和以下三项指标的关联:16岁时是否还留在学校,到42岁时是否获得了更高的学位,37岁时的识字和计算能力指标。研究结论显示:那些11岁时展现了更好的社会适应性的孩子,更有可能到16岁时仍在接受教育,更有可能获得更高的学位。[4]3

有趣的是,非认知技能对认知技能的影响起着调节作用:即非认知技能低的学生,其认知技能对16岁仍在学校接受教育的可能性影响的边际效用也低;非认知技能高的学生,认知技能的边际效用则相应较高。换句话说,即使有些学生在小时候有非常高的认知技能,但如果他们的非认知技能非常低的话,他们到16岁时辍学的可能性仍然较大。[4]4

2.非认知技能对个人职业参与和工资收入的预测作用

非认知能力对个体发展和劳动力市场成功的作用,在实证经济学文献上我们发现了两条有意思的观点:传统的观点认为,认知技能中的智力能力是成功的主要原因[5];近期的研究者却发现,非认知技能,如持久力、动机、领导能力和社交技能,在决定个体是否成功上与认知技能同等甚至更加重要。

非认知技能对个体劳动力市场发展至关重要。2002年,美国国家大学与雇员协会调查了被大众普遍认可的五种个人特质,依次是:沟通技巧、动机、团队合作能力、领导能力和学业成绩。其中只有一项(学业成绩)属于认知技能,影响个体成功最重要的其他特质都归功于非认知技能。

近年来,来自劳动经济学领域的实证研究发现,非认知能力对长期教育绩效和劳动力市场产出的重要作用。人际技能对工资有正向影响,根据学生的学习和考试动机可以预测23年后其在劳动力市场中的收入。[6]

二、小班对促进学生非认知技能发展的独特优势

虽然大量研究证明了非认知技能的诸多正向收益,但对于如何培养学生的非认知技能,学界仍缺乏稳健的因果证据。在国际上,如何发展学生的非认知技能开始进入教育政策制定者的视野,班级规模缩减就是方法之一。

1.班级规模降低对非认知技能发展的贡献被低估

学界对班级规模缩减有效性的争论由来已久,大量研究都集中在探寻教学班额与学生学业成绩的关系上。20世纪80年代,美国田纳西州开展了著名的生师成就比计划(简称STAR计划):来自79所小学的学生被随机分配到小班和常规班额的班级中,研究持续了四年。与此同时,大量班级规模的类似实验也相继开展。可是迄今为止,班级规模的有效性仍然难以定论,研究者就“大班小班孰优孰劣”的问题仍未达成共识[7]其中美国著名教育经济学家汉纳谢克和克鲁格作为其中最具代表性的学者,两人各执一端。汉纳谢克对当时各种学校资源(包括降低班级规模)投入与学生学习成果关系的重要研究进行重估,结果并未发现班级规模和学生学业成就间的相关性。而克鲁格则认为汉纳谢克最大的疏漏在于,忽略了小班对学生非认知技能培养的影响。他认为班级规模减低的成本——收益分析中的收益部分被低估,因为学生的非认知技能直接影响了今后其在劳动力市场上的收入,而这一部分并未被汉纳谢克计算到收益之中。[8]换句话说,班级规模降低对非认知技能发展的贡献被低估了。

2. 小班对学生非认知技能发展的正向影响

在理论上,学者们普遍对班级规模对学生非认知能力的发展持正向期待。按照美国社会学家库利的原初群体理论,学校教育的基本组成单位——班级,属于一种原初群体。它具有两个重要特征:一是帮助学生塑造自我,使“镜中自我”得以形成;二是满足学生的集体情感需求。班级是学生非认知技能形成和发展的重要场所,其中小班对学生的非认知能力有明显的提高,比如使教师更易于纠正学生的问题行为,发展学生的社会性和自制力。

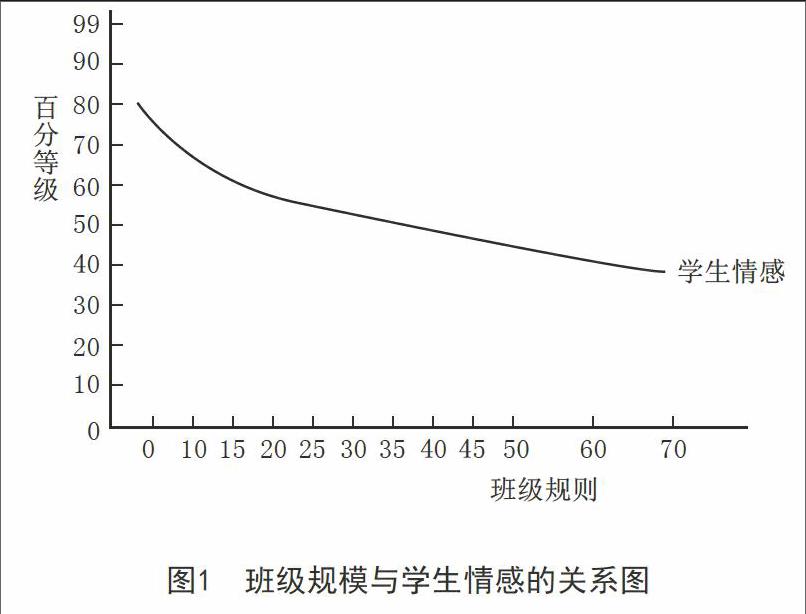

但关于小班确能提高学生非认知能力的直接证据搜集仍处于增长阶段。20世纪80年代,史密斯和格拉斯率先就班级规模与学生态度的关系展开了研究。两位学者筛选了59个代表性研究,考察了学生态度和情感变量。这59篇报告涉及了172项大、小班学生在情感方面的比较,其中147项(占85%)研究肯定了小班教学。也就是说,有85%的研究表明,在学生情感方面,小班教学优于大班(见图1)。[9]427在小班里,学生学习兴趣更浓厚,学习态度更好。教师课堂纪律管理时间显著减少,能将更多的时间用于培养学生的注意力和自控能力,师生关系融洽,学生有更强的归属感。

作为班级规模领域中最为著名的实验之一,STAR计划为班级规模对非认知能力的影响研究提供了较为可靠的数据。不少学者运用SAGE的研究数据发现,小班中的学生更敢于提问,更守纪律;[10]43小班学生间更能了解彼此,更愿意和同学分享自己的想法和问题。[11]

2000年后,学者们更大规模地尝试将班级规模效应测度从单纯的考试成绩指标扩展到更大的范围:如青少年犯罪行为、青少年怀孕、高中毕业、大学入学和完成情况、大学质量、储蓄行为、结婚率、居住地点及住所拥有等。研究发现:扩大班额不仅从短期来讲会降低学生学业成绩,从长期来讲更有可能损害人力资本的形成。[12]

还有研究者将瑞典10-13岁的学生作为样本评估了班级规模的长期影响:13岁时,小班中的学生表现出更高的认知和非认知技能,诸如努力、动机和自信等;到成年时期(27-42岁),那些小班学生拥有更高的受教育水平和更高的收入。[13]

通过对一所中学8名6-7年级的教师进行访谈发现,社会懈怠能解释学生的课堂参与行为,班级人数增加时,学生对班级的贡献减少。[14]但也有研究并未发现类似的正向结论,并不支持缩减班级规模。一个研究考察了62个规模在16至37人之间的班级,经过为期2年的课堂观察,发现在师生态度、学生自我认知、艺术、写作、词汇、阅读和数学问题解决上均没有显著差异。[15]

3.小班对学生非认知技能发展的影响在低年级学生中更明显

学界关于非认知技能的发展路径一直未能达成共识:非认知技能究竟是早年形成的,还是直到成年亦有改进的空间?一种观点认为相对于认知能力在8岁左右形成,社会技能等非认知能力具有更大的延展性,但通常到在20岁前也会确定。社会心理学家则更为乐观,他们认为情绪能力任何时候学习都不晚。但总的来说,对学生非认知技能的干预越早,收效越好。学生年龄是班级规模影响学生非认知能力发展的重要调节变量。

著名的元研究发现,班级规模对不同年龄学生的态度和情感影响不同:小班对12岁以下的学生影响最大,13~17岁次之,18岁以上最弱。[9]432另一项研究则比较了以班级规模和学生态度或行为的关系为主题的17项研究,发现其中有7项显示小班学生的态度和行为更积极,并且这种积极影响随着学生年级增长而降低。学前1~3年级的聚类分析显示了两者之间最强的关系,6个研究中有4个支持小班;对于4—8年级,3个研究中有1个支持小班,另外2个没有影响;对于9—12年级,8个研究中只有2个支持小班,另外6个没有影响。[16]

对STAR计划样本学生的跟踪研究也提供了有力的证据。根据参加该实验的教师反馈,相对于常规班学生,小班学生的努力程度和首创精神明显更强,消极参与行为更少;[17]但对8年级学生没有观察到类似的效应。[18]

还有研究运用1988年美国教育纵向研究数据,通过2个跨学科项目,比较8年级班级规模是如何影响学生和教师的非认知能力。研究结果表明:相对于大班,8年级小班学生在几个学习投入指标上都有所改进,效果持续到2年后。且研究者还宣称这一结果仍是对小班影响效果的保守估计。研究者还对其中2000名学生进行追踪调查,以非认知能力的假定收入影响来估计,这些学生从班级规模缩小中获得的非认知受益总体是4.6%,其中城市学校的受益可以达到7.9%。[10]42

三、完善对非认知技能的测量以重估班额效应

人们通常用IQ智力测验和标准考试来测量学生用以解决抽象问题的智力和能力,即认知技能。智商到小学阶段就基本稳定了,与“硬”技能智商(如读、写、算)不同,“软”技能是难以用对认知能力的常规测试来度量的。迄今为止,大量的努力仍聚焦在通过标准化考试对认知技能的测量上,对于如何搜集非认知技能的信息,我们仍知之甚少。

分析当下实证经济学文献,非认知技能测量方法的选择极大受制于研究数据的可获得性。有些研究使用心理学家罗特的心理控制源量表来测量,考查个体将成功或失败的责任归因于自身的内部因素还是外部因素。有些研究使用教师对学生的评语来测量,德克和海姆森使用教师和学生报告来综合测量学生的学习习惯,包括教师对学生课堂捣乱或注意力不集中等行为的评定报告,学生对自我学习动机和自信心的自评报告。还有研究尝试使用教育心理学中的“学校参与”概念作为非认知能力的整合性分析指标。教育心理学文献中的“学校参与”分为两种:第一种是行为参与,第二种是心理参与。行为参与侧重学生学习参与的形式,如出勤、作业完成情况、在课堂上的注意力等。而心理参与包括学生对教师的情感反应,如兴趣、动机、焦虑和归属感。大量的研究表明,学生的积极投入与学业获得的成就之间具有很高的相关性,学生的学习行为具有很强的学校特征。[19]

总体而言,非认知技能要么源于家长和教师对学生的评价,要么基于个体对自身个性特征的自我感知。相对于IQ数据,这类自我报告数据的信度、效度和精度都有待提升。有的心理学家尝试运用个体访谈法来提高数据的信度,但这种方法成本偏高。而且,对于非认知技能的测量,目前可获得的数据仅仅源于非常有限的国家,特别是美国和英国,国际间数据的比较分析尚难展开。如何完善对非认知技能的测量以重估班额效应,教育学、心理学、统计学在这一命题上还有很长的路要走。

参考文献:

[1]方征.班额调整须与教育发展阶段相适应——班额效应“异常”的思考[J].教育发展研究,2015(4):38-41.

[2]Heckman J.A Life Cycle Model of Family Labor Supply[A].inWeisbrod B.and HughesH.Human Resource,Employment and Development:Proceedings of Sixth World Congress[C].IEA,McMillan,1983.

[3]Borghans L,Meijers F,terWeel B.The Role of Noncognitive Skills inExplaining Cognitive Test Scores[J].Economic Inquiry,2006,46(1):2-12.

[4]CarneiroP,CrawfordC,GoodmanA.The Impact of Early Cognitive and Non-Cognitive Skills on Later Outcomes[R].CEE Discussion Paper 0092,2007.

[5]HerrsteinR,MurrayC.The Bell Curve[M].New York:Simon & Schuster,1994.

[6]SegalC.Motivation,Test Scoresand Economic Success[R].UPF Working Paper 1124.Barcelona: UniversitatPompeu Fabra,2008.

[7]RockoffJ.Field Experiments in Class Size from the Earlier Twentieth Century[J].Journal ofEconomic Perspectives,2009,23(4):211-230.

[8]Krueger A,HanushekE,RiceJ.The Class Size Debate[M].Washington D.C.:Economic Policy Institute,2002.

[9]SmithM,Glass G.Meta-Analysis of Research on Class Size and Its Relationship to Attitudes and Instruction[J].American Educational Research Journal,1980,17(4):419-433.

[10]DeeT,WestM.The Non-Cognitive Returns to Class Size[J].Educational Evaluation and Policy Analysis,2011,33(1):23-46.

[11]ZahorikJ,Molnar A, Smith P. SAGE Advice: Research on Teaching in Reduced-Size Classes [J].Education Policy Studies Laboratory,2003, 1(103):14-15.

[12]KruegerA,Whitmore D.The Effect of Attending a Small Class in the Early Grades on College Test-taking and Middle School Test Results:Evidence from Project STAR[J].The Economic Journal,2001,111(468):1-28.

[13]Fredriksson P,?ckertB,Oosterbeek H. Long-term Effects of Class Size[J].The Quarterly Journal of Economics,2013,128(1):249-285.

[14]EnglehartJ.Teacher Perceptions of Student Behavior as A Function of Class Size[J].Social Psychology of Education,2006,9(3):245-272.

[15]SharpsonS,WrightE,EasonG,FitzgeraldJ. An Experimental Study of the Effects of Class Size[J].American Educational Research Journal, 1980,17(2):141-152.

[16]RobinsonG. Synthesis of Research on the Effects of Class Size[J].Educational Leadership. 1990,47(7):80-90.

[17]FinnJ,Fulton D,ZahariasJ,NyeB.Carry-Over Effects of Small Class[J].Peabody Journal of Education,1989,67(1):75-84.

[18]FinnJ,PannozzoG,AchillesC.The“Whys” of Class Size:Student Behavior in Small Classes[J].Review of Educational Research,2003,73(3):321-368.

[19]FredricksJ,BlumenfeldP,Paris A.School Engagement:Potential of the Concept,State of the Evidence[J].Review of Educational Research, 2004,74(1):59-109.

【方征,华南师范大学教育科学学院,副教授】

责任编辑/李 诗