活色生香

“我喜欢看到万物生发的感觉。”李津的工作室开阔通透,满屋子高高低低的植物显得生机勃勃、郁郁葱葱。采访那天阳光极好,室内外的花草都更显明艳动人,赶巧遇到生活中不可多得的繁茂景致。那天,李津特意穿了件正面浅咖色的夹克,上面印着他画的食物图案,搭配起背景墙上极具特色的水墨画,倒是与眼前这位一脸大胡子的艺术家形成了强烈反差,似是有趣冲散了严肃,欢快替代了沉闷,也暗示着他不同于传统水墨画家的作为。

前不久,李津的30周年回顾展刚结束,来自多方的良好反馈让他感到放松,也跃跃欲试着想要重新出发:“中国画给外界的印象,经常是艺术家成功了就少有变化,但我现在有点浑身憋着劲的感觉,希望能够最大程度地释放,找到一种随意放松又豪放的状态。”

1984年,刚毕业的李津放弃留校任教,去西藏支教,之后断断续续在那里生活了三四年。我们的话题便从他当年的“西藏组画”开始:“那时候的拉萨,饭馆不超过10个,街上没有公交车,人非常少,就好像一个空城。有时候,还能看到藏人骑着马,背着枪,子弹袋擦得亮亮的,到处都是野狗。”他四处游历,转过很多寺院,深深地被当地自然和宗教环境所打动。

20世纪90年代中期,李津住到北京胡同里,发现了更多生活乐趣,“几棵普通的兰草,只要用心去琢磨,它带来的东西就可以无限延展”。他选择居住在没有被改造过的破院子里,大门用的是传统顶门柱,窗户用的是老北京糊纸,这种“老婆孩子热炕头的小日子”正是他想要的感觉。当时,他画目力所及的世俗生活,自得其乐地做各种尝试,他画以食物为主的“吃”系列,一杯酒、一根香肠、一块红烧肉,都透着天真气息。他逐渐找到得心应手的表达方式,我们能从画面里看到鸡腿、蟹爪、萝卜、大蒜等,仿佛古时文人笔下的梅、兰、竹、菊,个个造型逼真、色彩淋漓,有时竞出现像人一般有着生动入骨的表情,或甜媚、或木讷、或挑衅地要与观者对话一般。而李津追求的便是保留骨肉之外的鲜活气儿:“画一盘菜,如果它有色香味,有冒香的感觉,你想闻想吃,这就是鲜活。但画这种有欲望的画,我自己必须得能吃,懂得如何吃,并享受生活。”

传统文入水墨向来追求清高淡雅,鲜以世俗生活为主题,但李津想做的恰好是以传统材料来关注世俗,将重心放在食物方面。至今,他仍然很怀念那段胡同时光,“6平方米的画室,一个很能驾驭又很自足的环境,我想画就画,纯粹自己逗自己玩。而且,北京的胡同生活也是这样,有一种即使吃得再不好,但是有种自豪地活在龙脉上的自足感”。

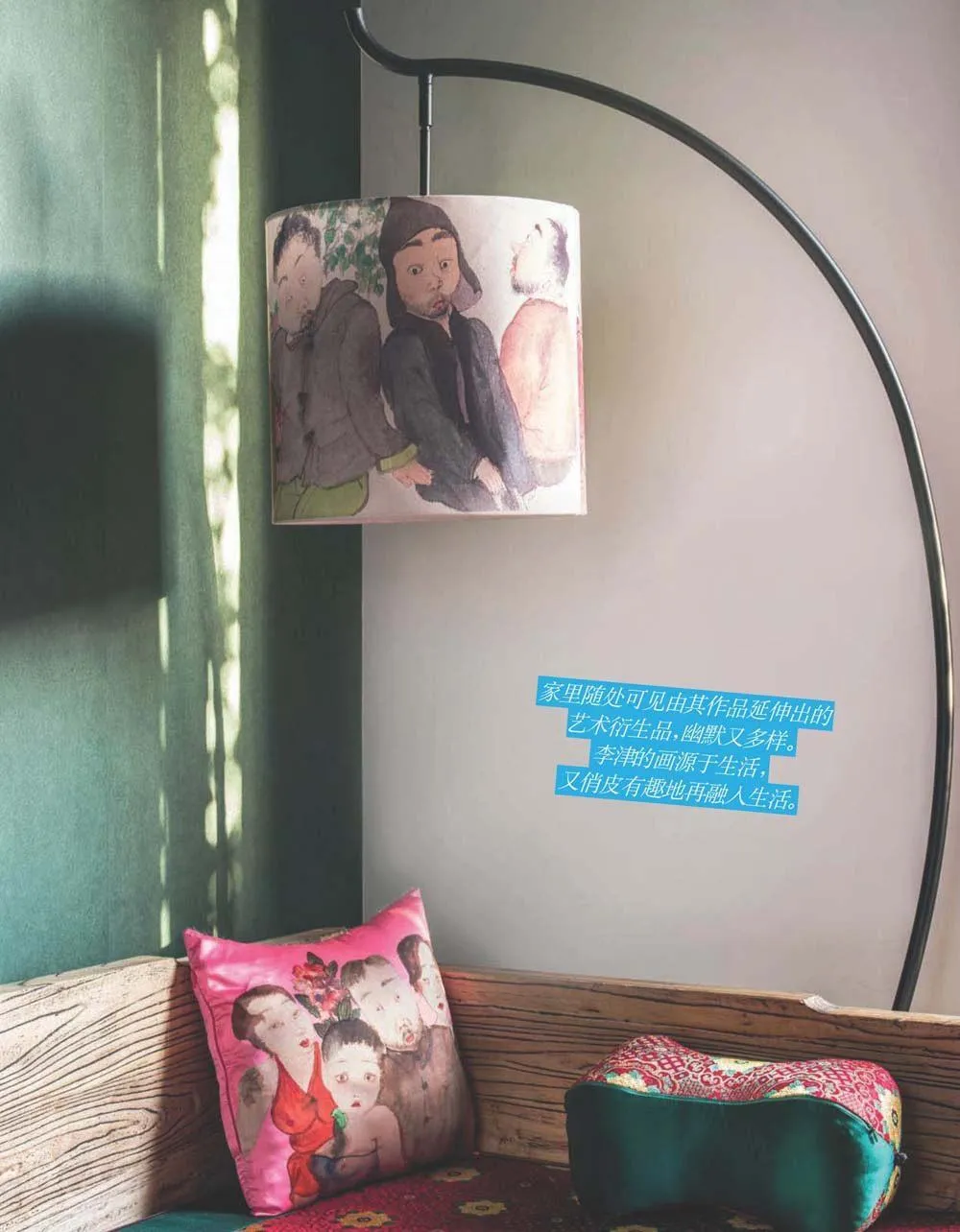

黄昏时分,夕阳未落,我们还有幸相随到他家里,见识到李津的家常状态。在一栋带有小院落的中式别墅里,有花树廊亭,有鸟雀樊笼,葡萄藤架下垂着的葡萄和葫芦,平添了一丝生机。客厅的大水缸滴答有声地流着水,养着斑斓活泼的小金鱼。家里各处挂着他的画和造型怪趣的木雕,角落里还有中式小景的布置,一看便知晓主人对生活热忱的爱。

“我最讲究的还是吃。”当午后阳光只剩下余晖,空气中带点微凉,我们坐在小院中,李津换上围裙,甩身铺上一块印有各色海鲜的花绿桌布,摆上一只只带有饮食男女图样的盘碟,一股鲜活的氛围铺陈开来。随后,他端出一锅蒸好的大闸蟹,色泽饱满、香气四溢,熟练地准备姜丝、醋和绍兴花雕酒,摆上几道下酒小菜,邀请大家落座吃蟹。一两杯小酒下肚,他的话匣子也慢慢打开,说起与美食相关的趣事逸闻和讲究,可谓滔滔不绝。比之前谈艺术更为开怀,还不时地爽朗大笑:“以前我在美院教书时,一大早就着豆浆油条喝点酒,然后去课堂,效果特别好。后来学生们都说,李老师要不喝酒就来讲课,真不够精彩,不兴奋!”

李津一直坚持“首先得有生活,然后才有艺术”。“我们总说用艺术打造生活,藏家可以这么想,但画家不行,一定是生活艺术化,然后将生活所得化成艺术,让别人通过欣赏艺术回归生活”。不言而喻,只有懂得享受生活乐趣,才能创造鲜活的艺术。临走前,李津不忘举起手中的酒杯向我们道别:“今天状态好,主要是有你们逗我乐。”在场的客人们都被当肘温馨的气氛所感染,还记得有人曾说,懂得与世界和解的艺术家才是好艺术家。李津用他宽广的胸襟和开阔的眼界,创造着鲜活的艺术。这样看似世俗的选择,才蕴含着一股涌如清泉的智慧。