进退人生

台湾著名室内设计师杜文正喜欢围棋,在那一颗棋子的进退之间,尽是他的理性判断与迅速选择。这也正是他对设计与生活的理解,始于理性,终于感性,方寸之间、巨细之物都要尽心平衡。

离开办公室,驱车半小时,当很多同仁还堵在周五晚高峰的车流中焦头烂额时,杜文正已经坐进自己位于台北市郊的别墅中。这个叫林口的地方曾是一片荒无人烟的茶园,台湾首富林氏家族在曾祖父那一代就买下这里的土地,并于7年前开始兴建别墅。而曾帮林家的超级豪宅项目“帝宝”做过室内规划的杜文正,当仁不让也成为这次的“御用”室内设计师。“原本这一排是四户别墅连在一起,林家3兄弟每人一户,还空出来一户,我建议他们做成私人美术馆。可后来,自己越设计越觉得它好,林家女婿许董就说:‘干脆这一户杜先生你拿去好了。’”当时的杜文正正在为自己数量庞大的艺术品和老家具收藏犯难,一度都想去乡下盖个货柜式的房子来安置它们了,许董这一语惊醒梦中人,他便乐得买下这里,跟林家三兄弟当起了邻居。“后来许董才告诉我,他们三兄弟曾有个默契,就是这一户房子不论最后让给谁,一定要三兄弟都点头认可,而如果是我,那都不要说卖,就一起‘凑份子’来建房就好了”。于是,如今坐在这个远离主路的周末度假屋中,杜文正感受到的不仅是静谧安逸,更有惺惺相惜的友情。

杜文正爱围棋,也因此养成严谨、理智的性格。从大学时代可以站在旁边看别人下一整天开始,到现在忙于各种事务.没有时间与人对奔,也要专门在这家里留出阳光最好的顶层空间作为自己的棋室,静处打谱,也好似亲历了两位高手过招般尽兴。“围棋教会我很多设计道理,因为我有个观念:设计的目的是解决问题,设计的过程则是不断选择。就像下棋时,你既要照顾细节,又要有大局观,如果赢了局部而失掉全盘,那还是输。而且,围棋就是每一手棋下完,情况都会有所改变,而你要根据这个变化的情势来做下一步的抉择,这不是跟设计一样的道理吗?”

作为已故台湾建筑大师汉宝德先生的得意门生,杜文正受到的是最正统和严格的“现代主义”训练,对于理性主义的尊崇可想而知。因此,他所做的室内设计跟我们一般理解的花哨装饰不同,而更重在一种空间的规划。“没受过严格训练的人,常期冀靠加东西来烘托气氛,譬如配装饰品、挂艺术品,但对于我们专业的人来说,这个格局规划的‘底’最根本”。就像一道菜,当调味品加得越少,越能反映本质的高低。但跟建筑所讲的空间不同,室内设计所说的空间又并不只是立体存在的空间,“有时候这个桌面也是一个空间,它上面不摆东西、摆I件东西和摆3件东西,它的空间呈现都不一样”。正如我们此刻站在这个气质温文的餐厅里,我们只看到一个空间,而杜先生满眼却是其中三十几个大小高低各不同的空间。“就像一幅画的构图,家的美感是由这无数的空间关系形成的。不是元素本身在形成美,美存在于这些元素塑造出来的空间关系中”。他指着饭厅墙上那幅画解释道:“譬如我在这个家里挂的都不是太抢眼的作品,因为我的收藏和要摆出来的东西太多,只有不太‘强’的画才比较容易跟周遭搭配,也就是所谓的‘容易挂’。有些东西,看似平淡,但它形成出来的‘值’很大,恰恰能给出一个大的搭配余地。这个搭配可以是和谐的,也可以是对比的,但都要达到一种平衡,我也把它们叫作一种‘秩序’,只有从各个空间的组织上去调整,使之符合秩序,一个家才能产生美感。”

环顾这一层:门厅、客厅、餐厅、厨房;油画、水墨、雕塑、非洲面具;圈椅、竹凳、意大利沙发…..而这个家上上下下一共5层,连地下车库都如画廊般挂满艺术品。如此多的元素在杜先生眼里到底会创造出多少个空间,光是想想我们都头大!他却笑道:“对啊,你看我这么多收藏,类型风格多种多样,牵一发而动全身,只是画的位置挪一下,全部都要依次调整,真是很难很难的。”他言辞之中有难意,更有愉情。“不过好在家也跟人一样,要慢慢成长,你要一来就长到五六十岁,既不可能,你也不愿意。只有经历过了年轻的莽撞、激情,才更能体会老年的平和、智慧”。

严谨的杜先生从几十年前就开始跟建筑设计的同好一起研究美学流变。他说从几千年的历史来看,“古典与现代之间就像一个太极图的曲线,从中间开始发展,先慢慢趋向古典,达到一个高峰,然后往回走,走到持平,开始向浪漫发展,到了浪漫的极致,又回头……然后往复交替,到了今天,我认为我们所处的应该是一个在建筑美学上最浪漫的时代”。而他这么一个秉承理性传统的设计师,对这样的浪漫并不完全认可。“我所认为的设计,理性与感性应该是一半一半的。它应该是先由理性开始,再以感性结束。为了解决问题我们有不同手法,这些手法里就会牵涉艺术的部分,但终究设计跟纯艺术创作还是不一样的”。到了功成名就的现在,他一眼就能判别一件作品背后设计师的年龄。“因为设计与艺术太接近,有时就像个陷阱,设计师很容易陷进去,越是年轻越是这样。他们太用力想要把自己表现出来了。到了我这个年纪,一看就知道:啊,他自己又想蹦出来了!”

当然,杜文正也年轻过,“那时候也真是没见过什么世面。资讯不发达,很多东西都要靠从国外的杂志来了解,我也因此从大学时代就成了AD的拥趸,几十年来一直在订阅”。另一方面,他的很多爱好也是跟那些当时就已经住豪宅的客人们学来的。“他们有的是资深古典乐迷,有的是大收藏家,有的是音响发烧友,真是三人行必有我师!还有一个业主,从他那里我才知道真正的波斯地毯是怎么回事。所以干我们这行,时间也是个问题,我常对学生说,学问和技术我可以教给你,但修养必须你自己慢慢修炼”。

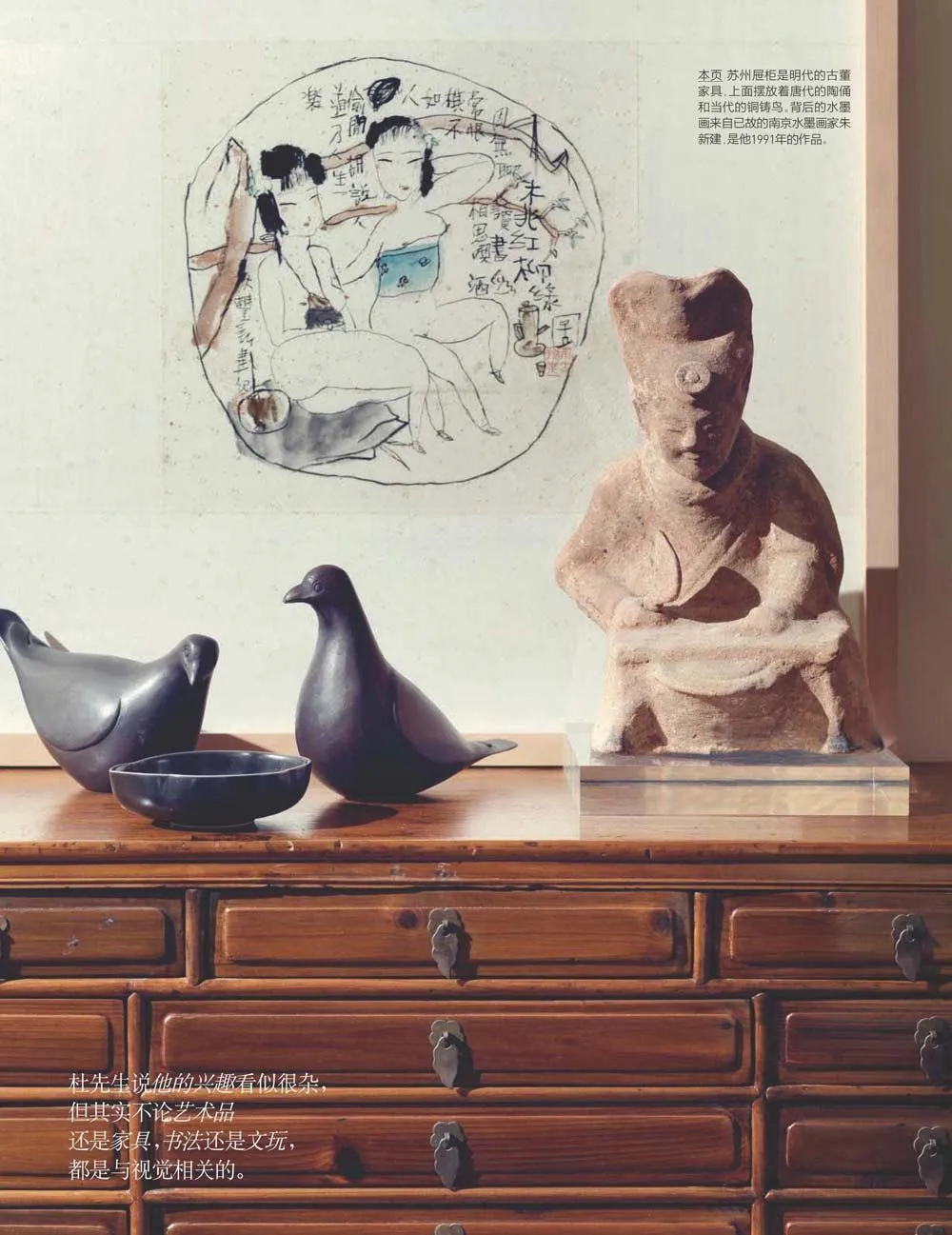

所以现在他作为艺术品和老家具收藏家的声名在外,其实也都是时间积累出来的。“我收艺术品不一定都收大名字,我更享受从年轻艺术家里去挑选,然后用时间来判断自己眼光的过程。很奇怪,现在很多知名艺术家的第一幅画都是我买的”。一向对自己眼光很自信的杜文正对待收藏也如对待每一步棋般慎重,每一位艺术家,他都会观察、甄别很久。“我要看他的整个创作过程,看他的前因后果,我绝不买那种迎合市场的作品”。至于老家具,从很早开始收时,只能找到一些晚清、民国时期的台式老件,到后来两岸开放,真正找到很多源流更久远的中式老家具,他把它们跟意大利的现代设计相搭配,放到现代人的空间中,“我所享受的正如左宗棠的对联:读破万卷,神交古人”。

从上世纪七八十年代开始,他做这种中国风格的混搭,在当时被德国、北欧味道熏染透的台湾室内设计界,始为第一人,不觉就被大家誉为“带有人文味道的新中式风格”代言者。各处都请他去演讲该种题目,甚至在1990年来北京做交流时,都被点名要讲“现代中国风”。如此理性的一个人,就此去做了很多研究梳理,“我不要讲什么感觉,要讲就要把道理和内核讲出来给人知道才行”。他说其实自己并没有在某种风格上特别偏好,凡是好的就都由衷喜欢,如同现在我们看到他家众多的椅子,没有哪款是成套的。“有时候人家必须要一对才卖,我就当场喊来好朋友平分。但凡好的东西,在足够好的时候都会有一种共通性。因为这种共通性,它就有可结合沟通的渠道。为了这种结合,我们可以运用很多媒介,譬如色彩、纹样、位置,甚至第三物……”

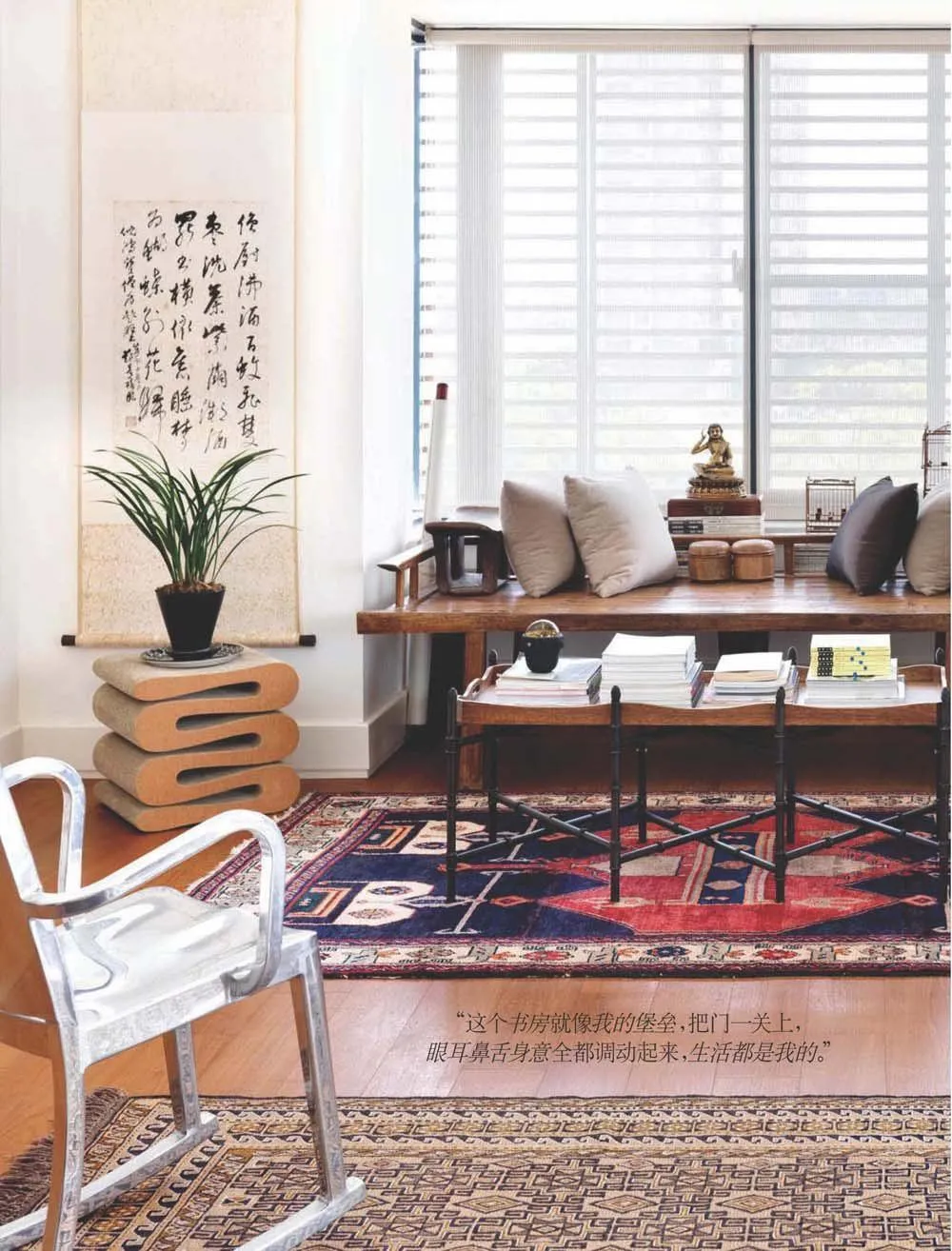

说起来尽是理性分析,这个周末居所却是最能令他松弛下来享受生活的地方。每当他走入自己位于3层的书房,躺在那张专门挑来的、最舒服的、看电视的椅子上,打开电视、转到高尔夫频道,关掉声音,转而播放自己的古典音乐,再端上一杯红酒……“眼耳鼻舌身意都用到了,那一刻,门关起来,这里就是我的堡垒!”而杜太太最爱躺在一层客厅的Cassina椅上小憩,享受从后窗吹来的徐徐凉风,“有种小时候在树荫下午睡的美妙”。

其实,理性也好,感性也好;设计也好,艺术也罢,都如此自然地流淌在生活中。“我有一次演讲结尾时,讲了张三丰一边大战玄冥二老,一边教张无忌武功的例子。张三丰到最后问:‘你记了多少了?’张无忌说他都忘了,张三丰说那就对了,忘了就对了!我想说的也是这个意思,好设计都不是刻意为之的,一切元素都只是养分,你要把它们都忘掉,然后自然生长出来的东西,才是你自己的!”