从语义角度研究类词缀“风”

【摘要】类词缀是一种用来指称类似词缀的构词成分,由于其在语义上还未完全虚化,故在词缀前加个“类”字。例如英伦风、旅游热中的“风”和“热”都是类词缀。在已有研究中,语言学家们集中讨论了类词缀的范围和划分标准等,而从语义角度分析个别类词缀的研究却少之又少。文章依托《现代汉语词典》等,通过对“风”进行系统的语义分析,探析其作为类词缀的形成过程并探索类词缀的成因。

【关键词】类词缀;语义;风

【中图分类号】G643 【文献标识码】A

近年来,“日韩风”“民族风”“英伦风”等以“风”为后缀的词语广见于大众视野。在此类词语中,“风”被称为“类词缀”。所谓类词缀,即介于词根和词缀之间的过渡性构词成分,这部分语素词汇意义有所虚化,又未完全虚化,组合能力强,是一种半虚半实(一般来说虚大于实)的语素。类词缀具有能产性、定位性等特点,在新词创造中起重要作用。对类词缀“风”的探索有助于了解汉语中的新现象,从而更好地使用汉语。

一、“风”的语义分析

甲骨文时期的“风”即:,是个象形字,其状如凤凰。这是因为在古代,“凤”与“风”是同一个字。直到小篆时代,专指因空气流动而引起的自然现象的“风”才出现,此时的“风”即:,是形声字,其外框是个“凡”字,表示读音;里面是个“虫”字,表示这个字与虫有关。“风动虫生”,意为由于风吹动,虫子孵化。由此判断,“风”的释义起源于空气流动这种自然现象。《康熙字典》中对“风”有如下释义:1.空气流动的自然现象:《庄子·齐物论》:大块噫气,其名为风。2.借风力吹:《易·系辞》:风以散之。3.像风一样快:《左传·成十六年》:郄至三遇楚子之卒,见楚子必下免冑而趋风。4.礼教:《书·毕命》:彰善瘅恶,树之风声。5.风气:《笺》风是诸侯政教也。6.风俗:《礼·乐记》移风易俗,天下皆宁。

此外,“风”还特指疾名、地名、官名、草名、鸟鸣、民歌、雌雄相互引诱和讽刺等释义。而在《现代汉语词典》(第6版)中, “风”的释义除同以上古代汉语古代列出的1—6外,还有如下:1.借风力吹干的:~鸡;2.景象:~景;3.态度;姿态:作~;4.(~儿)(名)风声;消息:闻~而动;5.传说的,没有实际根据的:~闻;6.指民歌(《诗经》里的《国风》,是古代十五国的民歌:采~;7.中医指一种疾病的重要因素或某些疾病:~疹;8.(Feng)(名)姓。

由此观之,礼教、风气、风俗均由“风”具有吹散和传播快的特点演化而来。因为风四处流动的特点,又增添了“消息”的义项,如“闻风而动”,由此引申为“传说的,没有实际根据的”,如“风闻”。此外,还增加了“景象”“态度”等义项,甚至还有地名和官名等特殊义项。但随着时间的推移,这些特殊义项逐渐消失。

二、类词缀“风”的形成过程及分类

虽然“风”的类词缀用法目前还未收录到《现代汉语词典》中,但21世纪后,受外国语言文字以及网络的影响,这一用法得到了广泛认可。譬如:棉麻系带纯色马甲,宽松针织长款开衫,休闲、中性、简单而不同于简约叛逆的英伦风,更偏向于街头类型的纽约范。

今年的西博会将推出经贸合作、科技交流、文化体验、休闲旅游四大板块共50多个重点项目,让杭州市民在家门口就可以感受最炫国际风。

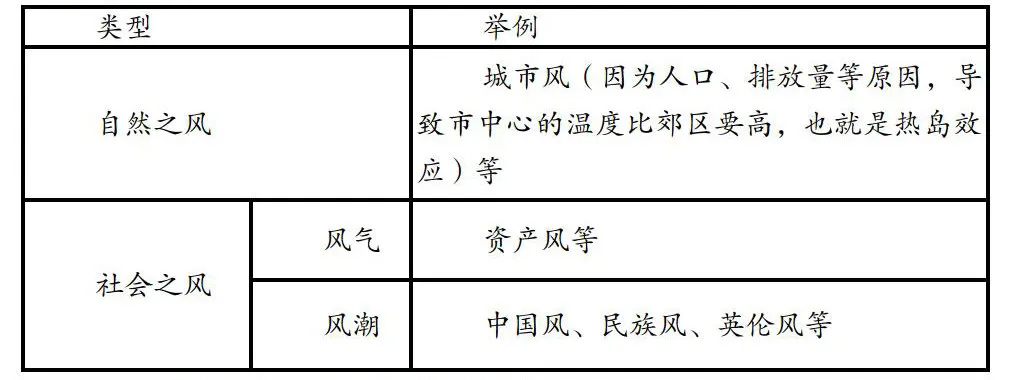

日语中亦存在大量此类用法,如:“和風”“洋風”分别表示日式风格、西式风格等。随着改革开放的深入,“哈日族”递增,中日之间文化交流进一步加强。“和風”“洋風”这一日语类词缀用法由于其简洁新奇且具有能产性等特点在中国风靡。另一方面,“风”字本身具有自然风、风气、风格等类似的释义,故此构词方式很快在汉语应用中推广开来,衍生出城市风、潮流风、牛仔风等。下表就语义角度对“风”的类词缀用法进行归类。

三、类词缀“风”的成因探究

类词缀“风”的形成受多重因素的影响,主要分为语言内部因素和社会因素两方面。

首先,就语言的内部因素而言,语言具有经济原则,类词缀的存在有其合理性。语言的经济原则是人类创造性的体现。它要求花费最少的时间和精力去表达最丰富的内容。类词缀具有抽象概括能力,简洁明了,将事物的性质、状态等表现得淋漓尽致。如,“英伦风”比之“英伦风格”,减少了一个字,但所要表达的内容却并未减少。

其次,就社会因素而言,新事物、新说法往往更能吸引人们的眼球。从语言使用者的心理角度来看,使用社会上流行的语言,可以使他们看起来更时尚。所以,新词的产生往往受到人们的追捧,并不断进行再创造。而大众媒体的渲染是类词缀这一新构词方式产生的又一重要原因。广播、电视、新闻、网络等大众媒体的传播,使得类词缀迅速冲进人们的视野,并得到繁衍。此外,外国语言文字的影响也为新词构造注入新的活力。

参考文献

[1](清)张玉书.康熙字典[M].上海:上海书店,1985.

[2]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第6版·纪念版)[M].北京:商务印书馆,2011.

(编辑:马梦杰)