浅议法语非文学作品汉译的译者思维处理——以福柯《知识考古学》的两版汉译本为例

王澍之

浅议法语非文学作品汉译的译者思维处理——以福柯《知识考古学》的两版汉译本为例

王澍之

【摘要】德国功能主义目的论主张,非文学作品的汉译呈现出以译文陈述功能和实用价值为主的特点,因而符合译文目的的信息传达当属首要之务。信息的流畅传达则有赖于翻译过程中译者能动的篇章逻辑思维处理。福柯的作品多长难句、选词考究、思想深度较高且善于迂回曲折,诸多因素为其汉译带来挑战。本文通过对两版①本文实例比较分析中,“译文1”均选自1998年版三联出版社谢强、马月译本《知识考古学》,“译文2”均出自1993年版麦田出版社王德威译本《知识的考掘》,法文源文均选自网络资源Gallimard出版社1969年版L’archéologie du savoir。此外,L’archéologie du savoir还存在若干版英译本,遗憾的是笔者至今未能与三联和麦田出版社取得联系,因此不能得知《知识考古学》和《知识的考掘》译自哪个版本。但是,鉴于本文围绕译文接受性问题展开,只涉及到受众所在文化环境,即汉译本所在的汉语文化环境,因此,笔者认为该问题并不对本文的论述造成影响。汉译本的篇章逻辑处理比较,试图说明篇章逻辑处理对于翻译技巧选择以及译文质量提高的积极作用,以期为非文学著作汉译提供新的思路。

【关键词】译文比较 篇章功能 思维处理

[Résumé]En Chine, la curiosité du milieu intellectuel sur diverses disciplines occidentales a provoqué la traduction d’une multitude d’ouvrages étrangers.Cependant, leur qualité reste souvent à désirer, la traduction de L’archéologie du savoir de Michel Foucault en est un exemple.La première explication de ce phénomène est que dans ses ouvrages, les structures syntaxiques, les mots mesurés et la pensée complexe constituent un obstacle insurmontable.La langue d’arrivée n’est donc pas prête à être vecteur de toutes ces charges sémantiques comme sémiotiques, tout en respectant la structure linguistique.Cela nous conduit donc à comparer deux versions chinoises de la même œuvre du point de la Théorie du Skopos et de la Linguistique du texte.Toute traduction en dehors de la littérature est d’abord fonctionnaliste, soit la transmission d’une pensée.C’est donc la fonction du discours qui oriente toute stratégie et tactique du traducteur.

功能主义目的论有别于传统的“功能对等”理论,认为决定翻译策略及译文评价标准的是译文目的而非源文的功能。即,译者应以受众而非源文为取向,综合译文接受者的知识结构、文化背景以及交际目的等因素进行翻译。这便对译者的自我角色定位及译文思维逻辑处理方式提出了更高的要求。

一、译文目的性及译者角色的演变

纵观翻译史,人们对于源文和译文关系的探讨不断深入,译文目的性历经了一系列变化,译者的角色也相应从屈从到中立,从中立到主张发挥译者作为独立个体的主观能动性。无论西方最早的《圣经》翻译或是我国最早的佛经翻译,均受到“源文中心论”的束缚:译文的最终目的即在于与源文达到契合,稍有偏离便被视为“不忠的美人”,译者往往无条件地“屈从”于源文。二十世纪则迎来强调译者“中立性”的时代,人们转而追求译文与源文的平等地位:严复所提“信、达、雅”虽因关注译文可读性而被视为我国译者由“屈从”迈向“中立”的转折点,但其置“信”于首位,本质上仍未摆脱源文至上的观念;同样,奈达的“等效理论”虽要求译者脱离源语语言外壳,但仍以“再现原文信息”为底线。直至上世纪80年代,西方理论家认识到译者可以运用手中的权力以更加多元化的方式阐释源文,甚至在一定条件下赋予其“新生”。功能主义目的论正是在这样的时代背景下对译文目的性和译者地位等问题形成了其理论框架。

德国功能派语言学家贾斯塔·赫滋·曼塔莉(Justa Holz-Mänttäri)于1981年提出翻译行动理论(或译者行动理论,Theory of Translational Action),并对翻译及其参与者进行了新的界定:为了实现跨文化交际的最终目的,广义翻译行动(translational action)中的参与者更加多元化,不再是单一的译者,而涉及到翻译行动的发起者(initiator,如出版社)、委托者(commissioner)、文本创作者(source text producer,即源文作者)、译者(translator)、译文使用者(target text user,有时与发起者重合,可以是出版社、公司等主体)和接收者(target text receiver,如译著的读者、广告的受众等群体)。因此,制约译者行为的因素除源文、读者和文章体裁外,也应把跨文化交际的目标文本功能,即译文的预期目的(skopos)考虑在内,综合考虑译文使用者和接收者所在的文化背景、发起者的动机等诸多因素。(Nord,2011:17)

然而,源文发挥交际作用时,其在译入语文化背景下的交际目的并不一定原封不动地保留其在源语文化背景下的目的。翻译发起者需要在译入语文化背景下保留源文功能时,即实现“等功能翻译”(quifanctional translation)①等功能翻译即源文功能与译文功能完全一致的情况,常见于实用型文本,如产品使用说明书、旅游信息文本等翻译。,译者的角色则等同于奈达“等效”理论中的“再现原文信息”。(Trosborg,2012:53)反之则为“异功能翻译”(heterofunctional translation),此时译文在译入语文化下的功能相对于源文则产生突变,译者则不同于以获取知识或娱乐为目的的普通接受者,而是源文的特殊接收者:首先作为翻译发起者的“代笔人”②Nord Christiane, Text Analysis in Translation :Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis (Second Edition) .Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press, 2006, p.12.(ghost-writer),按照指令代替其获得甚至筛选源文信息,再作为源文的第二作者以符合译入语文化背景的语言、以易于读者接受的方式在译入语文化环境中实现符合翻译指令的交际目的。(Nord,2006:12)

我们不妨以L’archéologie du savoir为例,进一步比较其汉译本和源文功能异同。

德国功能语言学家布勒(Karl Bühler)以语言功能三分法将语言的功能分为陈述功能、表达功能和呼吁功能三类。语言的陈述功能,即通过“语言符号客观地再现事物”③朱志瑜:《类型与策略:功能主义的翻译类型学》,载《中国翻译》。北京:中国外文出版发行事业局,2004,第25卷第3期,第6页。,注重语言的逻辑。我们传递信息、传播知识、发表意见时所使用的多为语言的陈述功能。语言的表达功能,即信息发出者通过“语言符号主观地表达”(朱志瑜:7)其“内心状态”(朱志瑜:7),语言符号中饱含了信息发出者的感情。表达功能的实现需借助适当的语言形式,如特殊的词汇、发音、语法结构等,信息发出者的表达形式作为其情感的载体,应被置于至关重要的位置。语言的呼吁功能注重语言所产生的后果,目的在于通过语言符号对信息接收者的“内心感受或外在行动”(朱志瑜:7)产生影响,从而说服、欺骗、劝阻、呼吁接收者接受某些理念或采取某些行动。信息发出者往往给人以与信息接收者进行“对话”之感。这三种功能看似分离,但在实际应用中往往不以单一形式出现,而是几种功能并存的基础上以某一种功能为主。

L’archéologie du savoir源文引言介绍道:福柯在稍早出版的著作Histoire de la folie、Naissance de la Clinique以及Les Mots et les choses中均对其打破传统线性史观的“新史观”稍有勾勒,但论述并未系统化。而L’archéologie du savoir的写作目的之一即将其史观归纳整理以形成一完整理论,这体现了源文的陈述功能。

同时,传统史家力求恢复历史的全貌及连贯的线性状态,并“求取历史事件的各因素与理论系列中的各因素相吻合”①米歇尔•福柯著,王德威译:《知识的考掘》。台北:麦田出版社,1993,第77页。;而福柯的上述三本早期著作所提出的新史观与传统观念背道而驰,甚至被其视为“异端邪说”(米歇尔•福柯著,王德威译:84),遭到激烈的质疑和抨击。因此,L’archéologie du savoir的写作目的之二在于回应周遭此起彼伏的反对声浪,承载了语言的呼吁功能。

此外,福柯在L’archéologie du savoir中的态度和语气并不十分激烈,而是瞻前顾后、如履薄冰的,以“极力避免任何可能的误会”(米歇尔•福柯著,王德威译:87)。我们从源文复杂而严谨的句子结构、时态的修正、大量的插入语等可见其行文之小心翼翼,同时感受到其字里行间流露出的谨慎心理状态,故源文兼有一定的表达功能。

因此,L’archéologie du savoir源文兼有陈述功能、表达功能和呼吁功能,是福柯对其史学思想和彼时内心状态的自我剖析和详实记录,而译文功能则不然。译文1在序言中开篇明义:“丛书旨在译介[……]国外学术界的前沿性著作,以期促进中国的学科建设和学术反思,并回应当代学术前沿中的重大难题。”②米歇尔•福柯著,谢强、马月译:《知识考古学》。北京:生活•读书•新知三联书店,1998,总序。译文2写道:“如何将福柯的话语各观点转而用于重新审查中国文化知识的演变,或如何借着福柯‘知识领域’的定义,来观察中国历史、知识上的分期或分类,是从事比较文学或史学者所可努力的方向。” (米歇尔•福柯著,王德威译:36)可见两版译文功能有别于源文,均以陈述功能为核心,应将福柯的史学思想以合乎逻辑的、简明易懂的方式传达给中国的历史学者放在优先位置。换言之,如果对福柯“瞻前顾后、如履薄冰”心理状态的繁复描述妨碍到学术信息的简明传达,那么译者有理由做出取舍,避免以辞害意,因为两译本“翻译活动发起者”的目的均在于译介新思想,而非引进福柯自传。

二、翻译过程中的思维处理

诸如L’archéologie du savoir的非文学作品译文相对于源文的功能突变和偏移往往要求译者更加注重译文思维逻辑。因此,我们不妨借鉴篇章语言学(Linguistique du texte)中的思维处理手段实现译文优化。

1.逻辑清晰性

篇章语言学中的功能句子观(functional sentence perspective)理论是布拉格学派句法研究的重要成果,核心在于“对句子成分的信息功能的研究”。布拉格学派创始人、捷克语言学家马德修斯(Vilém Mathesius)将其定义为“句子分成主位和述位的布局”(钱军:292)。他早在1939年就指出,句子的实际切分不同于形式切分:其形式切分是“从语法要素的角度研究句子成分”,以语法主语和语法谓语为基本要素;实际切分则以“表述出发点”(the basis of the utterance)和“表述核心”(the nucleus of the utterance)为基本要素,“研究句子以何种方式与上下文的具体情景发生联系” (姜旺琪:21-22)。

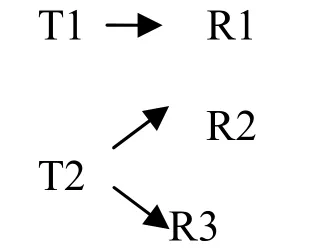

马德修斯强调的“表述出发点”和“表述核心”即今天语篇语言学所说的“主位”(theme)和“述位”(rheme)。主位是篇章的出发点,而述位是围绕主位进行的推论、评论或者进一步解释,通常是篇章的核心内容(胡壮麟:162)。换言之,主位用于“表达语境中已知的内容,或在语境中自然存在的内容,即,将要评论的对象”;述位“包含话语的新成分,即,将要叙述的关于某事的内容”。①姜旺琪:《语篇语言学研究》。北京:北京大学出版社,2011,第22页。我们不妨先来看一个简单的例子(我们在表中以“T”表示主位,“R”表示述位):

【例1】

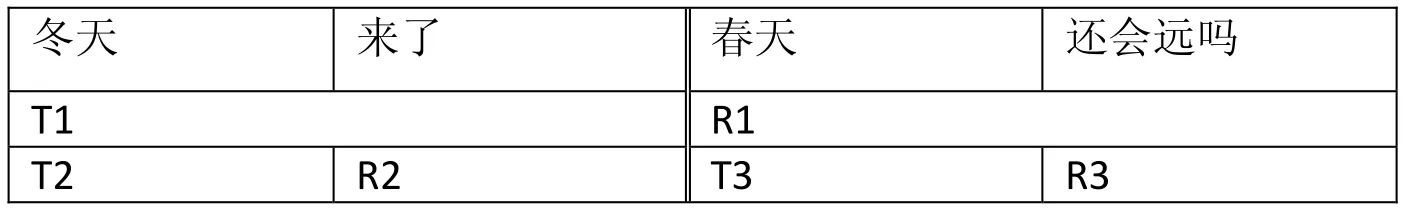

冬天 来了 春天 还会远吗T1 R1 T2 R2 T3 R3

(徐赳赳:439,笔者有改动)

例1中,整个篇章的出发点是T1“冬天来了”,随后,围绕这个出发点,我们有了推论R1,即整个篇章的新成分“春天还会远吗”。再分别看篇章的两部分,我们可以发现每个部分也分别有其主、述位:述位R2“来了”是对主位T2“冬天”的进一步说明,T3和R3关系同理。

功能句子观认为,主、述位俱全的篇章排列顺序存在客观序列(先主位后述位)和主观序列(先述位后主位)两种可能。从主位到述位的顺序反映出“说话者考虑到了听话者”,从已知过渡到未知,与“一般思维过程、学习认知过程相一致”,因而被视为客观序列,多见于不带感情的叙述中。这样一来,出现在主位上的信息一般信息量较低;而在述位上的信息则信息量较高。在主位和述位的关系上,为了便于听话人/读者理解,说话人/作者一般要“避免选择在前一句没有提到的主位,述位成分不应过早引入”,以免破坏读者思维的连贯性。反之,先述位再主位的顺序反映出说话者以自己的感情表达为重,多见于感情强烈的叙述(钱军:294)。我们同样先来看一个简单的例子:

【例2】 客观序列:祥林嫂,你放着罢!主观序列:你放着罢,祥林嫂!

(鲁迅《祝福》)

客观序列中,信息由清晰的主位、前文已知信息“祥林嫂”展开,过渡到未知的新信息——述位出现对主位的命令:“你放着吧”;而主观序列则相反,打破了“已知——未知”的认知过程,述位“你放着吧”的率先出现很是突兀,让读者一时摸不着头脑,随后主位的出现才使篇章信息完整起来。可见信息的序列对读者逻辑有着至关重要的影响。

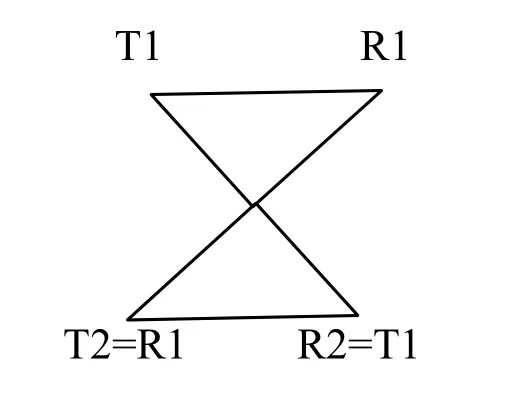

捷克布拉格学派语言学家丹内什(Frantisek Danes)于上世纪70年代提出了篇章信息的更新方式,认为“话语主位的选择和排序,它们互相之间的平行连接和上下层次,可以被看成故事情节的脉络”②姜旺琪:《语篇语言学研究》。北京:北京大学出版社,2011,第29页。。篇章连续性主要通过主位推进(thematic progression)来表达,丹内什就此提出了几种主要推进模式(姜旺琪:29),若以T表示主位,R表示述位,则有:

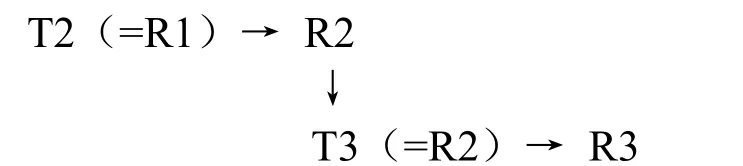

(1)简单线性主位推进,例如:

【例3】长久以来为史家研究目标的历史之直线延伸[T1],现已为对其纵深探讨所取代[R1]。从浮面的政治变迁到深层的“物质文明”的缓慢演进[T2=R1],许许多多的分析层面已于焉建立[R2]:每一层面[T3=R2]都有它自己特殊的断续性和形态[R3][……](《知识的考掘》,第69页)

在这种推进模式中,述位1往往成为述位2的主位,述位2再成为述位3的主位,以此类推,最终实现信息的更新。

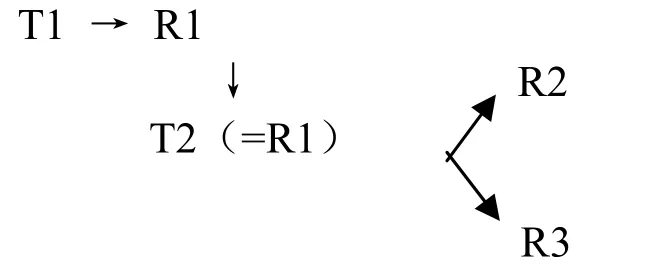

(2)带连续固定主位的主位推进,如:

【例4】 譬如说,巴许拉将其描述为知识的活动及门槛[T1]:它们[T1]中止知识持续的积累[R1],打断知识缓慢的发展[R2],而迫使它进入一个新纪元[R3],它们切断它经验的源头以及其原本的动机[R4],理清它想象的复杂性[R5][……](《知识的考掘》第70页)

该种模式中,一个相同的主位推出若干不同述位。例4篇章中的固定主位T1“知识的活动及门槛”在后文以“它们”指代,作为同一主位,分别推出了R1至R5五个述位。

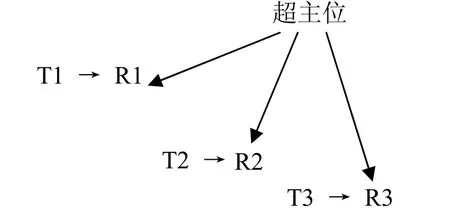

(3)带派生主位的主位推进,例如:

【例5】因此,我们所要面临的是一个崭新的问题层面。[超主位][……]简而言之,有关思想、知识、哲学和文学的历史研究[T1]似乎正在寻找而且发现越来越多不连贯的历史现象[R1],然而正统史学本身[T2]却好像宁愿忽略事件的突兀性,以求取一稳定的历史架构[R2]。(《知识的考掘》第72-73页)

这种推进模式中的主位是从前文(段落或篇章)的一个“超主位”①不仅每句话有其主、述位,从更加宏观的角度看,篇章的各个部分、段落乃至整个篇章都有自己的主位。因此,某个主位上一层语言单位的主位即被视为“超主位”。(同上:28)(hyper-themes)派生而来。(姜旺琪:28)例5中,“崭新的问题层面”位于篇章开头,概括了后文所有的信息;随后,以两个并列的次级信息分别阐释超主位的具体内涵,即T1“有关思想、知识、哲学和文学的历史研究”和T2“正统史学本身”各自的发展方向。

(4)混合主位推进模式,即上述基本模式的不同组合,如:

【例6】不仅此也,居若[T1]据此提出他对各种系统组织统一的分析[R1]。他的分析[T2=R1]所关注的不是文化影响、传统,或连续的描述[R2],而是各系统内部的连贯性、自明的原理、演绎的关联性,及适合性[R3]。(《知识的考掘》,第71页)

为了合理安排信息、避免形式单调,我们见到的语篇通常为多种基本模式混合而成。如例6中,T1推出R1,T2(即R1)线性推出R2的同时也作为固定主位并列推出R3,因此,本例是“简单线性推进模式”和“带连续固定主位的主位推进模式”相结合而来。

除丹内什提出的四种常见推进模式之外,胡壮麟在《系统功能语言学概论》中补充了另外两种基本推进模式(胡壮麟:170):

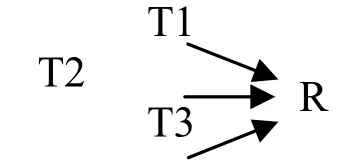

(5)聚合型推进,如:

【例7】中国[T1]位于亚洲[R],日本[T2]地处亚洲[R],印度[T3]也在亚洲[R]。(同上:169,笔者有改动。)

与“带连续固定主位的主位推进”(一推多)相反,语篇中三个不同主位T1、T2、T3都推出同样一个述位R的情况就是聚合型推进(多推一)。

(6)交叉型推进,例如:

【例8】Mary[T1]bought a carpet[R1].It[T2=R1]was very expensive[R2].Mary[T1]liked expensive things[R2].(同上:170)

本例中,T1推出R1,再通过简单线性推进推出R2,最终在T1和R2之间建立联系,故称交叉型推进。

我们可以从下面的译文实例对比看出,符合功能句子观的译文相对更加容易达到逻辑清晰之效,易于实现语内连贯性:

【例9】源文:Enfin, sans doute, les scansions les plus radicales sont-elles les coupures effectuées par un travail de transformation théorique lorsqu’il « fonde une science en la détachant de l’idéologie de son passé et en révélant ce passé comme idéologique ».(p.12)

译文1:总之,最彻底的断裂[T1],毋庸置疑,是那些由理论转换的研究实现的割裂[R1],即在这种理论转换的研究[T2]“使科学脱离它过去的意识形态[R2]并用这种把过去作为意识形态来表现的方法建立某种科学”之时[R3]。(p.3)

从功能句子观角度分析译文1,我们可以将其信息结构整理为上面的简图,即T1推出R1,T2作为固定主位推出R2和R3。如功能句子观所言,T1、T2作为主位,由已知信息填充方可避免思维跳跃,由于R1的核心信息在于“割裂”,而T2的核心信息在于“研究”,T2≠R1,所以本句不属于线性推进模式。而R1、R2、R3并非由同一主位推出,因此本句也不属于“带连续固定主位的主位推进”。同时,T1和T2的上级语篇并不存在一个“超主位”在二者之间建立联系,所以也不能归入“带派生主位的主位推进”。依次验证下去,我们发现译文1整体作为一个语篇,并不能用上述任何一种推进模式加以解释,而只是两个没有直接逻辑联系的次及语篇。而它们之间的割裂使得译文1在逻辑上分离为两部分,不能连贯。

译文2:但最后,对传统(偏重连续性)史学最激进的反响[T1]却是由一本有关理论转型的著作所发动的[R1]。该书[T2=R1]强调“建立某一学科的新境,须将该学科脱离某过去的意识形态[R2],并且标明此一‘过去’是具有意识形态的[R3]。”(p.71)

我们再以同样的方法验证译文2,可以形成如下简图:

两版译文的关键区别在于:译文2以“该书”二字在R1和T2之间建立了明确的等价关系,由此T1和T2不再是两个孤立的次及语篇主位,而在逻辑上被连接为一个由“简单线性推进”和“带连续固定主位的主位推进”嫁接而成的“混合推进模式”语篇整体。

2.表达简明性

主位推进模式无疑有助于理清译文文脉,然而,我们不得不承认,有些译文虽然符合常见的主位推进模式,在逻辑上并没有问题,但读起来仍然不够顺畅。那么,这说明在逻辑合理性之外还另有因素制约着译文清晰性的提高。我们不妨结合L’archéologie du savoir中的一个实例加以说明:

【例10】源文:[...]l’histoire d’un concept n’est pas[...]mais celle de ses divers champs de constitution et de validité, celle de ses règles successives d’usage,[...](p.11)

译文1:某种概念的历史并不总是[……],而是这个概念的多种多样的构成和有效范围的历史,这个概念的逐渐演变成为使用规律的历史[……](p.3)

译文2:一个概念的发展史并非[……]而是该理念涵容淬砺的各个领域,接连不断的应用规则[……](p.71)

通过对比,我们不难发现译文2篇幅较译文1更为短小,而这要归功于概念的简明翻译。从传统的“对等”角度来说,二者的区别在于译文1追求了形式与源文的对等,译文2则采用了信息对等的处理方式。而从篇章语法的角度来看,造成区别的主要原因则在于译文2“语法隐喻”(grammatical metaphor)手法的使用。

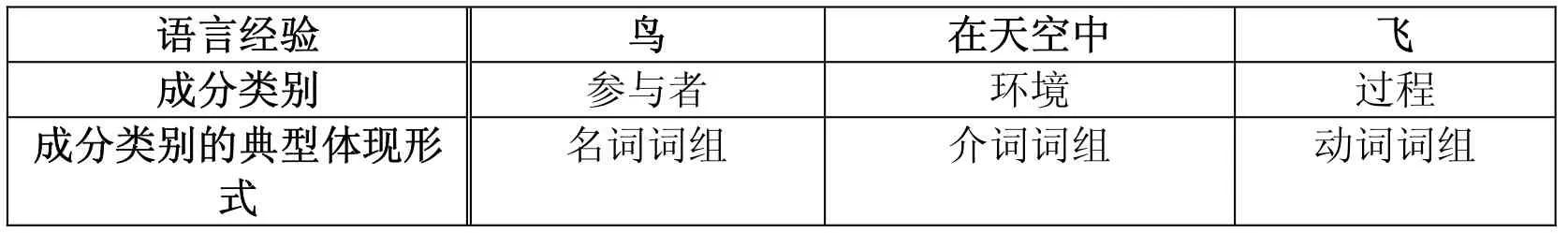

英国语言学家韩礼德(Halliday)在《功能语法导论》(An Introduction to Functional Grammar)中率先提出了“语法隐喻”这一概念。他认为,语言是一种“由音系层(phonology)、词汇语法层(lexicogrammar)和话语意义层(discourse semantics)三层次”构成的“符号系统”。其中“音系层是词汇语法层的体现,而词汇语法层又是话语意义层的体现”,各层之间的关系可以形成“一致式”或“隐喻式”(“不一致式”)的情况。谈到语法隐喻,我们首先要明确篇章语法中对于小句经验功能的定义,即小句“表征经验类型的方式”。韩礼德认为,在“现实是由过程构成的”这一原则下,语言的经验模式化把“过程”分解为三个成分:过程本身、过程参与者及过程相关的环境。如果把语言经验、结构性的语义配置以及语法背后的词类划分相对应,则通常有下面例子中的对应模式:

?

(韩礼德:120,笔者有改动。)

从形式上说,所谓“一致式”,就是以名词“鸟”表现过程的参与者,动词“飞”体现过程本身,形容词表现事物特征(本例中不存在),副词、介词词组描述方式、时间、地点等环境意义(本例中以介词词组“在天空中”表示环境意义)……使“词汇语法层所表达的表层意义和话语意义层所表达的深层意义彼此相同”。这可以理解为:我们表达事物一般都有“典型的方式”,而这种典型方式可能是我们“最初使用母语时的说话方式,或者是最常用的表达方式”。(韩礼德:394)反之,“隐喻式”即在形式上打破上述典型形式,如:“名词化”以名词表现特征、过程等成分;“动词化”则把不是过程的成分当作过程进行处理,形式上用动词替代其他词类来表达其一般不对应的意义。此外,语法隐喻须涉及直义(表层)和转义(深层)两种意义,二者有相似之处,且“一个意义是另一个意义的体现或象征”。(韩礼德:394)

值得强调的是,语法隐喻之于翻译的意义在于其“化繁复为简约”之效(唐叶青:122),我们不妨回到例10,分析“一致式”或“隐喻式”的选择对于优化等值信息的意义。译文2的“涵容淬砺”可以看做源文“divers champs de constitution et de validité”的动词化隐喻式:从经验模式来说,“divers champs de constitution et de validité”作为“参与者”成分一般如译文1“多种多样的构成和有效范围的历史”所示典型地体现为名词词组。而译文2则打破常态,以动词“涵容”①“涵容”即“包容、包涵”。(《现代汉语词典》)和“淬砺”②“淬砺”指“制造刀剑必须淬火和磨砺,比喻人刻苦锻炼”。(《现代汉语词典》)充当该成分,把不是过程的成分当作过程来处理:名词在动词化的过程中不仅产生了“语义增值”,使“divers champs de constitution et de validité”所指称的事物或意象借助“涵容淬砺”增添了一定的动态效果,更以短短四字涵盖了译文1用15个字方可表达的信息,兼顾信息的完整性和表达的简明性,提高了语言清晰度。

三、用恰当的语言形式体现思维处理

1.译文的功能忠实

功能主义目的论所倡导的“译文取向”翻译方式相对便于实现L’archéologie du savoir这类非文学工具类译文的“引介”目的。因此,为了优先传达源文信息,译文在语言形式和结构上必然不能拘泥于源文的句子切分和段落划分。在一个篇章(句子、段落等)内部,文意应集中明确,层次分明。正如陆机在《文赋》中指出的:“文繁理富有,而意不指适,极无两致,尽不可益”,即对于信息庞杂的篇章,我们不可能在一个语篇中包罗万象,否则会给读者以行文混乱之感。尤其针对结构复杂的从句和过长的段落,译者可以根据信息的结构进行语篇切分,在尊重源文的基础上,使译文一个语篇中的信息更加紧密地围绕一个清晰的主题展开。例如,当插入语的频繁出现将句子割裂,模糊了句子主干,有碍于信息的流畅传播时,译者在翻译过程中应当对插入部分有所取舍。

2.陈述功能下的译文美学

刘宓庆在《翻译美学导论》中主张,所有文本,不论何种文体,在翻译过程中都要面对语言审美上的行文“语言加工程序”(language processing),“少不了词语和文句选择的择善从优”,即语言的“审美操作”。(刘宓庆,2012:130)而译文的形式美也具有相对性:不同的文体对于形式美的追求并非一成不变,有关形式美的规范也不一而足。例如,“诗歌翻译对形式美的要求最高,因此,诗歌翻译形式美的要求和标准不应适用于科技文章或法律文书”③刘宓庆:《翻译美学概述》,载《外国语》。1986,第2期,第50页。。可见,诸如L’archéologie du savoir这类非文学作品的“引介”目的及其陈述功能共同决定了其在简明性、连贯性两方面特有的美学标准。

(1)炼词琢句

刘勰将表达的简洁凝练化为“熔”、“裁”二字,即通过“剪裁浮词”令文章“纲领昭畅”、简洁通达(《文心雕龙·熔裁》)。虽然非文学作品汉译首要任务在于传达信息,但“熔”、“裁”二字也是成就上等译文不可或缺的两个条件。正如上文所分析,如果概念的表达尚且需要层层叠叠的修饰成分,还谈何句子的简明、连贯以及信息的明确?就篇章语法而言,简明表达可以借助“语法隐喻”加以实现,而巧妙的隐喻有赖于译者游刃有余的汉语表达。因此,我们可以通过词语“转义”或“本义”的恰当使用、四字格的运用、“炼词”和“琢句”等方法寻找最经济、高效的词语,提高表达的信息值。

(2)逻辑处理

古人对于文章逻辑衔接有“合涯际”(《文心雕龙·附会》)之说,正如“裁衣之待缝缉”①同上,第198页。,虽然中国传统文章中的衔接多关注章节间的衔接和文意的连贯(姜旺琪:198),但是“合涯际”的衔接原则对于现代译文篇章中信息关系的处理也颇有启示作用。从现代汉语功能句子观的角度看,译者可以在尊重源文信息的基础上打破信息顺序,将所需信息以常见的几种主述推进模式为基础,进行信息推进、衔接及其逻辑层次等方面的调整。处理后的篇章越是符合常见的主述推进模式,越是贴合读者的预期,则越便于完成新旧信息衔接,进而避免造成读者的思维断层和回读,提高译文流畅性和信息传达的效率。

四、结语

翻译行动有意或无意地都有其目的,服务于某些特定人群。因此,翻译过程亦可被视为译者的再创作过程,而不应为源文的写作目的、篇章架构乃至具体表达方式所禁锢。译者作为翻译的最重要主体,不妨更加充分地发挥主观能动性,跳脱出“源文至上”的传统观念。对于L’archéologie du savoir一类的非文学著作而言,译者不妨根据翻译行动的“引介”目的以及译文的陈述功能进行适当调整:如,通过炼词琢句提高译文简明性,借鉴常见的几种篇章推进模式及其变式进行思维处理,令译文信息层次更加分明,进而在达到交际目的之余,使译文更具美感和可读性。希望本文能够以L’archéologie du savoir的汉译本比较为契机,为其他同类著作汉译质量的提高提供新的视角。

作者单位:北京外国语大学法语系

(责任编辑:罗国祥)