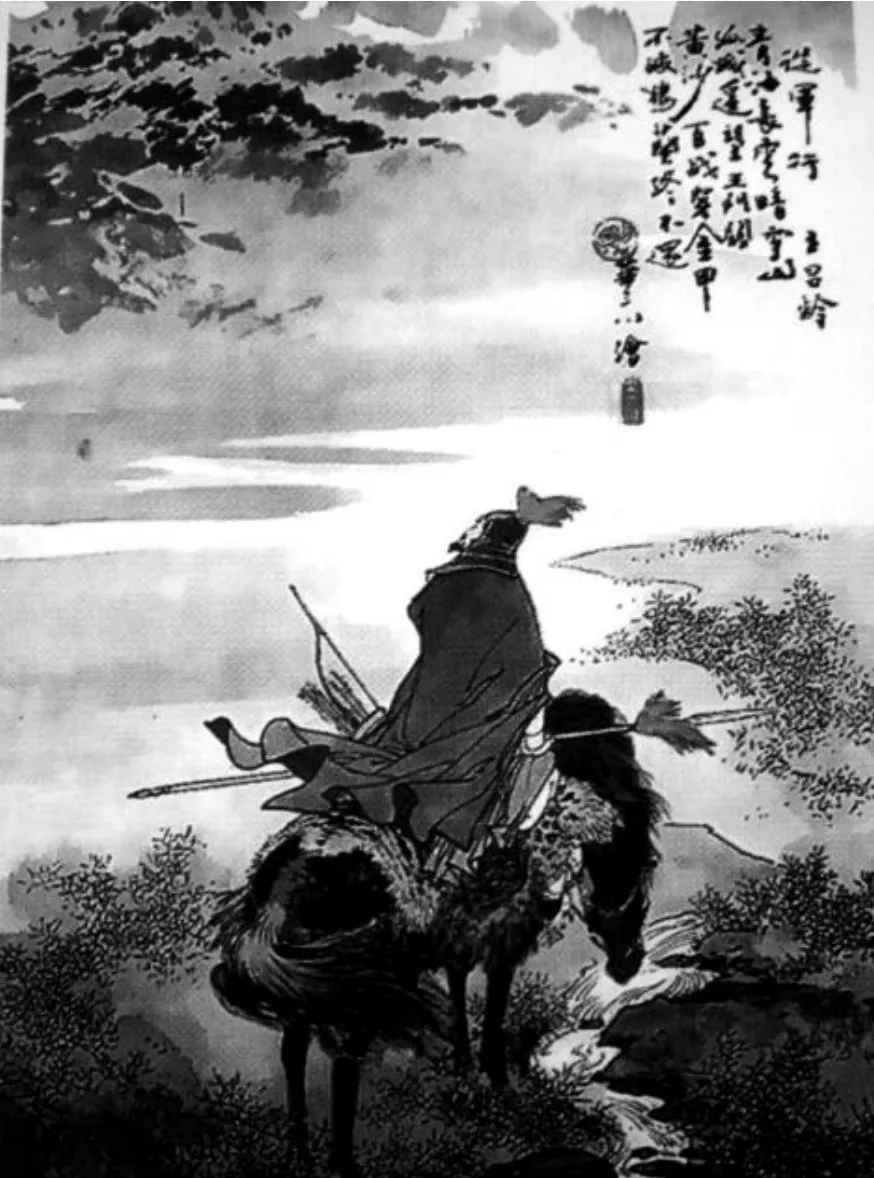

王昌龄《从军行》其四赏析

朱伟波/Zhu Weibo

王昌龄《从军行》其四赏析

朱伟波/Zhu Weibo

Appreciation of Part 4 of Army Life by Wang Changling

青海长云暗雪山,

孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,

不破楼兰终不还。

王昌龄,盛唐著名边塞诗人,与高适、岑参齐名,与李白交情甚厚。当年,王昌龄从江宁丞再次被贬为龙标尉时,李白闻之,遥寄诗曰:“杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月,随风直到夜郎西” 。可见李白与他感情之深。《从军行》是乐府旧题,属于歌行体。乐府诗原是和乐歌唱的,不仅有声乐,还有弦乐、管乐、打击乐等综合演奏。刘勰在《文心雕龙》里说:“乐府者,声依永,律和声也。”至于歌行体在曲谱上演奏上有什么特点,歌与行又有什么区别,现在已无法考证。至少从唐代开始,诗人们用乐府旧体写诗就撇开(主要原因当是亡佚、失传了)其音乐,只从题材、内容、情感上仿效。如白雪歌、从军行。《乐府解题》说:“从军行皆军旅辛苦之辞。”王昌龄的《从军行》,就是沿用乐府旧题来表现唐代的边塞生活。王昌龄的诗作善于用绝句抒情,善于通过对景物的描写、烘托来表现人物的思想感情,能用极精炼而又赋予启发性的语言把广阔的背景、深长的情感熔铸起来,具有雄浑自然、韵味无穷的艺术魅力。其《从军行》就是由七首七言绝句联缀而成的组诗,每首诗分别选取征戍生活的某一场景,来表现征戍者内心的思想感情。这里选取的是其中的第四首,写西北边塞将士誓扫边尘的豪情壮志。

首句即气度不凡:“青海长云暗雪山”,与李贺的“黑云压城城欲摧” 有异曲同工之妙,极致地描写了沙场的肃杀、严酷的气氛。

青海,青海湖,一个碧水连天的湖泊;在作者的笔下,青海湖上空那黑压压的绵长的阴云啊,使雪山都昏暗了!雪山,在唐代的疆域里,很多时候独独指的是绵延千里的祁连山。在这样肃杀苦寒的边疆战场从军久了,自然怀念家乡,所以将士们往往情不自禁地抬头“遥望”玉门关,因为那是出入边地的必由之路。

这两句,极写了边地的苦寒、将士的思乡,境域辽阔,气象雄浑,氛围肃杀。如果只是顺着这个氛围、情思写下去,这首诗的思想性、感染力、震撼力就很有限。但王昌龄不愧为伟大的诗人,突然笔锋一转,奏响了昂扬、激越的音符:“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”!痛快淋漓地抒发了将士们不畏艰辛、勇猛顽强,奋勇杀敌的高昂士气和不彻底消灭敌人誓不回家的英雄气概!使前两句的描写有效地反衬了将士们精神、形象之伟大,使全诗具有强烈的艺术感染力。

青海湖畔,是唐王朝政府军与吐蕃贵族军队多次交战、激烈争夺的边防前线。“黄沙百战穿金甲”就是这种战斗生活的强有力的概括:戍边时间之漫长,战事之频繁,战斗之艰苦,敌军之强悍,边地之荒凉,都于此七字中概括无遗。其中,“黄沙”二字既是实景,渲染出了边塞战场的典型环境,又道出了边庭之荒凉萧瑟。将士们“晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。”身经“百战”,那怕黄沙磨“穿”了“金甲”,也都怀着昂扬的斗志,喊出“不破楼兰终不还”的豪言壮语!这是一句呐喊,也是一句誓言。句中信手拈来汉代灭楼兰的典故。汉时,楼兰部族与匈奴勾结,屡次拦截杀害汉朝出使西域的使臣。公元前77年,大将军霍光派平乐监傅介子前往楼兰,智取楼兰王之首级胜利归来,扫除了丝绸之路上的一个障碍。在唐诗中,往往借汉喻唐,将“破楼兰”“灭楼兰”用来指平定西部吐蕃和突厥等部族对唐朝疆域的侵扰。 “不破楼兰终不还”,这掷地有声、铿锵有力的七个字,就成功地塑造了一批不畏艰苦、不怕牺牲、心灵壮美的中华铁血男儿的群像。

回过头来纵观全诗,一读一叹。此诗纵横捭阖,有睥睨之势。一二两句,诗人让我们“心游万仞”,视野苍茫,境界宽阔,诗人描绘了阴沉的战争氛围和苍凉的境界。在这样一种背景之下,三四两句形成了雄浑、激越的转折。“黄沙”句尽管写出了战争的艰苦,但却音韵铿锵,给人的实际感受是雄壮有力,而不是低沉伤感的。而“不破”句则凸显了戍边将士那全局在胸、重任在肩的历史责任感,在深深意识到战争的艰苦、长期之后,仍掷地有声地吼出了更坚定、深沉的报国誓言,正面讴歌了他们的忠勇之气。

由于诗人准确把握了戍边将士跃动的心律,又赋之恢宏的气象、悲凉壮美的情调,意境深邃高远,鲜明地体现出生活在盛唐时代人们所具有的精神风貌。

(责任编辑:周亨祥)

作者简介:朱伟波,女,省委党史研究室编辑资料处副处长。

收稿日期:2015-12-17