“陆战之王”的盾牌

坦克作为现代陆上作战的主要武器,具有强大的火力和卓越的装甲防护力,它们犹如古代战场上披坚执锐的重甲骑士,守有坚实而厚重的盾牌,攻可使用锐利的长矛。因此,世人将“陆战之王”的称号赋予了它们。

炮弹的穿透能力与装甲的防护能力之间的“矛盾之争”,也从坦克诞生的那一天起就一直在延续。在经历了表面硬化技术、高硬度合金钢、大斜面装甲等革新后,直到复合装甲的出现,盾才第一次具备了较为明显的优势。但复合装甲可以说是陆战之王在盾牌的结构和材质上所能达到的极致,再有突破已不大可能。而随着稳定尾翼脱壳穿甲弹再一次洞穿这面巨盾,重甲骑士们就不得不把视线放在盾牌之外了。

矛盾之战的变迁

在“矛盾之战”中,在长矛刺过来的瞬间,盾牌可突然向着能够让矛偏斜的方向顶出去,这样可将长矛格挡开。参照这一方式,一种新的装甲出现了,这种装甲上安装有很多个独立的炸药模组,当炮弹接触到装甲的瞬间,相应位置的炸药模组就会引爆,用冲击力抵消掉炮弹的能量,并使炮弹碎片产生偏移。这种对来袭炮弹能够产生反应的装甲被称为“被动反应式装甲”。

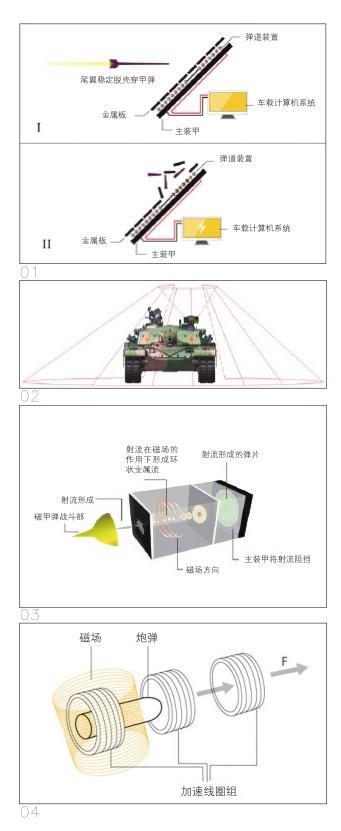

只是这种装甲用来抵消炮弹冲击力的时间过短,对于射速足够快的炮弹作用并不大。于是,骑士们又把这种盾牌进行了改进,使其纳入到车载计算机系统的控制下——在计算出来袭炮弹的轨迹后,新型主动反应式装甲能够将装甲上的炸药模组或金属板弹射出去,在炮弹还没有接触到装甲时就对其产生干扰。这就好像在盾牌上站满了拿着板砖的小人儿,当长矛快要击中盾牌时,这些小人儿就会扔出手里的板砖把长矛拍走,相对于被动反应式装甲,这种装甲的防御成功率更高。

当炮弹袭来,车载计算机系统会控制对应位置的弹射装置弹射出金属板,在炮弹还没有接触到主装甲时摧毁来袭炮弹或干扰其飞行轨迹,使其偏离方向。这时陆战之王的盾牌,已不再是简单的被动防御了,它整合了车载计算机系统,化被动为主动,所以这时的盾牌有了一个新名字——主动防御系统。主动防御系统通过主动反应式装甲能为坦克提供200~270度,半径约为20~30米的“防御圈”。

随着电磁技术更多的应用于军事领域,基于电磁技术的主动防御系统也开始出现在各国的武器实验室中。按照传统,人们称它们为电磁装甲。

起初电磁装甲的设计思路集中在“修炼内功”上,在装甲内部安装大功率的电源,当炮弹来袭时瞬间释放出强大电流,它通过产生的磁场使破甲弹的射流发散,降低了射流的侵彻能力。它也会引起穿甲弹弹芯震动和膨胀的不稳定性,从而使穿甲弹弹芯断袭,失去有效穿甲能力。但这种被动式电磁装甲需要大量的电能,而且对穿甲弹的防护效果也不算理想,因此在经过几轮实验之后,骑士们再一次把目光集中在了主动反应式装甲的方向。

当来袭炮弹产生的金属射流进入电磁装甲内部后,装甲内会立刻产生一个垂直于射流方向的磁场,使金属射流改变运动方向,在装甲内部形成环状运动,最终变为环状或圆形金属片被阻挡在主装甲外。

新型的主动式电磁装甲与原有的主动反应式装甲的原理基本相同,但它在弹射炸药模组或金属板的方式上,采用了更先进的线圈炮式的设计。这种利用电磁力推动“弹药”发射的线圈炮能够在短时间内将“弹药”弹射至一百米以上的距离,配合最先进的车载电子控制系统,这种电磁主动防御系统能够在一百米的范围内对来袭炮弹实施精确打击,极大提升了坦克对来袭炮弹的防御力。

盾牌也是进攻武器

那么,既然能够在一百米的距离上对敌人的炮弹进行精确打击,是不是可以更远呢?答案是肯定的,我国的99式主战坦克上安装的激光目眩压制干扰装器就是这方面的代表。不同于电磁主动防御系统的是,它可对敌方使用的可见光、近红外光电传感器和制导系统(激光测距机、微光夜视、电视摄像头、瞄准镜等)实施干扰,使之饱和失效,甚至产生永久性损坏,即仪器致盲,从而失去战斗能力,这等于在敌人攻击前就先晃瞎了敌人的眼睛。虽然设备本身属于防御性装置,但大家可以看出,它在某种程度上已经具备了攻击性武器的特点——谁说盾牌就不能当做武器来攻击呢?

未来,随着隐身坦克、全电坦克等概念从图纸走向现实,曾停留在实验室中的各式各样的电磁装甲都可能装备到新一代的主战坦克上,由它们和其他光电干扰装置共同组成的防御系统不仅是陆战之王赖以生存的坚固盾牌,也是在强大火炮之外的又一个杀手锏。(编辑/南之岭 夏冬)