张择端的春天之旅

祝勇

金朝官员张著没有经历过那场大雪,但是当他慢慢将手中的那幅长达5米的《清明上河图》画卷展开的时候,他的脑海里或许会闪现出那场把历史涂改得面目全非的大雪。《宋史》后来对它的描述是:“大雪,盈三尺不止。”靖康元年(1126年)闰十一月,浓重的雪幕,裹藏不住金国军团黑色的身影和密集的马蹄声。那时的汴河已经封冻,反射着迷离的光,金军的马蹄踏在上面,发出清脆而整齐的回响。马蹄的节奏里,宋钦宗苍白瘦削的身体正瑟瑟发抖。

这个帝国的天气从未像这一年这么糟糕,暴雪一场接着一场,丝毫没有减弱的迹象,积雪掩埋了许多人的尸体。实在是打不下去了,绝望的宋钦宗自己走到了金军营地,束手就擒。此后,金军冲入汴京内城,在宽阔的廊柱间游走和冲撞,迅速而果断地洗劫了宫殿,大宋帝国一个半世纪积累的府库蓄积,为之一空。

匆忙撤走的金军似乎还不知道,那幅名叫《清明上河图》的长卷,被他们与掠走的图画潦草地捆在一起,它的上面,沾满了血污和泥土。

在他们身后,宋朝人记忆里的汴京已经永远地丢失了。在经历四天的烧杀抢劫之后,这座“金翠耀目,罗绮飘香”的香艳之城已经变成了一座废墟,只剩下零星的建筑,垂死挣扎。

在取得军事胜利之后,仍然要摧毁敌国的城市,这种做法,并非仅仅为了泄愤,它不是一种不理智的举动,相反,它非常理智,甚至,它本身就是一场战争,它打击的对象不是人的肉体,而是人的精神和记忆。罗伯特·贝文说:“摧毁一个人身处的环境,对一个人来说可能就意味着从熟悉的环境所唤起的记忆中被流放并迷失方向。”这被称为“强制遗忘”。

暴风雪停止之际,汴京已不再是帝国的首都——它在宋朝的地位,正被临安(杭州)所取代。在北京,金朝人正用从汴京拆卸而来的建筑构件,拼接组装成自己的崭新都城。汴河失去了航运上的意义,黄河带来的泥沙很快淤塞了河道,运河堤防也被毁坏,耕地和房屋蔓延过来,占据了从前的航道,《清明上河图》上那条波澜壮阔的大河,从此在地图上消失了。一座空前繁华的帝国都城,在几年之内就变成了黄土覆盖的荒僻之地。物质意义上的汴京消失了,意味着属于北宋的时代,已经彻底终结。

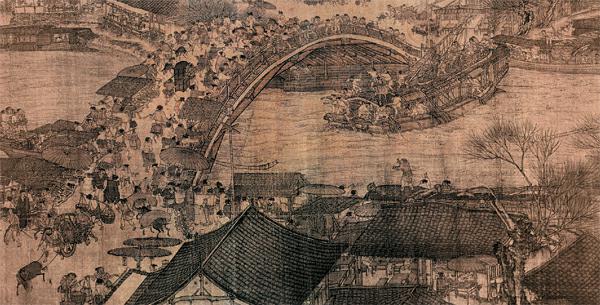

张择端画下《清明上河图》的第一笔的时候,他并不知道自己为这座光辉的城市留下了最后的遗像。他只是在完成一幅向往已久的画作。那袭白绢恰似一屏银幕,留给张择端,放映一部真正意义上的时代大片——大题材、大场面、大制作。

会有人说他只是一个老实的匠人,而不是一个有智慧的画家。一个真正的画家,不应该是靠规模取胜的,尤其是中国画,讲的是巧,是韵,一钩斜月、一声新雁、一庭秋露,都能牵动一个人内心的敏感。艺术从来都不是靠规模来吓唬人的,但这要看是什么样的规模,如果规模大到了描画一座城市,那性质就变了。就像中国的长城,不过是石头的反复叠加而已,但它从西边的大漠一直铺展到了东边的大海,规模到了令人望而生畏的地步,那就是一部伟大作品了。

“清明”的意思,一般认为是清明时节,也有人解读为政治清明的理想时代。这两种解释的内在关联是:清明时节,是一个与过去发生联系的日子、一个回忆的日子,在这一天,所有人的目光都是反向的,不是向前,而是向后,张择端也不例外,在清明这一天,他看到的不仅仅是日常的景象,也是这座城市的深远背景。

“上河”的意思,就是到汴河上去,跨出深深的庭院,穿过重重的街巷,人们相携相依来到河边。那一天刚好有柔和的天光,映照他眼前的每个事物,光影婆娑,一切仿佛都在风中颤动,包括银杏树稀疏的枝干、彩色招展的店铺旗幌、酒铺荡漾出的“新酒”的芳香、绸衣飘动的纹路,以及弥漫在他的身边的喧嚣的市声……纷乱的街景中,没有人知道他是谁、要做什么,更没有人知道在不久的将来,他们将全部进入他的画中。

这一次,画的主角是以复数的形式出现的。他们的身份,比以前各朝各代的画中人都复杂得多,有担轿的、骑马的、看相的、卖药的、驶船的、拉纤的、饮酒的、吃饭的、打铁的、当差的、取经的、抱孩子的……他们互不相识,但每个人都担负着自己的身世、自己的心境、自己的命运。他们拥挤在共同的空间和时间中,摩肩接踵,熙熙攘攘。于是,这座城就不仅仅是一座物质意义上的城市,而是一座“命运交叉的城堡”。

画中的那条大河,正是对于命运神秘性的生动隐喻。汴河是当年隋炀帝开凿的大运河的一段,连接着黄河与淮河。它虽然是一条人工河流,但它至少可以牵动黄河三分之一的流量。它为九曲黄河系了一个美丽的绳扣,就是汴京城。

在《清明上河图》中,河流占据着中心的位置。汴河在漕运经济上对于汴京城有决定性作用,可以说,没有汴河,就没有汴京的耀眼繁华,就如同没有底格里斯河和幼发拉底河就没有古巴比伦,没有尼罗河就没有古埃及。但这只是张择端把汴河作为构图核心的原因之一。对于张择端来说,这条河更重大的意义,来自它不言而喻的象征性——变幻无形的河水,正是时间和命运的赋形。河流以其强大的象征意义,无可辩驳地占据了《清明上河图》的中心位置,时间和命运,也被张择端强化为这幅图画的最大主题。

河道里的水之流,与街道上的人之流,就这样彼此呼应起来,使水上人与岸边人的命运紧密衔接、咬合和互动。没有人数得清,街市上的人群,有多少是赖水而生;没有人知道,饭铺里的食客、酒馆里的酒客、客栈里的过客,他们的下一站,将在哪里停泊。我们从画中看到的并非一个定格的场景,它是一个流动的过程。

朝代与个人一样,都是一种时间现象,有着各自无法反悔的旅途。甚至连《清明上河图》自身,都不能逃脱命运的神秘性——即使近一千年过去了,这幅画被不同时代的人们仔细端详了千万次,但每一次都会发现与前次看到的不同。总而言之,这是一幅每次观看都有不同感受的图画,每个观赏者对这幅画的描述都是不一样的,研究者更为画上的内容争吵不休。

直到此时我才明白,《清明上河图》并非只是画了一条河,它本身就是一条河,一条我们不可能两次踏入的河流。

这幅画的第一位鉴赏者应该是宋徽宗。当时在京城翰林画院担任皇家画师的张择端把它进献给了皇帝,宋徽宗用他独一无二的瘦金体书法,在画上写下“清明上河图”几个字,并钤了双龙小印。他的举止从容优雅,丝毫没有预感到,无论是他自己,还是这幅画,都将要开始颠沛流离的旅途。

北宋灭亡60年后,张著在另一个金朝官员的府邸,看到了这幅《清明上河图》。至于这名官员如何将金军的战利品据为己有,我们不得而知。那个时候,风流倜傥的宋徽宗已经于51年前(公元1135年),在大金帝国的五国城受尽屈辱而死,伟大的帝国都城汴京也早已一片狼藉。在那个年代出生的北宋遗民们,未曾目睹,也无法想象这座城当年的雍容华贵、端庄大气。但这幅《清明上河图》,却唤醒了一个在金国朝廷做事的汉人对故国的缅怀。尽管它所描绘的地理方位与文献中的故都不是一一对应的,但张著对故都的图景有着一种超常的敏感,就像一个人,一旦暗藏着一段幽隐浓挚而又刻骨铭心的深情,对往事的每个印记,都会怀有一种特殊的知觉。

此后,《清明上河图》变成了一只船,在时光中漂流,直到1953年年底入藏北京故宫博物院,它才抵达永久的停泊之地。

至于张择端的结局,没有人知道,他的结局被历史弄丢了。在他把《清明上河图》进献给宋徽宗那一刻,就在命运的急流中隐身了,再也找不到关于他的记载。他就像一颗流星,在历史中昙花一现,继而消逝在无边的夜空。无论多么伟大的作品都是由人创造的,但伟大的作品一经产生,创造它的那个人就显得无比渺小、无足轻重了。时代没收了张择端的画笔——所幸,是在他完成《清明上河图》之后。他的命,在那个时代里,如同风中草芥一样一钱不值。 (一叶知秋摘自《十月》,本刊有删节)