琴高乘鲤图

□ 奕 明

□ 童中焘

琴高乘鲤图

□ 奕明

李在,生卒年不详,字以政,福建莆田人,明宣德年间被召入宫廷,与戴进、谢廷循、石锐、周文靖同时任画院待诏。他工画山水,兼画人物和花卉。李在的山水画从风格上可以分为两类,“细润者宗郭熙,豪放者宗夏圭、马远”,在福建、浙江一带享有极高的声誉。同时,李在在人物画方面也是成就卓著,后来的论者认为,明代早期的宫廷绘画中,李在的人物画成就,不在声名显赫的浙派大家戴进之下,但影响次于戴。《画史会要》评价他:“人物八面生动,评者云自戴进之下,一人而已。”

《琴高乘鲤图》,描绘了神仙琴高修仙得道后,坐在鲤鱼背上,乘风破浪,游向远方,并频频回首岸边,揖送众弟子的情景。画中狂风大作,树木摇摆不定,人物衣带飘舞,山石用回旋颤动的皴法写成,层次感很强。远景山峦重叠,波涛滚滚,山峰亦富摇动之感,表现出了神话世界的奇幻气氛。

据汉代刘向《列仙传》记载,琴高是春秋时代赵国人,他善鼓乐,曾担任宋康王的舍人,能行涓子(齐国人,好钓饵之术)和彭祖(殷大夫,善导引之术)两家的道术。《太平广记·琴高》记载,琴高常常浮游于冀州涿郡(今河北境内)之间,习练道术。后来,琴高辞别众亲友和弟子遁入涿水,自言去取龙子。临走时,他与众多弟子相约:“你们可在河水旁设祠结斋,等我回来,某年某月某日我就会返回来看你们。”到了约定的日期,弟子们在水边恭候,突然间风雨大作,琴高乘着一条红色的鲤鱼,从水中游了出来。大约在岸上停留一个多月后,琴高告别大家,再次遁入水中,继而牵着那条鲤鱼从水中升空而去。李在描绘的,正是琴高在弟子们的目送下乘鲤而去、众弟子拱手相送的情景。这则故事,在《道藏·葛仙公传》中也有记载。古代绘画史上描绘这则故事的不乏其人,李在这件作品是描绘的相当精彩、非常成功的一幅。

《琴高乘鲤图》 明·李在 绢本设色 164.3cm×95.8cm

中国画的特殊面目和精神

□ 童中焘

《山水》 黄宾虹

一、潘天寿的“高峰意识”与黄宾虹的“大”

在潘天寿先生身上,有个“高峰意识”。所谓“高峰意识”,是说我们既要站在世界艺术的最高点——中国绘画与西方绘画是两个高峰,又要站在中国绘画的历史变迁中,以及每个时代如唐、宋、元、明、清绘画的最高点去审视。一个是艺术的最高点,一个是民族文化的最高点。有了潘天寿的高峰意识,才能认识黄宾虹艺术之“大”与“化”:“孟轲云:‘五百年,其间必有名世者。’吾于先生之画学有焉。”

艺术成果是一个金字塔,愈高愈少,愈难达到。作为后学,我们对前人须有敬畏之心,但又不能处“下流”,要牢记潘先生的告诫,不做“笨子孙”,不做“洋奴隶”,为中国艺术“增高阔”。黄宾虹是一个典范。

在黄宾虹先生的实践中,领会他“游于艺”、勤奋一生、知进不知止,而识其“大”。黄先生一生经游安徽黄山、齐云、九华,江西庐山,川蜀,粤桂,浙江的雁荡、永康、衢州、富春江,以及福建的武夷山等等,无不勾记、写生。他提出“内美”(“不齐之齐”“浑厚华滋”等),自己作画主张“绝不似而绝似”,关照“所与”的对象,创出新的对象。作品中的意象,不似(即超越)现实中的具体对象,却是我们心目中当有、应有的山水景象,如潘天寿先生所说:“写其游历之晓山、晚山、夜山与雨后初晴之阴山……万象毕现,只觉青翠与遥天相接,水光与云气交辉,杳然深远,无所抵止。”黄先生晚年变法自立,回到创造的元头,五笔七墨,加减乘除,别开生面,完全是他性、心的自然流露,如其所说“无法而法自然”“有法而不言法”,达到“神会形具,而体与物冥”(《齐物论注》),庄子所谓“弘大而辟(开辟),深阔而肆”,出神入化,头头是道。也正合于庄子所说的“刻雕众形而不为巧,此其所游矣”(《大宗师》)。

黄宾虹先生曾感叹:“我们生在千百名画家之后,神奇工巧,似已为古人用尽,无可变易,岂非一大恨事!”中国文化是一个开放的系统,无可无不可。“画,形也”。“形”是表现的载体,是很重要的。但中国画的“形”,也是一个开放的体系。南北朝宋王微《叙画》:“图画非止艺行,成当与易象同体”,而易象变化无穷。黄宾虹的实践证明,只要回到创造的本源,即使随着生活、环境的变化,后人亦永有用武之地。

二、黄宾虹的“用笔本源”与张彦远的“书画同体”

谈笔墨,先要澄清两种偏见或浅见。对笔墨的认识不足,反映了对中国人的艺术精神缺乏体悟 ;从而对黄宾虹的“五笔”“七墨”,限于“技”的了解,失去了他在实践中关于——“用笔本源”的文化史的解读。

偏见之一,是将“笔墨”等同于“笔·墨”(用笔用墨)。中国绘画史上,笔墨有一个扩大、深化的发展过程。简单地说,即“笔”——“用笔”与“用墨”——笔与墨的关系结合,即点、画的骨法与架构,以成笔墨技法,总括为一个“骨法·质料·形式”综合的“中国画综合体”。中唐以前,主要是人物画,讲骨法用笔。后来山水兴起,讲究墨法,历宋元明清至黄宾虹,总结为“五笔”(用笔用功方法、运用方法、评价标准),衍化为“七墨”,卓跞前人。很明显,只讲用笔用墨,如书法家仅有过硬的笔法功夫,还是不能或不善于写“形”,以成画“体”。在形式上,传统中国画的“笔墨之体”,是一个以“力”为“体”的“平面结构”,黄宾虹则发展为“深”“透”的“立体结构”(笔与笔的多层深度关系)。

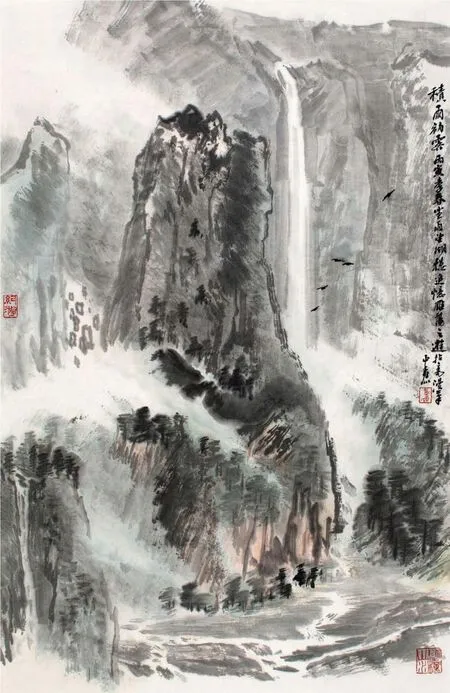

《积雨初霁》 童中焘

偏见之二,只将“笔墨”视为“技术”。笔墨即技术的偏见,导致“工具论”,以为笔墨只是工具,只是手段;又形成“文人画或士夫画乏技论”,以为文人、士夫缺乏“写实”本领,随意涂抹,写形功夫不够。其实,文人、士夫画有不同层次,有真有伪,不可一概而论。中国绘画有各种体制,工笔、写意,又有壁画、民间绘画等等,意向有异,功夫不必同。效用与功夫原是一致的,过程(修养、功夫)与目的不能分开。即如西方绘画,“表现”不一定要有“再现”的逼真、写实的技巧。而中国传统的“外师造化,中得心源”,“外师”不是“再现”,不可误解为“写实”;“中得”也不是纯粹的“自我表现”,更非主观的胡来。“外师”“中得”,二语应作一语读,合一三用。三是超越也是众多的意思。凡是达到艺术的意向,无可无不可,形成一个开放的统系。例如,中国画家很早就明白“透视”的道理,六朝时宗炳就说:“张绢素以映远,可围于方寸之内,竖划三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之迥。”但中国人以“应目会心”为理,不局限于透视画法。有透视(但不能以为只是“散点透视”),有不尽合于透视,更有反透视(如近小远大、前淡后浓),而以能“远”为“巧”,以舒服为度。中西绘画两个系统,西方二分思维所出的许多艺术概念,写实或不写实、再现与表现,乃至主观的与客观的、感性与理性、唯心与唯物、现实与理想等等,这其中的每一个元素都不可能还原为本末内外一贯的中国画“综合之体”。而在中国绘画中,不同的意向,不同的表现方式,“功夫”也未必可以移用。文人画“以意为权衡”,标准只是是否有意,是否达意。然而“意”不可言说,只可体会;如何“达意”的 “技”也就不可言说。“此中有真意,欲辨已忘言”,所以令恽南田叹息:“宋人谓能到古人不用心处,又曰写意画,两语最微而又最能误人。不知如何用心,方到古人不用心处;不知如何用意,乃为写意。”即“以意为权衡”,因为“意”没有一定,“写意”就没有成规,只“看”作品有意无意;画有意焉,虽必有表现此意之法,也是“有法而不言法”(黄宾虹语),“不言法”即是无成法,越出原有规矩的“无法”。“意”论有、无,技则无可无不可。所以,没有可以通用的功夫。

黄宾虹也临仿古人,但他与“集宋元之大成”而终落在宋元人之后的王石谷“屡变者面貌,不变者精神”,遗貌而取神不一样。黄宾虹“有法而不言法”,所以真诚、自然、自由,为高成大。二人的“功夫”不同如此。

再说“ 工具论”。“工具论”的意思,是说“笔墨”只是“技”。但在中国传统里,笔墨是技又不仅是技。历代书画大家如王羲之、张旭、怀素、杨凝式、张、黄公望、倪云林以至青藤、八大等,都是在书画过程中抒发情性,进而得到精神享受。徐复观先生的《中国艺术精神》,曾有详细辨析。他说,就纯技术上而言,只须计较其实用的效果,技术层面所得的享受,只是技术性转换为物质性的享受,而“纯技术上的享受……并不是技术的自身”。他进而说,如庄子一再想象出来的如庖丁解牛等,则是“由技术所成就的艺术性的效用(艺术的人生),由艺术自身所得到的精神享受”。庖丁解牛的特色,乃在“莫不中音,合于桑林之舞,乃中经首之会”,是由技进乎道的功夫过程,由技术进乎艺术创造的过程,“动刀甚微,然已解,如土委地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志。”完全是精神上的享受。同样,笔墨也不只是技术性概念,不能停留在手段即技术的层面上。过去中国人叫“写字”“写画”,一个“写”字,就包含了过程,包含了“理智运用直觉”、人性的品鉴等文化姿态、文化内容。所以,黄宾虹说:“画岂无笔墨而能成耶?”又说:“善画者,筑基于笔,建勋于墨”“笔墨功深,气韵生动”“画中三昧,舍笔墨无由参悟。”又说:“国画民族性,非笔墨之中无所见。”

《山水》 黄宾虹

不消除上述“笔墨是技”、文人画甚至写意画缺乏功夫的偏见,就不可能解读黄宾虹的作品,而纠缠于技的层面,不可能认识反映中国艺术特殊精神的笔墨表现这一特殊面目。

宗白华先生曾说,批评家的工作,其重要意义之一,就是把已经存在着的倾向有意识地提出来,然后变成定型的潮流。张彦远特别提倡六法中的“气韵生动”和“骨法用笔”,自此以后,遂确定了中国绘画的特殊面目和特殊精神。他的《历代名画论》,如温克尔曼的《古代艺术史》之建立了艺术科学一般,于中国人之绘画上发现了中国所独有的文化教养和文化姿态,使中国的文人学者获得了一种明显的文化传统,且川流不息地发扬光大下去。

张彦远在理论上,从文化史的高度,发现“书画同体”,创立他的学说。短短一篇《论顾陆张吴用笔》,连续三次举例论定:“故知书画用笔同法”“又知书画用笔同矣”“此又知书画用笔同矣”。更在《论画六法》中斩钉截铁地说:“象物必在于形似,形似须全其骨气。骨气形似,皆本于立意而归乎用笔,故工画者多善书”;“今之画人,粗善写貌,得其形似,则无其气韵;具其彩色,则失其笔法。岂曰画也!”“今之画人,笔墨混于尘埃,丹青和其泥滓,徒绢素,岂曰绘画!”“若气韵不周,空陈形似;笔力未遒,空善赋彩,非谓妙也。”又说:“不见笔纵,不谓之画。如山水家之有泼墨,亦不谓之画。”“不见笔纵,不谓之画”,一言九鼎,“泼墨”从此不行。因为,“用笔”代表了一个民族艺术的高度。

黄宾虹有如张彦远,历经五代至明清“墨从笔出”的千年传统,从文化史的高度,即一个文化系统的问题,阐发“五笔”“七墨”,提出“道咸金石学盛,画亦复明”,强调“用笔本源”:“画法之妙,通于八法……从来笔法……无不变易。唯此精意所在,心心相印,常此终古,传于无穷。”(《国画分期学习法》)

他主要是在实践中,达到晚年变法自立,“笔笔自家写出,亦笔笔自古人来”。在这一以“笔墨为体”的绘画特殊面目中,呈现出前人未曾有过的适性、自然、真善美合一的自由境界,而标举的仍是艺术的个性价值和社会的永恒价值。

《写意山水》 黄宾虹