12例眼眶孤立性纤维性肿瘤临床病理特征分析

赵 云,赵 红,张 蕾,潘 叶(.天津医科大学眼科临床学院,天津 30000;.天津市眼科医院,天津市眼科学与视觉科学重点实验室,天津市眼科研究所,天津 30000)

12例眼眶孤立性纤维性肿瘤临床病理特征分析

赵云1,赵红2,张蕾2,潘叶2

(1.天津医科大学眼科临床学院,天津300020;2.天津市眼科医院,天津市眼科学与视觉科学重点实验室,天津市眼科研究所,天津300020)

摘要目的:探讨眼眶孤立性纤维性肿瘤的临床、影像、组织病理学特征及治疗方法。方法:回顾分析经手术治疗的12例眼眶孤立性纤维性肿瘤病例的基本临床资料和组织石蜡标本,研究该类肿瘤的临床及组织病理学特点。结果:12例患者中,男性8例,女性4例;就诊年龄为30~60岁;病程为2个月~12年;4例主诉眼球突出,4例主诉眼睑肿胀,4例主诉发现肿物。病变位于右眼眶内7例,左眼眶内5例;彩色超声多普勒检查显示多为眶内边界清楚的均匀或不均匀中低回声区,病变区多可见丰富的红蓝血流信号。CT检查肿瘤多为边界清楚的实质性占位影,可被造影剂强化。组织病理学检查显示肿瘤细胞主要由梭形或卵圆形细胞组成,肿瘤细胞无明显异形性,其间有胶原纤维和大量树枝状或鹿角状血管。免疫组织化学染色结果:CD34、波形蛋白抗体多为弥漫阳性表达。结论:孤立性纤维性肿瘤的临床及影像学表现无显著特异性,易与其他肿瘤混淆。结合临床资料进行组织病理学及免疫组织化学检查,可作为其定性诊断的重要依据。该肿瘤治疗以手术完整切除为主。应注意密切随访。

关键词眶肿瘤;孤立性纤维性肿瘤;影像学;病理学

孤立性纤维性肿瘤(solitary fibrous tumor,SFT)是一种较少见的梭形细胞软组织肿瘤,多数发生于胸膜的浆膜面[1]。发生于眼眶者少见,国内外多为个案报道,系统性的临床病理研究较为缺乏。SFT发生于眼眶的任何部位,文献报道多见于成年人眼眶上方或外上方,其很容易与发生于眼眶的多种常见肿瘤混淆。特别是在病理组织学上,与发生于眼眶的多种梭形细胞性肿瘤具有很高的相似性,鉴别诊断较为困难。目前对于该病的临床特点、组织病理学特征、预后和治疗手段方面仍缺乏统一的认识。本文回顾性分析了经病理确诊的12例眼眶SFT患者的临床病理资料,并参考国内外文献,对其临床病理特征、免疫组化及鉴别诊断等进行探讨。

1 资料与方法

1.1临床资料收集2005年1月-2015年3月在天津市眼科医院经手术治疗的12例眼眶SFT患者的临床及组织病理学资料。对所有病理切片进行重新阅片以核实诊断,部分病理切片经多家医院高年资病理医师会诊得出诊断。全部病例均经组织病理学和免疫组织化学染色后诊断为眼眶SFT。

1.2方法

1.2.1眼部检查视力、眼球运动、眶部触诊、眼前节及眼底检查等。

1.2.2影像学检查B型超声、彩色超声多普勒、CT扫描及MRI检查等。根据彩色多普勒血流显像中血流的数目、形态,用半定量方法将肿瘤血供分级[2]:Ⅰ级:无血流信号;Ⅱ级:星点状血流信号;Ⅲ级:2~3处点条状血流信号;Ⅳ级:树枝状或网状血流信号。

1.2.3手术方法12例患者中,3例常规外侧开眶,9例经前路开眶,行眼睑与眶内肿物切除术。尽可能在直视下分离肿瘤,眼睑病变在保留睑缘基础上,尽量切除;眶内周围手术间隙病变,尽可能切除干净。切除肿瘤后,根据眼睑病变做相应的整形手术。

1.2.4组织病理学检查手术切除标本经10%甲醛溶液固定,石蜡包埋切片,常规HE染色。肿瘤分类和诊断参照2002年版世界卫生组织软组织和骨肿瘤的病理学和遗传学分类标准,特殊病例经肿瘤医院等多家医院高年资病理医师会诊,并结合临床特征及免疫组织化学检查确立诊断。记录每个组织的包膜完整程度和包膜受侵犯情况。用目镜测微器测量肿瘤的包膜厚度,将包膜厚度<20 μm定义为薄。

1.2.5免疫组织化学染色检查对石蜡包埋组织块行4 μm切片,并行EnVision二步法染色。所用的抗体为CD34、波形蛋白、S-100蛋白、平滑肌肌动蛋白、cytokeratin、CD31、desmin、CD99、Bcl-2,均为单克隆抗体,均购自丹麦Dako公司。

2 结果

2.1基本临床特征12例眼眶SFT患者就诊年龄为30~60岁,中位数年龄为43岁。其中男性8例,女性4例。肿瘤位于右眼7例,左眼5例。病程为2个月~12年,平均病程为34个月。其中1例为复发2次的SFT,在本院就诊的12年前发现左眼眶内上方肿物,于11年前行第一次手术,于本院就诊1年前发现术区肿物再次复发,又行手术治疗。(1)主诉:12例眼眶SFT患者中,就诊主诉为眼球突出者4例,主诉为眼睑肿胀者4例,主诉发现肿物者4例。(2)眼球突出:所有患者中有眼球突出者7例,且多向前内下方突出,4例眼球运动受限。眼球突出度差值在2 mm以内者5例,4~6 mm者3例,6~8 mm者4例。(3)扪诊:12例眼眶SFT患者中扪诊边界清楚者5例,边界不清者3例,未扪及肿物者4例;活动度好者3例,活动度欠佳或不可推动者5例(图1)。(4)全身检查:12例患者皮肤黏膜检查未见明显包块,胸部X线平片检查未见异常。血尿常规检查大致正常。肝、胆、脾、胰、肾彩色多普勒超声检查均正常。随诊期间身体其他部位未见肿块发生。

图1 眼眶孤立性纤维性肿瘤患者术前眼部外观

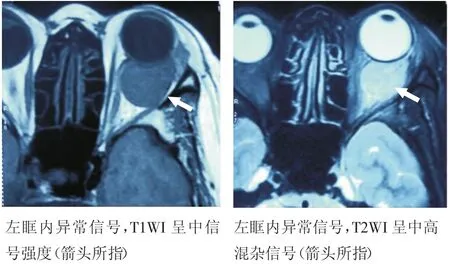

2.2影像学特点(1)线阵探头二维声像图表现:二维超声对SFT的显示率为100%。肿瘤位置:8例肿瘤位于眼眶外上方及上方,2例肿瘤位于眼眶内侧泪囊区,1例肿瘤位于眼眶下方,1例肿瘤位于眶内眼球颞侧。肿瘤形态:12例肿物边界尚清楚。形态规则者5例,形态不规则者7例。肿瘤内部回声:内回声均匀5例,内回声不均匀7例。(2)彩色多普勒血流显像:血流分布Ⅰ级者1例,Ⅱ级者1例,Ⅲ级者2例,Ⅳ级者8例(图2)。(3)血流频谱:12例眼眶SFT的收缩期峰值血流速度为5.08~26.88 cm/s。平均值为14.14 cm/s。舒张末期血流速度为1.61~14.21 cm/s,平均值为6.31 cm/s。阻力指数为0.25~0.86,平均值为0.53。(4)CT检查:12例患者的眼眶CT均显示中高密度实质性占位影,边界清晰,多为均质。6例为类圆形肿块,最大直径在10~30 mm之间。1例为长条形肿块,5例为与眼环贴附呈形状不规则肿块。增强片上中等增强,富于血管者增强明显(图3、4)。(5)MRI检查:12例患者的眼眶MRI均显示眶内异常信号,形态同CT,T1WI呈中信号强度;T2WI多呈低或中信号,其间混有高信号区,邻近眶壁骨质未见明显局灶性异常信号(图5)。

图2 眼眶孤立性纤维性肿瘤患者治疗前彩色多普勒超声血流显像

图3 眼眶孤立性纤维性肿瘤患者横轴位CT

图4 眼眶孤立性纤维性肿瘤患者冠状位CT

图5 眼眶孤立性纤维性肿瘤患者治疗前眼眶MRI检查图像

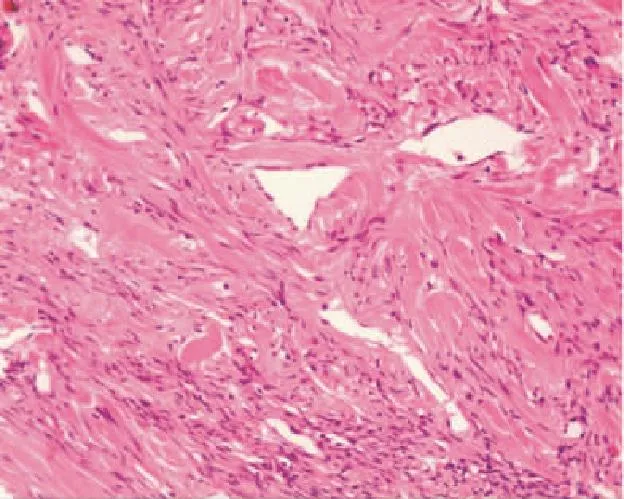

2.3组织病理学特征12例均为实性肿物。其中类圆形肿物5例,长条形和不规则形7例;肿瘤最大直径为10~29 mm。3例有完整的纤维性假包膜,6例肿瘤包膜菲薄且不完整,3例肿瘤无包膜;灰白色6例,白色4例,灰红色1例,黄白色1例(图6)。组织切片光镜下可见:肿瘤边界清晰,部分有纤维性假包膜,肿瘤细胞呈梭形,胞质嗜伊红,界限不清;胞核呈梭形或椭圆形,核染色质均匀,核仁不明显,核无明显异型性,部分病例局部增生活跃;瘤细胞排列无明显规则,偶见局部呈席纹状、编织状及束状等;肿瘤由交替分布的细胞丰富区和细胞稀疏区组成,在细胞丰富的区域,胶原纤维细长,而在细胞稀疏区内肿瘤细胞数量较少,其间穿插着粗细不等的胶原纤维,部分呈瘢痕疙瘩样或无结构样;肿瘤血管较丰富,管壁薄,管腔扩张迂曲,大部分呈树枝状、裂隙状或鹿角状。未见出血、坏死或钙化(图7)。

图6 眼眶孤立性纤维性肿瘤患者手术切除的肿物

图7 眼眶孤立性纤维性肿瘤患者组织病理学图像(HE×100)

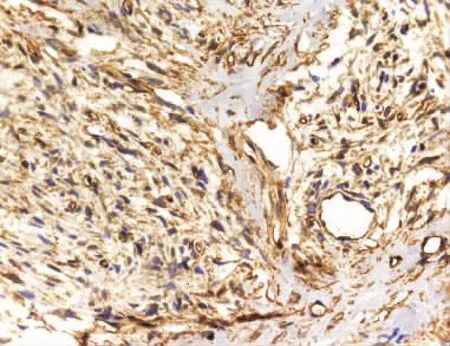

2.4免疫组织化学特征全部病例肿瘤细胞对CD34和波形蛋白抗体呈弥漫性阳性表达(图8),其中3例肿瘤细胞对CD99和Bcl-2抗体呈阳性表达,而12例肿瘤细胞对平滑肌肌动蛋白、S-100蛋白、cytokeratin、CD31、desmin抗体呈阴性表达。

图8 眼眶孤立性纤维性肿瘤患者免疫组织化学染色结果(EnVision×200)

3 讨论

Klemperer和Rabin[3]于1931年首次报道了发生于胸膜的SFT,这类肿瘤曾被认为主要发生于脏层胸膜,表现为与胸膜相连、界限清楚的孤立性肿块。随着免疫组织化学以及电镜技术的发展,人们对该肿瘤有了新的认识。目前认为SFT几乎可累及全身各个部位,包括肺、肝脏、乳房、腹膜后、脊椎、盆腔、宫颈、脑膜、肾脏、膀胱、前列腺、眼眶、躯干及四肢软组织等处[4-5]。1994年Dorfnan等[6]和Westra 等[7]分别首次报道了发生于眼眶的SFT,自此这一肿瘤才逐渐被眼科医生所认识。过去因SFT罕见于胸膜外组织中,且其在组织病理学上与其他梭形细胞肿瘤较难区分,诊断困难。近年来随着免疫组织化学技术的发展,对其报道逐渐增多。但目前国内外对眼眶SFT的报道仍多为个案,共约百余例[8],对眼眶SFT进行系统性的临床病理研究并不多见。国外研究报道,眼眶SFT发病年龄可在21~75岁之间[9],这与本文研究结果基本一致。国外有个别病例报道SFT可发生于5个月~16岁儿童[10],目前国内尚未见发生于儿童的眼眶SFT报道。国内外多数研究认为眼眶SFT发病没有明显的性别差异,在本研究12例患者中,8例男性患者明显多于4例女性患者,这种性别差异可能是由于病例数较少所致。眼眶SFT可发生于眼眶的各个部位,本文报道病例中肿瘤位于眼眶外上方及上方者多见,约占66.6%(8/12)。临床表现多与肿瘤位置有关。当肿瘤位置表浅时,表现为眼睑肿胀者多见,约占全部病例的33.3%(4/12);当肿瘤位置深在且体积较大时,往往表现为无痛性眼球突出,约占全部病例的33.3%(4/12),术后肿瘤病理标本大小与眼球突出度具有一定的相关性。本组病例中其他临床表现还有,眼球活动受限、复视、上睑下垂等。本组5例触诊可扪及边界清楚的肿物,活动度好者3例,约占25%,活动度欠佳或不可推动者5例,约占41.6%。多数病例肿物质韧,无压痛。

本组病例在影像检查中表现为:(1)彩色多普勒超声检查结果显示肿瘤边界尚清,内回声多为中低回声,回声均匀或不均匀,无压缩性。绝大多数肿瘤内具有丰富的红蓝血流信号,呈树枝状或网状分布的血管。笔者发现彩色多普勒超声检查肿瘤内具有丰富的血流信号为眼眶SFT的重要临床特征,具有重要的术前辅助诊断意义。个别病例检查中血流信号相对较少,多与肿瘤体积较小或位置表浅有关。(2)CT检查结果显示肿瘤多为类圆形或不规则椭圆形。多数边界清晰,中高密度且均匀的实性肿块。(3)眼眶SFT在MRI检查中,在T1WI上表现为中信号,而在T2WI上显示为低或中信号,反映了富含胶原纤维的组织学特点。部分患者T2WI上可见高信号区域,主要由病变内部出血坏死造成,也可能因为含有新鲜的纤维组织。

在临床和影像检查中,眼眶SFT应与眼眶多发的海绵状血管瘤、神经鞘瘤以及血管外皮瘤、毛细血管瘤等眼眶富血管肿瘤相鉴别。海绵状血管瘤是成人最常见的眼眶血管性肿瘤,多见于女性,20~40岁多发。眼眶海绵状血管瘤多为球后肌锥内的类圆形肿块,边界清楚。T1WI多呈低信号;T2WI多呈高信号,可伴有纤维间隔的低信号区,增强扫描呈渐进性强化征象。神经鞘瘤在T1WI多呈低信号;在T2WI呈高信号,可因瘤内存在坏死而伴有低信号区,强化不均匀。这些MRI影像特点与眼眶SFT有所不同。眼眶血管外皮瘤血供丰富,影像上较难与眼眶SFT相鉴别。血管外皮瘤在T1WI、T2WI上常呈中信号,增强后可显著强化。与眼眶SFT相比,部分血管外皮瘤可侵犯眶骨及周围结构,且肿瘤形态较为单一,缺乏SFT的形态多样性。眼眶毛细血管瘤为儿童最常见的眼眶血管性肿瘤,好发年龄与眼眶SFT不同。眼眶毛细血管瘤边界不规则可呈结节状,在T2WI上可出现血管流空所致的无信号区,并可合并有皮肤草莓痣。因此,根据临床和影像学特征,可大致进行眼眶SFT与几种眼眶常见肿瘤的鉴别。其中核磁共振检查具有较大的鉴别诊断价值。

SFT是一种较少见的梭形细胞软组织肿瘤,多为实质性肿块,本组肿瘤最大直径为10~29 mm。镜下可见肿瘤细胞常呈席纹状排列,其间存在大量胶原纤维和扩张的血管,血管多呈鹿角状,血管壁周围常出现纤维化及玻璃样变性。瘤体较大的眼眶SFT局部可出现出血和坏死。多数病例肿物表面有菲薄的纤维性包膜,但有些区域包膜不完整或与周围邻近组织粘连。其细胞起源尚未明确,最早认为是间皮细胞及血管外皮细胞起源,后来认为起源于纤维母细胞或CD34阳性的树突状间叶细胞[11],最近有学者认为其起源于原始间充质干细胞[12]。近来国外有研究者通过比较基因组杂交技术证实SFT的发生与t(9;22)(q31;p13)基因的平衡转位有关[13]。在组织病理学上,SFT需与多种良恶性梭形细胞肿瘤相鉴别,包括血管外皮细胞瘤、纤维组织细胞瘤、神经鞘瘤、梭形细胞黑色素瘤等[14]。眼眶SFT典型的免疫组织化学表现为CD34、波形蛋白和Bcl-2阳性,而其他免疫抗原如cytokeratin、CD31、desmin、S100、SMA等阴性。与SFT不同,血管外皮细胞瘤表现为CD34弱阳性,纤维组织细胞瘤和纤维肉瘤表现为CD34阴性。平滑肌细胞源性肿瘤如平滑肌瘤、平滑肌肉瘤等表现为desmin阳性,CD34、Bcl-2阴性。神经源性肿瘤如神经鞘瘤、神经纤维瘤等则表现为CD34、Bcl-2局灶性阳性,且S-100强阳性。

临床上报道有13%~23%发生于胸膜的SFT可原位复发,肿瘤细胞胸腔内播散或远处转移[15]。由于眼眶的SFT多为个案报道,缺乏系统的临床病理学及预后调查研究,笔者对其确切复发率尚不清楚。但多数研究者认为眼眶SFT属于中间性或交界性肿瘤,肿瘤呈缓慢的、非侵蚀性生长过程。多数病例经手术完整切除肿物后不复发,预后较好。个别复发病例多与手术切除不完整或肿瘤无包膜有关。必要时可辅以放疗。笔者通过临床观察认为,部分肿瘤细胞局部增生活跃,细胞排列不规则,胞核出现异型性的眼眶SFT患者具有较高的复发倾向。肿瘤细胞丰富区所占比例越大,胶原纤维细长且数量越少,肿瘤内部血管数量越多,血流越丰富的患者,其复发可能性越大。有恶变倾向及核分裂象多的患者肿瘤中,P53和Ki67染色阳性细胞数目增多,对估计预后有一定意义[4]。笔者对12例眼眶SFT病人进行肿瘤完整切除术后随访,除3例失访外,9例患者行CT检查后证实均无复发。其中1例复发过两次的眼眶SFT患者,经过查阅相关病史资料后认为,两次复发的原因在于该例肿瘤无包膜。在外院手术治疗中,因肿瘤边界不清,可能存在切除范围较小,未达到完整地切除肿瘤目的。总之,眼眶SFT为一类临床中少见肿瘤,多数医师对该类肿瘤缺乏了解,在临床及影像检查中极易与多种眼眶常见肿瘤混淆。该肿瘤多为假性包膜或包膜不完整,因此提倡治疗中尽可能行彻底完整的切除。术后应对病人密切随访。

参考文献:

[1]Chen H,Xiao C W,Wang T,et al.Orbital solitary fibrous tumor:a clinicopathologic study of ten cases with long-term follow-up[J].Acta Neurochir(Wien),2012,154(2):249

[2]Martinoli C,Derchi L E,Solbiati L,et al.Color doppler sonography of salivary glands[J].AJR Am J Roentgenol,1994,163(4):933

[3]Klemperer P,Rabin C B.Primary neoplasms of the pleura:a report of five cases[J].Arch Pathol,1931,11(4):385

[4]Furusato E,Valenzuela I A,Fanburg-Smith J C,et al.Orbital solitary fibrous tumor:encompassing terminology for hemangiopericytoma,giant cell angiofibroma,and fibrous histiocyto ma of the orbit:reappraisal of 41 cases[J].Hum Pathol,2011,42(1):120

[5]Son D H,Yoo S H,Sa H S,et al.A solitary fibrous tumor with giant cells in the lacrimal gland:a case study[J].Korean J Pathol,2013,47(2):158

[6]Debacker C M,Bodker F,Putterman A M,et al.Solitary fibrous tumor of the orbit[J].Am J Surg Pathol,1996,121(4):447

[7]Westra W H,Gerald W L,Rosai J.Solitary fibrous tumor.Consistent CD34 immunoreactivity and occurrence in the orbit[J].Am J Surg Pathol,1994,18(10):992

[8]Kitamura Y,Akiyama T,Hirose S,et al.Optic nerve sheath solitary fibrous tumor[J].Acta Neurochir(Wien),2012,154(4):633

[9]Devito N,Henderson E,Han G,et al.Clinical characteristics and outcomes for solitary fibrous tumor(SFT):A single center experience[J].PLoS One,2015,10(10):e0140362

[10]Blandamura S,Alaggio R,Bettini G,et al.Four cases of solitary fibrous tumour of the eye and orbit:one with sarcomatous transformation after radiotherapy and one in a 5-year-old child’s eyelid[J].J Clin Pathol,2014,67(3):263

[11]Zhou Y H,Gong G H,Tang Y X,et al.Paratesticular solitaryfibrous tumor:acasereportandreviewofliterature[J].Int J Clin Exp Pathol,2015,8(3):3358

[12]Zhang W D,Chen J Y,Cao Y,et al.Computed tomography and magnetic resonance imaging findings of solitary fibrous tumors in the pelvis:correlation with histopathological findings[J].Eur J Radiol,2011,78(1):65

[13]Havlik D M,Farnath D A,Bocklage T.Solitary fibrous tumor of the orbit with a t(9;22)(q31;p13)[J].Arch Pathol Lab Med,2000,124(5):756

[14]Shi W,Wei Z.Solitary fibrous tumor of the submandibular region[J].Oncol Lett,2015,9(2):984

[15]Yeom Y K,Kim M Y,Lee H J,et al.Solitary fibrous tumors of the pleura of the thorax:CT and FDG PET characteristics in a tertiary referral center[J].Medicine(Baltimore),2015,94(38):e1548

(2015-06-17收稿)

作者简介赵云(1990-),男,硕士在读,研究方向:眼眶病、眼肿瘤及眼整形;通信作者:赵红,E- mail:zhaohongeye@126.com。

文章编号1006-8147(2016)01-0068-05

中图分类号R739.7+2

文献标志码A