新疆非物质文化遗产旅游开发风险评价

赵丽霞 李晓东

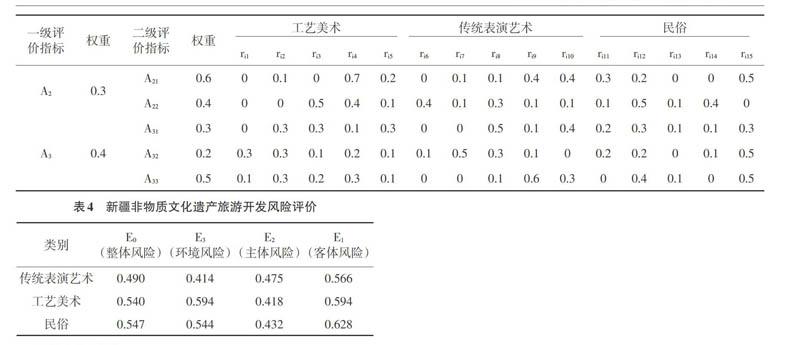

摘 要:为确定非物质文化遗产旅游开发过程中各类旅游资源的风险等级,该文在对非物质文化遗产开发风险识别的基础上,运用模糊评价法对新疆民俗、表演艺术和工艺美术3类开发较成熟的非物质文化遗产进行了风险评估。就整体风险和客体风险而言,民俗类风险居第1位,工艺美术类居第2位,传统表演艺术类最低,只是风险值有所不同;环境风险中工艺美术居首位(0.594),其次为民俗类(0.544),最后为传统表演艺术类(0.414);主体风险中首先是传统表演艺术类(0.475),其次是民俗类(0.432),最后为传统表演艺术(0.414),其风险都在可控的范围之内适合进行旅游开发。因此,在旅游开发过程中要视情况予以不同程度的重视。

关键词:非物质文化遗产;风险;旅游开发;新疆

中图分类号 F590 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2016)06-146-05

Risk Evaluation of Intangible Cultural Heritage Tourism Development in Xinjiang

Zhao Lixia1 et al.

(1College of Resources and Environmental Science,Xinjiang University,Urumqi 830046,China)

Abstract:In order to evaluate the risk level of various kinds of intangible cultural heritage resources in tourism development,fuzzy evaluation method was used to evaluate Xinjiang folk custom,the performing arts and crafts the intangible cultural heritage risk based on risk identification. In terms of overall risk and risk of the object,folk custom class risk ranks first,crafts class is second,traditional performing arts is the lowest. Environmental risks of arts and crafts is the first(0.594),folk class(0.544)is the second,the traditional performing arts(0.414)is last. Main risk of traditional performing arts(0.475)is the first,the folk class(0.432)is followed,the traditional performing arts(0.414)is the lowest,and the risks are controllable scope for tourism development. Therefore,Different kinds should be given different attention.

Key words:Intangible cultural heritage;Risk;Tourism development;Xinjiang

非物质文化遗产是一个民族智慧的结晶,在世界文化发展迅速的今天,非物质文化遗产保护与传承面临着严重威胁。非物质文化遗产旅游开发被认为是一种有效的资源保护的方法。国外关于非物质文化遗产保护的研究一般着眼于某一种资源的某一个方面,一般从非物质文化遗产的工艺美术、民俗类以及表演类非物质文化遗产的其中一类资源着手,或者从居民的角度、游客角度以及资源开发者等某一角度进行研究,深层次挖掘进行非物质文化遗产的开发与保护。例如:Wei等[1]从多个角度提出了一种采用多属性价值理论(MAVT)的实验,通过运用定性和定量分析的方法使大量利益相关者参与,多角度进行遗产管理可促进可持续解决方案;González[2]从游客角度提出文化遗产价值认知过程信息环境,通过模拟的方法进行非物质文化遗产开发研究,找出其中存在的问题进而指导实践;Carrozzino等[3]的研究重点为艺术工艺品非物质文化遗产,提出通过实验区域点遗产管理框架,促进遗产保存和经济长远发展;Segadika[4]提出健康非物质文化遗产建筑应用程序过程中不确定性因素量化研究,进而对存在的风险问题进行防御。国内非物质文化遗产开发与保护中主要是从某个视角进行资源保护与开发,大多是定性研究,例如,李琳[5]从美学视角对非物质文化遗产进行探讨,目的是唤醒人们对非物质文化遗产的审美追求;王磊磊[6]以真实性理论为平台,探索非物质文化遗产开发路径;谭宏[7]通过研究非物质文化遗产特点,对非物质文化遗产开发中存在的问题进行探讨,进而提出了解决对策等都是定性的从某个视角进行非物质文化遗产的研究。旅游开发对遗产的保护起到了积极的作用,但是并不是所有的资源都适合旅游开发。根据国家标准将非物质文化遗产大致分为:工艺美术、传统医药、民俗、表演艺术以及民间文学类等非物质文化遗产五大类[10]。本研究对新疆地区的工艺美术、民俗和表演艺术类等开发比较娴熟的非物质文化遗产风险进行识别,然后建立多级模糊综合评价体系对其进行风险评估,确定风险等级,旨在为新疆非物质文化遗产开发提供科学指导。

1 非物质文化遗产风险认知

风险识别是非物质文化遗产开发的基础,本研究主要从以下3个方面着手进行风险识别,即非物质文化遗产的客体、主体和文化环境。

1.1 客体风险 客体是指资源载体面临的风险,由于不合理开发引起非物质文化遗产本质变化。客体风险表现在许多方面,突出的表现是舞台化、商品化、片面化和庸俗化等。

1.1.1 舞台化 指非物质文化遗产形式上不变,内容上失真[12],为迎合广大游客求新求异的心理和行为百进行的。舞台化演出,使非物质文化遗产沦为取悦游客的一种单纯活动,其功能和性质等都发生了显著变化。非物质之文化遗产中很多民俗活动是在特定场合和时间进行的,舞台化使这些遗产随游客的需求随时进行,失去了原始性特征。

1.1.2 商品化 首先,商品是以攫取最大利润为目的,在开发过程中很容易忽视非物质文化遗产的实质性内容,只是作为商品以获取最大利润。现实角度上,旅游是以营利为目的,很容易使非物质文化遗产在旅游开发过程中被商品化,为了最大限度迎合旅游者需求,许多非物质文化遗产被肆意开发,致使其沦为赚钱工具而失去了本身的文化价值[13]。

1.1.3 片面化 指旅游开发过程中,由于主客观某些因素不能全面地把握非物质文化实质,只关注了遗产表面某一个方面,而忽视了非物质文化遗产内涵全面性[14],对非物质文化遗产理解往往是片面的。

1.1.4 庸俗化 为了迎合游客某些嗜好而大幅度肆意篡改非物质文化遗产内容,将非物质文化遗产进行劣质商业包装,过分追求经济利益、强调娱乐性,使产品粗制滥造,严重损害了非物质文化遗产的独特性。

1.2 主体风险 由于地理位置、文化差异等各方面原因使该地居民与外部环境交往较少,从而形成了独特的习俗,随着旅游活动外来文化和本地文化必然会产生交流,在旅游开发过程会破坏其文化原始性。其表现在以下2个方面[15]:

1.2.1 后继无人 继承人在非物质文化遗产的传承过程中起着举足轻重的作用,随着旅游活动的深入开展,外来游客带来的强势文化势必会同化其文化,导致某些珍贵遗产后继无人,这是非物质文化遗产面临的最主要威胁。

1.2.2 粗制滥造 经济利益的驱使让旅游开发者在非物质文化遗产的生产过程中不关心文化内涵,而是一味地迎合游客需要,对传统工艺流于形式的仿制,使非物质文化遗产失去了可继承性。

1.3 环境风险 环境风险主要是由主观与客观因素构成,进一步细分为社会、经济与文化3个方面,其开发风险包括推高消费、文化变迁、环境超载等,旅游开发破坏了遗产的原始环境,使其趋于同质化而失去原有的独特性[16]。

1.3.1 推高消费 由于旅游开发带来大量游客,经营者会忽视商品的实际价值,人为抬高旅游活动相关的消费来攫取大量的利润,抑制了当地居民对非物质文化遗产的真实需求[17]。

1.3.2 环境超载 在保证一定环境承受力标准前提下,环境区域在一定时期内可容纳的游客最大数量。若过度旅游开发,会使得当地人口密度过大、环境质量下降、生态系统退化等。随着旅游活动的深入开展,游客大规模进入超出了环境承载能力,势必会影响非物质文化遗产可持续性发展。

1.3.3 文化变迁 旅游者作为一种外来文化不可避免地侵入到本土文化中,使得非物质文化遗产失去原有生存土壤。这种文化变迁破坏了非物质文化遗产赖以生存的环境,失去了非物质文化遗产开发的初衷[20]。

2 模糊综合评估模型

2.1 方法 首先合理科学地选择影响评价对象的指标,其次通过德尔菲法建立评价集,然后对多个指标隶属状况进行分析,最后对评价对象相关因素进行综合性评价。模糊综合评判法可以使定性和定量因素相结合,使评价结论可信。采用模糊综合法对非物质文化遗产进行旅游开发风险评价,使评价结果更为科学。

2.2 指标评价 通过非物质文化遗产旅游开发风险因素识别,构建旅游开发风险评价模型。即:将非物质文化遗产旅游开发的风险分为2级:一级指标包括环境(A1)、主体(A2)以及客体风险(A3)等;二级指标中环境风险为环境超载(A11)、推高消费(A12)和文化变迁(A13)等;主体风险包含2个因素分别为后继无人风险(A21)和粗制滥造(A22);客体风险包括庸俗化(A31)、商品化(A32)、舞台化(A33)和片面化(A34)4个风险指标。

2.3 评估模型

2.3.1 确定影响指标集 根据风险评价指标体系,将其开发风险因素集记为:A={A1,A2,…,An}。

2.3.2 选择评价集 将其风险划分成5个等级,将评价集记为:V={v5,v4,v3,v2,v1}。其中v5、v4、v3、v2、v1分别代表低、较低、中等、较高、高,记作:V={0.2,0.4,0.6,0.8,1.0}。

2.3.3 指标权重的确定 利用德尔菲法把非物质文化遗产旅游开发风险分为目标层和准则层,然后运用德尔菲法确定各指标权重并构造风险因素判断矩阵并检验其一致性,记作:W={w1,w2,…,wm}。

2.3.4 确定隶属度和评价矩阵后进行多级模糊综合评价 首先通过运用德尔菲法对指标进行相对等级评判并建立评价集,其次将评价指标权重集与评价矩阵进行数学运算,相乘然后得到总风险(E)和各类风险(Ei)。根据比较结果得出风险大小。

3 新疆非物质文化遗产旅游开发风险评价

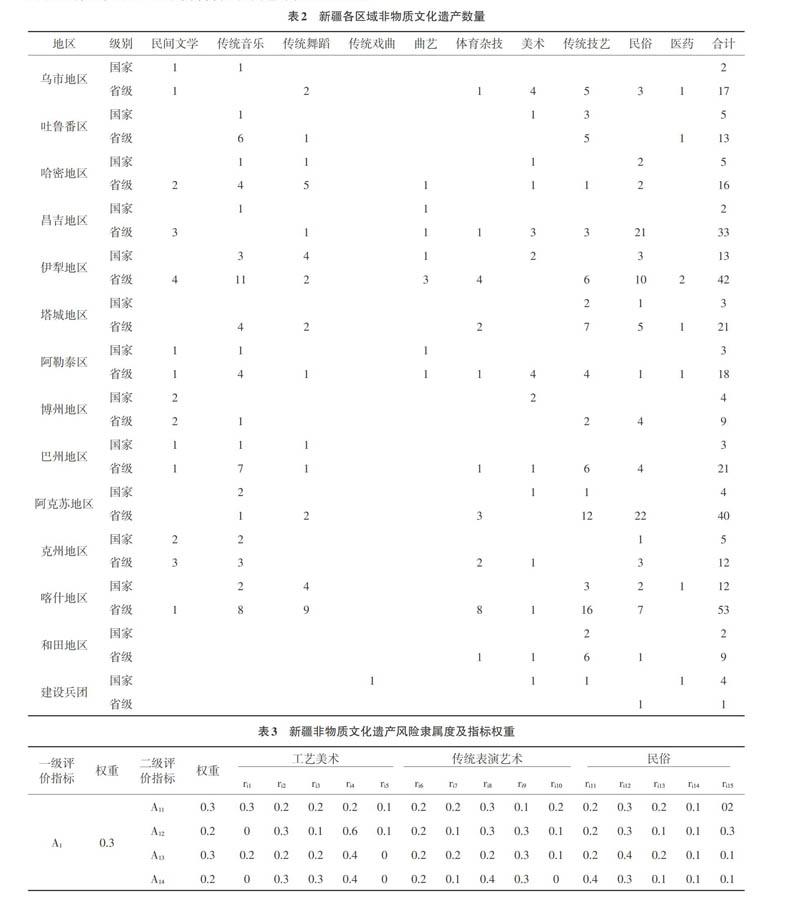

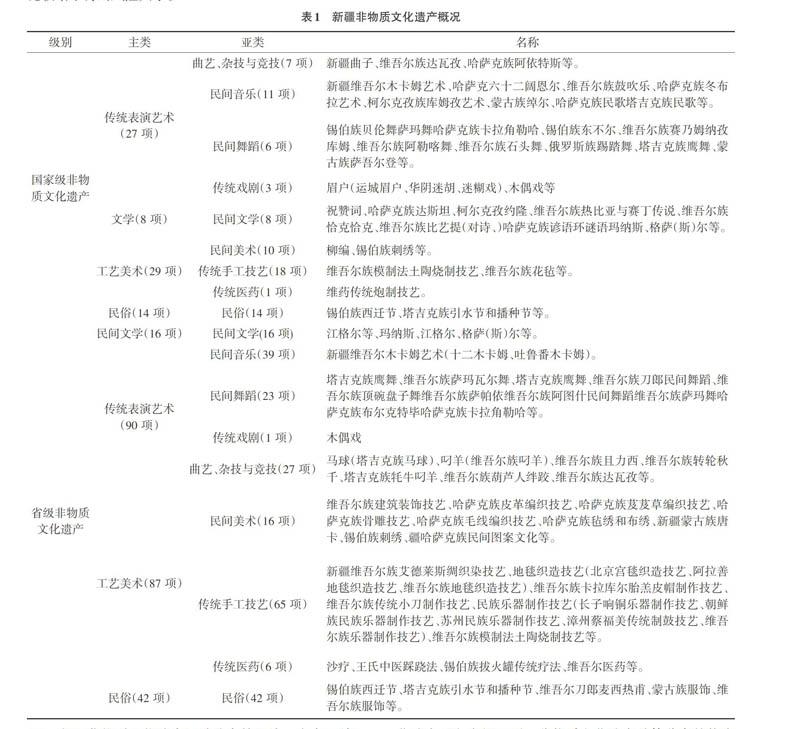

3.1 新疆非物质文化遗产资源概况 全疆有235个项目列入新疆省级文化遗产名录范畴内,78个项目列入国家级名录范围内,本研究根据遗产类别将其分为传统表演艺术、工艺美术、民俗和民间文学四大类(表1)。新疆非物质文化遗产无论是在质量还是在数量上都有很强代表性,本研究针对目前新疆开发较为成熟的非物质文化遗产进行风险评估。

3.2 新疆非物质文化遗产区域分布的评价 由表2可知,新疆非物质文化遗产无论是省级还是国家级都非常丰富,其中:喀什地区国家级非物质文化遗产12项,省级53项,居于新疆首位;伊犁地区国家级13项,省级43项;阿克苏地区国家级4项,省级40项;昌吉地区国家级非物质文化遗产2项,省级33项。非物质文化遗产总体分布趋势为南疆地区多,北疆地区少,但是南疆硬件设备和软件设备均落后于北疆,因此在开发过程中要特别注重这些特点。民俗类、传统表演艺术类以及工艺美术类非物质文化遗产由于类型不同因此所面临的风险因素也不同。在进行风险评判时针对不同指标因素的影响,运用专家打分法确定各因素隶属度及权重,再将影响因素、隶属度以及权重等进行二次模糊评价(表3),从而得出新疆非物质文化遗产旅游开发时所面临整体风险(E0)、客体风险(E1)、主体风险(E2)以及环境风险(E3)。根据综合评价结果可知整体开发风险均处于中等水平,民俗类旅游资源开发整体风险(0.547)最高;传统表演艺术类(0.490)最低;工艺美术类(0.540)介于民俗类和传统表演艺术类的中间水平,因此民俗类非物质文化遗产开发则应慎重进行。环境风险中工艺美术居首位(0.594),其次为民俗类(0.544),最后是传统表演艺术类(0.414);主体风险中首先是传统表演艺术类(0.475),其次是民俗类(0.432),最后为传统表演艺术(0.414)。

4 结论与讨论

随着经济的全球化发展,非物质文化遗产开发与保护越来越受到人们关注,但是在旅游开发过程中,由于开发不合理开发造成遗产破坏现象较为严重,主要表现在客体传承性受干扰、主体文化内涵消失以及文化环境破坏等3个方面。本研究运用模糊综合法建立风险评价体系,对新疆非物质文化遗产开发各类风险进行综合评价得出如下结论:新疆非物质文化遗产中的传统表演艺术、民俗和工艺美术以主体风险、客体风险和环境风险为主,但风险都处于中低水平,数值≤0.2属于低级;0.2<数值≤0.4属于较低级;0.4<数值≤0.6属于中等级,0.6<数值≤0.8≤属于较高级;0.8<数值≤1.0属于高级。因此,新疆非雾非文化遗产适合旅游开发。非物质文化遗产种类不一样,其开发风险也不同,就非物质文化遗产开发整体风险来说民俗类排名第1位,因为民俗类资源以人为载体,由于个人理解不同,会造成非物质文化遗产接受和理解过程中趋向片面化,居于第2位的是工艺美术类,传统表演艺术风险相对最低。因此,根据评估风险值大小可逐项开发,这3类非物质文化遗产旅游开发都是客体风险最高,这说明为了迎合游客需求,开发过程片面化、庸俗化、舞台化以及商品化现象较为突出。环境风险居第2位,主要包括旅游活动过程中引起的文化变迁。但目前环境超载风险还比较低,主要因为新疆地处偏远,再加上非物质文化遗产开发滞后。主体风险最低,这说明资源粗制滥造和后继无人风险相对于商品化、庸俗化以及片面化风险较小。

本研究通过对前人研究的总结和探讨,第一次将模糊综合法运用于新疆非物质文化遗产风险评估,运用该方法对开发较成熟的非物质文化遗产进行风险评估,从而确定资源可开发的风险等级,为旅游资源的科学开发奠定了理论基础,使开发风险都在可控范围之内。但与此同时,本研究也有一定的局限性,如风险评价指标的选取方面还不够健全,因此今后的研究中,应针对资源所处区域的特殊性,在指标选取方面应该更加符合实际。

参考文献

[1]Wei X A,Dou Q,Peng D C.On Sustainable Tourism of China's World-class Cultural And Natural Heritage Sites[J].Social Sciences in China,2003,32(1):160-168.

[2]González M V.Intangible Heritage Tourism and Identity[J].Tourism Management,2008,29(4):807-810.

[3]Carrozzino M,Scucces A,Leonardi R,et al.Virtually Preserving the Intangible Heritage of Artistic Handicraft[J].Journal of Cultural Heritage,2011,12(1):82-87.

[4]Segadika P.Managing Intangible Heritage at Tsodilo[J].Museum International,2006,58(1/2):31-40.

[5]李琳.审美视域中的非物质文化遗产研究[D].济南:山东师范大学,2010.

[6]王磊磊.真实性视角下的非物质文化遗产旅游开发研究[D].上海:华东师范大学,2008.

[7]谭宏.我国非物质文化遗产经济价值开发中存在的问题和对策研究[J].理论探讨,2008(2):84-88.

[8]顾金孚,王显成.非物质文化遗产旅游开发热下的冷思考[J].西南民族大学学报:人文社科版,2008,29(2):208-211.

[9]吴磊.我国少数民族非物质文化遗产政策研究[D].北京:中央民族大学,2012.

[10]李腾.非物质文化遗产传播效果的研究[D].郑州:郑州大学,2014.

[11]刘炜.非物质文化遗产视阈下湖南省传统武术传承研究[D].长沙:湖南师范大学,2012.

[12]赵爱国,王云庆.法制化框架下的非物质文化遗产档案资源控制问题研究[J].档案学通讯,2009(4):46-49.

[13]王莉霞,陈荣婕,许中媛.非物质文化遗产知识产权保护研究进展[J].人文地理,2009(5):7-12.

[14]朱祥贵.非物质文化遗产保护立法的基本原则——生态法范式的视角[J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2006,(02):98-101.

[15]刘永明.权利与发展:非物质文化遗产保护的原则(上)[J].西南民族大学学报:人文社科版,2006(1):191-199.

[16]谭志国.土家族非物质文化遗产保护与开发研究[D].武汉:中南民族大学,2011.

[17]欧阳正宇.非物质文化遗产旅游开发研究[D].兰州:兰州大学,2012. (责编:张宏民)