试论古代中国的砷铜发现及传播问题

□张 旸

试论古代中国的砷铜发现及传播问题

□张旸

摘要:近年来,在我国的甘青、新疆哈密和内蒙古赤峰等地区发现了大量的砷铜。砷铜是人类使用的第一种铜合金制品,冶金史上有着重要的地位。我国的这三个地区发现砷铜,为我们研究中国砷铜的起源、传播等问题开辟了新的视野。

关键词:甘青地区新疆哈密地区内蒙古赤峰地区砷铜传播

砷铜是人类历史上使用的第一种铜合金制品。砷铜一般指铜砷二元合金(砷青铜),学界有时也将含砷量超过2%的砷锡青铜、砷铅青铜、砷锡铅青铜等各种合金类型包括在内[1]。

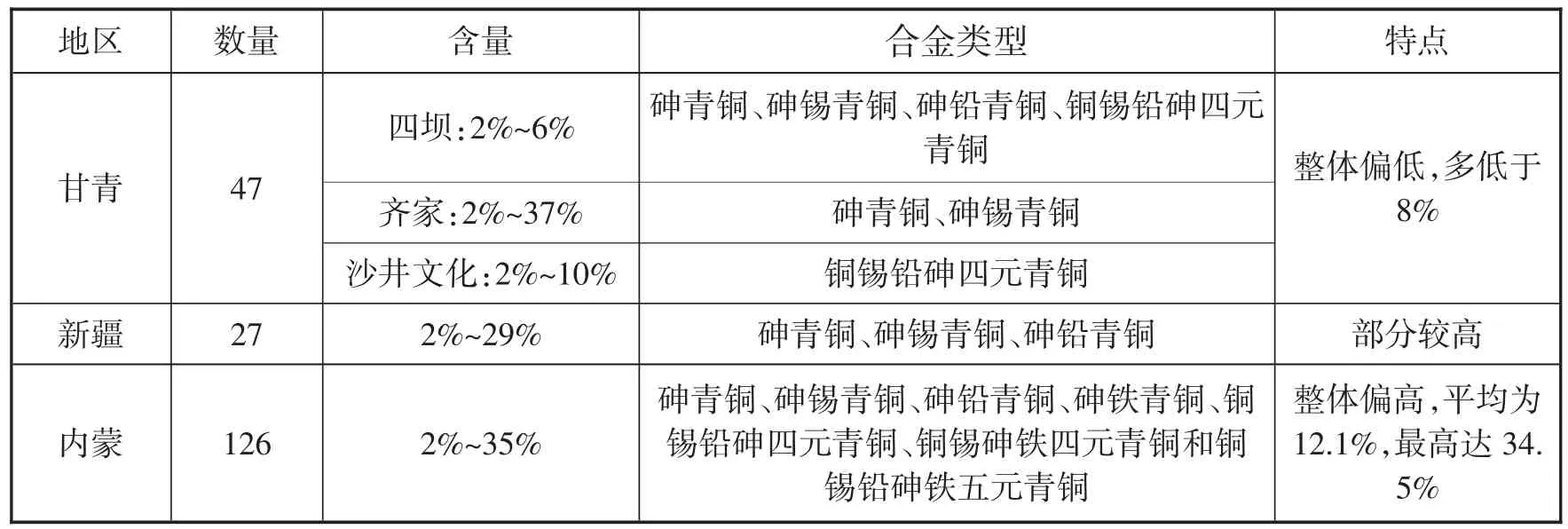

目前为止,我国考古发现的砷铜大多集中在甘青、新疆哈密、内蒙古赤峰等地区。甘青地区以四坝文化(2000BC~1600BC)发现最多,包括甘肃民乐东灰山遗址、甘肃玉门火烧沟遗址和甘肃丰乐干骨崖遗址。民乐东灰山遗址有8件铜器进行了合金成分分析,这8件铜器皆为砷铜,含砷量在2%~6%之间,其中1件为砷锡青铜器,7件为砷青铜器[2]。玉门火烧沟遗址出土的铜器,37件经过分析的样品中有10件砷含量超过2%,其中砷青铜器6件,砷锡青铜器2件,砷铅青铜器2件[3]。丰乐干骨崖遗址出土的46件经过成分分析的铜器中,16件为砷铜,其中砷锡青铜器5件,砷青铜器10件,铜锡铅砷四元青铜器1件[4]。齐家文化(2200BC~1600BC)的青海贵南尕马台遗址、青海同德宗日遗址和甘肃陈旗磨沟遗址中也发现了砷铜。贵南尕马台遗址出土的青铜器进行了合金成分分析,其中的1件铜镯为砷青铜器,含砷量为7.11%[5]。同德宗日遗址出土的砷铜共3件,1件为砷锡青铜器的残片,含砷量为4.37%;1件为铜环,含砷量为7.03%,为砷青铜器;1件为铜饰,含砷量高达26.42%,亦为砷青铜器[6]。陈旗磨沟遗址出土的砷铜2件,其中铜泡含砷量高达36.1%,为砷铅青铜器;铜串饰含砷量为2.39%,为砷锡青铜器[7]。沙井文化(900BC~600BC)亦有砷铜的发现。

新疆哈密地区也发现了砷铜[8]。哈密天山北路墓地89件器物中,含砷量超过2%的有14件[9]。此外,这一地区的南湾(4件)、五堡(2件)、焉不拉克(4件)、腐殖酸厂(1件)、黑沟梁(1件)、拜契尔(1件)等墓地均有砷铜的发现。

表1 目前甘青、新疆、内蒙地区发现砷铜统计表

内蒙地区朱开沟遗址出土的早商青铜器中有1件砷锡青铜戈,含砷量为6.8%。值得注意的是,在赤峰地区夏家店上层文化发现了大量的砷铜。杨菊先生在《赤峰地区青铜时代晚期铜器的科学分析研究》一文中,将253件铜器进行了分析,其中125件为砷铜。其砷铜的特殊之处在于:合金类型多样,包括砷青铜、砷锡青铜、砷铅青铜、砷铁青铜、铜锡铅砷四元青铜、铜锡砷铁四元青铜和铜锡铅砷铁五元青铜;含砷量高,在2%~35%之间,平均为12.1%[10](见表1)。

那么这些出土砷铜的地区之间是否有什么联系呢?

首先来看赤峰地区。这批属于夏家店上层文化的砷铜,特点是含砷量高,砷铜合金类型丰富。与夏家店上层文化关系密切的夏家店下层文化、朱开沟文化、魏营子文化、高台文化、十二台营子文化等目前都未发现如此大量的砷铜。

甘青地区与夏家店上层文化的这批铜器年代相近的有卡约文化(1600BC~600BC)、辛家店文化(1400BC~700BC)、寺洼文化(1400BC~700BC)、诺木洪文化(1400BC~700BC)以及沙井文化(900BC~600BC)。这些文化的青铜器目前所做的成分分析较少,沙井文化的7件青铜器,其中5件为砷铜,含砷量在2%~10%之间,多数低于6%,仅1件高于此值,合金类型皆为铜锡铅砷四元合金器[11]。其含砷量和合金类型与赤峰地区有所差异。与赤峰地区同时期的,在新疆地区发现砷铜的地点有五堡、南湾、焉不拉克和腐殖酸厂等墓地。这些墓地出土的青铜器目前共发现砷铜11件,含砷量在2%~29%之间,有5件器物含砷量超过10%,最高达28.9%。高含砷量的特点与赤峰地区有所类似,但砷铜合金类型亦有所差别。而且,甘青、新疆地区与赤峰地区相距较远,缺乏砷铜传播的路线。所以赤峰地区夏家店上层文化砷铜的兴起,可能并非是直接受到甘青、新疆地区的影响。赤峰地区夏家店上层文化这座砷铜“孤岛”,可能是由于某种原因而独立起源的。

赤峰地区的这批夏家店上层文化砷铜是如何出现的呢?首先,赤峰地区夏家店上层文化铜冶炼技术是直接冶炼共生矿,用得到的合金来铸造器物,这种技术是较为落后的、仓促的。其次,林西县大井古铜矿冶遗址的发现为赤峰地区夏家店上层文化的砷铜提供了原料的可能性,该冶炼遗址表明当时有使用含砷铜矿的历史。最后,夏家店上层文化形成的原因,可能是某种文化的扩张,导致原有文化的迁移,迁移后与当地文化相结合而成[12]。这种观点还存在争议,但争议的主要内容在于文化的归属,而文化的扩张、迁移和结合相对来说较为明确。那么,是否存在这样的可能:赤峰地区夏家店上层文化由于战争的原因(铜刀出现的比例相对较高似乎也印证了这一点),在铜器的炼制上比较仓促,所以采用了较为简单而落后的方法,再结合矿料的特点,导致该地区出现了大量的砷铜。这种观点还需要进一步的研究来证实。

铜器含砷量相对较高的还有新疆地区,但要比赤峰地区整体低很多,大多在10%以下,5件高于10%,且都是铜珠、铜扣之类,而不像赤峰地区存在大量含砷量很高的铜刀。新疆地区发现砷铜年代最早的遗址为天山北路墓地(2000BC~1200BC)。目前天山北路墓地最早的砷铜出现于二期三段(1800BC~1700BC),为1件圆铜牌;三期(1600BC~1400BC)砷铜开始增多;四期(1400BC~1200BC)所做分析的仅3件,无砷铜。之后便是五堡、南湾、焉不拉克、腐殖酸厂、黑沟梁和拜契尔等墓地。五堡墓地(1300BC左右)的2件铜器,皆为砷铜,含砷量分别为3.4%和4.0%[13]。腐殖酸厂墓地(1300BC~600BC)的2件铜器,1件为砷铜,含砷量高达25.1%[14]。南湾墓地(1300BC~900BC)的14件铜器中,4件为砷铜,占28.6%,其中2件为超过10%的高砷器[15]。焉不拉克墓地(1300BC~600BC)10件铜器样品中,砷铜4件,占40%,其中2件含砷量很高,分别达到了16.6%和29.0%[16]。黑沟梁墓地(600BC~400BC)12件铜器中1件为砷铜,占8.3%,含砷量为2.51%[17]。拜契尔墓地(500BC~200BC)3件铜器中亦有1件为砷铜,含砷量为3.58%[18]。据此推测,新疆哈密地区砷铜的发展可能有着这样的历程:从公元前19世纪开始,砷铜出现在新疆哈密地区的天山北路墓地。大约公元前14世纪,在南湾、焉不拉克、腐殖酸厂等墓地达到了兴盛,砷铜比例开始增多,且含砷量大大增加。至大约公元前7世纪,砷铜逐渐衰落,在黑沟梁、拜契尔等墓地仅见少量砷铜,且含砷量低。

那么,新疆哈密地区的砷铜是如何出现的?新疆地区与西亚及南西伯利亚等地区的文化交流现象是毋庸置疑的,器形、纹饰等特征上皆存在着一些共性,然而这种交流是否一定是新疆地区砷铜出现的原因,这个问题还需商榷。哈密并非新疆唯一发现青铜器的地区,在新疆东部的吐鲁番盆地,北部的阿勒泰草原,西南部的帕米尔高原,以及中部的焉耆盆地等,皆有青铜器的发现。然而,哈密是目前为止新疆唯一发现砷铜的地区。哈密地区位于新疆的东部,紧邻甘肃和青海。如果砷铜是外国文化传播影响的,为什么在紧邻西亚的新疆西部地区和与南西伯利亚接壤的新疆北部地区没有出现砷铜,而是直接来到了位于新疆东部的哈密地区?因此,推测哈密地区砷铜可能并非是受到了西来文化的影响,来源于东边的甘青地区可能性更大一些。

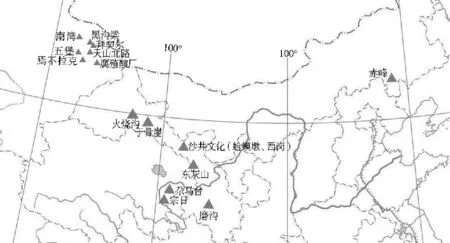

甘青、新疆和内蒙古地区砷铜分布图

目前所分析的93件甘青地区齐家文化铜器中发现砷铜6件。其中发现砷铜的三个遗址中,年代最早的为同德宗日遗址(3600BC~2000BC),所分析的3件铜器皆为砷铜,其中2件为砷青铜,而另外1件则出现了锡,为砷锡青铜,含锡量为7.73%。贵南尕马台遗址的8件铜器中,1件为砷铜,占12.5%。陈旗磨沟遗址的18件铜器中2件为砷铜,占11.1%。贵南尕马台遗址和陈旗磨沟遗址的年代比同德宗日遗址稍晚,二者的铜器以锡为主,出现了大量含锡量高于10%的器物,而砷铜则较少见到。四坝文化中,玉门火烧沟(2000BC~1800BC)所测37件铜器中13为砷铜,占35.1%;民乐东灰山(2000BC~1800BC)8件中皆为砷铜;丰乐干骨崖(1800BC~1600BC)46件中16件为砷铜,占34.8%。3处四坝文化遗址砷铜的比重有所区别。砷铜在民乐东灰山占有着重要地位,锡则较少使用,仅1件器物含锡量高于2%,为7.95%。而玉门火烧沟的红铜占有一定的数量。年代比东灰山、火烧沟稍晚的丰乐干骨崖则以锡为主,合金类型以锡青铜最多,砷铜仍占有一定比例。可见砷铜在齐家文化可能没有较大的发展,四坝文化的砷铜较为兴盛。四坝文化的砷铜与新疆哈密地区砷铜存在着联系的可能。首先,在时间上,最早出现砷铜的哈密天山北路墓地二期三段(1800BC~1700BC)与四坝文化(2000BC~1600BC)接近,尤其是酒泉干骨崖(1800BC~1600BC)的年代更为接近。其次,二者地理上较为接近。最后,在器形上有文化交互的现象,也尤以干骨崖为甚。陶器中皆有尊形器、单儿杯等,以及二者皆无的四耳带盖罐和彩陶豆。铜器方面,带槽柄刀、方锥和双翼带銎镞都是二者共有之器。所以,四坝文化与哈密天山北路存在着交流,也存在着砷铜传播的可能性。

文化的起源不外乎有两种可能,一种为外来文化传播影响,一种便是本地独立起源。说起起源,便不得不涉及到时间的问题。中国目前发现的最早的砷铜出自于青海东部的同德宗日齐家文化遗址,而不是与亚欧草原相近的新疆地区,这为中国砷铜的本地起源说提供了可能。从目前的考古发现来看,缺乏外国文化影响传播的路线。当然,还存在着外来人种直接带入砷铜技术的可能性。对同德宗日遗址人种的研究否定了这一假设。陈靓先生将同德宗日出土的85例人骨进行了分析,皆为蒙古人种[19],这样就排除了欧罗巴人种直接带入砷铜技术的可能性。

综上所述,就目前的资料可以推测,中国的砷铜最早可能在甘青地区的齐家文化出现,之后影响了与之有交流的四坝文化,并在四坝文化中开始兴盛。大约到公元前19世纪左右,砷铜继续西行,传播到了新疆哈密天山北路地区;至大约公元前14世纪时,在焉不拉克、南湾等墓地所在的哈密地区的达到了繁荣期;到了大约公元前7世纪,砷铜在哈密地区开始衰落。砷铜到达哈密地区后,可能没有再向其他地区继续传播。甘青、哈密地区使用砷铜的时间延续较长,一直持续到相当于中原的战国时期,仍有砷铜的发现。内蒙古赤峰地区夏家店上层文化砷铜可能是本地独立起源,与其矿料特征、冶炼方式等有关。其具体情况,仍需更多的考古发现和研究。

[1]潜伟《新疆哈密地区史前时期铜器及其与邻近地区文化的关系》,知识产权出版社,2006年,114页。

[2]孙淑云《东灰山遗址四坝文化铜器的鉴定及研究》,《民乐东灰山考古》,科学出版,1998年,192页。

[3]孙淑云、潜伟、王辉《火烧沟四坝文化铜器成分分析及制作技术的研究》,《文物》2003第8期。

[4]孙淑云、韩汝玢《甘肃早期铜器的发现与冶炼、制造技术的研究》,《文物》1997第7期。

[5]徐建炜《甘青地区新获早期铜器及冶铜遗物的分析研究》,北京科技大学,2009年。

[6]徐建炜、梅建军、格桑本等《青海同德宗日遗址出土铜器的初步科学分析》,《西域研究》2010年第2期。

[7]徐建炜《甘青地区新获早期铜器及冶铜遗物的分析研究》,北京科技大学,2009年。

[8]新疆哈密地区包括哈密盆地和巴里坤草原及天山山地。

[9]潜伟、孙淑云、韩汝玢等《新疆哈密天山北路墓地出土铜器的初步研究》,《文物》2001年第6期。

[10]杨菊《赤峰地区青铜时代晚期铜器的科学分析研究》,北京科技大学,2015年。

[11]同[1],159页。

[12]陈平《高台山文化研究综述》,《北京文物与考古》,2004年。朱永刚《论高台山文化及其与辽西青铜文化的关系》,《中国考古学会第八次年会论文集(1991)》,文物出版社,1996年8月版。董新林《高台山文化研究》,《考古》1996年第6期。

[13][14]梅建军、刘国瑞、常喜恩《新疆东部地区出土早期铜器的初步分析和研究》,《西域研究》2002年第2期。

[15]同[1],139页。

[16]同[1],141页。

[17]同[1],143页。

[18]同[1],144页。

[19]陈靓《宗日遗址墓葬出土人骨的研究》,《西部考古》,2006年。

(作者系山西大学历史文化学院考古系研究生)