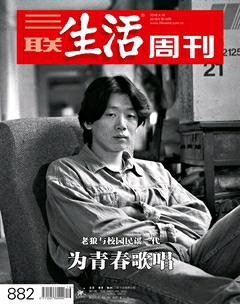

高晓松:我走运是因为我知道放弃

王小峰

那次醉驾,真正从内里改变了他。

高晓松是校园民谣一代的重要人物之一,当年以校园民谣名义出道的人,大多数人都远离了音乐,但是高晓松依然在从事着跟音乐有关的事情,不管他去做什么事,身份如何变化,都跟音乐紧密联系在一起。

现在回顾当年兴起的校园民谣,或多或少跟那个时代的人分泌旺盛的荷尔蒙有关,那个年代人们行为上还趋于保守,但是精神世界很活跃,风花雪月比较流行。不像现在,人们可以通过各种花样去消耗体内的荷尔蒙。那时候,释放荷尔蒙的方式比较单一,风花雪月可以打动很多人。高晓松是这拨人中最为典型的,他过剩的荷尔蒙成就了校园民谣。

现在已经是阿里音乐集团董事长的高晓松,在回忆那段时光的时候说:“我有时自己静下心来想想,觉得挺有意思的,那个时代大家都老想当个坏孩子,也不知道是因为我们年轻还是比我们大的人也挺想当坏孩子,反正大家都想当坏孩子。其实大家都挺好的,人人都有一张狰狞的非要努力当坏孩子的脸,但其实内心都挺干净、挺柔软,温柔的内心和狰狞的表情。这个年代大家都想当好孩子,我看这个社会上没有人想当坏孩子。当年当坏孩子的劲儿,现在就显得特别傻了,人家会说你有病吧。现在脸上好像都挺好的,挺温柔的,谁也不得罪,但是好像内心都挺狰狞的。我觉得这个区别还挺大的。但是我没法判断说那是因为我们年轻,还是因为那个时代确实是那样。”

但是否是因为表里好坏的反转,导致今天音乐环境的萧条呢?高晓松认为这不是主要原因。“我觉得劲儿好像一直都有,来一批人突然写了一批好作品,这个我觉得是老天爷决定的。我老说我写的好作品是老天爷把着我手写的,我写的差作品都是我自个儿写的。有时候不是大家不努力,大家劲儿也还在。反正年轻嘛,就想弹琴呗,现在不管是为了撩妹,还是过去我们说的戏果儿、嗅蜜,内心有释放不完的荷尔蒙。因为我自己干这行20多年,想不出什么别的原因了。迈克尔·杰克逊没了,他们也得等,不能马上弄出第二个来。但是我感觉再有个两年,可能就来了。每次大家说这回完了,结果呼地来一帮人,你也不知道这帮人从哪儿窜出来的。而且这帮人来的时候一块来,颠儿的时候一块颠儿,这也挺逗的。其实不光是音乐,你看文学、绘画、电影、思想,都是来的时候诸子百家一块来,走的时候就全走了,好像没看到遗世独立的大师。无论思想文化还是艺术都是抱团来,抱团走。所以我很难从工业上或者是从社会思想上去想这个事,因为你能举出无数反例来。后来我想来想去这事就不用想了,它会来的。”

上世纪90年代初,内地流行音乐有了唱片业的雏形。不过那时候业内的人大都是在计划经济时代长大的,对市场经济,尤其是唱片业缺乏了解,做起来显然不够专业,最终,他们经历了一段短暂的繁荣,销声匿迹了。高晓松恰恰是在那个计划经济向市场经济转变的过程中出来的,他比当时主导这个行业的人晚了一代,因而有了更多比上一代人理解商业市场的优势。高晓松说:“那个时代所谓的市场,其实还是当腕儿。特简单,就是这人得成一个腕儿。成腕儿就好了,各种各样的事就来了。现在已经完全不是这种思维了。成腕儿应该说不叫市场经济,因为你在宋朝也能成为一个腕儿,柳永也能成腕儿。我们延续的还是那种特别古老的传统,说我得成一支笔,这支笔是一个腕儿。至于怎么成腕儿也没人知道。媒体还是以非常传统的方式,就是有人喜欢,那就好,大家就都推一推。排行榜都特热闹,没人收你钱。今天已经完全进入了渠道式的市场,真正的市场经济。但是这些变革都是后半段的事,这产业链后边总是在变。但是源头,就是创作,我觉得好像不太以市场经济为改变。你想想看,莫扎特时代,其实一年也能有50首好听的歌,虽然可能总产量就500首。唱片时代,出那么多唱片,其实一年也就50首好听的歌。今天我看Myspace曾经到过200多万音乐人的规模,一年还是四五十首好听的歌。可能这老天爷一年就醒过来这么几回,所以创作这个事情,很难产业化。其实今天的所谓商业化,是在做人的生意,而不是真正在做创作的生意,因为创作没法做生意。你不知道应该是穷的时候写出好歌还是富的时候写出好歌。我们给唱片公司的版权费涨得都让你无法想象,唱片公司每年上一个星期的班就够了,可也没见写出多少好歌。可是你说他穷的时候能写出好歌,也不是,前些年盗版弄得大家苦成那样,也没见写出多少好歌。我们那个年代安静,这个是一个原因,以至于你发声被听得很清楚。我记得咱们小时候出门都不用戴表,你听见下课铃声就知道几点了,通常能此起彼伏同时听到四个学校的下课铃声从各个方向传过来。现在是不行了,我有一次问他们:‘你们现在中学下课都怎么下,扔手榴弹还是干吗啊,怎么再也听不到下课铃声了。”

在高晓松看来,写出好的作品,跟是否商业无关,跟社会也无关。“我就有热烈的荷尔蒙要释放。所以我老是说劲儿还是一样的,大家都有热烈的荷尔蒙需要释放,到那个年纪你就要用音乐表达。但是我也不认为社会成了什么样,创作就会变成什么样。创作可能就是特别个人化、特别独立的事情,尤其是音乐创作。电影创作更跟时代有紧密联系,更能反映时代。音乐创作特别个人化,好像跟时代没什么关系。现在我回忆起我写歌的时候,其实就是我一个人坐屋里,我并没有觉得跟时代有什么关系。崔健也说过我,‘你好像跟时代没关系,你就写你自己的东西。音乐创作是一个往自己内心去摸索的东西,而不是说站在窗前往外看,说我这有三个元素你把它写出来,我觉得大多数人不是这样创作吧。”

老狼至今仍然能受到不同年龄段的人喜爱,很大程度上也证明了高晓松的“荷尔蒙理论”,或者说,在崔健与高晓松两种创作维度之间,高晓松更有优势,不因时代改变而过时。他说:“今天的孩子肯定不能理解《一无所有》这种歌。我们其实记录的是人的成长,而不是社会的变迁。人的成长其实不会有很大的偏差,每个人都是这么成长起来的,十七八岁的时候爱得不行,到40岁的时候云淡风轻。我后来为什么写了《万物生》,就是到了那个年纪觉得无非就是这样。还有一个就是那个时候可能精英意识浓厚,大学很少,那时候大学生分到一个工厂,他没名字,全厂子的人都称呼他‘大学生。大学里面墙又高,象牙塔又白,在里边有一种特别精英的意识,就是我不能跟你们一样去听那些歌,那没得听了怎么办?就自己来点这种歌吧,我觉得这可能也是一个重要的原因。为什么要写诗呢?你在象牙塔里待着,你不写诗干吗呢?今天大学围墙相当于已经没了,人人都能上大学。所以现在的人可能也没有那种精英意识,说我在里面,我要写诗,我们要流传一些你们外边不知道的事情。外边的人也挺好奇,说这帮人在里边干吗呢。”

谈到自己当年的创作,高晓松说这个创作状态跟能量密度有关。“创作状态是最难复盘的。我写得不好的东西我都记得,因为我记得怎么写不下去了,怎么拧巴,怎么凑,翻十三韵,翻到那个字的韵,然后皱着眉头写。但是那些被人记住的歌我都不记得怎么写出来的了。为什么我总说是老天爷把着我的手写的呢,我不记得是怎么写出来的,而且也没规则,按照技术上讲,《同桌的你》简直可笑,不仅韵上可笑,而且那最后一个字都是‘你,正常人写词说最好不要重复尾字,压着韵,不重复。结果可好,我一看怎么全是这个你那个你,也不知道怎么就写出来了。荷尔蒙充沛的时候,你就一下子都来了,也不管它是什么。所以我后来想了一个词,这个词可能叫‘能量密度。音乐是一种过阀值的能量密度。你能量密度要够,要冲破那个阀值,它就来了。能量密度不够你冲破不了阀值你就只能永远在那儿翻十三韵,扒拉和弦,因为你不过阀值你也得写歌啊,你就得那么写歌了——技术性写歌,和弦,动机,歌词往里面填。我有几首不错的作品,那几首都是突然间心里的阀被冲开了,呼呼呼地就出来了,回溯不出来是怎么回事,音乐创作的幸福就在这里。你看我电影老也搞不好,我就发现问题所在了,我是那种瞬间爆发型的,瞬间哗一下阀值破了,然后就写出来了。有时候我自己看《万物生》《彼得堡遗书》,我就想我这肚子里是怎么了,但是就成这样了,电影就不是。后来我干脆就放弃电影了,因为电影不是瞬间冲破阀值,哗一下长达一个半小时的戏就来了,不可能,那是需要一种能量的。我认识一些导演,我觉得他们是有一种宏大得比我们的能量密度大得多的那种东西,这方面我不行。我写歌行,写诗我有时候也行,我是一个比较诗意的人,所以歌词也比较诗意。写诗偶尔能写得好,但是再大一点,比如我有时候尝试写小说,也不行。一些特别好的大作家,他写的歌词不行,就是瞬间能量密度不够,他写一个长篇小说写得特别好,但是歌词就80个字,就感觉不行。四十不惑,我明白了这道理,小时候就不明白,觉得你能干为什么我不能干,我也能干,等过了四十之后发现,我真干不了。就是没办法,老天爷赏了你这碗饭,你就是干这个的。那碗饭你死活要吃去。”

高晓松是那种典型的北京侃爷,坐在那里,不管跟你熟不熟,他一张嘴,就没你说话的份儿了。正是因为他这个特长,让他几乎一夜之间转变了身份,成了网络脱口秀明星。技多不压身,高晓松从来不存在转型这件事,说,也能说出个名堂来。他说:“我觉得说脱口秀这件事是典型的社会进步,你坐在那儿闲聊就有很多人看。要是在过去,像我这种手艺根本拿不上台面,你让我跟郭德纲比,我比他差远了,他那个能控制舞台,控制情绪。我得聊一大堆让他们慢慢剪。但是过去那个东西是人家的手艺,所以我说社会进步,无论音乐还是脱口秀,就是手艺门槛降低了。我觉得互联网和整个社会的进步,把这件事做得挺好。过去,嘴这个事这可不是开玩笑的,没有10年以上的工夫哪能靠它吃饭啊。”马东曾经说,高晓松有一颗强大的心脏,一个人对着摄像机能喷两个小时。高晓松说:“得脸皮厚啊,北京人脸皮可厚了。而且你还得自负一点,你不能虚,你心里一虚,就完了,你必须得觉得你说得很有意思。所以好多南方人比我满腹经纶多得多,人家读的书,人家的思考都比我多,但是他到镜头前说话的时候就感觉到这个不行,因为南方人脸皮薄。咱北京人脸皮厚。你看这个说的艺术基本上都是北方人,东北人、天津人、北京人。这是我最没想到的一件事,居然靠说话谋生,这太有意思了。”

很多人一提起高晓松,都会说,这小子太走运了,祖坟一直冒青烟。回顾高晓松这么多年的经历,不难发现,他每一步都赶在点上,后来这样的条件就再也没有了。比如他当年写歌,写风花雪月,出来之后,互联网时代,人们都去表达观点立场了,不再风花雪月,谁再去抒情,写风花雪月,会认为你矫情;他当初醉驾出了交通事故,正撞在枪口上,被关了半年,出来后他反倒成了某汽车品牌代言,成了媒体关注的热点,让他游走于各类电视选秀节目上。而在他之后的艺人或公共人物,但凡有点瑕疵,一律被封杀,不得翻身。高晓松既能脱颖而出,又能化险为夷。为什么他总是能出现在正确的时间和地点抓住最好的机会呢?

“其实就是命好,有人说你都长成这样怎么还这么走运?我就说是馅饼掉多了把脸砸成这样的,这就是命好。”宿命地讲是命好,实际上,在高晓松看来,他的人生哲学里有一条,该撤的时候一定撤,别勉强自己。“我有一个特质,就是知道什么时候退,不管是退学也好,关了广告公司也好,后来宋柯还在那咬着牙坚持卖唱片,我就跑了。我有一个信念,你可能在成长过程中大部分时间不知道要什么,但是你总知道不要什么。每当我感觉到这个事要努了,我就会放弃。北京孩子常说咱别努,所以我成不了大事。你看能成大事的就是特能努,包括马云,多能努啊。但是生活给了每个人不同的礼物吧。特别能努的时候你得努到最后云开月出才可以,要不然你就别努,努到一半这特别要命。我是坚决不努,我只要觉得这事该不要了我就不要了。努是很费精力的,因为你全力以赴这个事,你就没有时间退一步去看看书,走一走了。所以后来因为我不努,我比别人时间多了好多。我自我感觉我的人生,最幸运的是比别人多了好多时间。空闲的时间你哪怕跟人聊天,看看书,出去走一走也行。我也不是不想挣钱的人,但是我一想到这挣钱要付出这么大努力,又不一定能挣来,我就不去努这个事。等什么时候觉得这个事容易,我就去做了。但是我做的时候我还是挺努力的啊,我不能大言不惭地跟别人说哥们儿什么都不做。你闲着的时候能感觉到这个机会。我命好可能就是因为感觉好,你感觉到你现在应该干这个事情了。我觉得老狼也挺好,他就不去干,因为他看不准,他也不知道潮头在哪儿。我是老能看上这个潮头。比如说脱口秀,我当时觉得能做是因为,我清楚地意识到反正大家都是要消费我。优酷找我的时候我知道他们不是因为我能说,而是因为我刚从牢里出来,关注度比较高,那时候大家都找我,出版社让我写书,要把狱里的事写出来。人家消费我说明我有点价值,那就用最简单直接的方式把它消费了,最简单的方式就是一人坐在那儿说。有一个很笨的方式就是,确实是有这个环境和条件,但是你要设计一个非常复杂的事情来做的时候,通常你就事倍功半。只要机会来了,就用最简单直接的方式把这事办了。去年初,我闲着没事,宋柯到洛杉矶找我,跟我长谈了两天,跟我说你看看,现在音乐的机会在哪儿,咱们怎么能再冲一把。他不跟我谈我都不会琢磨这事。正好前年底我到杭州开作品音乐会,我找马云,问他要不要看看我的作品音乐会。他说:‘我不在杭州,在日本,但是我想听听你对音乐产业有什么想法。我就写了几百字给他。他说:‘你元旦来趟杭州,我要跟你谈谈。我就拽着宋柯,既然看好了咱们就去吧。跟老马聊了一天这事就成了。”

机会总是会给有心人,高晓松的成功学里,幸运更像是被戏剧化了,或者说那只是他做的诸多事情过程中最戏剧的一幕,最终还是需要智商判断的。他说:“我师父黄小茂带我们入行的时候说:‘高晓松、老狼我教你们一个事:永远只和第一流的合作。第一个判断就是你是不是第一流的,你这公司也好,你这平台也好,出版社也好,乐队也好,如果不是第一流的,它可能成个五十步、六十步,可能得个70分,这个事就别干了。因为你一旦进入到那个循环里,你再想脱离出来往上走,是很难的。我看好多人就是退而求其次吧,其实感情也是这样,你一旦退而求其次你就慢慢消磨了自己。其实你说第一流的平台,第一流的公司,不也是第一流的人在做嘛。你跟他们在一起你就会明白好多事,所以你会成长。如果当时我没有和优酷、爱奇艺这样一流的平台合作,没有仔细观察互联网到底是什么样,即使阿里这个机会来了我也抓不住。因为你跟他们(优酷、爱奇艺)合作,你总得看看吧,你总得调整一下吧,到底上面的人都是什么样的,数据到底能起到什么作用,正好我又懂了点互联网。除了跟第一流的人合作,你还得有心,你跟人合作的时候你得学习,你不能就是咱一块干这些事就完了,你得想很多办法,在优酷的时候我跟古永锵聊播放器到底是个什么东西,到底有多少技术含量,这我都仔细想过。其实也不是天天有第一流的人来找我,没人来的时候就待着呗,有人来了你是第一流的那咱们就弄一弄。”

幸运之光也不是总追着高晓松,他也有不顺的时候,有时候他也穷到没钱到处借钱,甚至把车卖掉。他说:“我不是好多人说的那样我有一个好出身,我有什么好出身啊?知识分子家庭的孩子,我们家也没有金砖银砖给我啊。我待着的时候也经常穷到一分钱都没有。在意大利,打电话给哥们儿,说‘你给订张机票吧,我连买机票的钱都没有了。2008年的时候最惨,根本就没钱,朴树借给我点钱。好在身边总有发财的兄弟,一会儿这个上市了,送给你一点小股票,能过个一年半载,一会儿那个上市了送你一点。但是都很少,仅够生活。到了2009年我连车都没有,我二十二三岁都开林肯了,但是我就不会计划,到1999年的时候我就没车了。不过,我有一个挺好的心态,虽然没钱,但是心气儿在,我宁可把车抵了也不出去满街刨活儿,因为我总还是有点手艺的嘛。在美国待着那些年,也经常苦极了,那我也不干那些乱七八糟的事。要干我就跟好莱坞干,要不然就不干。其实你说美国的华人社会,端盘子不至于,生活总还是可以的,我也不跟这个华人社会接触。我觉得就是能忍吧,能忍你就能忍出一种直觉来。因为这东西总是公平的。如果你整天什么都不忍,你直觉也耗尽了,你能忍到哪怕每天看报纸,上网看看新闻,你慢慢也形成了挺好的一个触觉。我觉得这个可能是命好的原因。还有一个主要原因是长得丑,命再不好那没天理了。”

在美国的那段时间,高晓松想跟好莱坞合作,给各大制片厂、工作室写各种各样的东西,上门给人家讲故事。人家不会给你超过半个小时的时间,高晓松就跟酒吧里的酒保练习,让他掐时间,直到故事能在半小时内讲完,才去找电影公司。那段时间的经历,对高晓松帮助很大,他说:“结果当年那些积累,干的那些事,现在都用上了,阿里娱乐国际化的道路上结果都有了,所以我觉得那些日子挺重要的。”

过去,形容高晓松有一个词非常恰当:少年轻狂。他狂到可以目空一切,谁也没他牛。但是这些年,他的性格发生了明显改变,他不再狂妄,言谈话语间带着冷静和成熟。他说是那半年牢里的经历让他有了很多改变:“我觉得这个事老天安排得特别好,我特感谢这个事。年轻时你狂一狂说说也就算了,一个人到了40岁,还那样,就不好了。”

说起因醉驾服刑,高晓松确实感触很多:“其实我一直在想事,我不一定到那里边想事去。我在美国也经常半个月没人来找我,也没活儿,我也想。但是我觉得有两个改变,一个是我接触到以前我确实没有接触过的更深入的社会。你喝酒的时候碰见过俩人,那不叫接触,你得睡一块才叫真接触,大通铺睡15个人,朝夕相处,人家是这么想问题的,就是这么生活的。而且我们屋里还有俩文盲,有个文盲有一天跟我说了一句话,我觉得说得特好,他说:‘我其实没有罪,我出去还要偷东西。他说他唯一的罪行就是他贫穷。我说‘你字都不识,你这话说得还挺有意思。还有一个在火车站生活的人,孤儿,从小就在火车站,没去过别的地儿。他看人特别准,进来的人他看一眼大概就知道这个人什么样,他的本事就是成天看上下火车的人,他拿眼睛看就知道谁他一定能偷,谁着急,谁慌里慌张。这些人你接触了之后确实改变了你很多。原来有一个很怪的思维,因为你看书,你老觉得大家都是这么思考问题,因为书里就是这么写的嘛,后来发现不是。”

除此之外,高晓松觉得自己的情商在服刑期间获得大大提升。过去,不管在圈子里还是在什么地方,高晓松不用在情商上下工夫,也一样混得挺好,但是在里面,完全是另一回事。“跟这些小警察、中警察、大警察打交道,你不能让他们烦你吧,如果警察烦你,你得多倒霉啊。你开始会跟人家说:大哥,我出去以后,怎么怎么着。警察说:‘我知道自己是个小警察,我这里关的牛×的人多了,都这么说,出去没一个人记得我,你别给我来这个。这时候你就知道自己情商低了。人家说得很对啊,谁进来都这么跟我说啊,这儿关过房地产商、关过大官,人人都这么说你让我抽根烟我出去之后报答你,他说我没见谁出去还记得我。我就知道,社会不是这么来的,那就真诚点呗,你别跟人来虚头巴脑的。在里面,有想学英文的我教英文,想识字的我教人识字,还有俩想学写诗的,后来还把我选成头版。警察觉得你这个人还挺好,大家也觉得你这人挺好。”

狂妄的人,有一个特点是从来不在乎别人,也不会在乎别人的看法,但是高晓松自从体会了“让大家觉得我挺好”之后,他觉得很重要,至少在那个环境,对他的存在很重要。他说:“以前无论是上学还是在圈子里,认为你觉得我好不好根本不重要,你讨厌我更好,我还不喜欢你呢,我以前是这么一个人。但是在里面,而且那不是一个月两个月,那是很长的时间,你第一次觉得大家喜欢你这件事很重要、很好。而且你也慢慢觉得你应该是一个诚信的人,所以我答应人家的事我出来都办了,除了有一个小孩,我答应他出来做我助理,我经纪人拼命反对,说你怎么能让一个坐过牢的人当你助理呢。我说我还坐过牢呢,他比我坐的时间还短呢。到最后我的经纪人死活反对,他主动去找那个人,我都安排好了,给他交了学厨师课的钱,又给他租了房子,也算是履行承诺吧。其他人我答应人家的事我也都办了,出来了跟大家还保持挺好关系。我以前从来不是这样的人,跟老狼都没这么肉麻过。我从小不太喜欢和人保持密切来往,不是让人喜欢对你有什么利益,当然在里面还是重要的,你总不能让人家揍你吧。包括警察,我们有时间还聚一下,他们说没想到你还能记着我。我这一辈子就进去这么一回,我还不记着你?那个经历给我一个特别大的改变,就是你应该是一个有诚信的人,是一个说完不会忘的人。我年轻的时候,没良心到什么程度?有一次我去潭柘寺,拿气枪打鸟,结果被人没收,让我回学校开了证明来取枪。开完证明去取枪,上长途汽车我就知道,是末班车。取枪过程办了一堆手续,出来后车没了。我从潭柘寺往回走。深更半夜,也没有路灯,我抄近道,翻山越岭,一直在山里走。最后在路上碰到一个特别好的农民,我说大哥你能把我带到门头沟镇上吗,那边有夜班车能回北京。他就骑车带着我到镇上。我跟他说,大哥你叫什么名字告诉我,我肯定忘不了你,肯定报答你。到家的时候都早上了,我跟我妈说:‘今天碰到特好的一人,他名字叫——忘了。我以前就这么一人,当场就给忘了。我到这个岁数应该有这个改变了,不能永远觉得自己是一个狂生,一个孩子,一个宠儿。”

想想以后老狼再也没机会跟高晓松争论谁的音乐好谁的音乐差了,生活中会少了很多乐子。

高晓松比过去瘦了不少,一看就是工作压力巨大,让他瘦了身。现如今,他作为阿里音乐集团董事长,要接受新的时代、新的音乐市场模式的挑战,他说:“我们为什么要推出‘阿里星球,就是因为我跟宋柯想了很久,首先这个行业应该回到配齐角色这条路上来,然后再说这个角色在今天这个时代有什么变化。阿里有一点好处,就是不急功近利,因为不需要我们给阿里挣钱,我们能给阿里挣什么钱啊。所以就是先改造行业吧,先努力把行业捋顺,基本上我觉得其他的互联网公司目前还主要集中在播放器这一段,因为如果你急功近利那你就是不挣钱你得要流量啊,播放器就是一个流量入口、用户入口。但是我们还是想回过头来把行业的角色配齐,在阿里星球上是全齐的角色。而且我们忍住了不自己签艺人,就像马云当年忍住了不开店一样,如果当年他开了一个淘宝店,那不就成亚马逊了么,就不是今天的阿里巴巴了。所以马云也一直教我们说要忍住,不要看见利益就上,就是坚持做平台,坚持服务大家,把数据留给自己,把生意让给大家。所以我们也多次忍住了说,咱也签几个歌手,弄弄唱片。现在所有唱片公司都不是我们的对手,所有的经纪公司都不是我们的对手,都是我们服务的对象,甚至腾讯愿意来入驻我们也很高兴。其实就是你到了任何一个帝国型企业,你首先想到你有什么优势,阿里的优势就是做平台。”

高晓松的压力有多大?除了瘦一圈,他还常常把压力做到梦里。“不光是阿里,凡是这种大型的公司肯定都给人很大的压力,因为你得跟上这样的节奏。以前做事的速度跟现在比就差了很多很多,以前说三件事成一件,剩下两件事大家就不提了。在这里说的每一件事,都不能拿嘴胡说八道,所以有非常大的压力。我这么一个大心脏的人,但有两件事给我压力特别大的时候我会做到梦里去。我每次拍电影,拍到中间我夜里梦见我到现场后没剧本,大家都等着我说怎么办,在梦里那个急的啊,就吓醒了。现在也是,我经常梦见出了很多问题,特别焦虑。但是成长特别快,只有这样大的压力下才会成长,逼你去想,然后你就会去问,我跟阿里其他的各位老总取经,大家都愿意帮助你。原来我对大数据是不看好的,但这次我真的领教了。我们跟全世界最大的经纪公司合作的时候,把一个人的名字输进去,他的整个‘粉丝画像全部出来,‘粉丝有多少、在哪儿、教育程度、收入状况、有车没车、开什么车、穿什么衣服……美国经纪公司也没这东西。人家立刻说,那咱们合作吧,我们没这东西。过去我们这些草莽,天天坐那靠老中医号脉,我跟宋柯干这么多年了啊。现在天翻地覆观念的转变,视野的开阔,我们都很兴奋。其实也没人拿着鞭子抽我们俩,但是到了这个地方,不由自主就特别投入了。我还是挺欣慰的,人一生总是要到一个地方去拼搏一阵子。”

因为压力,高晓松在慢慢收缩他的个人活动时间,电影也不拍了,歌也不写了,社会活动能不去就不去。不过,有一位大收藏家贡献了80多万册明清民国时期藏书,开了一家公益图书馆,叫“杂书馆”,免费向社会开放。高晓松被请去做馆长,这倒是跟他的兴趣合拍。至于未来的音乐环境究竟会变成什么样,谁也说不清楚,也许有一天人们还会说,高晓松又一次很幸运地抓了一次机会。

(实习生唐瑶对本文亦有贡献)