微信舆情的传播特征及风险探析*

■ 熊 茵 赵振宇

微信舆情的传播特征及风险探析*

■熊茵赵振宇

【内容摘要】 微信舆情对意识形态领域和现实社会产生重大影响。从传播特征来看,微信不仅仅具有社会化媒体的普遍共性,更具有自身独特气质。本研究揭示了“圈子”格局下的微信圈内舆情的“自组织调和”及圈群之间舆情压力逐级减少的传播规律,分析了其隐匿性、社会动员和跨界勾连等不稳定的潜在风险,为舆情相关的工作提供了思路和方向性建议。

【关键词】微信;舆情;圈子;风险

*本文系国家社科基金青年项目“UGC媒体语境下的信息变异与治理研究”(项目编号:14CXW028)、江西师范大学新媒体与社会治理特色研究团队的研究成果。

舆情是由个人以及各种社会群体构成的公众,在一定的历史阶段和社会空间内,对自己关心或者与自己利益紧密相关的各种公共事务所持有的多种情绪、意愿、态度和意见交错的总和。①在不同的社会形态里,公众或明或晦、或直接或间接、或激烈或者温和,通过各种介质进行舆情表达,舆情形态各具特点、参差百态。网络社会中,公众的媒体接近(Access to media)程度达到前所未有的提升,藉由网络平台,舆情表达日趋直接而尖锐,传播和扩散的广度和深度更甚,博客、微信博客、论坛、维基、社交网络和虚拟社区等社会化媒体发挥的作用较为显著。②自2011年微信(WeChat)上线后,用户数量迅速增加。据腾讯2015年三季度业绩报告显示,截至第三季度末,微信和WeChat的合并月活跃账户已达到6.50亿③。庞大的用户数量、良好的用户体验以及活跃的社交关系使微信成为当下舆情表达的重要平台,是当今中国最重要的舆情场域。本文将围绕微信舆情传播的主要特征进行探讨,并就其潜在风险进行探析,为当下舆情引导工作提供思路。

一、微信舆情的UGC生产与基于“关系”的传播

微信舆情,即公众通过微信,对自己关心或者与自己利益紧密相关的各种公共事务持有的多种情绪、意愿、态度和意见交错的总和。微信就本质而言,是社会化媒体的一种。彭兰指出,社会化媒体是基于用户社会关系的内容生产与交换平台,它是网络时代的关键转折。④从上述定义可知,社会化媒体的两大基本特征是UGC(用户贡献内容)模式与基于社会关系的传播。微信舆情的表达与扩散也具备上述两点特性。

首先,UGC是微信舆情的表达手段,是引发微信舆情的重要源头。互联网内容生产经历了从PGC(专业生成内容)到UGC(用户生产内容)的重心转移。PGC模式下,由于媒介的主导地位,民众舆情的表达是间接的、是被动的、是受牵引的、甚至可能是一种“虚假表象”。反观UGC模式,公众是内容生产的直接主体,公众能通过信息发布、直接爆料引发舆情风潮、能自主充分表达自己的情绪、意愿、态度和意见等。2013年舆情分析报告指出,当年热点舆情100件,在首发曝光的媒介中,体制内媒体所占比例接近三成;市场化媒体约占1/4;网民和网络认证用户通过互联网自媒体曝光的则接近半数。⑤换言之,由UGC首发爆料而引发的舆情热点占据一半,UGC在很大程度上已经成为社会舆情的源头。UGC模式下,舆情表达和引爆舆情的主动权逐渐回归公众手中。微信舆情的UGC特征集中体现在:第一,公众利用微信生产加工舆情的“诱因”信息。微信提供了简单易行的操作,降低了内容生产的成本,大大提高了民众话题生产和参与的积极性。微信用户用通过语音、文字、图片、视频等表现手段,大量生产和传播具有时效性和原创性的信息,其中部分具有“价值”的信息通常是诱引公众舆情的“种子”。尤其值得注意的,当前微信的视频短片生产与传播已成为一道奇特景观,因其时效性、新颖性、娱乐性等特点,微信视频短片极具传播力,既是引发舆情的重要源头,又是舆情多元扩散的加速器。第二,微信舆情是民众直接而真实的表达。UGC点燃了公众的表达欲望,也提供了表达手段和平台,微信用户在微信上表达自己对公共事务的情绪、态度、意愿及意见,无论理性或感性,是完整或碎片,是真实描述或艺术加工,它们都公众原生态的表达,未经中间环节加工的真实表达,是直接而真实的舆情,拼凑成一幅完整而真实的社会百态图景。在技术和社会心态的双重推动下,UGC将在舆情的发生和表达中所占权重越来越大,UGC舆情的数量和形态也将日益增长及复杂,其所引发的舆情风暴也逐渐扩大化和复杂化,给舆情判断、舆论引导乃至社会治理增加了难度。⑥

其次,“关系”是推动微信舆情传播扩散的重要动因和路径。帕罗阿尔托学派的奠基者G·贝特森将传播分为内容和关系两个层面,是传播的一体两面,不可割裂。然而,在不同时期,传播行为有“偏向内容”还是“偏向关系”的重心差别。传统媒体及互联网Web 1.0时代,专业化媒介组织通过大规模的内容生产和传播,为社会设置议程、为公众构建理解框架,影响和引导社会舆情的扩散规模和发展方向。大众作为孤立而分散的“原子”,信息生产和传播能力处于劣势,难以形成规模有序的传播声势,对舆情发展的作用十分有限。这一阶段中,媒体内容是影响舆情扩散和发展的主导,即我们通常所说的“内容为王”。自Web 2.0时代以来,技术赋权之后,大众皆可成为信息生产和传播的主体。更为关键的是,他们不再是孤立而分散的“原子”,而是相互连接的传播节点,他们组成错综复杂的关系网络,并以自己的个人空间为核心,以社会关系为渠道,来进行内容的双向交换。⑦至此,传播不再是内容上的简单的复制和扩散,传播是基于关系的传播,关系连接是前提。传播者以自身所处的社会关系为出发点、以聚合社会关系为目的,以社会关系属性为衡量标准来进行内容的生产、选择和交换。从这个意义上来,关系高于内容、关系影响内容、关系决定内容。⑧身处不同社会关系中的传播者,会在传播中附着上相应的角色扮演、情感代入、价值判断,无论是客观的事实信息,还是观点、情绪、态度等主观信息都会被多角度、多层次加工和传播,终呈现参差百态、复杂多元的舆情局面。微信从产生之初,就被定位为以“连结关系”为目的的即时通信工具,微信传播始终围绕“关系脉络”而进行,无论是较为私密亲近的私聊或群聊,还是半公开的朋友圈以及微信公号传播,都体现了传播节点之间社会关系亲疏远密的差序。在不同的“关系”属性和立场的影响下,传播者生产出多元多态的事实信息或观点信息,并依循传播节点之间的“关系”理路进行或私密或公开的传播,微信舆情就这样依循“关系”扩散开去。2015年2月,柴静推出纪录片《穹顶之下》,引发全民热议,成为彼时的舆情热点,微信舆情呈爆发式增长,这与微信中繁复的“关系”密切相关:原片视频和相关舆情在微信群组、朋友圈、微信公号或公开交流、或窃窃私语、或小众或大众地进行传播,舆情依循着传播节点的各自社会关系网络而扩散开去;此外,“关系”加重舆情扩散的多元化和复杂化趋势,不少民众支持和赞同《穹顶之下》的主要命意之外,基于不同的关系属性和立场,也表达了不同情绪、态度和观点,例如爱国者不满柴静女儿的美国身份、阴谋论者怀疑这背后的国际争斗、医学家质疑了疾病与雾霾的关联度、科学家质疑数据的来源以及引用的科学、政府官员暗讽其空有仰望星空的理想和热情、新闻人反对其“我与雾霾的私人恩怨”的不恰当表达等等,各种观点情绪杂糅交错,舆情极端复杂多元,最终似乎并没有形成有利的主流舆论氛围。值得我们注意的是,日渐成形的网络化社会,相比互相孤立的“原子”社会形态,公众之间的关系构成复杂、关联程度高,参差不齐、鱼龙混杂的信息与观点在四通八达的社会关系渠道中得以自由快速的流转和扩散,这对主流舆论的形成、核心价值观的构建造成一定负面冲击,加大了舆情引导的难度,耗损社会管理成本。

二、“圈子”关系下的微信舆情的传播特点

如果说当下社交媒体或多或少都带有UGC生产和“关系”驱动的传播特征,值得进一步深入探讨的是微信传播的专属特征和独特气质,这决定了微信舆情相较于论坛舆情、微博舆情等其他类别舆情的不同。总体而言,微信最显著的特点是其“关系”构筑的不同特点。相比较微博全开放式“网状”社交关系,微信呈现出半闭合的“圈子”社交关系的特点。

“圈子”是中国社会典型的关系形态。上世纪初,费孝通先生就指出,这是一种与西洋(西方)社会“团体”格局截然不同的社会形态。中国社会结构就“好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。”⑨每个人在某个时空阶段,因为某种缘起(原因),生存于性质不同、疏密有别的如圈子当中例如以亲缘、血缘、地缘、血缘、兴趣爱好而结成的各种圈子。借助互联网技术,现实生活圈子几乎是原封不动地平移到了网络之中。在微信中,以传播者为中心的圈子无处不在:以血亲关系为基础的亲友圈、以学业或工作关系为基础的同事校友圈、以兴趣爱好为基础的兴趣圈等等。各种“圈子”影响到微信的信息传播、进而影响到微信舆情扩散形态。总体而言,“圈子”对微信舆情产生的影响有以下两个层面:

第一,圈内传播:微信舆情从多元到稳定。圈子的形成源于圈子成员某些先天或后天的共性,有学者将此共性归纳为“圈缘”。一般而言,圈中成员对与“圈缘”相关话题,较容易达成认知取向和价值判断上的趋同。随着交往的深入,圈中成员的话题远非只限于此,更多的公共话题会自然引入进来。例如微信圈中最活跃、数量最多的校友群,校友之间讨论最多的当然是涉学校的相关话题,但社会热点事件、公共话题也是圈中热议的话题。对这类非“圈缘”性的话题,成员的共性趋向开始消失,个性和立场开始彰显,各抒己见、争鸣辩论甚至对立驳斥的情形时有发生。换言之,公共话题进入微信圈子后,圈内将有多样信息的传递、有多元观点的碰撞、激烈情感的表达,此时圈内舆情是多元对立、有时甚至激烈且非理性的。显然,任由多元对立的圈内舆情发展是不利于维系圈子的稳定存续的。因此,以意见调和为目的的信息传播⑩在此时显得尤为重要。在这种情况下,圈子中的核心节点(群主、意见领袖、活跃因子)通常会在维护圈子稳定与和谐的前提之下,在圈内进行必要的信息把关、情绪疏导、情感凝聚、观念引导等,有时甚至采取更严厉的群体规制,对圈内各方成员施加影响、进行平衡,使圈内舆情稳定。另一方面,群内成员在圈内的平台上进行自我表达和充分讨论之后,意见得到中和、情绪得以纾解,舆情对立得到缓冲,群体极化的风险消减。一般而言,微信圈内舆情的从多元对立到趋同稳定的演变进程,可以被视为是社会舆情压力和风险的局部缓释和自我消解,一定程度上有利于社会整体舆情的和谐稳定。

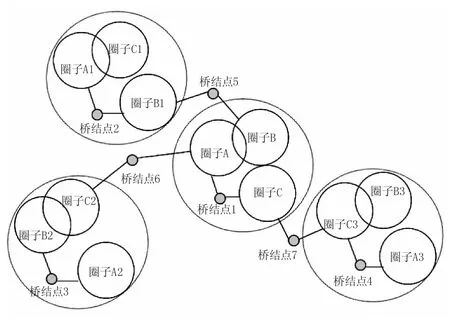

第二,圈子间传播:节点传播的舆情量级递减。一般而言,不同“圈缘”的圈子有着相对独立的话语空间和特定主题,圈内信息生产和流动相对封闭。圈与圈之间的信息共享则是通过某一中间节点的桥结。(如图)

如图所示,微信圈子中存在若干中间节点(桥结点),这些节点通常是各圈子中社会资本较多、跨界活跃的传播者,通过这些中间节点的导入性传播,某一类信息得以广泛传播、成为公共话题,相关舆情得以扩散蔓延。然而,他们的传播并非无选择和全开放式“桥结”,相反是一种选择性很强、过滤式的传播连接。节点传播者的个体判断在其中起到了“信息阀门”的作用,个体的判断控制着外部信息进入圈子的“入场券”,符合个体取向的信息经由“转发”继续传播。反之,节点传播者同样可以作为“把关人”,暂缓或者删减自己不认同的信息或观点。传播节点不仅对信息有取舍过滤作用,并在一定程度上控制着传播的速度、节奏和规模。传播节点越多、控制因素越多,信息流动的速度越慢、扩散的规模越小、传播的同步性越低,越难实现大规模的扁平化传播。从现实经验可知,舆情危机爆发的充分前提正是敏感信息在短时间内,大规模、同步、快速的传播,引发全社会的关注和讨论,舆情即像炸药般被瞬间点燃,其后果之烈可想而知。反之,一旦出现在节点传播中的逐级的信息过滤、传播时间的延迟和空间的割裂、传播步调不一等,舆情热度被逐级缓释,发生重大舆情危机的可能也较小。微信舆情也在一定程度上解释了微博舆情的热度和危机指数总是高于微信的原因。

综上所述,微信具有“圈子”的结构特征,圈内舆情通过“调和”趋于稳定,圈子之间舆情经由节点的多层级传播,舆情风险逐级消减。因此,相对全开放式、媒体属性的微博舆情,半封闭式的、圈子属性的微信舆情较为稳定,引发连片的、大范围的舆情风险的可能性较小。

三、微信舆情的风险分析

诚如上所述,尽管微信舆情在一定程度上具有不易扩散的稳定性,但并不表示微信舆情传播与扩散毫无风险。相反,“圈子”关系中的微信舆情至少潜含了以下三种风险,值得引起注意和防范,即不易察觉的辨识风险、深度传播与动员的风险、传播勾连的风险。

第一、不易察觉的甄别风险。微信的“圈子”特征决定了传播的私密性和半闭合性,无论是“诱因”信息传播,还是观点、情绪和态度的表达都是在相对隐秘而封闭的管道内流动,微信舆情(尤其是早期舆情萌芽)以一种在后台运行的方式酝酿生成并潜隐扩散。有研究者指出,微信舆论不会像微博那样出现‘井喷’式的强烈外向型传播,它更趋向于‘窃窃私语’式的暗流涌动。这种暗流涌动式的舆情给现实中的舆情“诱因”甄别和量级评估带来极大难度。舆情“诱因”的甄别是舆情实践工作中的首要环节,对“青萍之末”“微澜之间”的具有“引爆”潜质的诱因信息进行快速准确识别和捕获,才能科学有效地应对和引导舆情。然而,因为微信“圈子”的社交的隐私性和准入性,给有关管理部门对“诱因”或敏感信息进行快速甄别和实时监测带来较大困难。此外,不同于微博、论坛、新闻跟帖等舆情数据(转发数、评论数、点赞数等)的全面公开和易于统计,微信由于涉及个人隐私,其数据并不全面公开和外显,难以从统计数量上来评估发生舆情的热度和强度,这也对舆情研判的准确性造成不利影响。

第二、深度传播与动员的风险。如前所述,微信“圈子”的形成源于圈内成员具有某方面的共同性或一致性,“圈缘”使得圈内人多半具有着熟人和半熟人的关系。圈内成员之间的亲近感和趋同性使传播效果更加深入,圈群内的传播不仅仅是简单通告和知晓,更是深入互动之后促成“态度”的凝聚和形成,态度进而决定了行为,因此微信传播具有强大的现实行动号召力和动员力。有研究报告对此进行了风险提示,微信舆论动员成本低,容易将公共事件进一步变成社会行动。一些所谓“自由派公共知识分子”,利用微博、微信阵地,通过网上网下互动、国际国内联手,给社会造成极大的负面影响。例如,2015年3月,上海松江区泗泾镇政府对铝材市场违法行为进行整治,期间市场内200余人围堵泗泾派出所,高喊无理口号并下跪,更做出了打砸警车等违法行为,致使派出所无法出警。后经证实,参与违法行为者多为江西安义籍的市场商户,而该群体事件发生前后,一个名为“安义促进会”的微信公众号连续发布了不实信息,混淆视听,煽动商户情绪和行为。该微信公众号的主要受众定位于江西安义籍铝材商户,早已形成了一个具有地缘共性和经济利益共性的紧密的圈子,此案中,该微信轻易完成社会行动的动员,引起了具有破坏性的群体事件。因此,从社会治理的角度来看,微信圈子的深度传播和强大的行动动员力需引起高度重视。

第三、传播勾连的风险。微信自问世以来,其功能定位从简单的即时通信工具向移动互联网入口平台转变这意味着微信开始实施“开放端口、外向连接”的平台化战略。尽管微信在“圈子”关系格局上不改初衷,但在“圈子”的外向连接上大有改进。微信对微博、新闻客户端和几乎所有资讯类App都开放了端口,通过分享链接的方式,微信连接了各种外部信源,形成了信息传播的勾连态势,成为拥有巨大信息资源的平台。从舆情的角度来看,信息勾连态势也推动了各种舆情场域的对接、互动和共振,使社会整体舆情态势更加汹涌。尤其是微信与微博的传播勾连引发较大舆情热潮的案例不胜枚举。2015年2月,柴静的纪录片《穹顶之下》的传播发端于其个人微博,通过分享链接进入微信平台,微博和微信两大舆情场域迅速对接和共振,引发彼时的舆情热潮。类似事件如西安一医院医生手术台前“自拍”事件、湖北荆州商场“电梯吃人”事件、被拐女成为乡村女教师事件等,都在微信和微博的传播共同合力下,引发微信和微博舆情场域的共振,最终形成舆情热点。由此可知,微信平台的开放性、连接性、兼容性使微博、客户端、App、传统媒体等各类舆情场域互联互通,舆情态势也叠加共振、也更加迅猛汹涌,相关部门舆情应对和引导的难度也相应增加,尤其要警惕某些不当动机驱动下的传播行为所引发的舆情场域的叠加共振对社会带来的不良影响。2015年7月的“优衣库”不雅视频事件的传播即为警示。

四、结论与展望

互联网时代,各种基于满足公众的知情权、表达欲和维系关系等要求的传播类应用程序如雨后春笋般的大量涌现。总体来看,这大大激发了公众的话语热情,使社会整体的舆情态势汹涌高涨,民意彰昭。然而,不同应用的不同传播特性带来舆情传播与扩散的差异,比如媒体偏向的微博与社交偏向的微信,其舆情的表达呈现、传播扩散就有诸多不同。在众多应用程序中,微信在用户人数、使用规模、互动黏度上都独占鳌头,微信成为当下甚至未来较长一段时间内国内最重要的舆情场域。本文认为,微信具有社交媒体的普遍本质特征,即UGC内容生产和基于“关系”的传播。尤为重要的是,微信独有“圈子”格局特征决定了其传播特殊性以及舆情表达和传播的特殊性。通过分析,一方面“圈子”格局可使舆情在圈内自组织调和及圈子间舆情压力逐级减缓,有助于舆情态势的稳定;而另一方面,“圈子”中舆情发生发展的隐匿性,强大的现实动员力和跨域勾连性又给整体舆情带来一定潜在风险。基于此,相关部门在实践工作中要对微信舆情“一体两面”的特性有全面深入的认知和把握。

微信平台化战略之后,其兼容性、开放性和连接性将使微信的舆情场域规模更加庞大、形态和形势更加多元复杂,微信或将成为未来中国的第一大舆情的场域,对现实社会和意识形态领域的作用力不可小觑。因此,学界继续对微信开展深入细化的研究十分必要。其中,对微信中丰富的传播行为特征分析、微信群舆情、朋友圈舆情、微信公众号舆情的分类细化研究、以及微信中舆情的演变、互动、博弈机制以及引导策略等,这些研究课题不仅极大丰富了新媒体时代下新闻传播学和社会学的学科内涵,更具有极其重要的现实指导意义。

注释:

① 刘毅:《网络舆情研究概论》,天津人民出版社2007年版,第53页。

② 方付建:《突发事件网络舆情演变研究》,华中科技大学博士学位论文,2009年。

③ 数据来源:http:/ / www.tencent.com/ zh - cn/ content/ at/2015/ attachments/20151110.pdf。

④⑦ 彭兰:《社会化媒体:网络时代的关键转折》,载《中国新媒体发展报告》2013年版。

⑤ 材料来源:http:/ / yuqing.people.com.cn/ n/2014/0318/ c364391 -24662668.html.

⑥ 张帆:《UGC语境中的舆情爆发点观察》,《当代传播》,2014年第5期。

⑧ 陈先红:《论新媒介即关系》,《现代传播》,2006年第3期。

⑨ 费孝通:《乡土中国》,北京大学出版社2012年版,第42页。

⑩ 朱天、张诚:《概念、形态、影响:当下互联网媒介平台上的圈子传播现象解析》,《四川大学学报》,2014年第6期。

(作者熊茵系江西师范大学传播学院副教授;赵振宇系华中科技大学新闻与信息传播学院教授、博士生导师)

【责任编辑:张国涛】