高职院校“GPS测量技术与应用”课程教学改革与实践*

田倩 张福荣 王涛(陕西铁路工程职业技术学院,陕西渭南714099)

高职院校“GPS测量技术与应用”课程教学改革与实践*

田倩张福荣王涛*

(陕西铁路工程职业技术学院,陕西渭南714099)

摘要:“GPS测量技术与应用”课程是高职院校工程测量技术专业的专业核心课之一。文中结合最新的教学改革理念,从课程教学中存在的问题出发,对“GPS测量技术与应用”课程教学内容定位、教学方法、教材和实训条件建设、考核评价等方面做了一些探讨,以期对其他课程的教学改革提供借鉴作用。

关键词:教学改革;课程改革;GPS测量技术与应用;高职院校

Abstract:The curriculum of "GPS Surveying Technology and Applications" is a professional core curriculum for engineering survey in higher vocational education. Combined with the latest idea of teaching reform, based on the problems in the teaching of the course, this paper analyzes the teaching contents, teaching methods, construction of practical teaching facilities, and assessment and evaluation of curriculum of "GPS Surveying Technology and Applications", in the hope of providing reference for other courses.

Keywords:teaching reform; curriculum reform; GPS surveying technology and applications; higher vocational education

引言

GPS测量技术是现代测绘地理信息技术中的“3S”技术之一,它具有无需通视、灵活性强、精度高、自动化程度高、操作简单等特点,已广泛应用于我国高速铁路、公路交通等基础设施建设和地方经济建设进程。随着人们对位置服务的广泛需求,GPS测量技术步入了新的高速发展期,社会对创新型和实践型测绘地理信息人才的需求日益增多。然而,由于高职学生已有知识基础和学习能力较差等影响,“GPS测量技术与应用”课程中理论性较强的教学内容对高职学生来说不易接受,很难达到预期教学效果。

近年来,本科院校相关授课教师对“GPS测量技术与应用”课程教学做了一些探讨,并取得了一定研究成果。马大喜等[1]从优化教学内容,改变传统教学方法方面;张勤等[2]对教学研究与改革的内容和措施方面;吉长东等[3]从“GPS定位原理与应用”课程的特点和课程建设方面;郭英起等[4]在理论教学和实践教学环节的调整与改革方面;袁德宝等[5]、邹蓉等[6]从“GPS原理与应用”课程教学实践方面对该课程做了研究和探讨。然而,查找已有文献发现,高职院校授课教师对“GPS测量技术与应用”课程教学改革和研究方面已发表的文献并不多见。鉴于此,本文在张福荣[7]等人研究基础上,结合高职院校课程教学情况对“GPS测量技术与应用”课程教学改革进行了进一步实践和探索。

一、“GPS测量技术与应用”课程教学存在问题分析

传统的教学体系按照学科体系构建,采用理论与实践分离的教学模式,使学生掌握的GPS测量技术相关知识难以满足实际生产需要,有很大的局限性。另外,高职学生无论是知识体系还是学习接受能力,与本科学生相比差距较大。因此,采用传统的教学方式进行教学,效果不容乐观。

图1 教学改革与实践基本思路

面对新的人才需求形势,高职院校传统“GPS测量技术与应用”课程教学模式培养出的毕业生已经不能满足行业人才要求,急需在教学过程中更新教学理念,从培养GPS技术技能型人才出发,重构课程教学内容体系,以提高学生的GPS测量实践能力、创新能力和综合技术应用能力。要适应GPS定位技术取代常规测角、测距手段建立大地控制网的技术发展趋势,工程测量技术专业势必要进行相关课程内容的整合,构建新的课程体系,提高“GPS测量技术与应用”课程的教学质量。

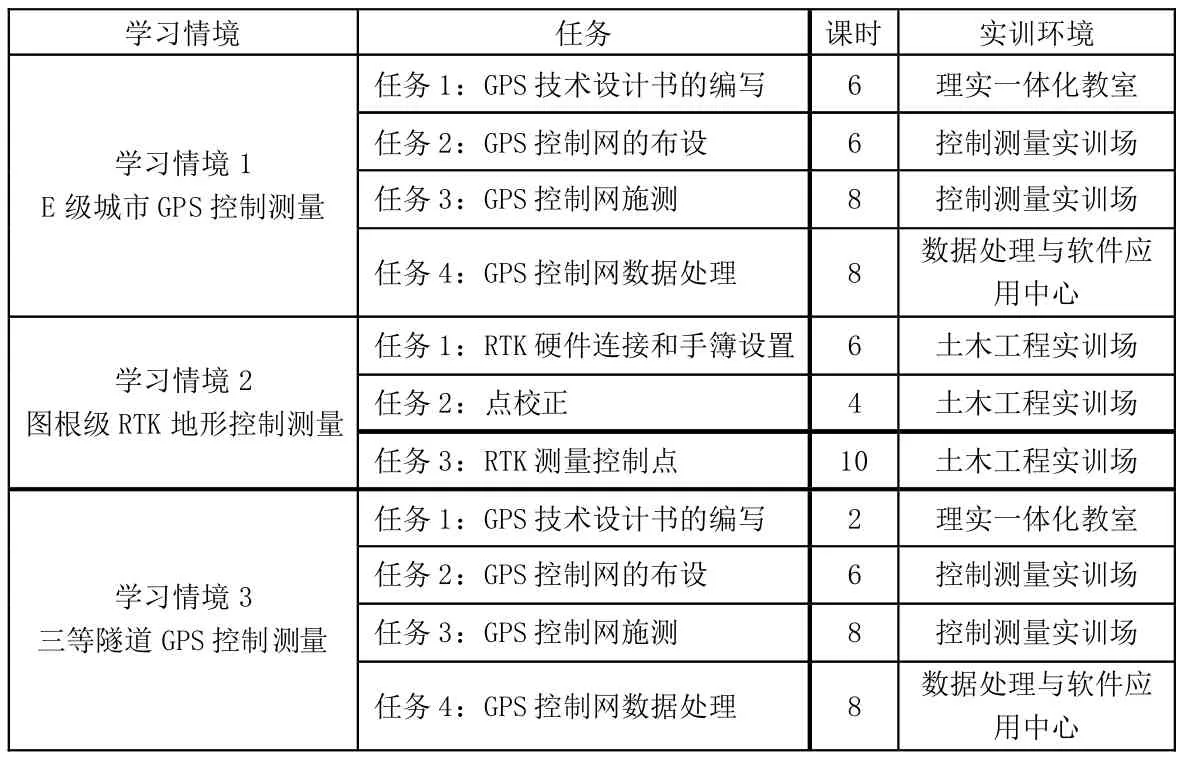

表1 各学习情境所含教学任务及课时分配

表2 “GPS测量技术与应用”课程考核评价

二、课程教学改革措施及实施效果

(一)课堂教学方法和教学手段改革

围绕学生职业岗位能力的形成,科学设计和选取生产项目,以生产项目作为学习项目,师生按照一个完整项目的操作流程组织实施教与学,引导学生由简到繁、由易到难、循序渐进地完成一系列“生产项目”。在完成项目的过程中,达到人才培养目标的要求。新的课程内容体系按照行动导向体系构建,采用理论实践一体化教学模式,课程教学改革与实践基本思路如图1所示。

通过对施工企业、测绘公司等单位调研,与现场技术人员共同分析工程测量技术专业毕业生所从事的工作岗位典型工作任务和职业岗位能力要求。以职业能力训练与职业素质培养为主线,以工程现场所需要的知识、能力为主,紧跟测绘技术发展趋势,按照“教学过程与生产过程对接、课程内容与职业标准对接”,“以职业能力和素质培养为目标”,“融入测量新技术”的设计理念,构建以生产项目为载体的课程内容体系。教学内容体现企业施工现场常用的GPS施工控制网网形,以保证学生GPS测量技能的提高。在课程重构过程中,将课程分为3个学习情境,每个情境包含若干个教学任务。各学习情境所含教学任务及课时分配见表1所示。

(二)教材和实训条件建设

在参考和借鉴已有教材基础上,联合授课教师团队,精心设计和开发了由西南交通大学出版社出版发行的理实一体化《GPS测量技术与应用》教材。

依托大西客专、郑西客专等高速铁路,在已建成CPⅠ、CPⅡ高精度控制网的基础上,进一步加密控制点,构建能够满足城市、线路、隧道、桥梁等项目开展GPS控制测量的高精度GPS控制网。力求构建的高精度GPS控制网可开展GPS测量教学、社会培训、技能大赛、技能鉴定、技术服务等多种项目需求。

(三)课程考核评价设计

为了切实提高学生学习效果,教学团队对课程的考核方案进行了精心设计。“GPS测量技术与应用”课程抛弃了单一的终结性考核方式,采用项目化考核与平时成绩相结合的考核方式进行,考核评价见表2所示。即:总评成绩=项目考核成绩(70%,过程性考核)+平时成绩(30%,考勤、作业、小任务、课内实训等)。课内实训部分成绩从学习态度、外业操作熟练程度、课内实训报告3个方面综合考核。小任务主要结合课堂的学习任务,主要涉及数据采集及数据处理软件应用,以此加深了学生对专业知识的理解,同时锻炼学生的解决问题能力。

每个考核项目均包含基本知识技能评价、任务完成情况评价、团队合作能力评价和工作态度评价四个方面。同时把国家规范、岗位要求纳入考核内容,使考核内容与职业标准挂钩,有利于学生职业素质的养成。

三、结束语

“GPS测量技术与应用”课程理论基础要求高,涉及的知识面广,同时GPS技术又处于飞速发展期,其应用领域也在不断扩大。因此,授课教师团队应关注GPS技术发展动态,丰富课堂教学内容。另外,授课团队要加强与测量仪器公司及生产单位的交流和联系,加强实训室和实习基地建设,确保课程教学的实用性和先进性。“GPS测量技术与应用”课程经过多年教学改革,现已建成院级精品资源共享课课程网站,完善了课程标准和考核改革方案设计,编写了由西南交通大学出版社出版的基于工作过程的理实一体化教材。通过教学改革和实践,增强了学生学习的兴趣和实践应用能力,同时满足了企业人才规格需求。

参考文献

[1]马大喜,刘昭华,肖海平.GPS定位技术及应用课程教学的若干思考[J].全球定位系统,2005(5):46-48.

[2]张勤,王利.GPS测量原理与应用课程教学研究与改革[J].高等理科教育,2007(1):112-114.

[3]吉长东,乔仰文.“GPS定位原理与应用”课程建设与教学改革[J].测绘与空间地理信息,2009,32(6):222-224.

[4]郭英起,曲建光,冯守良,等.“GPS测量原理及应用”课程教学改革研究[J].测绘工程,2010,19(1):78-80.

[5]袁德宝,崔希民,金晶晶,等.“GPS原理与应用”课程教学实践与探讨[J].测绘工程,2012,21(6):86-88.

[6]邹蓉,黄海军.《GPS原理与应用》课程教学的思考[J].城市勘测,2014(5):32-34.

[7]张福荣,曾庆伟,田倩.《GPS测量技术与应用》课程教学改革与实践[J].职业教育研究,2013,10:100-101.

*通讯作者:王涛(1979-),男,陕西临潼人,副教授,博士研究生,主要从事精密工程测量,地质灾害监测与防治等方面的科研工作。

作者简介:田倩(1983-),女,陕西渭南人,讲师,硕士学位,主要从事工程测量方面的教学和科研工作。

*基金项目:陕西省高等教育教学改革研究项目资助(15Z32)。

中图分类号:G642

文献标志码:A

文章编号:2096-000X(2016)06-0178-02