中部地区城镇化对经济增长的影响研究

杨 景 任晓聪

(辽宁大学经济学院,沈阳 110036)

中部地区城镇化对经济增长的影响研究

杨景任晓聪

(辽宁大学经济学院,沈阳110036)

[关键词]中部地区;城镇化;经济增长;内生性

[摘要]城镇化是促进经济增长的内在因素或内生动力,经济增长通过资源、资本的聚集或积累,反过来也会加快城镇化进程。所以城镇化如何促进经济增长是一个值得研究的问题。本文利用内生经济增长模型研究城镇化对中部地区的影响,结果表明,随着城镇化率的继续提高,中部地区的经济增速会放缓,因此延续以往的城镇化道路将是非常不利的。

城镇化是影响中国区域经济不断发展的重要挑战,经济增长会促进城镇化建设,城镇化水平的提高对持续的经济增长具有促进作用。两者之间关系的探讨对于提升城镇化水平和促进经济增长具有现实意义。

本文通过研究城镇化对中部地区的影响,研究发现,中部地区城镇化水平与经济增长之间呈现出倒U型非线性关系,即按照目前的城镇化发展模式,随着城镇化率的继续提高,中部地区的经济增速会放缓。因此必须通过推进新型城镇化,实现中部崛起。

一、城镇化促进经济增长的内在逻辑分析

城镇化能促进经济增长,主要因为以下方面的原因:二元经济结构下的劳动力转移、城镇人口增加带来的聚集效应以及扩大内需。

1.二元经济结构下的劳动力转移

二元经济结构下的人口迁移(城镇化)为工业部门增加了要素(劳动力)供给,所以城镇化促进了经济增长,因此,推进城镇化,加速农业过剩劳动力向非农产业转移对经济增长有很大的促进作用。

2.内生经济增长的聚集效应

人口聚集是指人口在空间上由分散到集中,由稀疏到密集的一种社会经济现象。城镇化使得人口聚集,进而对经济产生影响,主要包括:促进分工、知识溢出以及规模经济。

(1)促进分工。人口的聚集也就意味着企业的聚集,大量企业聚集会涌现出更专业化的、生产中间产品的企业。于是,企业能够专注于生产的某一环节,不断提高生产效率。

(2)知识溢出。人口聚集能够产生明显的知识溢出效应。一方面,人口向城镇集中利于科学技术知识的积累和交流,有利于促进技术创新和技术扩散。另一方面,人口聚集也促进了劳动力之间的相互学习和竞争。

(3)规模经济。人口聚集会形成规模经济,成本得到大幅降低,而且企业和个人能够在更好的信息平台上作出决策。对企业而言,密集的工厂和居住区,能够更节约地使用土地。同时,运输成本得以降低。对个人而言,在更大的劳动力市场上能较快地找到工作。

3.消费需求理论

(1)马克思的消费理论。马克思认为,消费决定着生产,没有消费,也就没有生产,因为如果没有消费,生产就没有目的。而只有当最终产品被消费之后,这才能完成整个价值的生产过程,否则就不能成为一个商品。

(2)凯恩斯的需求理论。凯恩斯认为有效需求对经济增长有重要作用。在凯恩斯交叉中,当消费需求增加,计划支出水平大于生产水平时,企业的存货会减少,由此企业会雇佣更多的工人,投入更多的设备生产,产出水平上升。

二、 城镇化对中部地区经济增长的实证分析

1.模型设定及指标选择

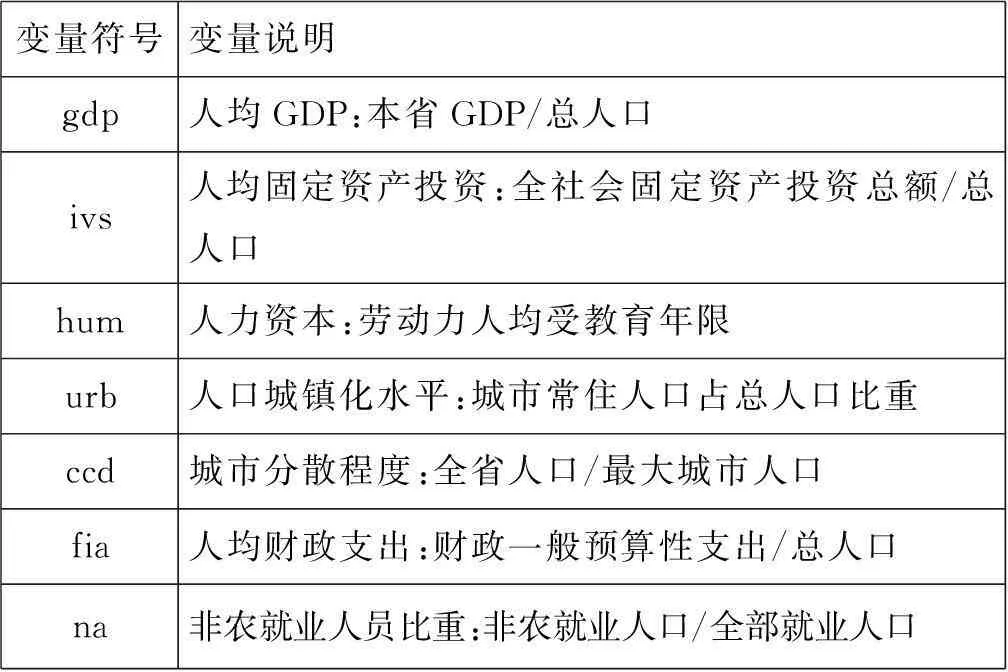

经济增长过程会受到诸多因素的影响,这里拟采用人均固定资产投资(ivs),人力资本水平(hum)、城市分散程度(ccd)、人口城镇化水平(urb)、非农就业比例(na)等为影响经济产出的主要因素,建立如下模型

gdp=f(ivs,hum,fia,urb,ccd,na)

(1)

图1 中部六省城镇化水平与经济增长速度散点图

运用Eviews做出2004-2013年中部各省的实际人均GDP增长率与城镇化水平的散点图并画出回归曲线(图1),可以发现,人均GDP增加与城镇化水平呈现出非线性的倒U型关系。考虑到本文要分析的是人口城镇化对经济增长的影响,故对绝对值变量采取对数,而人口城镇率等比例变量则保持不变,最终确认的模型如下:

ln(gdp)=f{ln(ivs),ln(hum),ln(fia),urb,urb2,ln(ccd),ln(na)}

(2)

2.数据来源及说明

gdp采用2000年各省份不变价格计算,人均固定资产投资根据固定资产价格指数,剔除了价格变动,也以2000年为基期。

(1)人均产出。人均产出以人均GDP衡量,为消除价格影响,以2000年为基期价格,折算出不变价格水平下的各省2004-2013年每年实际产出之后,除以各省当年总人口,得出人均实际产出。

(2)人均资本。人均资本用人均固定资产投资衡量,为消除价格影响,以2000年为基期价格,折算出不变价格水平下的各省2004-2013年每年固定资产投资总额之后,除以各省当年总人口,得出人均资本。

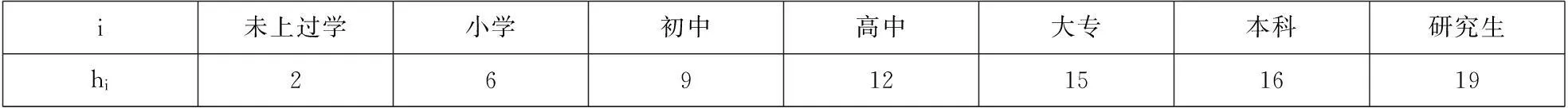

(3)人力资本。人力资本的度量方法很多,有劳动者报酬法、受教育年限法等。其中,受教育年限应用最广泛,计算公式如下:

(3)

其中humt表示t年人力资本,即人均受教育年限,humpi,t代表t年教育水平为i的劳动者占全部就业人口的比重,hi表示i教育水平的平均受教育年限。

(4)人均财政支出。用政府财政性一般预算支出除以总人口,为消除价格影响,使用各省历年商品零售价格指数进行处理,以2000年为不变价格。折算出不变价格水平下2004-2013年各省财政一般性预算支出,除以历年总人口,得出人均财政支出。

表1 变量说明

表2 受教育程度年限折合表

(5)人口城镇化水平。用人口城镇化衡量劳动力转移程度,采取官方统计口径,用各省城镇常住人口数量除以各省总人口得出。数据来源于国家统计局网站-分省年度数据。

(6)城市分散程度。测定城市集中度的指标主要有三种:城市集中的帕累托系数、城市集中的H指数以及首位城市比率。其中,首位城市比率在研究发展中国家城市化问题中经常被使用,其计算公式如下:

(4)

其中,PR为城市集中度,Pj表示排名前j的城市人口合计数,Pi表示排名第i的城市人口数。

(7)非农就业比例。用各省市非农就业人口的比重来衡量,用第二、第三产业的就业合计人数除以总就业人口表示。

3.检验及结果分析

第一步,对所有变量序列进行平稳性检验,得到结果见表3。

对序列进行差分或者去对数,使其成为同阶序列,并对变换后的序列进行回归,结果见表4、表5。

表3 平稳性检验

表4 平稳化处理(D1=一阶差分)

表5 计量结果

注:括号内为t统计值,“***”表示1%的水平下显著

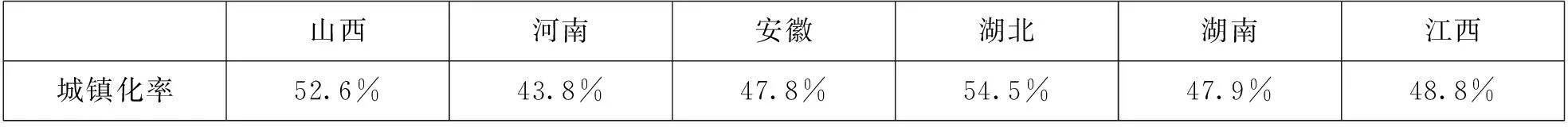

由计量结果可知,在经济增长影响因素的回归模型中,人力资本、人均财政支出对中部地区经济增长有明显的促进作用。中部地区城镇化水平与经济增长之间呈现出倒U型非线性关系,拐点在42.6%的城镇化水平,而中部地区2013年的常住人口城镇化率均超过了这一点(表6 )。这也就意味着,按照目前的城镇化发展模式,随着城镇化率的继续提高,中部地区的经济增速会放缓。因此,要转变发展模式,推动新型城镇化,打造中部地区经济增长新动力。

表6 中部六省城镇化率(2013)

三、中部地区以城镇化促进经济增长的对策

传统的城镇化道路不再适宜中部地区经济社会发展的需要,因此,探索一条适合中部地区的新型城镇化道路具备现实意义。

1.强化内生动力,形成城镇化、产业升级相互促进的良性循环

(1)以区域经济政策为引导,完善跨区域合作机制。中国由于二元的土地制度和户籍制度,政府是城镇化的主要推力。近年来,国务院、部委层面出台了不少促进中部地区经济发展,实现中部崛起的政策或意见,主要涉及城市群建设和区域合作两个方面,如表7。

表7 近年来中部地区区域经济政策、意见

目前,中部六省已经初步形成了六大城市群:武汉城市群、中原城市群、长株潭城市群、皖江城市带、环鄱阳湖城市群以及太原城市圈,聚集了大量的人口,在中部地区经济社会发展中具有举足轻重的地位。以区域经济政策为引导,加快发展城市群,有利于促进中部地区人口和产业聚集,能够充分发挥城市群的辐射带动作用,加快中部地区工业化和城镇化进程。

(2)以承接产业转移为契机,促进产业升级。要发挥区位优势,积极承接东部制造业产业转移,尤其是劳动密集型产业。中部地区要切实做好承接产业转移规划,不能追求短期效应而放弃长远发展。在承接产业转移的过程中,无论是外资企业还是内资企业,要坚持绿色原则,建立差别化的产业准入制度,对于高污染,高能耗的产业,要坚决禁止落地,把承接产业转移与促进产业升级有机结合起来,实现区域经济的可持续发展。

(3)依托国家规划,实现资源型地区可持续发展。各地政府应积极制定辖区内资源型城市发展战略以及具体规划,不断完善公共服务体系,促进资源开发利用与城市经济社会协调发展。要依托资源型城市原有的工业基础,加大科技研发投入,实现资源型城市产业多元化发展,促进产业结构优化升级。在民生方面,要打破农村、矿区、城市的三元结构,加大财政投入,落实税收优惠、融资优惠等配套支持政策,吸引企业以市场化的方式参与进来,将贫穷、落后的棚户区改造成新城区。

2.以就业为导向,降低落户门槛,吸引人才就地城镇化

(1) 优先发展第三产业,解决本地就业供给不足问题。转移至中部地区的产业以制造业为主,中部地区还应积极主动地发展第三产业,有效解决就业问题。地方政府要正确引导,发展有长期前景的第三产业。

(2)鼓励返乡创业,降低城镇化门槛,吸引人才就地城镇化。落实相关政策,精简审批流程,在资金、税收、人员招聘、土地使用等方面给予优惠,鼓励农民工、大学生返乡创业,吸引人才落户定居。其次,降低城镇化门槛,吸引外地人才流入。另外,要抑制房价过快上涨,推进保障性安居工程建设,不断保障和改善民生,解除城镇化进程的实际障碍。

3.提高城镇化质量,完善城镇体系

(1)坚持人口、土地协调发展。城镇化的最终目的是实现人的城镇化,要坚持人口、土地协调发展,严防过度依赖土地财政导致的过度城镇化。在推进户籍制度改革的同时,要从国家层面加快农村土地改革。正是因为农村建设用地与国有土地不同权,地方政府能够低成本地征收土地,高价转让土地使用权,从而取得大量预算外收入。

(2)完善城市基本公共服务。随着经济发展水平的提高和人均收入的增长,人们对公共服务的需求会越来越大。政府应当主抓基本社会保障服务,提高城市基本公共服务水平。同时发挥市场作用,尝试将部分公共服务交由市场提供,发挥各类经济主体、社会组织的积极性,通过政府购买的方式,提高公共服务的质量和效率

(3)大力发展中小城市、小城镇。以产业转移、中部崛起为契机,夯实中小城市产业发展基础。同时发挥小城镇在连接城市与农村的桥梁作用。一方面,要坚持为农业、农村、农民提供服务,例如物资集散、基本公共服务等;另一方面,要加强小城镇的生态建设,明确其作为中部地区、乃至全国地区休闲、旅游、养老目的地的发展定位。

〔参考文献〕

[1]Bertinelli,L,Strobl,E.Urbanisation,Urban Concentration and Economic Developme-nt[J].Urban Studies,2007(13).

[2]Black, D,Henderson,J.V.. A Theory of Urban Growth[J].Journal of Political Eco-nomiy,1999,107(2).

[3]Davis,K,Golden,H.H.Urbanization and the Development of Pre-industrial areas[J].Economic development and Cultural Change,1954,3(1).

[4]蔡秀云,李雪,汤寅昊.公共服务与人口城市化发展关系研究[J],中国人口科学,2012(6).

[5]程洪,陈朝娟.论20世纪拉美城市化进程及其对中国的启示[J].拉丁美洲研究 2006(4).

[6]段瑞君,安虎森.中国城市化和经济增长关系的计量分析[J].经济问题探索,2009(3).

[7]范进,赵定涛.土地城镇化与人口城镇化协调性测定及其影响因素[J].经济学家,2012(5).

(责任编辑:孙开庆)

[中图分类号]F291.1

[文献标识码]A

[文章编号]1008-5955(2016)01-0045-05

[作者简介]杨景(1987-),男(汉),江西九江人,中国人民银行总行, 硕士研究生,研究方向:国有企业改革;任晓聪(1986-),女(汉),河北平山人,辽宁大学经济学院,博士研究生,研究方向:经济改革与发展。

[收稿日期]2015-12-01