忽然清静

格尼

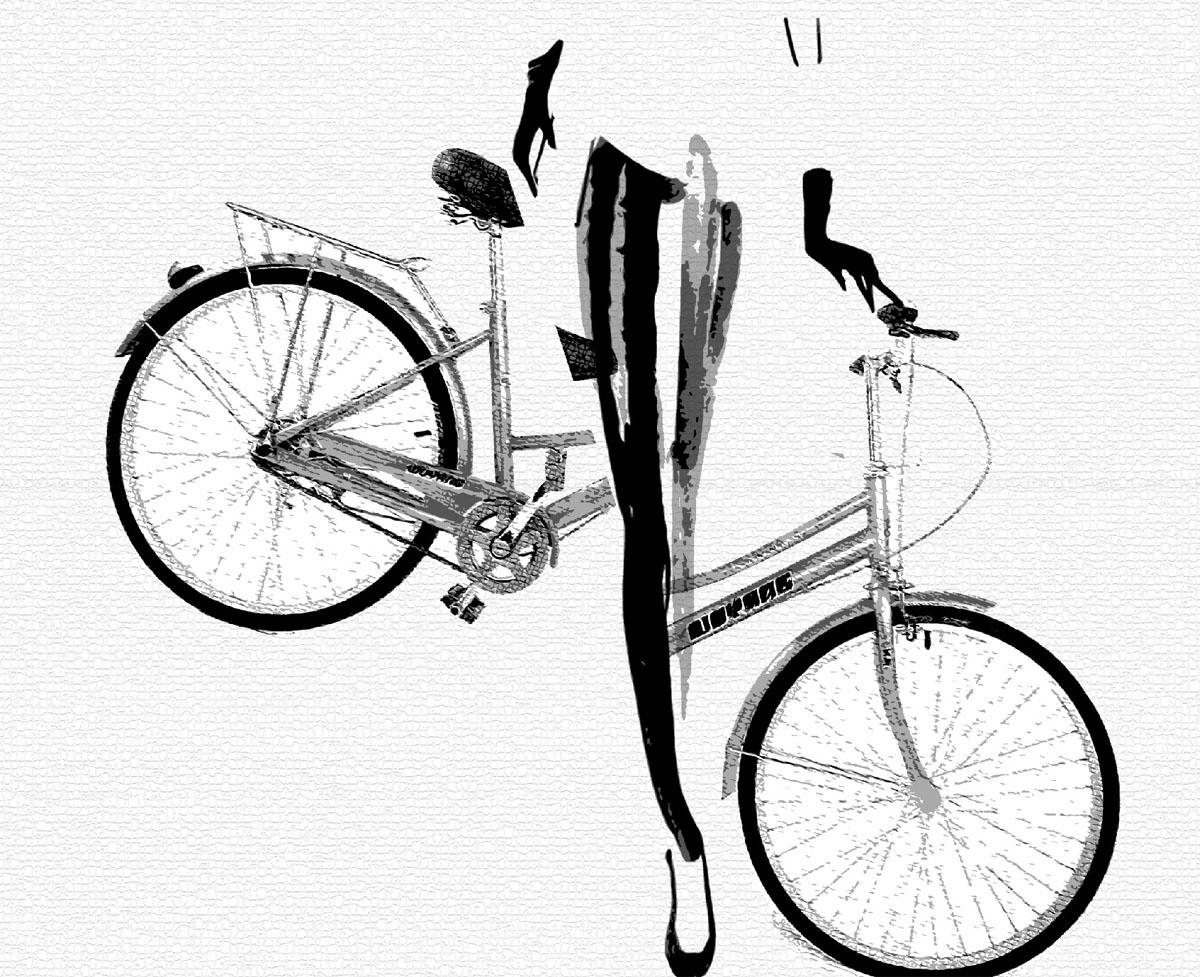

自行车够老的,用了十几年的脚刹车,骨架过于高大,前后瓦盖处处是锈,螺丝拧不住,遇到哪怕一粒小石子,也要嘎啦嘎啦响一阵。

从镇上往北,吉雅骑着这样的自行车载吉安,两个小小的人,引来许多目光,吉雅和吉安总是忽然红了脸。遇到有同学骑二六自行车,轻盈小巧,不带横梁,亮闪闪的辐条,他们会看上好几眼。

经过七里路,向左拐进村庄,吉安从后座跳下来,三年级的书包有些干瘪,紧贴脊背,铅笔在铅笔盒里发出脆响。

吉雅回头看一眼,忧愁像一张惨白的薄膜附着吉安的脸,他紧咬薄薄的唇,嘴角下撇,双眼毫无生气。

吉雅知道弟弟在想什么,毕竟爸妈有三天没吵架了。三天,不是个好数字。因为接下来是第四天,他们不会坚持到第五天的,向来如此。姐弟俩从未交流过父母吵架这事,对于两人来说,那很丢脸、很可怜、很无助,他们不想成为那样的孩子,所以他们总是装作若无其事。

吉雅并没停下,弓着腰,紧贴村庄,努力朝前骑,要钻进西山边的大太阳里似的。那太阳,像一张刚出锅的发面油饼,金黄,松软。也许,妈妈正在烙饼呢。想到这,吉雅从车上下来回头喊:“磨蹭个什么,咱家烟囱冒烟了。”

家里的烟囱冒烟,意味着父母吵架的几率减少一大半。

吉安明知要到最西边那高岗才能看见自家烟囱,仍是不自觉快乐地抬起头。每天这个时候,村庄上百只烟囱便会冒烟,那些炊烟有时集体向上,有时集体前倾,有时全部后仰。此时,它们的队形有点乱,像被鞭子抽过,这一条,那一道,还有成堆成团的,夕阳无法穿透,黑黢黢不那么好看。

“真的吗?”吉安向前小跑,两条穿着肥裤子的腿看起来那么胆小。吉雅的心猛一沉。每次父母吵架,她的心便这样下沉,要沉到那地底下似的,冷汗会从手心脚心钻出来,心突突跳。此时,她真想变成只老母鸡,把弟弟像小鸡崽那样揽在翅膀里。可是那样,他俩不是显得更可怜吗?没爹没妈的孩子才那样。他们是有爹妈的,不仅有,他们的爹妈如果不吵架,是世上最好的爹妈。

“快点上来,回家吃饭。”吉雅尽量平静地说。

吉安跑过来,猴子一般蹿上后座,吉雅骑上车往前走,夕阳在车轮里碎了一地。

南河盛满金色液体,草甸子上还有零星的白色花朵,一队鸭子穿行其中。对岸,杨树林快要黄了。当它们黄的时候,美得令人打哆嗦。如果……如果不是……这傍晚,该有多美。吉雅一声叹息,小小年纪,背负了沉重般,细弱的身躯努力前倾。

“姐,快点。”吉雅听了弟弟的话,迫切地要回家了,她用力蹬,风吹起齐耳短发,犹如水波拍打河的两岸。

到高岗了,自行车停下来。他们同时抬头,发现烟囱没有冒烟。两人磨磨蹭蹭来到大门边,都不说话,吉雅整理自行车,吉安系鞋带。大门由几根檩子框架而成,有时挡不住外面偷食的猪,更不要说挡住人了。不打开门闩,一猫腰可跨过去。吉雅的车子立好了,并不进门,她惯性地竖起耳朵,没听见有什么响动。这是个好兆头,里面若传出叫骂声或嘭嘭声,吉雅和吉安会不自觉地噘嘴,这个金色的傍晚将掉进黑窟窿,成为夜晚。

可是,院子过于安静了。淡蓝色的油漆木门紧闭,玻璃窗开了两扇,仓房门关得很严实。猪还在圈里睡懒觉,夕阳透过茅草棚打在它们起伏的腹部。鸭子没回,一只鸡也没有。真不是好兆头。这些禽畜,大抵懂了人心,只要家里吵闹,它们全悄悄猫着,生怕那火气会殃及自己。还有花脸,这条白尾巴狗很善解人意,家里若是闹过或正闹,它准是哭丧着脸,无精打采的样子。此时,它就是那副样子趴在门边,眼睛眨巴眨巴,多么无奈似的。

吉雅听见弟弟深深吸了口气,小拳头紧紧握着,他的手心肯定抓了一把汗。吉雅仰起脸,也深深吸口气,只是她用的是鼻子。但凡爸妈吵过,院子总会有股特殊气味,那是废墟的味道,就像西甸子那间废弃的土坯房里传出的荒凉之气。大概,语言和语言激烈碰撞,会哔哔啵啵燃烧,而后成为灰烬。久了,灰烬冷却,便出现那股味。吉雅觉得,那是世上最难闻的味道。幸好,她没嗅到这股味。虽然也没嗅到油饼或油爆葱花的香味,但她嗅到了菜园里葵花、土豆、玉米、柿子秧混合的味道。那是种给人以活着感觉的气息。

吉雅对弟弟说:“他们应该还没回来。”说着,拎起书包,率先钻进大门。五年级比三年级有文化,那沉甸甸的书包一下下砸着她的小细腿。

家里果真没人,他们仍扯起嗓子四处喊:“妈,妈,妈呀……哎哟,饿死了,还没做饭。”撒娇的感觉真好,哪怕对着虚空。

他们讨厌冷锅冷灶,也讨厌妈妈不在家。两人来到窗边的方桌旁,打开书包,掏出作业本、铅笔盒,一切做得顺手顺脚又心不在焉。

不一会儿,妈妈回来,两手各拎一只小柳条筐,一只装着青绿的豆角、几穗玉米棒,另一只装着嫩皮土豆,刚刚抠出来的,皮上的土还润着。

“妈,你在后园子?”吉安小心翼翼地问。

“嗯。后院的猪把墙拱了个大豁子,祸害半垄土豆。我捣鼓一下午,砌墙这活真不是女人干的。”

妈妈若不高兴,不会说这么多话,最多应一声,且是那样不耐烦。

一旦放下心来,吉安开始撒娇了,哼哼唧唧地说:“哎哟,饿死了,饿死了。妈,我要吃发面饼,两边都烙焦黄。”

“行,正好我今天发面了。”

“妈,我爸呢?”吉雅问。

“帮老刘家修车。”说着,妈妈戴上围裙,走进外屋,咔嚓咔嚓折着柴禾。

吉雅的心忽地一沉。老刘头是个大酒包,爸爸给他家修车,还不醉个好歹。爸爸一醉,他们铁定地,铁定地,要吵架了呀!显然,吉安也意识到这问题,他站起来,到外屋转一圈,围着锅台边蹭一会儿,又回到书桌旁,提起笔,抬抬左肩,抬抬右肩,没写下半个字。

“认真点,快写,要不一会儿别想清静。”吉雅说。又朝外屋说:“妈,我爸喝了酒说话不好听,你别跟他一样的。”吉雅第一次这样劝妈妈,她觉得自己忽然长大了。

妈妈顿了顿,想起某次令人生气的吵架似的,厉声说:“写你的作业,大人的事,小孩伢儿懂什么。”妈妈倚在门口,眼睛望着屋地的某处,屋地没抹水泥,坑和包都已踩得黑亮,散发着幽深的荧光。良久,妈妈说:“你们好好学习,我就算烧高香了。要不,这日子还过什么过。”妈妈的声音透着某种无可奈何的悲伤。时常的,妈妈会觉得过不下去了。

在学习上,吉雅和吉安从不敢松懈,万一哪次考坏了,惹谁不高兴,都极有可能发展成一次激烈的家庭战争。他们总是乖乖的,一点祸也不惹。他们立即开始写作业。抬头的间隙,吉雅发现太阳已落山,花脸还趴在那,两只耳朵耷拉着,灰蒙蒙的院子仍然静得出奇。一阵风从窗外吹来,吉雅嗅到一股不祥的味道,它从外屋浓浓的烟火气息中冲出来,足以惊得人打个寒战。

夜已深,爸爸还没回来。

妈妈睡了,留着外屋的灯。前天,她去镇上烫了头发,那些短翘的发卷蓬松出一股淡淡香味。

吉安也睡了,只是会猛然醒来,做了噩梦般,睁着一双惊恐的眼睛,抬起身子四处看。吉雅好一阵心疼。吉雅躺在炕上,闭着眼,耳朵时刻张得老大,捕捉每一丝响动。花脸只要轻蹙鼻子,那么,爸爸一定是走在路上了。

大概凌晨一点,爸爸裹了一身冰凉的酒气,跌跌撞撞没个轻重,摔得门板子一声惨叫,妈妈顿时爬起来。

“你还知道回来。”妈妈说。

爸爸长得方头大脸,四肢粗壮,像个巨人。他若不喝酒,整日听不到他说几句话,一旦喝上酒,没人搭腔他也要说个没完。并且,条理清晰,绝不结巴。好像那酒捋直了舌头。他一屁股坐在炕头,涨红的脸看起来更大。

“拿来。”爸爸说。

妈妈瞪爸爸一眼,把火墙上的烟笸箩递过去。

“怎么,不乐意啊?”

“你小声点,孩子明天还上学。”

“你看你那样,我不就回来晚一点吗?跟我来劲。老爷们干一天活,喝顿酒还得看你脸色。”

“你别没事找事行不?”

吉雅偷偷瞥吉安,发现吉安闭着眼,睫毛微微颤抖。他和她一样,每次都装睡,但他们绝对知晓这吵架的节奏。到哪句话,谁的声音会大起来。接着,谁又会说什么。再接着,真正的战争便开始了。

“我不跟你一样的,明早把墙砌了,后院猪拱的。还有西屋该收拾出来,孩子大了,不能再将就。你一天光给别人家干活,自己家啥也不管。”妈妈的声音听起来正常,但她极可能正在努力克制。

吉雅觉得妈妈说得很对,爸爸会修拖拉机,修摩托修自行车,会木匠瓦匠,可家里屋瓦残缺,院墙倾斜,大门简陋,屋门裂缝,吉雅的自行车常常掉了瓦盖,折了链子,嘎啦嘎啦响个没完。爸爸给自家干活,糊弄一下即可。别人家的活,那是一定要干得像样的。

“人家来找,还能不帮吗?”

“帮,去帮,使劲帮。”妈妈这突然袭来的火气一半是生爸爸的,一半是生自己的。妈妈和爸爸多么相似,有人来求,即使爸爸不在家,给妈妈说了,妈妈也是满口答应,无法拒绝的。等要去帮忙,看着自家一堆活,才生起气来。

“你气哼哼的干什么?”

“我当然气,老肖家今天来要钱了,我拿什么给?你倒是躲得一身清闲。吉雅那车子快零碎了,说多少回,得买个新的,愣是没钱。”

“钱钱钱,没钱你还去烫头?”

“哦,我烫头那点钱你看上眼了?一年到头,你喝猫尿要花多少钱?”

“我让你买了吗?”

“田老三……”妈妈竖起食指指着爸爸,“你讲点良心,不给你买,看看你馋得那熊样,好像我刻薄了你。你一天滋滋地喝,我烫个头……”

“像什么样子,乱鸡窝。”

“刘桂芳好看是不?能陪你喝酒,可她是王常柱的媳妇。”

“胡诌八扯吧。娘儿们家。”

……

吉雅听见弟弟传出微弱的鼾声,他一定太困了。更明显一点,从爸爸妈妈第一句对话开始,便预示着他们在这个夜晚不会吵得惊天动地,所以弟弟睡着了。过一会儿,吉雅也迷迷糊糊睡着了,这一睡,竟到天亮。

吉雅和吉安同时醒来,他们是被油爆葱花的香味弄醒的。一大早,吃上一碗香喷喷的疙瘩汤,的确是件惬意之事。他们头顶的炕沿各自放了一摞换洗衣裳和一双干爽的鞋垫。每晚,妈妈都要把他们的鞋垫掏出来放在炕头烙干,鞋垫在第二天一早温熨着吉雅的脚心,吉雅的那种愿望便愈加强烈:要是爸爸妈妈不吵架多好。

爸爸妈妈不在屋里,桌上的饭菜用盆子倒扣着。吉雅顾不得梳头,来到外屋后窗前,隔着一地向日葵,见爸爸在砌墙,妈妈递石头,一个牛高马大,一个小巧纤细,晨光洒了一地。偶尔,妈妈拿的石头不合适,爸爸指指另一块,妈妈硬不换,爸爸也不说什么,用了妈妈手里的石头。吉雅白净的小脸笑开了花,她朝里屋说:“大懒猪,还不起来,要迟到了。”

饭后,吉雅骑上自行车,带弟弟行进一截,发现车瓦盖缚着铁丝,响得不那么厉害了。这个早晨,姐弟俩洒下一串串笑声,弟弟抓着姐姐的后衣襟,两条小腿调皮地甩来甩去。他一甩,姐姐的车把便东拐西拐。他们像两条活蹦乱跳的小鲤鱼。

“姐,你说三角坑到底有多深?”

“你说呢?”

“问你呢。”

三角坑由三条河汇集而成,位于村西,站在吉雅家,正好可以远远看见。关于三角坑的传说很多,有人说那里深得可以装下两座房子,有人说能装下高高的龙头山,也有人说用绳子拴块大石头放下去量过,上百米的绳子硬是放完了,所以那里根本没有底。还有人说不管是人还是牲畜,掉下去从没出来过。吉雅想,那里大概有个庞大的洞穴,掉下去的人和牲畜都通过洞穴去了另一个世界——岸上人从没见过的世界。那里土地辽阔,青草和鲜花从不凋零,人们从不吵架,每人都有一辆崭新的二六自行车……

吉雅讲了许多美好的东西,吉安笑着说那真是一场白日梦。

傍晚,兴冲冲的姐弟俩放学回来,远远听到家里传出争吵声,很激烈。当他们走到大门口,一只碗从敞开的屋门飞出来,在地上摔成几瓣。接着,妈妈冲出来,捡起一块石头狠命砸碗碴儿。妈妈大概砸累了,起身叉着腰呼哧呼哧喘气。爸爸也冲出来了,找了另一块石头去砸妈妈刚砸过的碎碴。他们就这样轮流砸那些碗碴,全部砸成了粉末。

吉雅和吉安低着头,顺墙根走进屋,嗅到一股浓浓的酒味,地上一片狼藉。爸爸妈妈不仅掀翻了饭桌,摔过烟笸箩,还砸碎了大镜子。大概可以拿起来摔的,差不多都遭到浩劫。唯独书桌完好。哦不,还有窗台上的几只木头枪和弹弓,那是爸爸给吉安做的。看到这木头枪和弹弓,吉雅冰凉的手心传来一阵暖,但很快被冷汗淹没。看来这次吵架的严重程度超越了以往任何一次。吉雅想去找邻居,又觉得一点用没有。邻居劝他们已经劝得厌烦,邻居从未成功。吉雅用袖子擦去书桌上的烟灰,掸掸凳子。吉雅做什么,吉安跟着做,他们开始若无其事地写作业。

爸妈大概是吵累了,院内一片寂静。只一会儿,妈妈冲进来,从饭桌底下摸出白塑料壶,她把那壶酒哗啦哗啦往院子里倒。

“我让你喝,我让你喝猫尿。”

“你个败家娘儿们……”爸爸奔过去,一边抢酒壶,一边想接住喷涌的液体。他们越抢,酒洒得越多。爸爸由于身体过于粗壮而显得笨拙,抢不过妈妈,急得用嘴去接酒,妈妈一甩胳膊,酒壶扔出去老远。爸爸扑过去,酒已洒完,爸爸拎起空空的酒壶摇摇,不相信似的跑到大门边,借那即将熄灭的一点日光,顺壶嘴往里看。之后,爸爸气冲冲走向妈妈,吉雅和吉安双双站起,眼巴巴地趴在窗台。爸爸的拳头在妈妈头顶比了又比,最终反身打在大门上。咔嚓一声,大门倒了。吉雅听见吉安长长舒了口气。

他们激烈地吵起来。从院子吵到屋里,又从屋里吵到院子,来来回回。

吉雅的心不断下沉,一种悲凉的酸楚从脚底漫上来,压着她的喉舌,她控制不住要哭了。她抬眼看看吉安,吉安的眼睛真像金鱼眼,圆鼓鼓的,长着三层薄薄的眼皮。此时,吉安正偷瞟吉雅,那三层眼皮次第展开变得更为明显。吉安见吉雅看他,立即垂下眼睑,但吉雅仍看到吉安眼里有光亮闪动。吉安刚开始用钢笔,有点握不住。吉雅发现,吉安不是手小,是手心出汗太滑,黑色的笔套蒙着斑驳的水雾。有一阵爸妈声音特别大,吉安的身体紧靠书桌,并看看吉雅,头要贴到吉雅胸前了。吉雅想,看我干什么,我能怎样?这样想着,她忽然生起弟弟的气来:“干吗像个可怜虫?”那生气的瞬间,吉雅在心里愤愤地说:“一定得想想办法了。”

吉雅大致估算了一下,似乎爸妈每次吵架,问题都在酒上。她在演算本上写:今晚我们去把白老五家商店的酒缸砸了。

吉雅把演算本放在吉安面前,抬头看窗外,爸爸正用脚踹猪槽子,猪警觉地躲在圈门口,四条腿做好随时逃跑的准备。

吉安在姐姐写下的那些字后面一笔一画地写:好。

左邻右舍闻声赶来,帮忙打扫的,劝说的,还有做饭的,再次重复着过往。吉雅和吉安趁机溜出去,借着后窗透出的光亮,从后菜园跳到墙外。耳边忽然清静,什么也看不见,有种失重感,仿佛跌入不知名的空间,没有天,没有地,没有吵架声,也没有人烟。一时间,吉雅和吉安看不见漫天的星光,但他们奔跑在漫天的星光下,手拉着手,深一脚,浅一脚,吁吁喘气。

白老五家在大路边,村里唯一的商店,所有的酒都是从那里卖出的。吉雅跟妈妈打酒时看见了,那是一口渍酸菜用的大缸,比吉雅矮一点。锅盖一样的木板盖子用红布包裹,在中间拧成一个圆疙瘩,白老五媳妇打酒时总是提着那磨得发亮的圆疙瘩,向旁边一拧,再掀开盖子。白老五基本不在家,白老五媳妇一边卖货一边照顾两个孩子,一个三岁,另一个才几个月。她经常不在柜台,有人来买东西,自己拿,放下钱,喊一声即可。

“砸了它,看她还卖酒。”吉雅说。

“砸,看她还卖猫尿。”吉安说。

这时候白老五家已经关门,吉雅和吉安正是要趁着没人去砸酒缸。白老五家有个后窗,在菜园里,有点高,吉雅和吉安商量好,吉雅爬进去,吉安把大石头递进来。晚上,白老五媳妇睡在里间,只要她忙着带孩子,是不会看到后窗的。

白老五家的后窗比吉雅预想的高了些,他们把院墙的垡头搬来摞成四块,摞第五块时,人站上去总是倒掉。最后,他们用了两块垡头,吉安站在上面,吉雅踩着吉安肩膀往上爬。踩的时候,吉雅一再压低声音问吉安:“行不行,疼不疼?”

吉安龇牙咧嘴地说:“姐,你快点。”

吉雅比同龄女孩瘦小许多,吉安的肩膀只沉了一下,吉雅已经攀上窗台了。她轻轻一推,窗户开了,屋里传来孩子哇哇的哭闹声。吉雅想,让那孩子使劲哭吧,越厉害越好。

吉雅让吉安把大石头递上来时,才发现吉安根本做不到这点。她俯身悄悄说:“在这等我,她家还卖斧子呢。”

吉雅悄悄溜到柜台,借着窗外透过的星光,在一堆农用具里找斧子。不知哪个孩子,应该是那个小崽吧,哭声大得要命。一会儿,大孩子也哭开了。吉雅听村里人议论过,白老五家的两个孩子都不是一般的孩子,他们脑袋特别大,像是患了某种特殊疾病。对,叫脑积水。吉雅弄不清楚人的脑袋里究竟有什么,但有水肯定很难受,一定胀得很疼吧,要不他们怎么那样个哭法,听起来像谁在掐他们。

吉雅终于摸到斧头了,她拎起它,拐过另一个柜台,踩着脚下那些各种材质的塑料包装袋,沙沙沙地奔向酒缸。不过,这完全惊动不了白老五媳妇,那俩孩子太能哭了。她来到酒缸旁,寻找合适的突破口。她脑海里呈现出书本学过的《司马光砸缸》的场景,然后把斧头比在图画里砸缸的位置,准备抡起斧头。这时她看见了盖子上的圆布疙瘩,想起白老五媳妇每次扭动时的样子,她忽然也想那么扭一下子。于是,她放下斧子,学着白老五媳妇的动作,拎起圆布疙瘩,向旁边一拧。盖子很沉,她用了很大力气才掀开。

一股浓浓的酒味差点把吉雅熏个跟头,她赶紧捂上鼻子。酒剩下大半缸,但吉雅觉得不止,那酒闪着幽深的荧光,不见底似的,由此吉雅想到三角坑,她不敢过多探头,担心自己不小心会掉进去。这么难闻的东西,有什么好喝?爸爸喝酒时,皱起眉头,又笑眯眯的,嘴里嘶嘶哈气,究竟是什么滋味?她想起她和吉安打闹,搔胳肢窝,吉安那难受又陶醉的表情,像极了爸爸。吉雅忽然舍不得砸了。犹豫间,耳畔响起那无休止的争吵声,她又举起斧子。

这时,另一个尖利的哭声划破黑暗,震得整个柜台玻璃嗡嗡作响,缸里的酒抖了抖。那是白老五媳妇的恸哭,呜呜嗷嗷,听起来要把心肝肺吼出来了。伴随这哭声,吉雅的眼泪不自觉在脸上哗哗流淌,止也止不住。这是个多么不幸的家,要是白老五媳妇发现酒缸碎了,酒没了,她会不会不想活了,扔下两个可怜的孩子……吉雅不敢再往下想,总之她不能砸了这缸酒。她懊恼地放斧头,来到外屋,踩着锅台爬上后窗。这时,她的心才咚咚跳起来。她还在一耸一耸地哭。

第二天傍晚,爸爸妈妈有所好转,他们看起来不那么气了,或许谁朝对方笑一笑,一场战争就算彻底平息。很可能,妈妈会做爸爸最喜欢吃的白干饼。

白干饼是把生面团一点点擀开,擀成薄薄的一大张,不放油,烙到两面鼓起大白泡即可。一张饼,要反复擀那么上百下,摊开,搓合,再摊开,再搓合。刚烙好的饼太硬,要把许多饼摞在一起,互相烘软一点才吃。吉雅和吉安都不喜欢这种既没有油,也没葱花的死面饼,太有筋性,把腮帮子嚼疼了,也才吃掉一小口。更主要的,除了面味,还是面味。爸爸总让吉雅和吉安学着吃,越筋越好,撕不开拉不断更好,慢慢嚼,越嚼越有味,村里的大人,谁都是一点点学着吃的。爸爸吃饼时,嘴巴吧唧吧唧打得特别响。吉雅和吉安忍不住抓起一张,咬一口,再不咬第二口。下次又吃,听到爸爸咀嚼的声音,他们还是忍不住抓起来咬一口。

尽管如此,吉雅喜欢妈妈烙白干饼的傍晚。如果作业写得快,她会凑过去帮妈妈烧火,看妈妈弓着腰挥舞一米长的擀面杖,看锅里的饼一点点鼓起白泡,先是细小的、密集的,而后变大,扑哧一声破掉,处处飘散着淡雅的面香。白干饼不好吃,却好闻极了。这时吉雅又会想:如果爸妈不吵架多好。

妈妈果真要烙白干饼了,外屋传出擀面杖在面桌上翻转的乒乓声。爸爸在修理大门,往檩子里砸长钉。吉雅有点分辨不出他们究竟和好没有。

吉雅到外屋喝水的时候,认真看了看妈妈的脸。妈妈一旦舒心眼睛最美,柔和,清亮,似乎目光落哪,哪便会开出一朵花。妈妈这样看了吉雅一眼,吉雅的脸笑成一朵花。

吉雅很想让这个傍晚有个圆满结局,更想一直这样香下去。她在演算本上写:你在门口看着,别让咱妈进来,我把咱妈的钱偷出来。

吉安见到姐姐在演算本上沙沙地写,从笔画的动向,已猜出她绝非演算。吉雅递过来,吉安看完,皱皱眉,在下面写:让咱妈没钱买酒吗?

吉雅写:是。

吉安写:好。

吉安刚关上屋门,吉雅便爬上炕,把柜子里的包袱一个个掏出来,最后掏出一个红色包袱,解开那些疙瘩,在一摞衣服中间找到了妈妈的钱包。钱包里有两张大票子和一些零钞,吉雅拿走了两张大票子。

放好包袱,吉雅和吉安又去写作业。

和吉雅想的一样,妈妈烙好了饼,在炒菜之前,到衣柜里翻她的钱包。她真是要给爸爸再打一壶酒回来,她已经干了无数这样的事。吉雅庆幸自己做得对。

很快,妈妈发现钱不见了,翻遍了每个包袱,又翻裤兜、衣兜、围裙兜,然后喊了声天。吉雅打个激灵,吉安的钢笔掉在地上。妈妈让吉雅和吉安别写作业了,四处找找,看里屋外屋有没有她的钱。吉雅和吉安假装找起来。

接着,妈妈冲出去问爸爸,两人为钱到底哪去了说半天,确定是妈妈自己不小心弄丢了。妈妈怎么也想不通自己怎么会弄丢了钱,急得一会儿跺脚,一会儿挠头。两百元,对这个家庭来说,不是小数目。两百元可买四袋白面,四袋啊,够他们一家吃好久;还可买两套新衣服、抓两个猪崽、包多少顿饺子;再攒点,可买辆自行车了。妈妈越算越焦急,愤恨地看着面前的一切。爸爸劝妈妈别在意,破财免灾。妈妈仍是无法承受,她怪自己,怪活多,怪家里穷,最后怪到爸爸身上,一切都是因为家里没有更多的钱。爸爸之前所有错误重新成为新的错误。爸爸原本为劝不好妈妈生气,现在他更气了。他们又开始吵,并且丝丝连连,越扯越多,很快变得激烈起来。

他们站在院子里,身上浸满浓烈的黄昏,他们挥舞双臂,跺脚,拍腿,他们没完没了说那些说了千遍万遍的气话……

这一次争吵,爸爸没喝酒,他们为的是两百元钱。

当晚,吉雅让吉安把钱送给妈妈,说在锅台边的旮旯找到的。

他们没有因为钱的失而复得停止吵架,愤怒像烈火一样燃烧,四处弥漫着焦糊味。锅台那摞软软的白干饼正在变凉,一旦冷透,硬得跟铁片一样,割破嘴也是有可能的。一家人谁也没有吃饭,吉雅和吉安躺在被窝里,饿着肚子,熬一个惊心动魄的夜。

接连三天,爸爸没喝酒。家里的气氛一点不好,花脸把身子在爸爸腿上讨好似的蹭来蹭去,也没赚来爸爸的同情。花脸去找妈妈,被妈妈呵斥一通。

吉雅伏在窗台,一只手托着下巴,看窗外的世界。杨树林已泛黄,只是还没透黄,一场霜下来,叶子会彻底开成花朵。吉雅和吉安每年这时候会去林子里呼喊,要把那绚烂吸进肚子永久保存似的。那时,他们会暂时忘却大人们那些烦心事,忘却吵架声,吉安像个撒欢的小狗崽似的,东跑西蹿。吉雅想着弟弟的可爱模样,一个念头一点点冒出来:这个家真该发生一件大事了,天那么大的事。或许这样,才能阻止他们吵架。

这天,吉雅和吉安再次遭遇了“三”这个数字,爸妈又有三天没吵架了。放学后吉雅不进院,吉安便不进,扶着大门的横梁,头抵住双手,用脚踢那些碎草末。吉安挪开身子,吉雅在横梁上看到一双清晰的小手印,那些痕迹正迅速被木头吃进去。

吉雅把自行车停在大门外,蹙起鼻子嗅院里的味道,那股寒凉的废墟之气溢满鼻腔,她的心不断下沉,要沉到那地底下去。

今天,就是今天吧。吉雅想。

最初吉雅想故意摔跟头,断个胳膊腿,爸妈只得照顾,还哪有什么时间吵架。可她马上回忆起弟弟三岁时腿摔断了住院,爸妈那段时间的确没有吵架。但不久弟弟出院,还没完全恢复,他们又开始吵了。所以,弟弟腿摔断这事不够大,或者不够永远大。于是,她翻来覆去想究竟什么事算大,想来想去,想到了死。哪个家里突然死个人,绝对算天大的事了。

吉雅悲伤地转过身子,她的声音听起来那么悲壮。她说:“弟呀,你过来。”

吉安把踢乱的草末重新踏平,抬起忧郁的小脸看着姐姐:“嗯?”

“你先回家写作业,姐忘了买作业本。”

“我跟你去买。”吉安扭着手指。

“听话。姐保证,爸妈不会吵架的,先回去。”

吉安狐疑地看着姐姐,但他仍然愿意相信姐姐的话。他朝姐姐点点头,磨磨蹭蹭钻进大门。

“弟呀……”吉雅哽咽着。

吉安回头,他那薄薄的三层眼皮在灿烂的夕阳中微微颤动,煞是好看。

“姐,你真磨蹭。你不在,我也能写作业。”吉安故作勇敢,要做样子给姐姐看,大步来到屋檐下,拉开淡蓝色的木门,毫不迟疑跨进去。

屋里没人,有股浓郁的土腥味,吉安发现那气味来自西屋。西屋打扫出来了,一铺炕中间砌了个间壁墙,形成两个小房间,那一定是他们俩一人一个。土腥味来自那湿湿的间壁墙。吉安想给姐姐报告这个好消息,开门一看,姐姐不在院外。

一场霜后,河对岸的杨树林一夜之间黄得轰轰烈烈。三角坑的水寂静得仿佛不曾流动,水里是那黄澄澄的树林,红彤彤的云。偶尔,一只细脚水鸟划过水面,那一池的灿烂晃来晃去,吉雅便双眼发晕。

吉雅踏上一块大青石,拍拍双腿,让它们不要打颤,她这是要做一件天大的事,只需完成一个极其简单的动作:跳下去。

她闭上眼,身体渐渐前倾……

她模糊看见自己的身体纵身跳进那深不可测的水里,扑通一声,彻底搅碎了一池灿烂……接着,她看见全村人从四面八方跑来,他们的脚步那样匆忙。尤其是爸爸妈妈,他们跑在最前面,爸爸的两只大脚沉重地拍打着大地,他的脸像冬雪一样惨白,她从未见过爸爸的脸白成这样,看着好害怕。妈妈摔倒了,被人扶起来,妈妈的腿仍是发软,站也站不稳,只好朝河边努力地爬着,手指挠了一把把黑泥和枯草……

两行清澈的泪从吉雅的眼眶流出来。她仍闭着眼。

终于,他们来到河边了。他们对着那一池的灿烂呼喊着她的名字:“吉雅,吉雅呀,我的吉雅!”

吉雅仰着脸,哭出声来,瘦弱的双肩阵阵耸动,泪水从她紧闭的眼底汩汩流淌。

接着,爸爸扑通一声跪在河边,膝盖下面砸了两个深深的泥窝,他用双手反复捶打自己。妈妈开始躺在地上打滚了,妈妈一边打滚,一边号啕,那哭声和白老五媳妇那夜的哭声一样,要把心肝肺吼出来了。忽然,吉雅看见了弟弟,弟弟不哭不闹,躲在离人群较远的地方,在一个演算本上写着什么。他写什么?吉雅凑近一看,弟弟写着:姐,我去把咱俩书包背来,你等我。然后,他把演算本抛进河里。

河畔传来吉雅嗷嗷的号哭声,听起来要把心肝肺哭出来了。她想,自己不仅不能死,还得好好活着。她是个死不起的人。

哭过一阵,她重新站起来,一回头,看到满村一缕缕青烟,像一群绵羊,被夕阳赶着,要去那东山吃草似的。看着看着,有什么特别明亮的东西晃了眼睛,她望过去,远远看到了爸爸。

爸爸手里有一辆自行车,那亮光来自车辐条。那是二六自行车,不带横梁,爸爸用手提着,像拎着只鸡。爸爸身后跟着妈妈,妈妈拎一个白塑料壶,五斤的酒壶把她一只胳膊坠得笔直,身体向右倾斜,壶身一下下磕着她的腿。她太瘦了。

责任编辑 吴佳燕