云南剑川海门口遗址第三次发掘出土铜铁器的分析及其年代*

李晓岑闵 锐

(1.南京信息工程大学科学技术史研究院; 2.云南省文物考古研究所)

云南剑川海门口遗址第三次发掘出土铜铁器的分析及其年代*

李晓岑1闵 锐2

(1.南京信息工程大学科学技术史研究院; 2.云南省文物考古研究所)

剑川海门口,铜器,铁器,春秋到战国时期

为研究云南剑川海门口遗址出土铜铁器的制作技术及其年代,本文对第3次发掘出土的17件铜器和3件铁器进行了成分分析,部分器物进行了显微组织观察。结果表明海门口遗址出土铜器的合金元素有铜、锡、铅、锑砷等多种成分,当时已有较多的合金配比知识,加工方式多样化,处于较为成熟的青铜时代。2件铁器出土于第6层1件铁器出土于第5层,出土于第6层的1件铁器进行了金相观察,为人工冶炼的块炼铁,是铁器时代的产物。剑川海门口出土的铜器与周边地区青铜文化出土的铜器也有密切的联系,结合碳十四数据,本文初步推断剑川海门口第3次发掘出土铜铁器的年代应处于春秋到战国时期。

云南省剑川海门口遗址在云南古代文明史研究中具有重要的地位,该遗址呈滨水的木构建筑遗存。1957年经过第1次考古发掘[1],1978年经过第2次考古发掘[2],其文化面貌、遗址特别是铜器的年代等问题引起了广泛的讨论。2008年,经国家文物局批准,由云南省文物考古研究所主持,剑川海门口遗址进行了第3次考古发掘[3]。此次发掘获得金属器20件,其中有17件铜器,包括铜镯、铜凿、铜料、铁镯铜环、铜针、铜刀、铜箭簇、铜铃、铜锥、铜条铜块;还有3件铁器,包括铁镯、铁环、铁钻头

剑川海门口第1次发掘,因为种种原因,地层关系和出土铜器之间的层位都不清楚,尽管其中一个木桩的碳十四的数据为距今3115±90年,即公元前1150±90年,处于晚商时期。但此木桩是否与铜器为同一时代的层位,1958年的发掘简报中并没有交代。韩汝玢等通过半定量成分分析,发现第1次发掘出土铜器,大致有铜锡合金7件,红铜4件,铜铅合金1件。

剑川海门口第2次发掘,第3和第4文化层出土了铜器。第4文化层未被扰乱,一块木桩经碳十四测定,为BP 2595±75年,即公元前645±75年。2006年对剑川海门口出土铜器进行了成分和显微组织的分析鉴定,认为其年代应处于春秋晚期[4],主要就是针对这一文化层而言的。这次鉴定并结合以前的分析结果,发现第2次发掘出土铜器中,有铜锡合金5件,红铜1件,铜铅合金1件。

海门口第3次发掘是一次全面、规模较大的发掘,遗址时代延续较长,从新石器时代到铁器时代都有遗物发现,其木桩应延续了很长时间,由于木桩往往是穿过多个地层的,若找不到打桩的地面,用木桩断代的方式,其有效性就受到了限制。铜器和铁器出于4、5、6不同的文化层,位于10层文化层的中间部分。说明金属器的时代也分属不同时期,同样经历了较长的时期。这是此次发掘揭示的最重要现象,丰富了人们对剑川海门口遗址的认识。与前两次发掘不同,第3次发掘出土的铜器均为小件,没有发现前两次发掘出土的大件铜器。

为进一步研究剑川海门口古文化遗址的出土金属器的制作工艺、年代和相关问题,对第3次发掘所获全部铜铁器共20件(铜器17件、铁器3件)进行了分析鉴定,在现场采用X荧光无损分析仪测定化学成分。另外,对部分残破的器物进行了取样,采取了剑川海门口遗址第3次发掘出土铜铁器7件,计有出土于第4文化层的铜镯2件,铜凿1件,铜块1件;出土于第5文化层的铜块1件;出土于第6文化层的铜块1件,出土于第6文化层的铁镯1件。以上铜器,虽然出土于淤泥,但出土时铜器的外观情况都很好,表面较少锈蚀。

在实验室中,对样品进行镶样、磨样、抛光,铜器样品用三氯化铁盐酸酒精溶液浸蚀,铁器样品用4%硝酸酒精溶液浸蚀,样品制备好后,采用LeicaDM4000M金相显微镜进行金相观察和照相。用同一样品在剑桥S-360扫描电子显微镜配备Tracor Northern 524X射线能谱仪进行化学成分分析。

一、铜器的化学成分

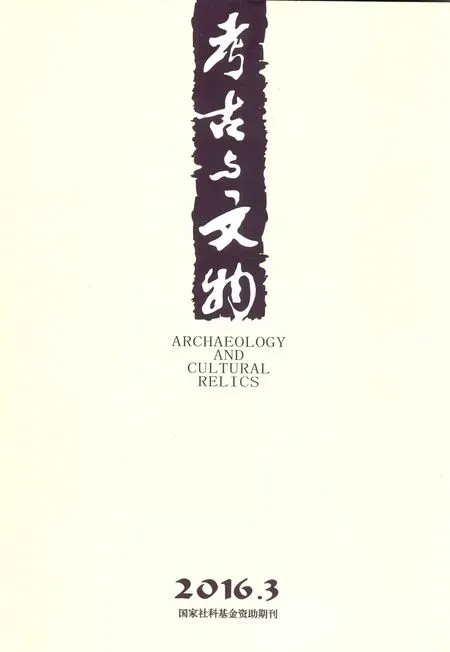

表一中的数据是17件铜器的化学成分分析结果,文物编号④、⑤、⑥代表第4、第5、第6文化层。

第6文化层共出土7件铜器,有5件为铜锡合金(凿1、针1、刀1、铜条1、铃1),1件铜锑合金(铜块1),1件红铜(锥1)。表明第6文化层已进入青铜时代,而不是初期的红铜阶段。值得注意的是该层出土的铜块经检测为铜锑合金,用扫描电镜能谱分析成分,铜占93.5%,锑占5.3%,这是一种西南地区较为少见的铜合金成分,在剑川海门口遗址则是首次出现

第5文化层共出土2件铜器,1件为铜块,材质为红铜。1件铜箭镞,有三翼,与剑川鳌凤山出土的三翼铜箭镞的外形十分相似,其材质为铜铅砷三元合金(CuPbAs),接近砷白铜的成分,这也是较少见的合金成分,说明已在铜质中专门加入铅和砷两种元素。

在第4文化层共出土7铜器,化学成分表明,有4件铜锡合金(镯2,锥1,箭镞1),2件红铜(凿1,铜块1),1件铜锡铅三元合金(镯1)。从不同器物看,1件铜凿和1件铜块为红铜。3件铜镯中,2件为铜锡合金,扫描电镜能谱分析,锡的含量分别为4.9%和8.5%,虽然属同一种器物,都属低锡青铜,但化学成分有区别,有一定的强度和较好的铸造性能。1件为铜镯为铜锡铅三元合金。此文化层出土的铜凿作为工具,成分为红铜,其材质较软,性能较差。铜箭镞和铜锥则为铜锡合金,有一定的硬度。此铜箭镞为两翼,与第5层出土的三翼铜箭镞外形不同。

另有1件铜针(编号2008JHDT1305,北隔梁出土),材质为红铜。

表一 铜器的化学成分和显微组织

而作为对比,据1979年韩汝玢的鉴定分析,1957年第一次发掘出土的一件铜凿(剑海220凿)材质为红铜,与本次鉴定的铜凿材质相同;而1978年第二次发掘出土了一件铜镯(CHT2∶3(27))为铜铅合金,与本次鉴定的1件铜镯为铜锡铅合金的虽然材质不同,但都加入了铅元素。

所以,本次分析鉴定了第3次发掘的全部17件铜器中,有5件红铜(锥1、凿1、铜块2、针1),9件铜锡合金(凿1、镯2、镞1、锥1、针1、刀1、铜条1、铃1),1件铜锑合金(铜块),1件铜锡铅三元合金(镯1),1件铜铅砷三元合金(镞1)。结果表明,海门口遗址的合金元素颇为复杂,有铜、锡、铅、锑、砷多种成分出现,表明已有较多的合金配比知识,处于较为成熟的青铜时代,没有早期青铜文化发源地所具有的一系列原始特征。

此次鉴定,合金与红铜的比例为12∶5,其中锡青铜和红铜的比例接近2∶1,合金配比很不稳定。与之相对比的是,前两次剑川海门口遗址发掘所获铜器,青铜器的数量均多于红铜器并有多件铜器为含锡量超过12%的锡青铜[5]。本次鉴定还发现了2件含铅的铜合金,而金属铅的成分在前二次发掘铜器的检测中均有发现。

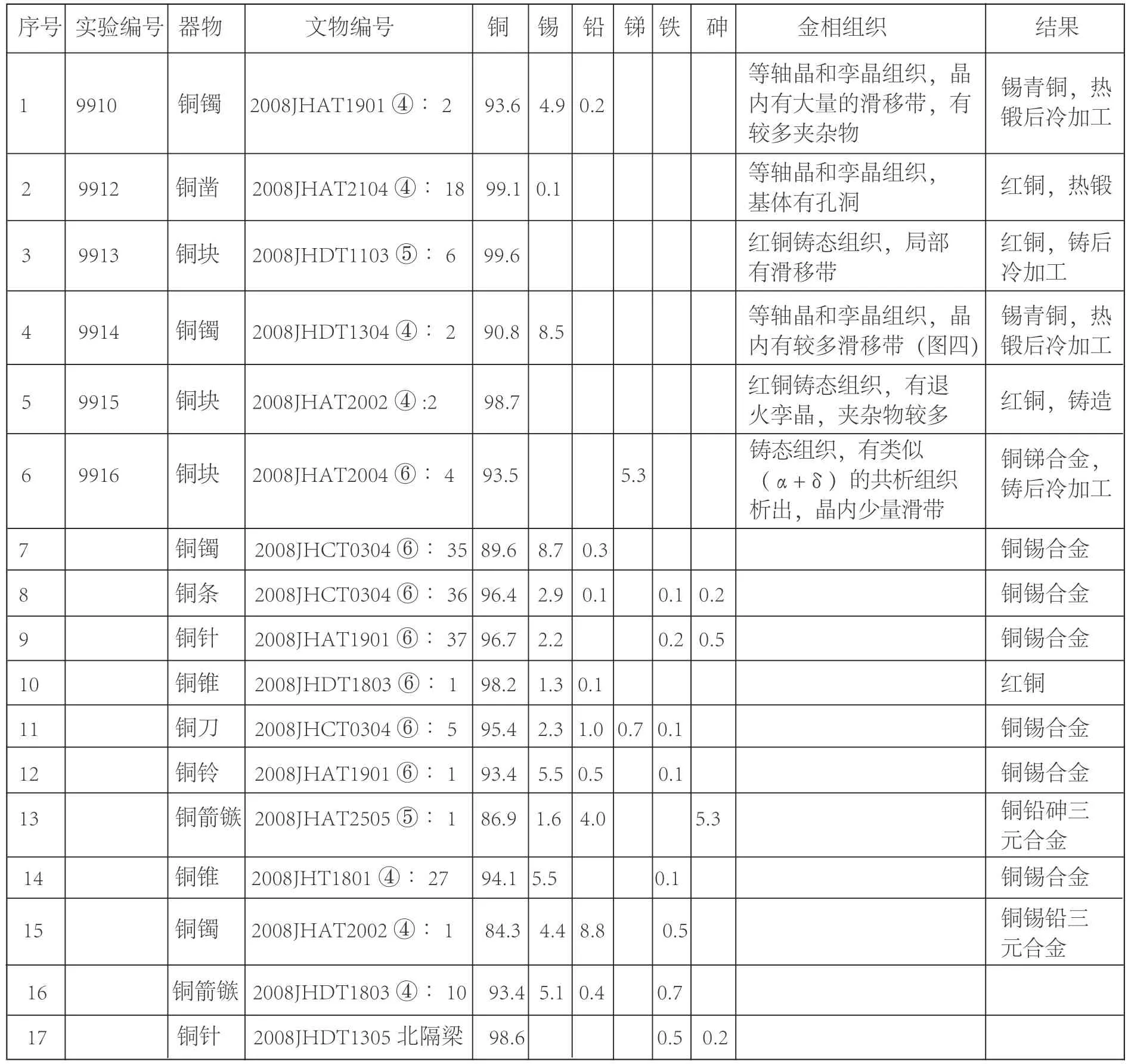

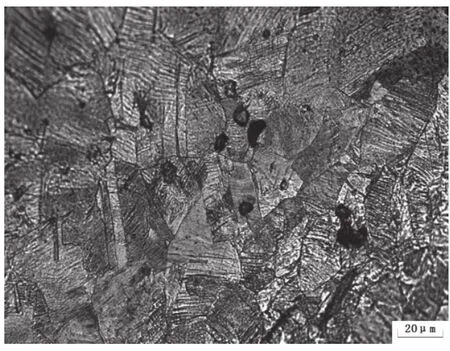

图一 9910 铜镯 等轴晶和孪晶组织织,大量滑移带

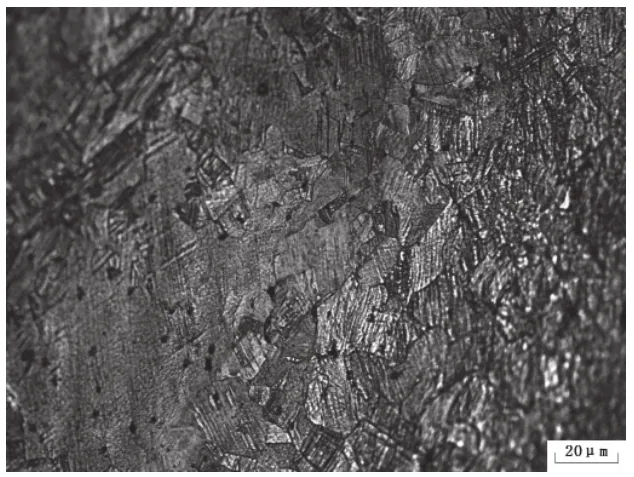

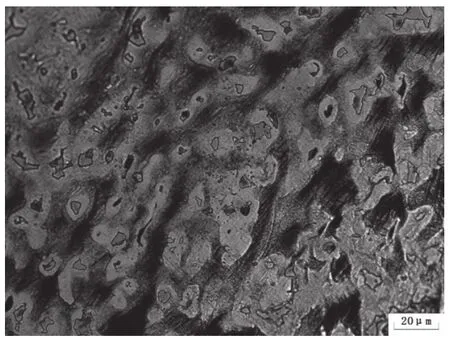

图二 9912铜凿 等轴晶和孪晶组织

图三 9913铜块 铸态组织,局部有滑移带

图四 9914铜镯 等轴晶和孪晶组织,晶内有滑移带

图五 9915铜块 红铜铸态组织

图六 9916 铸态枝晶偏析,有类似(α+δ)共析组织

二、铜器的显微组织

对剑川海门口出土的6件铜器显微组织组织进行了金相观察并照相,所得结果如下:

9910 铜镯和9014铜镯均出自第4文化层,显微组织为等轴晶和孪晶组织,晶内有大量的滑移带,是锡青铜经过热锻后再进行冷加工而成(图一)。

9912铜凿也出自第4文化层,其显微组织为等轴晶和孪晶组织,是红铜经热锻加工而成。而热锻可适量增加工具的强度,对改善使用性能有一定的作用。此铜凿外形为条形,四棱体,一头卷曲,前端略收,表面有锤打痕迹(图二)。

9915为铜块,第4文化层出土,显微组织为铸态红铜组织,未见后期加工痕迹(图五)。

9913为铜块,第5文化层出土,显微观察为铸态组织,局部有少量滑移带,说明经过了少量的铸后冷加工(图三)。

9916 为铜块,第6文化层出土,显微组织为铸态枝晶偏析,有类似(α+δ)的共析组织析出,应为富锑相的合金,晶内可见少量滑移带,说明经过铸后冷加工(图六)。

总之,剑川海门口第3次发掘出土的6件铜器中,有2件铜镯为热锻后冷加工;1件铜凿为热锻加工;3件铜块均为铸态组织,其中2件为铸后进行过少量冷加工。铜凿和铜镯均为热锻或热锻后冷加工制作而成,可见加工方式是较为多样化的。

2006年,对剑川海门口前两次发掘的5件铜器进行显微组织观察,其加工方法有铸造、热锻、热锻后冷加工几种方式,与本次鉴定观察到的铜器加工方式相同。

三、铁器的显微组织

剑川海门口第3次发掘共出铁器3件,文物登记单上均记为铜器。其中2件出自第6层,这是出土金属器的最底层,1件出自第5层。在现场用X光荧光分析仪测试的结果见表二:

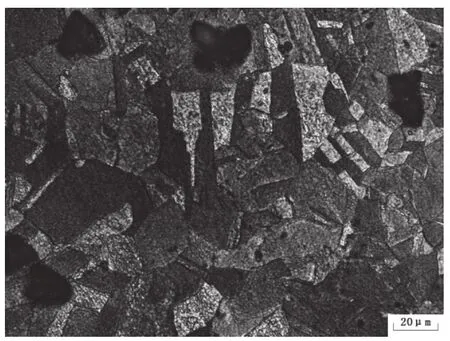

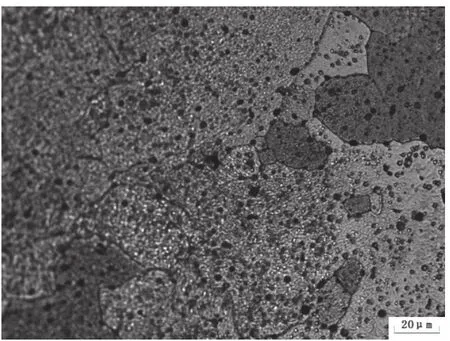

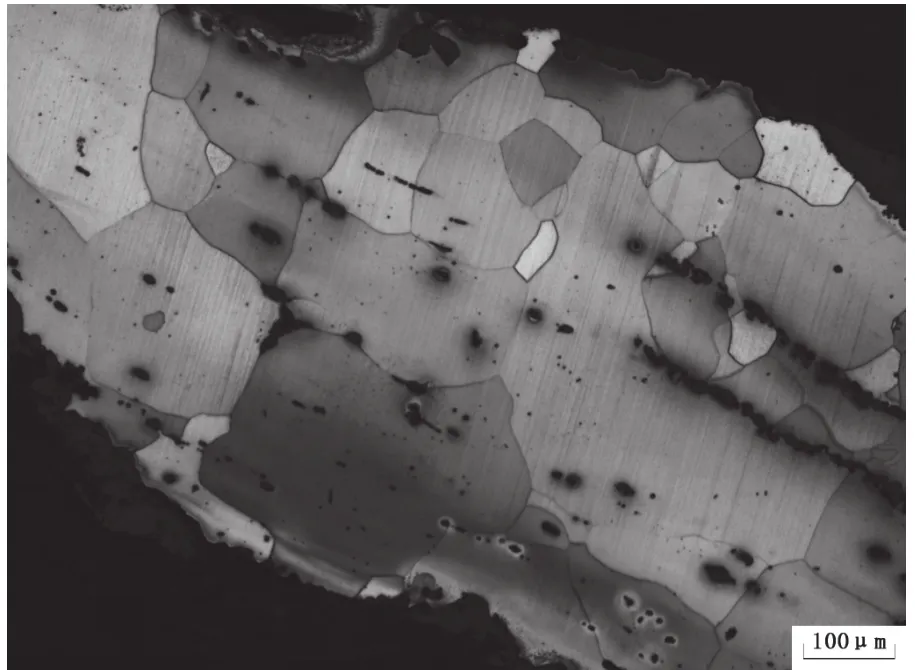

对1件铁镯进行取样分析,它出自剑川海门口遗址的第6文化层,为出土金属器的最下层,考古编号2008JCT0304⑥∶36,样品编号是9911,取样部位为残部一端。金相显微观察表明,铁镯的本体主要是铁素体,并观察到少量的带状不均匀复相夹杂,材质可断定应为块炼铁,这是一种人工冶铁的产物(图七)。

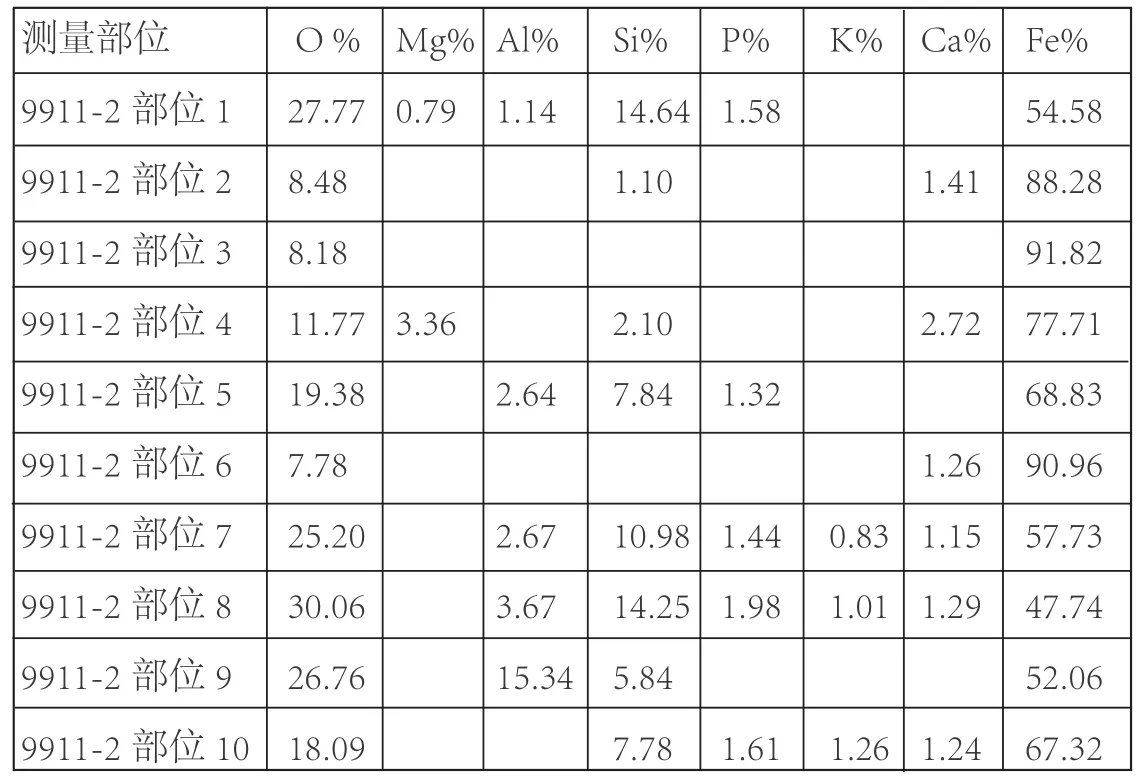

表二 铁器的化学成分

表三 9911铁镯不同部位的夹杂物成分

扫描电镜能谱分析表明,铁镯的成分为Fe99.7%,Si0.3%。夹杂物呈带状,以氧化亚铁和硅酸盐共晶夹杂为主,各种元素含量不均匀,镁、铝、硅、磷、钾、钙等元素有较大的波动(表三),夹杂物沿加工方向延伸。

此铁镯形体小,形制简单,质地较柔软,是经加热锻打、挤出夹杂物,改善机械性能而制成的铁器表明当时人工冶铁技术尚处于初始阶段。剑川海门口出土的此件铁镯,组织较纯净,已有较高的质量。而在滇西的青铜时代遗址和墓葬,极少发现铁器遗存。

由于在最底层的第6层发现了2件铁器,第5层发现了1件铁器,并且其中1件经分析应为人工铁,说明当时事实上已进入铁器时代,这可作为剑川海门口金属器出现的一个年代时标。铁锥与铁镯与同时出土的铜锥和铜镯的外形一致,应是同时期的器物。实际上,铁器的出现与青铜文化发展到较成熟的阶段是一致的。

四、石范

2008年剑川海门口的考古发掘,发现了一块石范(DT1003⑤∶1),出土于该遗址文化层的第5层,只残存1半,但仍可判断应为铸钺范。在1957年,剑川海门口曾出土1块石范(当时误报道为陶范),也同样是铸钺范,然而却没有关于该件石范准确地层的报道。2008年海门口所获石质范,石范表面残存有四道刻纹。其外形与1957年出土的相同,从材质看应为砂石范,石质较松软,内壁可见轻微裂痕外表有褐黑色烟薰痕迹,表明此范已在铸造中使用过。结合该遗址出土了多件未成品的铜块,以及1957年发掘曾出土铜钺2件,1978年发掘时出土铜钺1件,这些铜钺的纹饰与石范的刻纹一致,外形也相同,为有肩圆刃铜钺,与保山古哀牢地区出土战国到西汉时期的圆刃铜钺是一致的。1978年还出土了1块铜矿石,表明当地曾有铸造铜钺的活动。

图七 9911(2008JHAT2505⑥∶1)铁镯的块炼铁金相组织

石范铸造是一种早期的铸造技术,在滇西地区,龙陵大花石遗址以及弥渡合家山遗址等地也曾发现了铸铜的各种石范,表明石范铸造技术曾流行于广大的滇西地区。

五、关于年代的讨论

由以上化学成分分析和显微组织观察可知,剑川海门口遗址出土金属器的文化层已进入较为成熟的铜器时代,并有铁器出现,但具体年代则可进一步探讨。

此次发掘的第6文化层是出土金属器的最下层,共出土金属器9件,其中7件铜器,5件为铜锡合金(凿1、针1、刀1、铜条1、铃1),1件铜锑合金(铜块1),1件红铜(锥1),锡青铜远多于红铜(5:1)。作为对比,滇西地区早期铜器的分析鉴定表明,红铜往往占有较多比例。引人注目的是,第6文化层还出土了2件铁器,铁器的发现并不是孤例。若铁器出土的层位是准确的,说明当时剑川海门口一带不仅已进入较成熟的青铜时代,事实上还进入了铁器时代。这为第6文化层时代的确定建立了时标。

1件铜块出自第6文化层。经检测其化学成分为铜锑合金,这是一种古代较为少见的合金配比。在滇西地区,锑合金还发现于弥渡县的合家山,为铅锑砷铜四元合金,时代约为战国晚期至西汉初[6]。铜锑合金在滇东和滇南地区也时有发现,年代都在战国至西汉时期。这种合金成分也见于中国西北地区的火烧沟四坝文化[7],以及新疆克里雅汉代遗址[8]。剑川海门口的含锑的铜器,可能与冶炼中的矿物来源有关,如黝铜矿Cu12Sb4S13在自然界中广泛存在。所以,这是人为的“合金元素”还是富含锑的铜矿石带入的“杂质元素”,产品是当地生产的,还是与西北地区青铜文化有关,因缺少足够的依据,尚无法判断。如果是人为的铜锑合金,则此件器物的年代不会早到商代。

本次发掘的1件铁镯和1件铁环也出自第6文化层,铁镯经金相显微分析,材质为块炼铁已是人工冶炼的铁器。这种铁质的器物,在中国内地最早出现于三门峡西周虢国墓地,出土六件铁刃兵器和工具,三件为人工冶铁制品,经鉴定为块炼铁。在云南滇西地区,从社会生产力较中原地区落后的情况看,人工铁器的出现年代不会处于西周时期,且云南其他地区的铁器均在战国早期以后出现,例如祥云检村的2件铁镯、宁蒗大兴镇的铜柄铁刃剑等器物。因第6文化层已是该遗址出土金属器的最下层,铁镯和相同层位出土铜镯大小相同,功用也相同,说明应处于相同的时代。则第6层金属器的时代应处于西周以后,上限可暂定在春秋时期,下限或到战国早期。

另外,在第6文化层出土的1件小铜铃(2008JHAT1901⑥∶1),成分是铜锡合金,为铸造而成。其外观类似于中原地区常见的编钟,也有西周到春秋战国时期铜器的特征,只是尺寸很小而已。这种小铜铃在保山市昌宁大田坝坟岗岭墓地也出土了多件,外形、结构和尺寸都十分相近,据笔者分析,其化学成分也是铜锡合金,但坟岗岭墓地处于战国至西汉时期,这一年代可以作为参考。

第5文化层出土的1件铜块鉴定为红铜,没有提供年代方面的信息。1件铜箭镞的材质初步鉴定为铜铅砷三元合金,接近砷白铜的成分,这是一个较少见的合金组成。在滇西北的德钦永芝西汉早期墓中也曾有砷白铜出土,其冶炼技术的来源值得关注。在滇西地区,使用铅是较晚期的现象,多处于春秋晚期之后,该层位出土了1件铁锥则说明第5文化层也已处于铁器时代。另外,该文化层出土了一块铸钺石范的残件,而1957年出土的亦是一块铸钺的石范。在海门口遗址附近的剑川鳌凤山古墓葬以及西湖也出土了石范,这些石范的外形和材质都是一致的,均为铸钺范,砂岩材质,表明海门口遗址第5文化层的时代可能与鳌凤山古墓葬的年代相当,处于石范铸钺的活动期,前两次发掘的铜钺与剑川鳌凤山出土铜钺也完全相同。另外,剑川海门口第5文化层出土的三翼铜箭镞与剑川鳌凤山出土的铜箭镞外形也一致,其年代应参考鳌凤山古墓葬的年代,以定为战国时期为宜。而这一年代与第6文化层定为春秋至战国早期是有连续性的,也映证了这一推断的合理性。是否鳌凤山墓葬即为海门口第5文化层时期古人的墓葬,值得进一步研究。作为对比,中国目前最早的石范出土于公元前1600年的甘肃火烧沟四坝文化遗址,云南出土的石范则普遍处于战国时期,例如弥渡合家山遗址、安宁太极山墓地等。

第4文化层所分析的铜器有7件,有4件铜锡合金(镯2,锥1,箭镞1),2件红铜(凿1,铜块1),1件铜锡铅三元合金(镯1)。合金多于红铜,应为青铜时代的铜器,特别加入铅的铜锡铅三元合金的出现,也反映了其时代可能处于战国早期以后。金相分析表明,器物的加工方式有热锻、铸造、铸后冷加工等多样化方式。第4层的年代应晚于第5文化层。若第5文化层处于战国时期,则第4文化层应处于战国中期以后,但这几件器物外形简单,第四层还出土了铜镞(DT1801④∶10)、铜锥(DT1801④∶27)等小件铜器,虽然已使用合范铸造,但外表有较早期铜器的特征,年代不会晚至西汉中期。

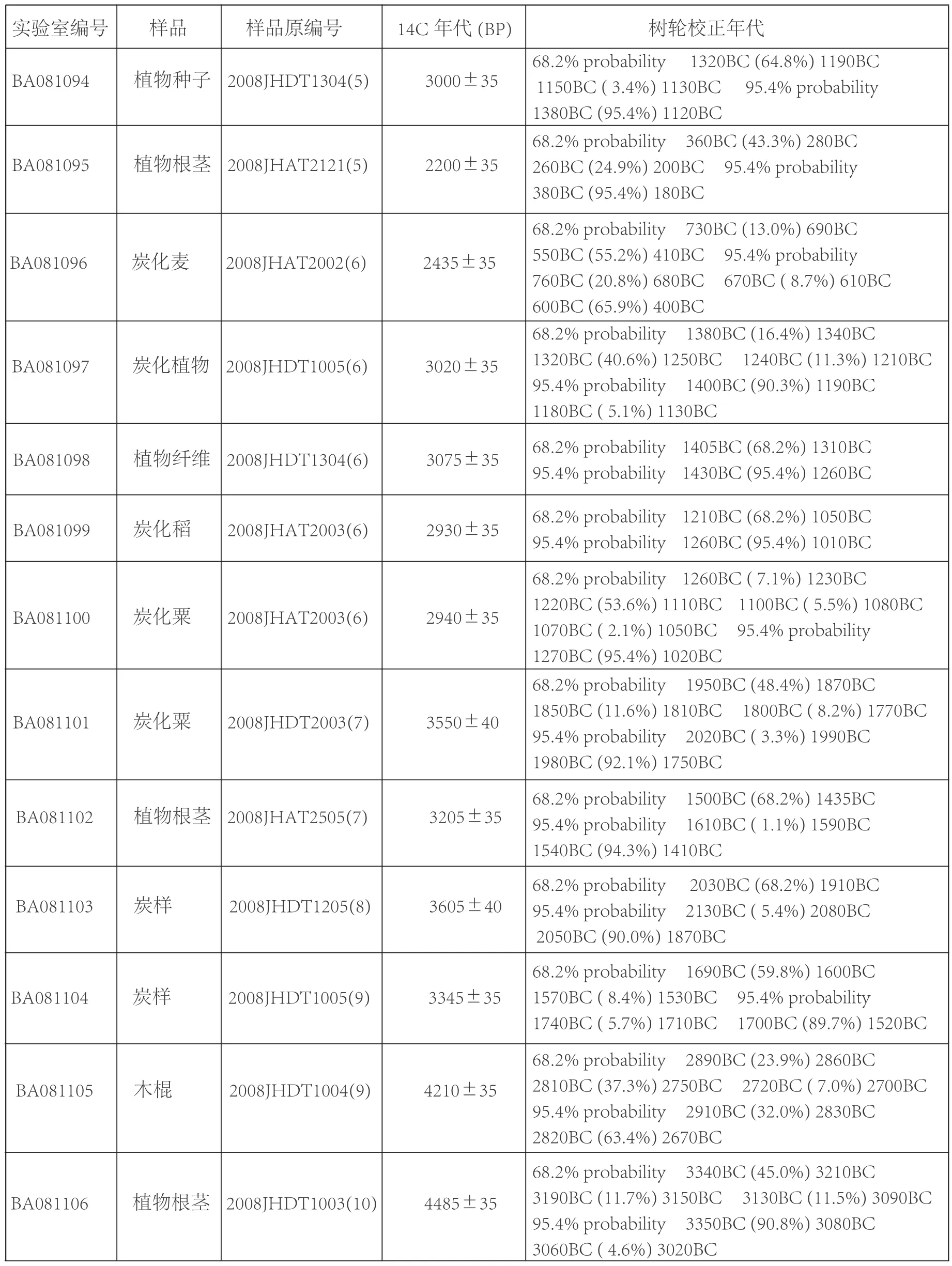

六、关于海门口遗址的碳十四数据

北京大学第四纪年代测定实验室对海门口遗址第3次发掘进行了碳十四年代的测定。对所获数据进行树轮校正得到如表3所示的年代数据,可以看出,出土金属器的最下层(即第6层)的数据有5个,最早的数据为公元前1430年,最晚的数据为公元前400年,也就是商代到战国早期之间的巨大跨度;而第5层的数据有2个,最早的数据为公元前1380年,最晚的数据为公元前180年,也就是商代到西汉时期的巨大跨度。到底碳十四测定的上限数据还是下限数据符合实际情况呢?

从碳十四测定的上限数据看,则这些铜器和铁器的时代可早到距今3400年前的商代,与其他层位的碳十四年代数据也较为衔接,这是值得注意的,也留下了可讨论的空间。然而,上节的分析表明海门口出土的金属遗物(人工块炼铁、复杂合金等)不可能早到商代,其上限应是在西周以后。因为若把海门口出土的金属器的年代定于商代,则与云南其他青铜时代出现铁器的年代有超过1000年的巨大缺环,商代的人工铁器,迄今在中国内地也是没有发现的。这种情况并不符合滇西地区社会经济发展相对落后的状况。海门口遗址出土铜器也出现了颇为复杂的成分,有成熟青铜文化的特征,而它与铁器出现的时间是可以对应上的。从器物外形看,铁锥、铁镯与同时出土的铜锥、铜镯外形一致,层位相同,说明铜器和铁器的时代应接近。剑川海门口出土的铜器与周边地区青铜文化出土的铜器也有密切的联系,上节所述铜箭镞、铜铃、铜钺与剑川鳌凤山甚至古哀牢地区出土的战国到西汉时期的同类器物一致所以,即便铜器比铁器稍早也不可能提前太多。在目前考古发掘情况下,除非还有其他事实可以作为支撑的依据(比如3件铁器和其他复杂成分的铜器的层位均有问题等),为慎重起见,剑川海门口出土金属器的年代,以暂不采用碳十四测定的上限数据为宜。

而从碳十四测定的下限数据看,剑川海门口第6层位的下限已经到了战国早期(公元前400年),而第5层的下限则晚至西汉时期(公元前180年)。这与我们在上面对这两个层位的分析判断是基本吻合的。所以,对剑川海门口出土金属器的年代,目前暂以采用碳十四测定的下限数据为宜,考虑到器物的小件居多以及铜器可能比铁器稍早等各种因素,铜器出现年代以暂定为春秋时期为宜,下限不晚于战国早期。而金属器的年代上限暂定为春秋时期,也表明剑川海门口遗址是滇西地区青铜时代较早的遗存之一,在云南古代文明的研究中仍然占有重要的地位。

表四 剑川海门口遗址碳十四年代测定数据表

所以,虽然碳十四测定结果使海门口遗址出土铜﹑铁器地层的年代出现了较大的跨度,但只要把考古发掘情况和历史进程结合起来深入分析,就不难得出符合事实的结论。

七、结论

根据以上对考古材料、金属成分和碳十四测定的下限数据进行综合分析,可初步确定,剑川海门口第3次发掘所获金属器的年代,上限可暂定为春秋时期,下限可能在战国时期。是否有早到商代的铜器和铁器,目前只有孤立的碳十四测定上限数据,尚没有其他的事实作为依据。

总的来看,1957年的发掘,因缺少地层关系,其碳十四的数据的年代只能代表木桩的年代,尚不能代表金属器的年代,金属器年代存疑。1978年的发掘所获铜器,经过成分分析并与碳十四的数据相对比,推测年代上限为春秋晚期。2008年的考古发掘的材料十分丰富,出土的17件铜器多数是锡青铜,并有其他成分颇为复杂的合金,表明这一遗址已处于较为成熟的青铜时代。出土金属器的最下层发现了铁镯和铁环,次下层发现了铁锥,其中铁镯经过金相分析为人工冶炼的块炼铁,说明当时不仅进入了青铜时代,事实上也进入了铁器时代。铁器的出现与当地发展到较成熟的青铜文化是一致的。从器物外形看,剑川海门口出土的铜器与周边地区青铜文化出土的铜器也有密切的联系。

由于遗址与一次性的墓葬不同,很容易受后来因素的干扰,特别对地处河道边的海门口遗址来说,其在雨季时多浸泡于水中,遗址中器物的层位关系更容易受到河水冲刷等影响,年代的确定也变得十分复杂。以上只是针对第3次发掘出土金属器的鉴定结果,不代表对整个海门口遗址年代的鉴定。由于剑川海门口遗址的面积超过5万平方米,而第3次发掘揭露的面积仅占1395平方米,是否还有更早的铜器也有待将来的考古发掘。希望其他专家也从不同专业、学科的角度进行分析鉴定,使剑川海门口遗址的年代问题得到科学的解决。

[1]云南省博物馆筹备处.剑川海门口古文化遗址清理简报[J].考古通讯,1958(6):5-12.

[2]云南省博物馆.云南剑川海门口青铜时代早期遗址[J].考古,1995(9):775-787.

[3]云南省文物考古研究所等.云南剑川海门口遗址第三次发掘[J].考古,2009(8):3-22.

[4]李晓岑,韩汝玢.云南剑川海门口遗址出土铜器的技术分析及其年代[J].考古,2006(7):80-85.

[5]李晓岑,韩汝玢.云南剑川海门口遗址出土铜器的技术分析及其年代[J].考古,2006(7):80-85.

[6]李晓岑,贠雅丽.滇西和滇南地区几件青铜时代铜器的科学分析[J].大理学院学报,2008(12):65-67.

[7]孙淑云,潜伟,王辉.火烧沟四坝文化铜器成分分析及制作技术研究[C]∥中国冶金史论文集(第4辑).北京:科学出版社,2006:117-135.

[8]潜伟,孙淑云等.新疆克里雅河域出土金属遗物的冶金学研究[C]∥中国冶金史论文集(第4辑).北京:科学出版社,2006:231-242.

(责任编辑 张鹏程)

The Haimenkou site in Jianchuan, Bronze objects, Iron objects, Spring and Autumn and Warring States periods

This research conducted a principal components analysis of 17 bronze articles and 3 iron articles evacuated from the Haimenkou site, Jianchuan, Yunnan Province during the third evacuation, which is for the scientific inquiry of the crafting techniques and dates from which those artifacts made. Results show that the alloys of the bronze items from the Haimenkou site contain copper, tin, lead, antimony, arsenic and other elements. The result also suggests that craftsmen would have had knowledge about the ratio of the alloy components and multifarious treating techniques. These lines of evidence support the hypothesis that the archaeological culture at the Haimenkou site is as of the heyday of the Bronze Age. Besides, 2 iron articles were found from the stratum 6, and 1 iron article was found from the stratum 5. One iron article from the stratum 6, according to metallographic observation, was made out of bloomery furnace which belongs to the iron age. Given the fact that bronzeware from haimenkou, Jianchuan had a close relationship with bronzeware from adjacent Bronze Age cultures and with evidence of C14 dating method, this article preliminarily concludes that the chronology of these bronze and iron articles from the third evacuation should be placed in the period from Spring and Autumn to Warring States.

*本课题的实验经费获国家自然科学基金(项目批准号:51174033)以及南京信息工程大学人才启动基金的资助。