基于叶绿体全基因组的贝母属特异性DNA条形码的筛选*

李 滢,姚 辉,宋经元,任风鸣,李西文,孙 超**

(1.中国医学科学院 北京协和医学院 药用植物研究所 北京 100193;2.中国中医科学院中药研究所 北京 100700)

基于叶绿体全基因组的贝母属特异性DNA条形码的筛选*

李 滢1,姚 辉1,宋经元1,任风鸣1,李西文2,孙 超1**

(1.中国医学科学院 北京协和医学院 药用植物研究所 北京 100193;2.中国中医科学院中药研究所 北京 100700)

本研究通过对贝母属4个物种叶绿体基因组进行全局分析,分别查找基因区域和基因间区的高变异区域,筛选用于高效鉴别贝母属植物的新DNA条形码序列。相关研究发现贝母属植物的基因区域序列相似度极高,不适用于DNA条形码鉴定研究;共有7个基因间区可以作为潜在的贝母属植物鉴定的特异性DNA条形码。本研究所构建的DNA条形码筛选方法,为筛选用于难鉴定科属的新的DNA条形码提供了通用的方法体系。

贝母属 叶绿体基因组 DNA条形码 分子鉴定

贝母属Fritillaria是百合科Liliaceae中的一个大属,据电子植物志***记载,贝母属共有约130个物种,主要分布在亚洲和地中海等北半球温带地区。中国有贝母属植物24种及其4个变种,其中15个种为中国的特有物种。贝母属药材以干燥鳞茎入药,具有“清热润肺、化痰止咳”的功效,药用历史悠久[1]。2010版《中国药典》收录的贝母属药材包括川贝母、平贝母、浙贝母、伊贝母、湖北贝母[1]。贝母是典型的多基源药材,以川贝母FRITILLARIAE CIRRHOSAE BULBUS为例,药典共收录的6个物种分别为川贝母F. cirrhosa,暗紫贝母F. unibracteata,甘肃贝母F. przewalskii,梭砂贝母F. delavayi,太白贝母F. taipaiensis,和瓦布贝母F. unibracteata var. wabuensis。据统计,《中国药典》涉及贝母属物种共11个。目前,已有研究表明,贝母属植物可能是处于激烈分化的物种形成阶段,部分物种的分类存在很多争议,同一物种在不同地区因植物形态和花部特征出现差异,而被划分为不同物种[2,3]。由于贝母属植物的这些特性,其形态学鉴定和现有分子鉴定都存在一定的困难。另外,由于贝母属药材市场需求量大,川贝母的价格昂贵等原因,贝母属药材的使用长期存在混伪品滥用的情况,这直接影响了贝母属植物临床用药的安全和疗效。因此,开展贝母属药材的鉴定研究,筛选高效鉴定贝母属植物的DNA条形码序列,对于贝母属药材的临床用药、质量控制以及合理开发利用具有重要意义。

DNA条形码(DNA Barcode)是指生物体内能够代表该物种的、标准的、有足够变异的、易扩增且相对较短的DNA片段[4-6]。目前,公认较为高效的植物DNA条形码序列包括核基因组的ITS和ITS2序列与叶绿体基因组的psbA-trnH,rbcL,matK,psbK-psbI,atpF-atpH等[7,8]。已有研究表明,在药用植物丰富的多个大科中,DNA 条形码具有良好鉴定效果的有菊科[9]、蔷薇科[10]、豆科[11]等。但对贝母属植物DNA条形码的研究显示,ITS2序列不能将贝母属植物准确鉴定到“种”[3]。因此,筛选高效的贝母属特异性DNA条形码对贝母属药材的鉴定具有重要的应用价值。

国际条形码协会认可核基因组序列ITS和ITS2在植物DNA条形码鉴定中的潜力,但同时指出要警惕操作过程中的真菌污染问题[12]。采用叶绿体基因组片段作为植物DNA条形码可以很好的避免此问题。因此,筛选叶绿体基因片段作为新的DNA条形码仍然是植物分子鉴定的研究热点之一。随着新一代测序技术不断发展,获得叶绿体全基因组序列的技术不断改进[13]。本文从叶绿体全基因组角度,筛选贝母属潜在的特异性DNA条码序列,该研究结果可较大提高筛选效率。

1 材料与方法

1.1 叶绿体基因组前期研究数据

本课题组前期工作获得4条贝母属植物叶绿体全基因组数据,分别为川贝母F. cirrhosa(KF769143)[13]、湖北贝母F. hupehensis(KF712486)[13]、太白贝母 F. taipaiensis(KF769144)[13]和瓦 布贝 母 F. unibracteata var. wabuensis(KF769142)[14]。后续的分析采用GenBank格式序列及注释文件。

1.2 数据分析

编写本地程序,提取4条贝母属植物叶绿体基因组的基因和基因间区序列,比较4个物种叶绿体基因在叶绿体基因组上的排列顺序是否一致,应用clustalw2对每个相同的基因区域和基因间区分别做多序列比对(Multiple Sequence Alignment),分别计算每个基因区域和基因间区的序列相似度,筛选序列相似度较低的区域,即高变异区域作为潜在的新DNA条形码,人工检查新DNA条形码比对结果,最终确定适合贝母属鉴定的特异性DNA条形码。

2 结果与分析

2.1 叶绿体基因组基因区域和基因间区序列的获取

4条贝母属叶绿体基因组上基因顺序是一致的,每个叶绿体基因组编码136个基因,包括编码基因90个、tRNA基因38个和rRNA基因8个,基因区总长约110 kb(包含内含子序列)。

根据基因在叶绿体基因组上的排列顺序,获取基因间区序列。序列提取过程中可发现两种特例:①一些包含多个外显子的基因,其内含子区域包含其他基因,如trnK基因的两个外显子被matK基因间隔成两段;rps12基因的两个区段分别位于叶绿体基因组的大拷贝区域和反向重复区,中间包含了多个其他的基因。此种情况需提取外显子区域间的序列做后续比对分析;②两个相邻的基因中间没有间隔或者有部分重叠,这种情况下就会缺少该位点的基因间区。例如ycf1和ndhF两个基因之间为0 bp。最后,每个叶绿体基因组各获得130个基因间区域序列片段,总长约为42 kb。

2.2 叶绿体基因组基因区域比对结果

应用clustalw2软件对4个物种同一基因序列进行多序列比对分析,共得到136个比对结果。其中,56个基因对应的比对结果相似性为100%,21个基因对应的比对结果只有一个位点的差异,无法用于筛选DNA条形码。将剩余比对结果按照序列相似性由小到大排列,表1展示的是贝母属植物变异度最高的20个叶绿体基因,由表中数据可以看出,除了ycf15基因外,贝母属物种的叶绿体基因区序列高度相似。ycf15基因差异较大的原因是瓦布贝母的ycf15(231 bp)基因有一个140 bp片段的丢失,剩余91 bp片段在4个物种中的相似度为100%。综上所述,在叶绿体基因区域很难筛选到鉴定贝母属物种的特异性DNA条形码。

2.3 叶绿体基因组基因间区比对结果

应用clustalw2分别对130个基因间区序列做多序列比对分析,去除相似性为100%、只有1个位点差异的比对结果,剩余79个比对结果可用于筛选DNA条形码。将备选基因间区序列按照序列的相似性排列,发现基因间区的序列相似性比基因区域序列相似性低,但可能由于贝母属各物种间亲缘关系很近,或者由于贝母属植物叶绿体进化缓慢,整体比对结果的相似性仍较高(表2)。

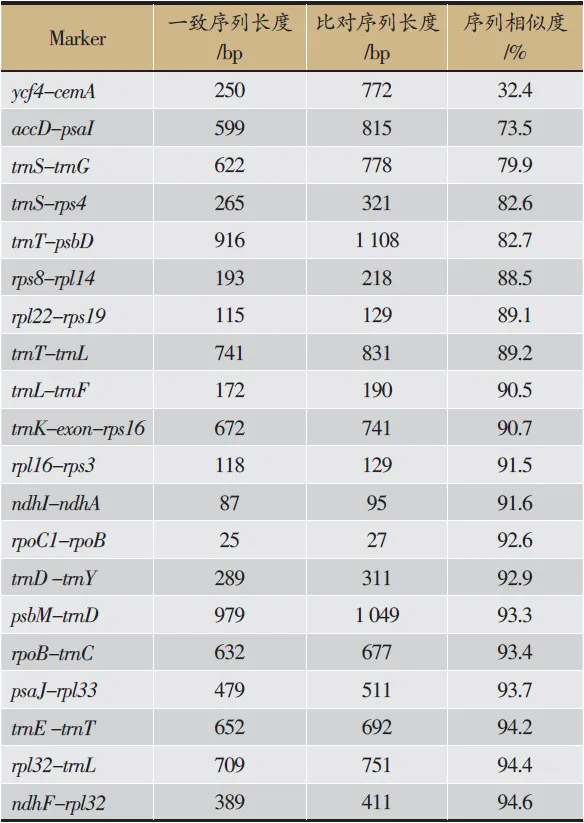

表2 贝母属植物变异度最高的20个叶绿体基因间区

表3 贝母属特异性DNA条形码候选片段

2.4 根据比对结果筛选贝母属特异性DNA条形码

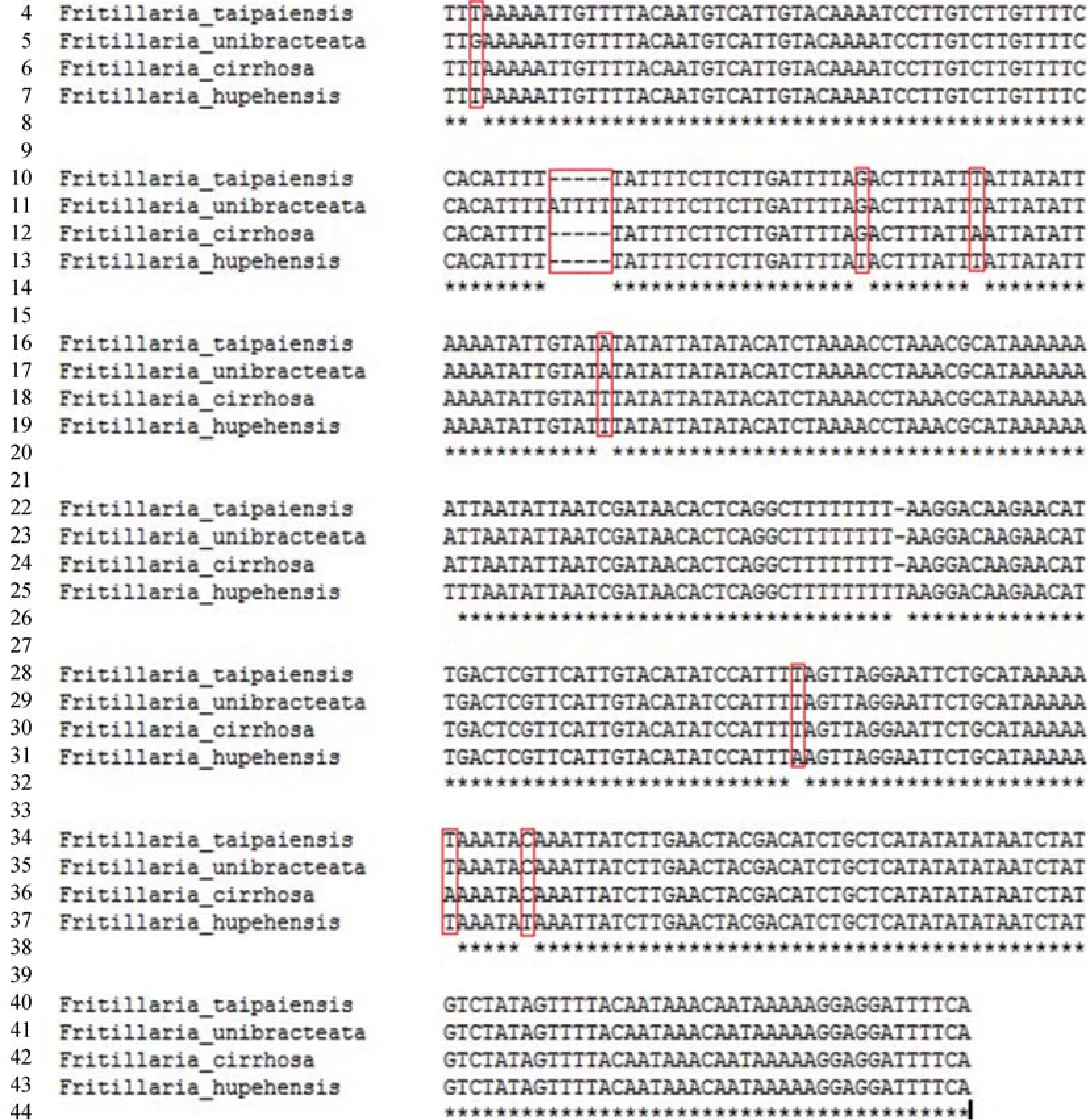

对于一个高效的DNA条形码序列,除了需要满足变异度足以区分不同物种的需求之外,还需要满足PCR扩增和PCR产物测序的实验要求。因此,序列长度也是需要考虑的筛选因素之一。本研究筛选出7个比对长度在300-700 bp之间,序列相似性< 97%的基因间区作为贝母属特异性DNA条形码的候选片段(表3)。对这7个区域的多序列比对结果逐一人工查看,检测是否存在其中2条序列相似性为100%的情况。如图1所示,trnP-psaJ基因间区比对结果显示每个物种的该段序列都存在其特异性变异位点,仅从生物信息分析的角度,该序列片段能很好的区分已有4种贝母属植物。因基因区序列保守性非常高,可在基因间区两段的保守序列上设计扩增引物。

3 讨论

贝母属植物是清热润肺的传统名贵药材,具有十分重要的临床应用价值和商业价值。虽然,电子植物志efloras.org目前收录贝母属植物“种”数和“变种”仅为28种。但是,最近的研究发现了贝母属众多新种和新变种,中国的国产贝母属植物种数已达80个,“变种”数已达52个[2]。由于多种贝母属植物药材含多个基源且贝母属物种基数庞大,使得贝母类药材在使用、质量控制乃至生产流通等诸多领域面临困难。贝母属植物形态学鉴定和DNA条形码鉴定研究表明,目前的鉴定方法还不能将贝母属植物准确鉴定到“种”[3]。

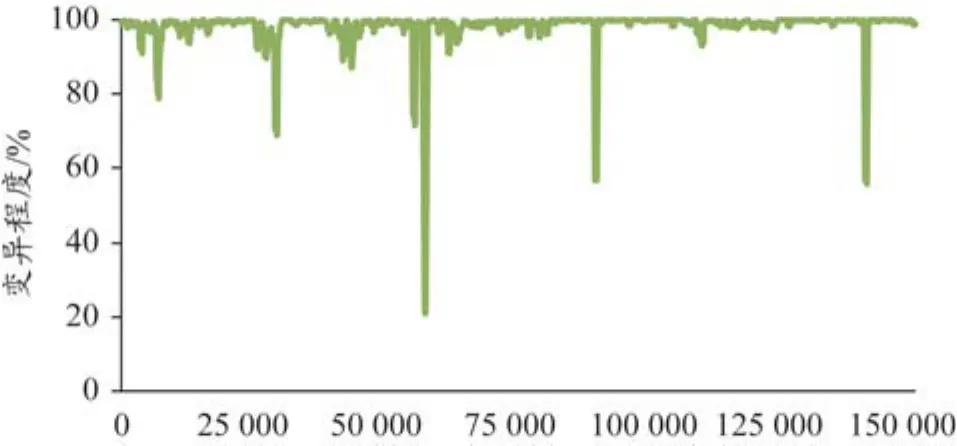

本研究从叶绿体基因组的全局角度分析,筛选叶绿体上的高变异区段作为DNA条形码筛选的候选区段。在图2展示了根据4个贝母属植物叶绿体基因组多序列比对结果获得的高变异区域。可以发现,叶绿体基因组上存在多个高变异区域。对于筛选DNA条形码,不仅需要考虑序列的变异程度,还需要综合多方面因素,如序列长度、PCR扩增成功率、测序成功率、序列中是否含有poly结构等。为了验证本研究所筛选的DNA条形码在贝母属物种中的鉴定效率,还需收集更多的贝母属物种,再通过常规DNA条形码研究方法,确定最终的贝母属特异性DNA条形码。常规DNA条形码研究方法包括引物设计、DNA提取、PCR扩增、测序、计算种内种间变异、构建系统聚类树等一系列的步骤。本研究所建立的方法体系,不仅适用于贝母属植物的DNA条形码筛选研究,对于其他难鉴定科属也同样适用。

图1 使用clustalw 2对trnP-psaJ基因间区进行多序列比对

图2 4个贝母属叶绿体基因组高变异区域分布

1 国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部). 北京:中国医药科技出版社, 2010: 72-73.

2 肖培根,姜艳,李萍,等.中药贝母的基原植物和药用亲缘学的研究.植物分类学报, 2007, 45(4): 473-487.

3 罗焜,马培,姚辉,等.基于ITS2序列鉴定川贝母及其混伪品基原植物.世界科学技术-中医药现代化, 2012, 14(1): 1153-1158.

4 陈士林,姚辉,宋经元,等.基于DNA barcoding(条形码)技术的中药材鉴定.世界科学技术-中医药现代化, 2007, 9(3): 7-12.

5 Li D Z, Liu J Q, Chen Z D, et al. Plant DNA barcoding in China. J Syst Evol, 2011, 49(3): 165-168.

6 Li M, Cao H, But P P, et al. Identification of herbal medicinal materials using DNA barcodes. J Syst Evol, 2011, 49(3): 271-283.

7 CBOL Plant Working Group. A DNA barcode for land plants. Proc Natl Acad Sci USA, 2009, 106(31): 12794-12797.

8 陈士林,庞晓慧,姚辉,等.中药DNA条形码鉴定体系及研究方向.世界科学技术-中医药现代化, 2011, 13(5): 747-754.

9 Gao T, Yao H, Song J Y, et al. Evaluating the feasibility of using candidate DNA barcodes in discriminating species of the large Asteraceae family. BMC Evol Biol, 2010, 10: 324.

10 Pang X H, Song J Y, Zhu Y J, et al. Applying plant DNA barcodes for Rosaceae species identification. Cladistics, 2011, 27: 165-170.

11 Gao T, Yao H, Song J Y, et al. Identification of medicinal plants in the family Fabaceae using a potential DNA Barcode ITS2. J Ethnopharmacol, 2010, 130(1): 116-121.

12 刘宇婧,刘越,黄耀江,等.植物DNA条形码技术的发展及应用.植物资源与环境学报, 2011, 20(1): 74-82,93.

13 Li Q, Li Y, Song J, et al. High-accuracy de novo assembly and SNP detection of chloroplast genomes using a SMRT circular consensus sequencing strategy. New Phytol, 2014, 204(4): 1041-1049.

14 Li Y, Li Q, Li X, et al. Complete chloroplast genome sequence of Fritillaria unibracteata var. wabuensis based on SMRT Sequencing Technology. Mitochondrial DNA, 2015, 15: 1-2.

参考文献

Screening Fritillaria Genus-specific DNA Barcodes Based on Complete Chloroplast Genome Sequences

Li Ying1, Yao Hui1, Song Jingyuan1, Ren Fengming1, Li Xiwen2, Sun Chao1

(1. Institute of Medicinal Plant Development, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Beijing 100193, China; 2. Institute of Chinese Materia Medica, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China)

This study was aimed to find the Fritillaria genus-specific DNA barcodes through the comparison of the complete chloroplast genomes of 4 Fritillaria species. According to the results of multiple sequencing alignment (MSA), the high variation regions were located, which could be used as the potential DNA barcodes. The study showed that there were high similarities on the identities of gene regions, which were not applicable to the DNA barcoding identification. There were 7 intergenic regions, which can be used as the potential Fritillaria genus-s pecific DNA barcodes. The method established in this study for screening new DNA barcodes was a universal method. It can be used in the screening of other new DNA barcoding for the genera and families containing species which were difficult to be identified.

Fritillaria, chloroplast genome, DNA barcoding, molecular identification

10.11842/wst.2016.01.004

R931.5

A

(责任编辑:马雅静 张志华,责任译审:王 晶)

2015-06-16

修回日期:2015-12-01

* 国家自然科学基金委青年科学基金项目(81503199):基于第三代单分子测序技术的科属特异性DNA条形码研究,负责人:李滢;中国医学科学院协和青年基金中央高校基本科研业务费专项资金项目(3332015144):基于单分子测序技术的增强型DNA条形码研究,负责人:李滢。

** 通讯作者:孙超,研究员,博士生导师,主要研究方向:药用植物功能基因组学。

*** http://efloras.org/