村社治理结构对精准扶贫影响的调研报告*

——基于3个湘西民族村的数据

田 晋,田芳芝,石 睿,杨瑞庭,熊哲欣,向 华

(湘西民族职业技术学院,湖南湘西 416007)

村社治理结构对精准扶贫影响的调研报告*

——基于3个湘西民族村的数据

田 晋,田芳芝,石 睿,杨瑞庭,熊哲欣,向 华

(湘西民族职业技术学院,湖南湘西 416007)

民族村的精准扶贫事业在我国还处于初期推进阶段,民族村的村社治理、村级精准扶贫项目的实施还有待完善。文章研究探讨了精准扶贫背景下湘西少数民族农村社区的治理结构问题,实地考证了3个典型民族贫困村的村社治理结构、村民参与村社治理程度、不同村社治理结构下的精准扶贫实践情况,在此基础上,提出了民族村村社改革治理模式转型的路径选择、完善农村社区治理结构的建议。

民族村 村社治理结构 精准扶贫

自从中国共产党的十六届三中全会提出了农村社区服务、农村社区保障、城乡社区自我管理、自我服务的要求以来,民族地区农村通过合村并社运动建立了农村基层政权的新型治理方式,为少数民族地区的村民全面脱贫奔小康的实现提供了组织制度保证[1]。习近平总书记在中央扶贫开发工作会议上指出:“要坚持精准扶贫、精准脱贫,重在提高脱贫攻坚成效。关键是要找准路子,构建好的体制机制,在精准施策上出实招、在精准推进上下实工、在精准落地上见实效[2,3]。”他关于扶贫工作方式方法转变的论述强调了今后的扶贫工作的着眼点在于“精准”程度上,而精准扶贫的成功实践在一定程度上有赖于治理完善的村社基层政权。为研究湘西少数民族村社治理结构与精准扶贫的关系,课题组通过田野调查,多方搜集相关资料数据,形成了此调研报告。

1 样本村村社治理结构与村情介绍

该研究选取了3个最能代表湘西贫困情况的民族村作为研究对象。3个样本村的贫困成因各异、贫困程度较深、贫困面较广,村里的少数民族村民占绝大多数,村社的建制或是一村一社、或是多村一社,村社的管理组织形态基本上都是一套人马、二块牌子,这3个村的情况代表了大部分民族村社的实情。

(1)LX村:辖5个村民小组,169户,589人,多数村民为土家族,全村水田15.4 hm2,可用耕地15.4 hm2。地层结构为粉红色砂岩、灰白色质页岩。主要经济作物有生姜、椪柑、西香瓜、辣椒等。2014年,粮食总产量428.1 t,企业总产值22.9万元,农业收入174万元,人均纯收入3 250元,无集体经济收入,属于空壳村,现有贫困户85户243人。村内为喀斯特山地地貌,不适合机械化耕作,高效农业发展困难,农民收入主要来源为传统产业,村民自身发展愿望不强,劳动力多数到沿海地区打工,留守儿童和老人占多数。

(2)ZZ村:辖8个村民小组,共有298户1 388人,其中劳动力872,村内居民全部为苗族。全村总面积631.4 hm2,有耕地面积88.1 hm2,其中稻田面积58.1 hm2,旱地面积30 hm2,较为缺水,大部分稻田均属干旱缺水的“雷公田”。近年来,村支两委立足本村资源,以“靠山吃山”的指导思路,共完成400 hm2的山地开发面积,品种主要是椪柑以及一些小水果,椪柑成了村民脱贫致富的支柱产业,组级公路通车率100%。农民家庭人均纯收入2 044元。在村小建有标准化村部1个,用于村支两委办公和村集体活动。全村有贫困农户243户、贫困人口数738人,其中,一般贫困户数57户184人,低保户数89户97人,五保户数2户2人,低保贫困户95户326人。

(3)FQ村:辖5个村民小组,201户,710人,全村土家族占比99.5%,只有1户苗族家庭。全村稻田29 hm2,耕地85.4 hm2,地层结构为粉红色砂岩、灰白色质页岩。主要经济作物有生姜、西瓜、椪柑、辣椒等。2014年,粮食总产量334.5 t,企业总产值25.8万元,农业收入152万元,人均纯收入2 288元。该村黄桃种植面积33.3 hm2,预计年产可达87.5万kg,按现市价产值可达1 925万元;菊花种植面积10 hm2。有劳动力517人,外出务工人员421人,137户进精准扶贫系统,389人领低保,全村有68%的农户纳入最低生活保障体系。

2 贫困村治理困境分析

民族村社治理的制度、机制安排与全国其他同类组织的形式几无二致,但在实际工作中由于各种主客观因素的影响,例如村社各民族的占比、宗族势力的强弱、村级经济实体的财力、地理自然条件等,造成了少数民族贫困村治理的各种异相。在实地调研中,发现湘西州少数民族村的村社治理因不同因素的影响而存在着各自特殊的治理结构和形式,具体可分为以下2点。

表1 各种身份的村民参与村社治理的频率

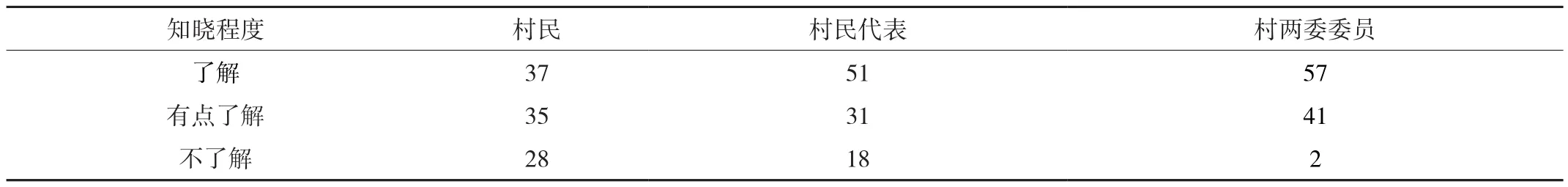

表2 村民对农村社区化建设的认知度

2.1 村社组织资源管理功能弱化

通过深入民族村社实地调查研究,课题组发现,少数民族村社对组织内事务的调节、管理、协调能力正日趋减弱。因大部分民族村社经济发展水平较低,村社内基础设施的建设、服务性公共资源的提供大都依赖于政府,且由于这些资源的有限性,并不是每个村社都能自动获得政府资源的拨付,因而村社一级管理组织所掌控的各项资源极其有限。而且,现在与村民相关的部分涉农资金采用的直接存入农民账户的做法也在一定程度上削弱了村民对村社管理组织的依赖。当下,少数民族地区的基层村社政权组织更多的是承担一些琐碎的政府职能性事务,如计生、综治等工作,在贫困程度较深的老少边穷地区,这种弱化趋势越发明显。在一些交通不变、经济实力较弱的村社,村社中无利可图的日常性工作常常难以开展,如计生工作、社员会议、村情调研等。

2.2 村社成员的生产生活各自为政

在少数民族村社中,绝大部分轻壮劳动力已外出务工,留在村社中的村民多以老弱、妇、幼等为主,村民间的经济、生活联系较少,集体行动很难统一。上述现象的产生,可归结为多种因素造成,但最主要的原因是随着我国社会化大生产的发展程度的提升,在湘西少数民族地区占主导的农业经济投入产出比低,在“比较利益”驱使下,很多村民选择了外出务工,由此,部分村民一年一回或是多年一回省亲,村民间的联系日渐减少。此外,民族地区的村社由于村级组织经济实力薄弱、掌控资源有限,使得村社成员对其的依赖性减弱,村社组织很难开展集中统一的各项集体活动。这些因素共同促使民族村社的村民间生产生活联系逐渐疏远,族群间的关系日趋松散。

3 精准扶贫背景下村民参与村社治理的问卷调查

对以上3个少数民族样本村的治理困境分析,主要是从村社管理组织角度出发来剖析阐释的,村社成员对村庄治理的态度与看法还有待进一步的实践调研。为此,课题组深入3个民族村,走家串户开展问卷调查,尽管被调查样本数离预期有差距、问卷回收率与有效率不高,但从被采信的问卷数据中发现:村民参与村社治理的愿望与积极性较高、村民参与村级事务管理的途径在多样化、村民对社区建设管理的认知度在提升。

3.1 村民参与村级事务管理情况

据表1可知,民族村社的村民对村社事务态度淡漠,参与度不够,有近一半的村民从不参与村社事务的管理,时而参与者34%,经常参与者只占21%。相比之下,村党支委、村民委员会成员作为法理上村社事务的主要管理员和参与者,他们对村社事务的参与、认知程度较高,经常参与者占比达86%,从不参与的村两委成员只占1%不到(经实际考察,此类情况多是该成员病残或外出务工所致)。

3.2 村民参与村社事务管理的渠道

村社成员参与村级事务管理的意愿不够、程度不深的现象,经与村民谈话发现,主要原因在于村民不知通过何种渠道、途径来有效参与村社事务管理。在从不参与村社治理的人群中,小部分村民因不关心村社事务而不参与,大部分村民不知自己可参与、拥有权力参与、通过何种渠道参与村社事务管理,这与村社管理过程中公开透明程度不够有一定关系。在有时参与的人群中,这部分村民大多是因为某些村社事务与自己利益相关而主动参与其中,而经常参与村社事务的村民要不是因为个人民主意识较强、觉悟较高,要不就是与家庭、个人经济权益戚戚相关的事务而积极介入村社事务,且这两部分人群都普遍反映,在参与村社事务管理过程中遇到了村社干部的刁难、阻扰,不能有效参与村级事务管理工作。

3.3 村民对农村社区建设和管理的认知程度

湘西土家族苗族自治州在上级部门与相关慈善团体的支持、帮助下,将获得的人财物资源尽数投入到民族村社的各项建设当中,使民族村的公共产品的数量、公共服务的水平、村社自治管理能力都有了较大程度的提高。在被调研的3个样本村,据表2知,有37%的社员知道正在进行的农村社区化建设工作,35%的民众有所了解此项工作,不知道、不关心的村民只有不到30%,可见,大部分村民对政府主导推动的联村并社工作比较关心,认同程度也较高。村民、村民代表与村两委委员这3类人群对农村社区化建设的认知程度也不尽相同,村两委成员对此工作的认知明显高于村民代表与一般村民,此类被访者对社区化工作表示了解与有点了解的占比达到了98%,村民代表对此事的关注也高达82%,高于普通民众。此外,不同学历、年龄结构的村民对民族村的社区化工作的认识也有所区别,初中及以上学历者表示对此项工作知晓者较多,小学及文盲村民对此工作关心、了解程度较低,30~50岁年龄段的村民对此事的关注程度高于其他年龄民众。

据问卷调查的结果,可以发现,在湘西州正在推进的农村社区化工作中,政府的主导作用明显,村社基层政权组织的作用正在逐步弱化,民众的民主意识、权利意识、参与意识正在强化,村社成员对组织所能提供的公共产品与服务的需求的数量、质量都有了进一步的要求。总之,村民自主意识的提升、联村建社工作所带来的村民社会关系的变化、村社治理的现实困境催生出的一系列新问题,是挑战也是机遇,这要求对少数民族地区的农村社会的治理创新亟待展开。

4 不同村社治理结构模式下的村级精准扶贫实践

4.1 LX村的精准扶贫实践

精准扶贫工作队针对该村发展生产缺少资金的现实,通过各种渠道多方筹集资金为村民解决燃眉之急,为精准使用该资金,由村民民主投票,选定帮扶资金的负责人。因村民对帮扶组织的功用、与个人责权利关系的不了解,大家习惯性选举了村两委成员作为帮扶资金的管理者。该帮扶资金在运作初期,村民反映良好,但之后出现了部分异化。该村的社区组织与村两委组织完全重合,社区组织在资金使用和管理上与社区村两委的关联度甚为紧密。由此,该社区帮扶组织对帮扶资金的使用也出现了有违设计初衷的情况,有村民养羊想从帮扶组织借资,但困难重重。此时,帮扶资金的管理者会附加种种条件拖延资金到位,并设法让村民自己出资购羊、养羊,他们会向有此想法的村民给出各种承诺,如利息分红等,但到具体兑现时,又以各种理由搪塞。因上述情况的出现,尽管帮扶资金的管理者经常在公开场合宣传帮扶资金的益处,但已成为村社管理者政策性资源的帮扶资金吸引不了村民的关注。该村的精准扶贫工作,因村社的治理异化也遇到了很大的困难,农村社区的治理在此地演变成为村社精英表演的名利场,村民对精准扶贫事务的参与度明显下降,各种扶贫项目会议活动已很难召集到足够的人数。

4.2 ZZ村的精准扶贫实践

精准扶贫项目在该村的项目进行模式和组织架构与其他村类似,大体上也是精准扶贫工作队与村社基层政权组织。该村对帮扶资金的使用也成立了专门的管理组织、选举了专门的管理人员,村民们所选出的社区帮扶资金组织的管理者和财务人员与村社两委成员基本上互不兼职、互相独立,只有村主任象征性的挂名监事一职。该村帮扶资金管理主任虽是通过民主选举担任,但他在村民中的认知度较低,他的选任很大程度上得益于扶贫工作组的推荐,因此,他的工作开展也很不易。该社区组织成立初期,运行良好,效果显著,逐渐得到部分村民的认同。调查发现,村社里的家族宗派势力常常干扰精准扶贫项目的推进工作,使得贫困户的精准识别、精准帮扶较为困难,具体到帮扶资金的精准使用上往往需要反复甄选确认。

4.3 FQ村的精准扶贫实践

精准扶贫工作组与村两委在认真考量了该村的自然经济条件、充分听取村民的意见后,认为该村较为适合波尔山羊养殖。在新成立的社区组织成员安排上,通过征求大部分农户意见,实行村两委成员兼任社区组织各职,村支部书记担任社区主任、村主任兼职社区副主任。因该村之前很少有农户从事山羊养殖,且村级经济孱弱,为谨慎起见,初期动员发展了少量农户试验性的参与山羊养殖项目,每户农户免费分给一定数量的山羊,3年1个养殖周期,期满,原参与农户需提供相应数量的山羊给下一拨农户养殖。该扶贫项目的实施没有采用帮扶资金的形式,而是采用逐步试点、传帮带的方式一批批帮助村社成员脱贫致富,使村民的自主能动性得以发挥,避免了扶贫资金的滥用,但同时,因为没有帮扶资金的介入,对农户养殖技术的教育培训有所滞后。该村通过以上过程,农户们养殖山羊的技能有了提高,村民间的联系更趋紧密,村社成员关系日趋和谐。为了进一步改善山羊养殖环境,扶贫工作组聘请畜牧专家指导,将农户之前的简陋羊圈改造成了干净卫生的双层结构,鼓励农户充分利用当地优势草地资源开展放养与圈养相结合的山羊饲养方式,并举办3月1期的山羊养殖培训班,此举措有效提升了该村山羊养殖的成功率,激发了村民们的养殖热情,原本怀疑观望、犹豫不决者纷纷表示愿意加入山羊饲养行列。

5 村社治理结构的完善建议

民族村的村社治理转型涉及面广、情况复杂,对正在推进的精准扶贫事业影响深远。民族村的治理结构完善需要谨慎处理好以下多种问题。

5.1 基层政权组织与村民关系的和谐处理

少数民族村庄(社区)治理机构作为基层政权组织的具体实现形式,对其的治理改革与村民的利益紧密相关,治理改革的初衷是为了农民,最终结果也是有益于村民的[4]。因此,在民族村社内部治理突变力量的要求与外部改革推动力的双重作用下,在改革基层村社治理结构、方式时务必将村民的利益放在重要的地位予以考虑,循序渐进地改进村社治理结构安排的方式、方法,同时,将村民的近期利益与长远利益综合考量,以确保村民与基层政权组织关系的和谐、民族地区村社的最终善治、精准脱贫事业的成功。

5.2 多方位、多角度整合各种有益资源

少数民族地区由于自然、历史原因往往经济资源禀赋贫乏,人们的生产生活方式落后,村社所拥有的资源较少,难以吸引村民参与到农村社区的治理活动中,但有效的治理要求需尽可能地整合各种有益资源,强调多方、多元参与村社治理的重要[5]。因此,通过宣传引导、制定新政吸引、鼓励村社成员参与农村社区的治理颇有必要,同时整合各种有益资源要素增强村社实力以更好地为民族地区的农村社区的善治提供人力、物力、财力保证。

5.3 建立健全确保民族地区农村社区正常运行的各项规章制度

少数民族农村社区的治理结构安排基于村级自治组织权力结构基础之上,但又与传统的村组治理有着较多的不同。现在正在推进的联村建社工作因体制、机制不完善而遇到了不少新的挑战,诸如村社治理与村组治理机构重叠导致的责权利不清、村社管理者官本位思想严重与监督制衡机制缺失等,无一不在损害着村社基层政权组织的威信、降低组织的效能[6]。因此,对农村社区的治理结构安排需建章立制,通过建立规章、制度、法律、法规来有效规范村社管理机构的运作,约束基层村社管理者的行为,让权力在制度的笼子里运行,以保证村社朝着有利于民众的方向发展前行。

6 结论

综上所述,该研究探讨了精准扶贫背景下湘西少数民族农村社区的治理结构问题,实地考证了3个典型民族贫困村的村社治理结构、村民参与村社治理程度、不同村社治理结构下的精准扶贫实践情况,在此基础上,提出了民族村村社改革治理模式转型的路径选择、完善农村社区治理结构的建议。

[1] 李萍,刘金石.十六届三中全会后我国所有制问题最新研究综述.河南大学学报(社会科学版),2005,(5):78~82

[2] 汪洋.紧紧围绕精准扶贫精准脱贫 深入推进脱贫攻坚.行政管理改革,2016,(4):4~13,2

[3] 刘牧.当代中国农村扶贫开发战略研究.吉林大学,2016:34~36

[4] 侯晓光.村民自治研究.中国政法大学,2014:59~62

[5] 李晓静.村民委员会与基层政权权力关系法制化研究.内蒙古大学,2013:23~25

[6] 姬海苗.我国村民自治组织与乡镇政权的关系问题研究.山东大学,2006:67~69

湖南省哲学社会科学基金项目(15YBX060);湖南省高等学校研究项目(15C1370);湘西州社会科学界联合会阶段性研究成果(SKF201613)