戴森的数字宇宙

马慧元

科学史家乔治·戴森(George Dyson)早年的传奇,我在《星船、皮艇与大树》(见本刊2015年9月号)一文中略有讲述。身为大物理学家弗里曼·戴森(Freeman Dyson)之子的乔治从高中辍学,跑到树林里,在大树上住了几年,又学着造船出海。若干年后,他却突然成了一个计算机史家。最近的两本书,《达尔文的机器》和《图灵大教堂》,讲的都是二十世纪初的科学界,重点是早期计算机的发展史。他自己不做技术,这一点,跟许多“圈外”人士一样,有利有弊。他有时会因为对技术细节缺乏实践而把握失度,但他对各种电子技术、物理、数学原理的了解,有着惊人的深度、广度和洞察力,不是光追捧冯·诺依曼、图灵这种主流名人,而是有着自己的品味和嗅觉。有人问他怎么想起来写计算机历史,他说当年自己住在树上,常常被周围生命的“野相”吸引。那时,他给轮船打工看机器,常常特意挑选下半夜,这样可以看清楚晨光、鸟鸣以及荒野里的许多秘密,那是无序、无法讲述的自在生命。早期计算机历史也是如此,它在草创之际充满芜杂的可能性。其实它又很难提炼出独立的历史,跟生物、气象、物理等科学编织在一起。

一

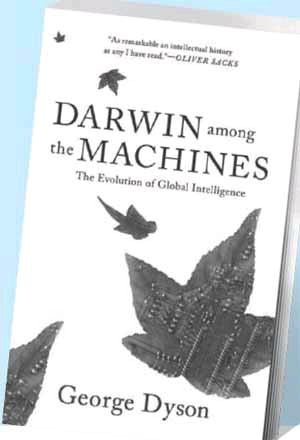

《机器中的达尔文》一书,更像一本思想史。作者在本书序言中说:“我的生活和这本书的主题,就是追寻生命和机器之间的一种妥协。这个世界的牌桌上有三个玩家:自然、人和机器。我坚决站在自然这边,但我怀疑,自然又是站在机器这边的。”

书中一个重要人物,是生于意大利的数学家巴里切利(Nils Aall Barricelli,1912-1993)。此人是二十世纪五十年代最著名的人工智能实践者,其正经职业原是生物研究,后来才扩张到数学。他是个聪明、独特、不妥协的人,如果说偏巧留大名于后世,种种桀骜不驯的轶事一定会被大书特书。比如他的博士论文有五百页,是关于气象变化的,答辩委员会要他砍到十分之一篇幅才能接受论文,他索性毫不在乎地放弃了学位。

三十九岁时好容易拿到美国签证,进入IAS(Institute of Advanced Study,高等研究院)。这个由慈善家班伯格兄妹投资建立的科研机构,当初的理念就包括“无用的知识”,也就是理论研究,爱因斯坦、哥德尔等等顶级科学家都曾在此工作。他在IAS的位置是无报酬的“访问成员”,后来自己独立做研究,也自掏腰包雇人。在怪人辈出的IAS,巴里切利仍然落落寡合,没什么志同道合的朋友。他的狂放留下了不少故事,尤其喜欢拷问一些公认的结论。比如冷战期间,外星人的存在与否对美苏都是敏感话题,但巴里切利提出,真正的问题不是他们存在与否,而是我们能否辨识他们。“以人类目前的知识,远远不够想象出外星生命的形态。”他还一直怀疑哥德尔的不完备定理。他招学生有一项考试,就是要求他们指出某段证明的错误,有人说他打算以后造一台机器,专门证明或者证伪一些公认的定理。有人说,每个世纪的科学家都需要两个巴里切利这样的人,在古怪和独创之间摇摆。

在一九五三年左右,他就想到了数码的“生命化”,相信程序不久就可以自我繁殖,甚至形成达尔文式进化。正好在这段时间,科学家发现了DNA的双螺旋结构,巴里切利索性把DNA称为“分子形状的数字”。

话说十九世纪达尔文的进化论,一百多年来仍显得惊天动地,引诱很多人想办法试验它。巴里切利自己本来是生物学家,专项是病毒学,但深感用真正的生物(细菌、果蝇之类)去试验太受局限,不如用“数字生命”来模拟一个细胞共生系统。于是他用机器码写了个程序,关于五百十二个细胞。每个细胞占八位比特,能自我复制,有生存和迁移规则,比如细胞只有在其他细胞“在场”的情况下才可复制,这样“共生”永远是环境条件。这些细胞受环境牵制,有竞争有合作,冲突来临的时候有“法律”可依,“生存艰难,不断有各种挑战,但生存是可能的”,“环境常有变化,但整个宇宙不会同时突变”。

戴森在写到这段历史时评论道:“在一个小小的范围内,巴里切利当了一回上帝。”细胞的生死有随机性,其中适应环境的能够生存、繁殖。随机和“适者生存”。但它们并不仅仅是随机盲试,它们逐渐在自然选择中演化出学习和解决问题的能力。生命有限,求生压力在即,它们会搜索资源,会扩大版图。巴里切利或许有意打破生物和非生物的界限,但他自己也很奇怪,无论怎么改变规则,让基因突变,这些细胞还是很容易全部死掉,最终无法模拟地球上的真正生命。“一定有什么关键的缺失。”他说。假如有一天,这种转译能够建立(注:基因型和表型的转译),核苷酸才能转化为蛋白质。而这个过程,需要一种能容错的语言—之后,生物进化就可以加速了。

白天的IAS,一台计算机不断做运算预测天气,晚上巴里切利就溜进来,整夜运算他的“生物模型”。就这样,巴里切利观察了几千代自己的小生命,目击它们真的产生了跟人类一样的问题:有时因为缺少竞争和挑战失去了适应能力,有时因为瘟疫或灾难大片死亡。总的来说,它们仍然像水族馆里的热带鱼般与世隔绝,但也实践了相当深刻的进化主题。一九六三年后,离开了IAS的巴里切利改变了研究方向,他手下的小生物能玩五子棋了,虽然棋力远远不能让他满意。

在描述这个数字世界的时候,巴里切利爱用“空空的宇宙”这个句子,颇令人遐想。二十世纪五十年代的世界,激烈而充满变故和机会。在嫌生物进化太慢的巴里切利眼里,宇宙和世界还很空,有巨大的空间供人去填充。

在如今的世界上,“数字生命”早不是新鲜东西了,比如一九七○年,康威(John Conway)的程序“生命游戏”模型,对生物进化就已经有了更生动的描摹。以后,各种模拟生命形态并引入随机性的游戏更加惟妙惟肖。当年远远超出时代的巴里切利,在操作层面早已显得太粗糙,没有实际用处,他的时代还没到来就过去了。而我读到他的拥有五百十二个细胞的“空空的宇宙”,仍然心动,我们这个看上去过于拥挤和喧闹的世界,是否仍然空空荡荡?我心中的回答是:“是的,仍然如此。”不管地球如何喧闹,宇宙的广阔、星际的距离仍然非个体生命可以度量,生命的孤独依然如初,它属于能够逃逸的心灵,这种空旷也只有某种心境才能领会。

一九八五年,巴里切利在一篇名为“智能机制主导生物进化”的论文中说:“如果人类形成一种用计算机程序进行日常交流的习惯,那么这种交流就近似于细胞之间的谈话。”两年后,他在最后一篇论文中提出“数字进化”将和生物进化共生,形成一个更强大的智能系统,远远超过人类现有的能力。代码的进化和基因编码的进化一旦相容、互动,会生出今人难以估量的结果。

而现在,人类的计算机如此强大,DNA的宇宙与人的时间之间的壁垒已经开始打破,计算机开始直接写DNA编码了。DNA编码之复杂,非人脑可读,但计算机可以读懂它们。当然,这个过程已经不是纯粹的达尔文进化论了,因为数字、程序的变化并非由继承而来。基因的改变也可以“水平进化”,也就是直接从外界植入。这当然是备受文化和伦理争议的做法。可是,把基因编码存储到生命体之外,是完全可能的。“好比如今我们把大量知识存在互联网上一样。”戴森说。这个想法,巴里切利在一九六六年就提出来了。

巴里切利为“数字进化”发明了一种程序语言,B-mathematics。一九九三年,B-mathematics随着他的去世一同消失。不过,如今居然还有一小群粉丝惦记着他,网上有人把他的想法重写成小程序,点击之后就看到大片色块的恣肆穿插。

二

《图灵的大教堂》一书的主人公并非图灵,而是几个制造计算机的先锋人物,尤其是跟图灵个性相反的冯·诺依曼(John-Louis Von Neumann,1903-1957)。后验地看,图灵和冯·诺依曼是二十世纪电子计算机的两个重要创始人,图灵重在理论,冯·诺依曼的贡献则更广泛,覆盖数学和物理等许多分支,还亲自带领团队制成了电子计算机。跟图灵的传奇人格、悲剧结局不同,冯·诺依曼是个情商不低的天才,既是先锋科学家又能组织团队,同时又精于世故,能从富商那里要钱。虽因癌症不假天年,冯·诺依曼一生相当顺遂,并无激烈的戏剧,也许因此他没有成为电影的主角。他的成就很难一一尽述,因为覆盖面实在太广。仅就最为人知的计算机而言,他的眼光比“制造计算机”更远,真正感兴趣的是发展“数字生物”“数字气象”“数字地质”等学科。作者戴森在演讲中说,冯·诺依曼很可惜五十三岁就去世了。假如他现在活着回来,会很惊讶这个世界的个人机模型竟然还是他设计的那个!

在本书中,戴森用大量篇幅描写这个在生活中显得过于“正常”的奇才。冯·诺依曼出生于匈牙利的富裕犹太人之家,一战之前的匈牙利文化繁荣,出了不少大数学家。冯·诺依曼应该算是“小时了了,大亦奇佳”的人,从小就在数学、工程上有过许多神童事迹,难得的是,还很快乐自由,性格也相当平衡。他终生热爱拜占庭历史,对不少文学名著中的细节都有问必答。据说病重之际,数学能力几乎离他远去,对拜占庭历史还能背诵出几段。终其一生,他好奇心极强,对各种有趣而难解的问题,从理论到工程,从数学到生物,从经济学到气象,他都会追索至自己满意为止,思考的清晰度总会远超旁人,写出的论文初稿就能发表。对股票、赌博这种事情,他也不会接受现成的解释—结果就是,他用业余时间跟人合作发表了关于博弈论的重要论文。在二十世纪四十年代的背景下,博弈论的思想最先被军事研究吸收,之后是经济学领域。

二十世纪二十年代末,IAS正在招募科学家,挖到了当时在美国少有人知的冯·诺依曼,他就成了普林斯顿最早的欧洲移民科学家之一,幸运地赶在移民潮之前,来到爱因斯坦、哥德尔所在的地方。此时,纳粹势力在上升,开始驱赶德国大学中的犹太人,冯·诺依曼索性辞掉所有职位,决定永远留在美国。IAS的待遇太优厚,超过欧洲的工资好几倍,以至于有科学家开始悄悄问:“我们这样的收入算合法吗?”来美的欧洲科学家越来越多,尽管IAS一直努力争取资源,并且难得地不限制犹太名额,IAS最终还是人满为患,冯·诺依曼的密友、波兰数学家乌拉姆(Stanislaw Ulam)初来美国都无法加入,只能去了威斯康星大学。

据乌拉姆回忆,冯·诺依曼待人亲切愉快,社交方面应付自如。此外,他跟犹太富裕家庭出身的人最容易有共同语言—乌拉姆正是这样的人,一样是数学天才,对诸事思考不休。还有人说,冯·诺依曼不能区分他人的能力,“因为所有人都比他差太多”。他还是很有人格魅力的,“关于他的轶事有不少,比如每天大家来上班,都会不由自主寻找门口那辆巨大的卡迪拉克。如果那辆车不在,说明他不在,那么整个大楼都没意思了”。他喜欢大车,每年都要买辆新的,而且不断拿超速罚单。有人问他为什么总开这么大这么快的车,他说,“因为他们不卖我坦克”。他看上去无所不喜欢,要说不擅长的事情恐怕就是音乐和体育了,太太企图说服他试试滑雪,初试之后他就嘟囔说还不如离婚。

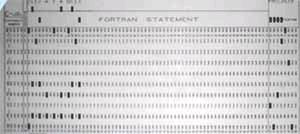

二战期间,原本以纯数学研究为主的冯·诺依曼到达洛斯阿拉莫斯(Los Alomos,位于新墨西哥,美国国家实验室所在地),跟当时痛恨希特勒的欧洲移民一道,参与跟军事相关的应用物理研究。二战结束了,冷战还在继续,冯·诺依曼和不少科学家都相信新武器能够维持和平。而因为实际工程需要大量计算,对计算机的需求迫在眉睫。早期的“计算机”,某些上下文中是指能执行计算指令的人(多为女人),事实证明,虽然人类在准确度上不如机器,但仍然在一战中大显身手。“计算机”也指一些打卡的机器,这并不新鲜,十九世纪的织布机已经实现这种0-1式指令,之后打孔卡一直有广泛应用,它能写指令,也能存储数据。

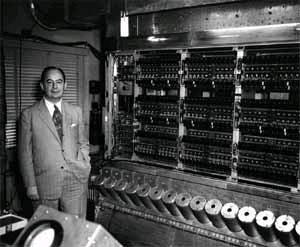

一九四六年,宾州大学的莫里(John Mauchly)、埃克特(J. Presper Eckert)在美国军方支持下,带领团队成功地制造出最早的电子计算机之一,伊尼亚克(ENIAC)—这里之所以称之“之一”,因为电子计算机的发展很复杂,很难说谁“最早”。这台三十吨重的机器每秒能算几千次,在二战时最大的用处是为陆军计算弹道。它的结构却跟今天的个人电脑很像,只是你不能拎起它,倒能当房子住。晶体管一九四七年才发明,当时伊尼亚克用了大量真空管,体积大,能承受的温度有限。

它的速度让人满意,准确度也高,但一切计算都依靠硬件连线,不同的问题需要不同的连接,很难存储信息。冯·诺依曼当时正在氢弹项目中,不过对伊尼亚克很感兴趣,他想出了一个办法,用伊尼亚克的寄存器之一来存储函数位置,就可以用位置迅速查找,间接解决了存储问题,事实上,后来的几十年里,用地址存储指令及顺序就是现代计算机的基本方式,当然,它不是唯一可能的方式,不过历史已经写就,当代多数编程语言都是根据这个思想来设计的。真空管、阴极射线管早已走进历史,而计算机的结构从一九四六年后就没有过普遍的改变,依然是存储、控制、运算、输入输出几大块,它并不完美,比如众所周知的CPU和外设之间的瓶颈。此外,所谓冯·诺依曼结构的思想,莫里和埃克特也有贡献,但只有冯·诺依曼被列为发明者,这一段发明权的纠纷,给这两人留下了不小的伤口,他们也断绝了跟冯·诺依曼继续合作的可能。这个插曲的确给冯·诺依曼留下一些非议,但他绝非嫉贤妒能之辈。在IAS的二十年里,他坚决支持并保护了哥德尔,让这位渐渐过了黄金时代、后来又患病的天才有了安身之所。

后来,冯·诺依曼自己带领团队设计新的电子计算机,同时给IBM当顾问(埃克特后来抱怨冯·诺依曼把他们的想法出卖给了IBM)。战时被迫进入应用领域的数学家们,战后恨不得赶紧回到纯数学,而冯·诺依曼从此迷上了计算机设计。在偏于理论的IAS,没有多少人响应他,他动用不少手腕才找到投资人。除此之外,他自己并不擅长动手,需要一个工程团队实现他的理念。IBM的毕格罗(Julian Bigelow)就是被他嗅到的人才之一,他很快成了冯·诺依曼的“御用”总工程师,成了团队核心。从小喜欢修东西,长大后弄了一堆破车在家里鼓捣的毕格罗,本来属于IAS科学家最不屑的一类人,但冯·诺依曼知道,要想让计算机的设想变成现实,就得从设计电路开始。冯·诺依曼建议尽量利用战时剩下的零件,避免设计新元件。为了利用这些不可靠的旧零件,工程师们不知冒了多少风险,失败了多少次。“每星期,冯·诺依曼要跟每个人谈话,询问进展。他的问题总是那么精确、切中要害,简直像一面镜子,一下子把主要问题照出来。”一位工程师回忆道。这台最终成型的机器,就是著名的MANIAC,也叫“IAS计算机”。当时冯·诺依曼决定不申请专利,于是十五台“克隆”的机器迅速造了出来。之后又有了IBM701等等好几个不断改进的模型。

如今人们把冯·诺依曼跟图灵当作两个最重要的计算机科学创始人。冯·诺依曼熟读过图灵的论文,也很清楚图灵创建了最基本的理论,但图灵的理论本身并不决定计算机的实际结构,计算机的产生也并不依赖图灵机,只是,计算机科学的基本问题和框架确实离不开图灵机。历史,偶然而幸运地,让人类从计算机产生之初,就有了长远的基本框架,避免了许多弯路。

这几年中,测试、写代码要动用大量人力。一个有趣的事实是,不少参与者是科学家、工程师的太太。这个时代,女人很难独立选择什么,婚姻很偶然地让一些人进入历史。其中知名的一位就是冯·诺依曼的太太克拉丽(Klari von Newmann,1911-1963)。她也来自匈牙利的犹太富商之家,曾经是个被宠坏的小公主,喜欢滑冰(当时是国家级选手),不爱上学,后来嫁给一个赌徒。在一个赌场,冯·诺依曼正琢磨用他的博弈论玩轮盘赌,结果输光了。当时克拉丽夫妇也在赌场,就这么认识了,她给他买了杯饮料。后来,仗着爸爸有钱,克拉丽逃脱了那段婚姻,嫁给一个温和的老银行家,颇为幸福。可是认识了冯·诺依曼(当时他的婚姻不太愉快),开始了联系,从此再也止不住。冯·诺依曼跟克拉丽结合的过程相当痛苦,因为法律程序的种种原因,克拉丽必须在离婚之后马上结婚,但匈牙利官方又不承认冯·诺依曼和前妻的离婚。他只好放弃匈牙利国籍,并且动用各国的全部关系,在各种手续中奔忙。这个过程让两人都筋疲力尽,克拉丽差点想放弃了。这是一九三八年,纳粹迫害将近,再稍微晚一点,一切都更加不确定。冯·诺依曼在欧洲与美国间奔波无数次,最终带着克拉丽永久地离开了欧洲。

刚到普林斯顿,克拉丽很不适应,陷入了抑郁,并且有自杀倾向。她的父亲就死于抑郁后的自杀,而她自己,在冯·诺依曼去世之后,也突然在海边溺死。不管怎样,这对夫妇在一起度过了十八年,其间克拉丽不仅在回忆录中为科学史留下了宝贵的史料,她自己还从一个对数字毫无概念的人,成为最早的程序员之一。本来,冯·诺依曼只是想找一个完全不懂数学的人来试验一下计算机的效果,但她渐渐迷上了编码和解决问题。

战后,美国开始研制氢弹,冯·诺依曼是关键人物之一,他和许多科学家在当时都相信,只有氢弹的力量才能制约苏联。计算机的一个重要用途就是为了研发氢弹所需的复杂运算。在这个过程中,利用伊尼亚克现有的运算能力,把它改造成当前所需的计算机是关键一步,克拉丽日夜艰苦工作,在其中起了重要作用。

一九五六年,冯·诺依曼突然被诊断出癌症,而且癌细胞已经转移。“住院两个月,他跟医生讨论问题时已经显示出惊人的医学知识,迫使医生把实情告诉了他。”太太克拉丽后来回忆道。毕格罗每周都去看望他,“眼看他脑力下降真是一件痛苦的事情”。乌拉姆回忆说,“他没有抱怨过病痛,但他的人格变化、跟克拉丽关系的变化、种种态度的变化都令人心碎。有一段时间他突然变成了一个严格的天主教徒……”可是他对科学的好奇和记忆力仍未远离。“他去世前几天,我用希腊语为他读一段塔西陀的历史,他还能纠正一些我的错误”。之后,冯·诺依曼知道自己已经不能思考数学了,他让女儿玛丽亚考他几个算术题,比如四加七。玛丽亚按他的话问了几个问题,就痛苦地离开了房间。最终,他的葬礼以天主教的仪式完成。

乌拉姆只能独自留下来目击数学和生物学的革命了。IAS不再是计算机的发展之地,工程师毕格罗在IAS也没有了位置。计算机的设计当然在前进,但冯·诺依曼的缺席,关闭了许多扇门。

三

戴森在《机器中的达尔文》中引用十七世纪的哲学家托马斯·霍布斯的《利维坦》中的话,“社会这个庞然大物好比一个巨大的人工智能体”—当然,这是现代人的“意译”,而十九世纪的塞缪尔·巴特勒,认为机器是一种“机械性的生命”,它们也会进化。它们是怎样进化的呢?《图灵大教堂》中概括了历史的一个小小侧面:“第一代计算机促成了第一代原子武器,下一代计算机促成了下一代原子武器。”他指的是原子弹和氢弹,正好,冯·诺依曼都对之起了重要作用—计算机的功过,可见一斑。多棱的历史还有这样一面:冯·诺依曼的时代,计算机是属于数学家的,而这几十年来,程序员渐渐不再学习机器的语言,而是机器开始用人的语言“讲话”。

机器与人,从来是永恒的话题,在今天则更普及。作为一名程序员,我每天面对人性和机器的对立,却也不时感受到机器世界与社会文化的镜像。计算机世界其实充满了“人”的因素,它的视角也正是“人”的视角,其中积累的文化,有风潮、商业、政治之间的种种博弈,个体常常被这些看不见的手牵着鼻子。浏览一下各种社会的历史和政治,好的初衷、不好的执行、水土不服的或者被歪曲的理念,跟软件公司的陈年代码何其相似—代码要删没删干净,或者删除过程破坏了某个小小的产品特性,新来的程序员不知道,只能打补丁,打着打着,过去的方向已经改变,没人知道这中间发生了什么。常常,人类社会用几十年摇摇晃晃表演出的糊涂账,软件公司几年就可以完完整整地搬上舞台。在我眼里,软件在“局部”是理性的—不管多小的产品,总会经得起一定的反复测试,长远看来则未必,甚至可以把人的糊涂、软弱以及不理性之中体现的创造力和热情放大到极致。戴森则认为,巴里切利那些能自我复制、适者生存的小生物,就好比今天的种种应用程序。它们有一定的智能,但并不能控制自身的进化。

人类自古以来就有对工具和机器的需求,但机器并非从天而降,多少代人经过艰苦漫长的试验和突破,其中有多少光辉的创造,多少克己努力的人生,仅凭这一点,看上去“反人性”“反天性”的机器,其实是人性的胜利;另一方面,不管机器多灵巧,社会总是把机器的理性往回拽。我把自己归类为放心大胆地赞美机器的人,因为我相信机器与人之间的动态对话,并不那么容易终结。

参考文献:

1.Darwin among the Machines: The Evolution of Global Intelligence,1997, Basic Books, by George Dyson

2.Turing's Cathedral: The Origins of the Digital Universe,2012,Vintage,,by George Dyson

3.维基百科相关词条