国外应用访谈法研究引用动机进展及对我国学术评价的启示*

淳 姣,姜 晓,刘 莹,胡 靖,杨 雲舒

国外应用访谈法研究引用动机进展及对我国学术评价的启示*

淳姣,姜晓,刘莹,胡靖,杨雲舒

摘要文章研究总结了国外过去40多年来应用访谈法研究引用动机的相关成果,并根据研究特点,将其分成四个阶段:初步探索、系统分类、延伸分析和再认识阶段。此外,通过分析过往成果,提出7点针对我国学术影响力评价的启示。

关键词引用动机引文分析学术评价学术影响力

引用本文格式淳姣,姜晓,刘莹,等.国外应用访谈法研究引用动机进展及对我国学术评价的启示[J].图书馆论坛,2016(3):103- 111.

*本文系2015年度四川大学青年教师科研启动基金项目“国内外同行评议库与引文数据库的学科比较研究”(项目编号:2015SCU11051号),四川大学2015年度图书馆、情报与文献学科研项目“基于引用动机角度的学术著作影响力影响因素研究”(项目编号:sktq201518号)和2014年度四川学术成果分析与应用研究中心规划项目“基于多维度的四川省学术著作影响力研究——以图书馆、情报与文献学为例”(项目编号:SCAA14B15号)研究成果之一

Overseas Research Progress on Citing Motivation with Interview Method and Its Inspirations for Chinese Academic Evaluation

CHUN Jiao,JIANG Xiao,LIU Ying,HU Jing,YANG Yun- shu

Abstract This article summarizes the overseas studies of citation motivation with interview method over the last 40 years,which is divided into four phases by research characteristics:preliminary exploration,system classification,extended analysis and reconsideration. With a careful analysis of the past achievements,inspirations for Chinese academic evaluation are presented.

Keywords citing motivation;citation analysis;academic evaluation;academic influence

0引言

对论文引用的关注较早可溯至1927年,Gross等在当年第一次采用被引次数评估科学研究的影响力[1]。随着SCI在20世纪60年代出现,以被引次数为基础的各类量化指标成为评估研究实力和期刊论文质量的重要指标。然而,学术界普遍意识到仅依靠引用次数及其相关指标并不能有效揭示研究的影响力。一方面,研究者引用行为和动机较为复杂,很难通过此类指标真实反映。因为研究者的引用动机并非想象中那样纯粹地遵循学术范例——引用仅仅是因为该文较高的科研质量或重要性。许多其他因素如展示个人能力、填充引用数量、盲目引用,仍然左右研究者引用文献[2- 3]。另一方面,一篇文献引用次数的多少还受到其他非质量因素的影响,如文献发表时间、研究所在领域和学科、发表文献的期刊、文献自身特点、可获取性[4]。

为弥补以被引次数为基础的评估方法的不足,研究者开始关注论文的引用动机。研究分两大流派:一是内容分析派,力图通过论文语境分析来研究文献间相关性,从而提示论文引用的原因;二是访谈分析派,即通过访谈获取作者引用动机[5]。Gilbert认为由于引用动机的复杂性,很难通过文献的内容或直接引文分析读懂作者的引用动机[6]。引用动机的研究得通过访谈还原作者当时的引用情景,从而捕捉当时作者的引用意图[7]。相较于内容分析法,访谈法通过唤起研究者对引用情形的回忆,更能有效捕捉当时作者的引用动机。

过去40年国外通过访谈法对引用动机进行的研究积累了一定成果。然而迄今为止,我国尚无相关研究系统总结并详细介绍国外在此领域的研究成果。由此,本研究力图搜集国外应用访谈法研究引用动机的相关文献,并依据其特点,组织相关研究成果,以期能全面地、细节地展示相关研究发现,促进国内外同行在此领域的交流,并在此基础上分析其对我国学术评价的启示。

1国外应用访谈法分析引用动机的研究成果

根据其主要研究特点,国外相关研究成果可分成四个阶段:初步探索、系统分类、延伸分析和再认识阶段。

1.1初步探索阶段

在此期间,研究者开始关注利用访谈法分析引用动机,简单探索和归类引用心理,并初步分析研究者对参考文献重要性的认知。Gilbert和Prabha为该阶段研究的代表人物。

用访谈法分析引用动机最早可溯至Gilbert 在1977发表的Referencing as persuasion一文。Gilbert借助4位研究者的思想(Chubin and Moitra[8],Moravcsik and Murugesan[9]),将引用分为两类:一是支持功能(affirmtive reference),即引用是为支持研究内容;二是反驳功能(negationalreference),即引用是为反驳所引文献的观点。Gilbert发现,20% - 40%的引用属于无科学意义的为支持文章观点而形成的敷衍引用(perfunctory reference)或者补充引用(sumplementary reference),即为了引用而引用,单纯想增加参考文献数量。此外,他还发现文献引用主要用于说服。这可从两方面解释:一方面,相比于运用作者自己知识,引用早期权威文献可使逻辑推理更有说服力;另一方面通过引用过去的知识来证明本研究观点的新颖性[10]。由于这种引用行为的复杂性,对于大部分文献,仅通过引文分析法很难把握作者的引用动机[11],尤其是对于专业知识较少的读者,这变得更加困难。

Prabha在1983年认同Gilbert提出的“引用说服论”观点,并认为很有必要通过还原作者当时的引用情景来分析引用动机[12]。他采访了19位已发表文献的教员,发现有约三分之一的引用文献被作者认为十分重要,即认为如没有这些文献,他们不可能得出这篇研究。此外,96%的引用文献都是研究者亲自参考阅读的文献,尤其是当某篇文章被作者认为十分重要时,极有可能会被研究者(84%)仔细研读并参考。

1.2系统分类阶段

经过Gilbert和Prabha的初步分析后,接下来的研究的最大特点体现在:研究者系统采用问卷访谈法分析引用动机,从多个角度作了较为细致和专业的引用动机分类,并对每一类引用动机的重要程度作了探讨。研究主要聚焦于引用动机的分类,进一步加深了对研究者引用动机和心理活动的新认识。该阶段的代表是Brooks的七种引用动机、Vinkler的专业引用动和关系引用动机、以及Cano的八种引用动机。

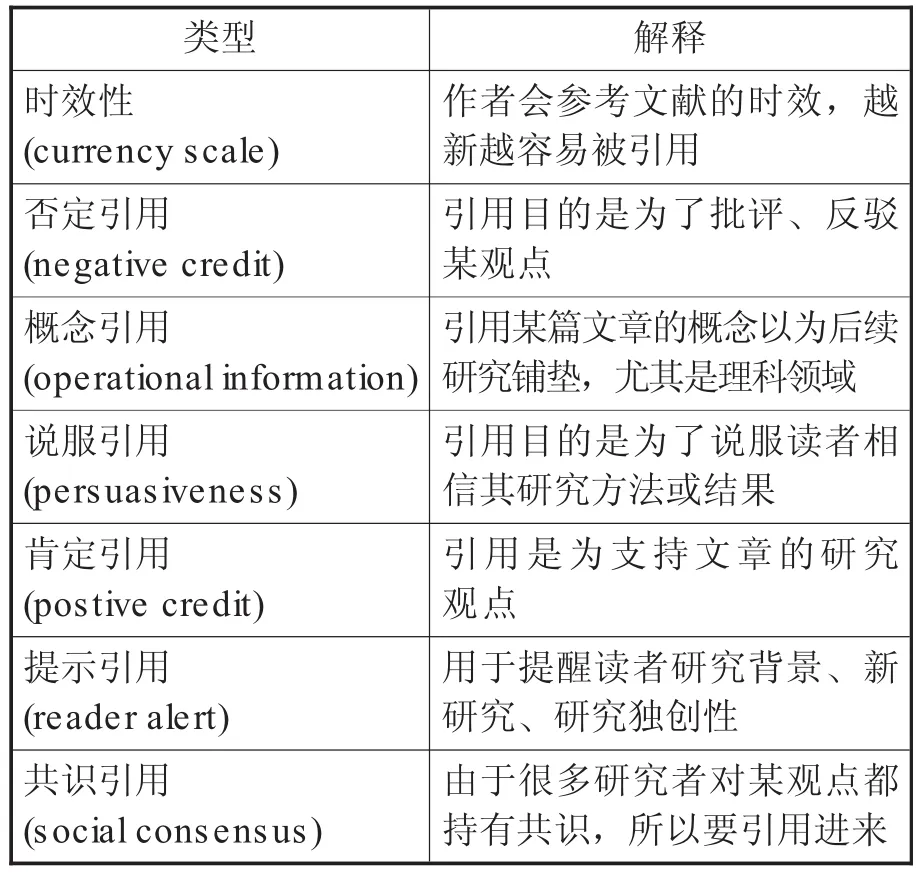

Brooks[13]在1985年首次系统采用问卷访谈法分析研究者引用动机。他访谈了26位来自爱荷华大学18个学科的老师和1位服务部门教员,将作者引用动机分为7种(见表1),并请26位教员评价自己的引用动机(0.5个单位为间距,从0 到3分成7个级别,得分越高表示越认同该引用动机)。计算的平均值显示,受访者的引用动机由强至弱依次为说服引用(1.15)、肯定引用(0.76)、时效性(0.70)、提示引用(0.67)、概念引用(0.65)、共识引用(0.28)和否定引用(0.19)。由此可见,研究者在引用论文时有很强的说服动机,这论证了Gilbert在1977年的假设。此外,肯定引用和时效性也是两个重要的引用动机,这两个动机在Brooks看来,其之所以排第二和第三,是因为可以增加研究的说服力。另外,Brooks发现引用动机的学科差异。对于自然科学的研究者,更趋向于时效性和提示引用,而说服引用仅排第三。相反,社会科学研究者更强调论文的说服引用和肯定引用,而时效性只排第三。需说明的是,这7种分类动机并不完美,比如有位历史学科的受访者认为,以上动机并不能覆盖其引用动机。

表1 Brooks对引用动机的分类

Brooks[14]在1986年根据表1的动机分类,继续访谈了20位学者的引用动机,研究他们所引用的437篇文献。Brooks发现,一方面,大部分参考文献(70.7%)被作者引用的动机不仅只有一种;另一方面,这7种引用动机可分为三大类:第一大类包括4种动机,即说服引用、肯定引用、时效性和共识引用,这4种以说服动机为主导的引用,具有高度相关性;第二大类是否定引用,它单独形成一个类别,与其他动机相关度低;第三大类包括概念引用和提示引用两种动机,被称为辅助服务类引用,目的是为整篇论文作背景和概念铺垫。

Vinkler在1987年针对20位化学领域研究者的20篇文献所引用的484篇参考文献进行访谈分析。根据Cronin在1984年提出的思路[15],Vinkler得出3个重要发现:

(1)将研究者引用动机分两类:一是引用动机与研究过程相关,可理解为因为文献的专业知识而激发研究者引用(professional motivations),即专业引用;二是引用动机与作者个人因素相关,可理解为因为非专业因素或社会相关因素导致的引用(connectonal motivations),即关系型引用。

(2)与关系型引用动机相比,频率统计显示专业型引用动机占据主导,约86%的作者因为专业动机而引用。因此,Vinkler认为以引文分析为基础的科学计量方式有一定的可靠性。

(3)进一步细分专业和关系型引用动机。对于专业引用动机,Vinkler将其分为9类,具体类型与占比为:在引言或综述部分引用(51%),引用小部分的理论和研究方法(42%),该文观点支持本研究结果(16%),引用大部分的理论、研究方法(15% ),本研究基本全部来自某引用文献(4%),该文观点与本研究在某些小地方相反以用于批评该研究(3%),该文观点与本研究在某些重要部分相反因而用于批评该研究(2%),该文观点与本研究完全相反(0.2%),其他原因(5%)。对于关系引用动机,其细分类别及占比分别为:自引需要(37%),尊重原作者(17%),希望与某作者建立关系(15%),该文章也被其他人引用(12%),该文章源自重要期刊(8%),该文作者在业界十分知名(6%),与被引作者有财务或职业方面的依赖关系(6%),期望获得专业或私人方面的利益(4%),仅仅是需要更多但不必要的参考文献(0.02% ),其他关系型原因(5%)。

Cano[16]在1989年进一步研究作者的引用动机,受Moravcsik和Murugesan的启发,得出4个重要研究成果:

(1)重新分类引用动机。将引用动机分为4大类,每一类有两维度,从而有8小类。一是有机引用(organic),即真正需要引用该文献,其对立面是敷衍引用(perfunctory),即为了引用而引用,单纯想增加参考文献数量;二是概念引用(conceptual),即引用某文献的概念,其另一面是操作引用(operational),即因为参考其研究理论、方法或路径而引用;三是深入引用(evolutinary),即在原引文基础进一步深入研究,其对立面是并列引用(juxtapositional),即引用目的不是在原文献基础上深化研究,而是为开启另一个研究领域;四是肯定引用(confirmative),即用他人文献支持研究观点,其对立面是否定引用(negational),引用目的是为了批判。需要说明的是,这八种动机不一定具有完全互斥性。

(2)实证研究8类引用动机所占的比例。通过抽样获取21位研究者在工程期刊核心领域发表的42篇文献(共引用344篇文献),发现8类动机的分布如下:敷衍引用为26%,有引机用为21%,概念引用为19%,操作引用为12%,深入引用占14%,并列引用为4%,肯定引用和否定引用各占2%。

(3)评价8类引用动机的重要程度。Cano请受访者评价这8类引用动机的重要程度,并按1 到4的分值等级排序。由不重要到重要,8类引用动机的重要程度(平均值)依次为敷衍引用(1.61)、否定引用(1.80)、并列引用(2.46)、肯定引用(2.61)、深入引用(2.89)、概念引用(2.98)、有机引用(3.03)和操作引用(3.18)。

(4)分析引用类型与引用位置的关系。不同文献的引用位置与引用类型相关。其中,在文献的引言开始部分,以敷衍和概念引用最多;在文献中心部分,有机引用和深入引用占有一定比例,但是敷衍引用和概念引用的比例仍比较高。

1.3延伸分析阶段

经过前期的引用动机分类探讨,研究进一步将引用动机与某些特定因素、特定现象相联系、相比较,是对引用动机研究的进一步延伸。这包括自引引用动机和他引引用动机对比分析、核心引用与非核心引用、“高引低质”和“高质低引”现象解释、引用动机与文献引用位置等方面。

Bonzi和Snyder[17]在1991年从自引与他引的引用动机角度出发,抽取51位来自美国纽约州立大学(State University of New York College)和锡拉丘兹大学(Syracuse University)的教员。他们要求教员提供文章的参考文献,并描述其引用动机,其主要研究成果有两个:

表2自引与他引引用动机对比分析

(1)自引与他引在许多引用动机方面并没有显著的差异。从表2可知,14类动机中的12类动机并没有显著性差异,即自引和他引的作者在此方面的比例相差无几。

(2)有两类引用动机有显著差异,一是以过去研究为基础,二是树立作者的声誉。从表2可知,为树立个人声誉和继续深入过往研究,许多研究者往往更容易采用自引。Bonzi和Snyder认为,因为两种动机出现自引是不可避免的,故不应对自引有过度偏见。这主要是随着研究者在某一领域研究的深入和成果积累,不可避免地会以自己过去的研究为基础。尤其是当研究者在某领域有突出贡献时,这种引用是必不可少的。

Liu[18]在1993年对来自物理学领域的415位中国研究者的引用动机做了分析,其研究成果主要有3个。

(1)将引文按核心与非核心分类。核心引文(citation essentially)即作者认为在其所引用的文章中是十分有必要的引文,除此之外的其他引文为非核心引文。

(2)列出核心与非核心引文的引用分布。不到20%的研究者认为在其所引用的论文中超过80%是十分有必要的,约15%的研究者认为十分必要的引文数量不到20%,超过60%的研究者认为其引用的论文十分有必要的比例为20% - 80%。

(3)研究者有一定的外文引用倾向。超过三分之二的引文文献都是外文(英、法、日、德和俄语)文献,因为外文文献在专业领域更具有权威性。研究者引用此类论文,说明其对专业文献的熟悉,展示个人专业知识,从而使论文更容易说服他人。

Shadish等人[19]在1995年分析了192位心理学领域研究者的引用动机,设计了28种引用动机并要求受访者对其按重要性评价,研究成果主要有3个。

(1)将引用动机分为6大类。通过对28种引用结果的分析,研究者列出了6类相关引用动机:一是权威/经典引用(exemplar citations),即该类文献在某一领域已是广泛认可,被奉为经典文献;二是否定引用(negative citations),引用是为了批评和辩驳过去的研究;三是肯定或支持引用(supportive citations),引用是为了支持本研究;四是创新引用(creative citations),即因为某文献的研究方法、观点和结论比较独特和新颖而引用;五是私人关系(personallyinfluential citations),因受到私人关系的影响而引用;六是其他社会原因(citations made for social reasons),比如期刊和作者的权威性或者编审要求等原因而引用。

(2)高引文献的引用动机特征。特征一:高引文献由于大家都认为其权威从而促进研究者引用。特征二:创新性低(less creative),即由于发表多年,当时的观点和结果跟不上新的实际情况,其知识点显得较为陈旧。

(3)解释了“高引低质”和“高质低引”现象。对于“高引低质”现象,即某些年限远久的文献之所以被较高引用仅仅是因为其扮演一个权威/经典的角色,但是他们的研究方法或者研究理论已经过时,并不是十分高质量的文献。对于“高质低引”现象,即许多创新性高的文献的引用率十分低,主要是由于较高的创新性可能不适用于现有研究方法框架或者概念模型,从而在一定时期内被较少引用。

Case和Higgins[20]在2000年以Shadish等人的引用动机框架为基础,分析了56位研究者对通讯学科两位高引研究者文献的引用动机,研究成果主要有3个。

(1)列出该学科作者的主要引用动机:一是该文献提供了过去相关领域的研究脉络,约占24%;二是该引用文献为研究提供概念支撑,约占20%;三是提供研究方法和思路,约占11%。

(2)激发研究者引用的动机:一是该文献知名、新颖,并提供概念支持;二是引用某文献能提高研究者自身作品的权威性;三是引用某文献是为了批评该文献,这样也有利于树立研究者自身的权威。

(3)创新性强的文献并不见得被高引。因此,如果仅仅依靠被引文献数量来判断一个研究的质量,极有可能错过一些具有创新性研究的文章。

Tang和Safer[21]在2008年抽取49位生物学和50位心理学的研究者,通过自陈式问卷访谈搜集数据。其研究发现:

(1)不同文章位置的引用对研究者的影响程度不同。在引文背景、研究局限性和研究展望部分所引用的参考文献并不是最重要的,而出现在概念界定、研究方法和数据分析部分的参考文献重要性更高。

(2)分析研究者的主要引用动机。主要有:提供背景支持(37.3%)、提供概念界定(31%)、提供研究方法和数据(13.4%)、改进研究方法(10.9%)和撰写研究展望(4%)。

1.4再认识阶段

经过对引用动机的前期探索、系统分类与延伸分析后,后来研究者如Harwood、Erikson和Erlandson等,对引用动机分类进行重新认识和分类。此外,也有研究关注读者对研究者引用动机的把握准确度。

Harwood[22]在2009年采用半结构访谈法,访谈了来自计算机和社会科学的12位研究者。通过定性分析,总结出11种引用目的或动机。需要说明的是,这11种引用动机术语均来自访谈者的语言而非研究者自己界定的专业术语。

(1)指示动机(signposting),为读者指明其他相关文献,方便读者了解本研究更多背景知识。

(2)支持作用(supporting),旨在证明论题、研究方法、论点的合理性。

(3)尊重他人成果(credit)。引用不仅是尊重他人成果,还有可能是研究者对其的赞誉。此外,通过这种引用来尊重他人成果还可防止学术不端的攻击。

(4)引用定位(position citations)。通过引用,研究者在研究创作时可快速定位到不同的观点领域,追溯不同研究想法的起源。

(5)辩驳(engaging citations),即引用是为批判某观点。

(6)基础论证(building citations)。当需要其他人的研究方法或研究论点作支撑时,通过引用他人或者自己的研究,并以此为基础展开深入研究。

(7)借用(tying)。研究者常把别人同样的研究方法或研究假设作为本研究的方法和假设。

(8)广告作用(advertising)。通过引用向读者或他人展示自己的作品,或者展示其他人的研究以达到广告效应。

(9)未来考虑(future)。作者通过勾勒出未来研究方向,以方便未来的研究者引用该研究,从而提高自身研究的被引率。

(10)能力展示(competence citations)。引用该领域的相关研究,可展示研究者在该领域的专业能力和知识积累。

(11)证明研究新颖(topical citations)。通过展示过去引用文献,研究者向读者展示该研究并不过时,是紧跟社会发展的、新颖、先进的研究。

Willett[23]在2013年通过抽取10位来自图书情报学的研究者和45位读者,并根据Harwood提出的研究动机框架,从读者和研究者角度对比了其引用动机。研究显示:读者很难发现研究者的引用动机。因为读者根据原文所揭示的引用动机并不与研究者自己认为的引用动机相符合。这也在一定程度上说明内容分析派较难通过论文语境分析把握研究者引用动机。

Erikson和Erlandson[24]在2014年总结过往利用访谈法研究引用动机的成果,将引用动机分为四类:

一是论证动机(argumentation),即引用文献是为了支持论点。论证动机可细分为5类:(1)界定(delimination),即界定作者的论点和研究范围;(2)积极支持(active support),即借用他人著作中相似的观点支持论据以增强作者论点的说服力;(3)积极批判(active criticism),即通过积极批判他人研究的弱点或错误以增强作者论点的说服力;(4)消极支持(passive support),即引用他人作品不是因为他人的著作与作者有相似的观点,而是因为被引作品的作者或所发表的期刊具有业界的权威性或影响力;(5)延伸阅读(further reading),相对于前4类,延伸阅读可视为一种间接论证,因为延伸阅读通过指出与本研究相关或更广领域的研究作品,从而达到增加本文论点说服力的目的。

二是社会联系动机(socialalignment),即引用文献是满足作者的社会属性需要。社会联系动机可细分为3类:(1)科学传统(scientific tradition),即不同学科的论文研究都有引用文献的传统和惯例,引用的目的是使论文符合这种惯例;(2)塑造科学形象(scientific self- image),引用的目的是塑造论文的特定形象,令其符合主流观点或观点新颖,如通过引用某篇与研究内容无实质相关的知名论文以提高本研究的档次[25];(3)努力补偿(effort compensation),虽然作者花费时间研读一篇论文后发现与其研究不大相关,但是考虑到在这篇论文中花了时间与精力,引用其作为参考文献以补偿耗费的时间精力。

三是利益结盟(mercantile alignment),即引用文献是满足作者与他人的利益或者科研结盟。可细分为5类:(1)承认他人功劳(giving credit to others),引用别人作品意味着承认他人的作品与努力,需要说明的是,研究者往往在引用时会选择一个平衡点,一方面防止过多引用从而使研究失去原创性,另一方面防止过少引用以避免被视为不熟悉相关领域的知识;(2)展示个人研究信用(own credentials),即通过组织加工各种文献以展示作者的研究技能和能力;(3)互惠引用(bartering material),即通过引用本机构或领域作者的作品以期望该作者能在未来引用其作品;(4)自引(self- promotion),即通过自引个人作品以引起读者对自己其他研究的兴趣;(5)迎合期刊编辑或评审(pledging),即在评审时可能会被评审者或期刊编辑要求加入某些参考文献。

四是数据功能(data),即被引文献或观点仅作为本研究的原始数据。可细分为3类:(1)述评(review),即文献综述时需将各种文献作为综述的原始数据;(2)元分析(meta- analysis),即将以前的观点作为数据进行分析,并形成新的观点;(3)文本分析(text study),即引用实际数据是实证分析的需要。

2对我国学术影响力评价的启示

2.1引文分析法有一定的可靠性

从引用动机角度看,相当部分研究者引用一篇文献主要是考虑文献的专业质量。在Vinkler的研究中,约86%的作者引用动机来自于专业引用动机;在Prabha的研究中,96%的引用文献都是作者亲自参考过的,且当某篇文献被研究者认为十分重要时,84%的研究者都要仔细研读并参考;此外,Cano的研究显示,74%的引用文献为非敷衍引用,即不是单纯想增加参考文献数量。因此,引用动机分析结果在一定程度上证实了引文分析的可靠性,能在一定程度上反映论文质量。

2.2不宜过度依赖引文分析法

这由两方面决定:一是存在一定比例的敷衍引用。Cano,Gilbert和Vinkler的研究显示敷衍引用的比例分别为26%、20%- 40%和14%左右,表明引文分析存在一定瑕疵。二是引文的数量受到其他因素干扰,比如文献发表时间长短、研究主题、研究所在不同领域和学科、文献的可获取性等[26]。一般来讲,在同等条件下发表时间越长的文献,引文数量越高。因此,对引文分析法不宜过度依赖。

2.3不宜过度对自引产生偏见

在部分人看来,自引往往带有一定的功利性。这种推断得到一定支持,比如在Bonzi和Snyder的研究中,31.1%的作者在自引时,会考虑到树立个人声誉;然而在他引时,作者在此方面的动机比例十分低,仅有1.71%。但是要注意到,Bonzi和Snyder的研究还显示,自引与他引在许多引用动机方面(14种中的12种)并没有显著差异。此外,由于持续深入研究要以过去研究为基础,引用个人过去的文章也在所难免。因此,在学术评价时,对自引的文章不宜有过度偏见。

2.4注意引用动机的学科差异性

在Brooks的研究结果中,自然科学研究者更受时效性和提示引用动机的影响,社会科学研究者则更重视说服动机。此外,Brooks的7种分类动机虽然适用多个学科,但是并不适用于历史学科。

2.5注意经典文献和创新性文献引用数量的认知误区

在Shadish,Case和Higgins的研究中,对于经典文献(exemplar citations),其可能存在“高引低质”现象。由于其研究方法或者研究理论已经过时,研究者引用其的目的是通过权威文献来说服读者。这些研究可能在当前研究背景下已经过时,并非真正的高质量文献,但是其被引用数量却比较高。对于创新性文献,则可能存在“高质低引”现象,即部分创新性文献由于不适用于现有研究方法框架或概念模型,较少被研究者引用。因此,学术评价不能仅依靠引用数量的多少,因为这未必如实反映一篇文献的学术影响力。

2.6引文分析时,可以考虑给不同引用类型赋予

不同的权重

由Cano研究可知,仅仅计量文献的引用次数,显然有失公正。因为不同引用类型,表示不同的引用效用或价值,所反映的学术影响是不一样的。比如有机引用、概念引用、操作引用和深入引用对研究者影响较大,而其他引用则较小。Prabhar也指出有近30%的文章对作者有很强的影响力,而剩余60%的参考文献重要程度则较低。其他研究者如Liu,Bonzi和Snyder也持类似观点。显然,在引文分析时,有必要给不同类别的引用文献赋予不同的权重。2.7允许引用动机划分的多样性

由于引用动机的复杂性,仅从一种标准、一个角度可能较难揭示研究者的引用动机。过往研究者往往有不同的分类标准,比如Brooks的七种分类法、Vinkler的专业动机与关系动机分类法、Cano的八类细分标准等。事实上,这种多样性的分类标准有助于加深对不同学科、不同研究层次引用动机的理解,从而能深刻提示研究者的研究创作思维历程,其存在的意义十分必要。

3结语

通过问卷访谈法研究作者引用动机涵盖了多个学科和不同层次的研究人员,已取得一定的研究成果。这主要体现在引用动机分类、自引与他引分析、经典与创新性文献的引用动机、读者对原作者引用动机的认识等。这些研究成果对我国学术影响力评价有重要意义,有利于进一步加深对引文分析法、自引行为、经典文献和创新性文献、作者研究心路历程等方面的认识。本研究一方面揭示引文分析法有一定的可靠性,指出引文分析法可依引用类型赋予文献不同权重来更准确反映其学术影响力;另一方面,由于引用动机的复杂性及敷衍引用的存在,学术评价不宜过度依赖引文分析,注意引用动机的学科差异性,也要避免对自引的过度偏见和对经典和创新性文献引用数量的认知误区。

参考文献

[1] Gross,P. L. K.,Gross,E. M. College libraries and chemicaleducation[J].Science,1927,66:385- 389.

[2] Garfield,E. Random thoughts on citationology,its theory and practice——commentson theoriesof citation [J].Scientometrics,1998(1):69- 76.

[3][16]Cano,V. Citation behavior:classification,utility,and location [J]. Journal of the American Society for Information Science,1989(4):284- 290.

[4][26]Bornmann,L.,Daniel,H.D. What do citation counts measure?A review of studies on citing behavior [J]. Journalof Documentation,2008(1):45- 80.

[5]马凤,武夷山.关于论文引用动机的问卷调查研究——以中国期刊研究界和情报学界为例[J].情报科学,2009(6):8- 14.

[6][10][25]Gilbert,G.N. Referencing as persuasion [J]. Social Studiesof Science,1977(1):113- 122.

[7][12]Prabha,H.G. Someaspectsofcitation behavior:apilot study in business administration [J]. Journal of the American Society for Information Science,1983(3):202- 206.

[8] Moravcsik,M.J.,Murugesan,P. Some results on the function and quality of citations [J]. Social Studies of Science,1975(5):86- 92.

[9] Chubin,D.E.,Moitra,S. Content analysis of referencesadjunct or alternative to citation counting[J]. Social StudiesofScience,1975(4):423- 441.

[11][13]Brooks,T. A. Private acts and public objects:an investigation of citer motivations [J]. Journal of the American Society for Information Science,1985(4):223- 229.

[14] Brooks,T.A. Evidence of complex citer motivations[J]. Journal of the American Society for Information Science,1986(1):34- 36.

[15] Cronin,B. The Citation Process:The role and significance of citation in scientific communication [M]. London:Taylor Graham,1984.

[17] Bonzi,S.,Snyder,H.W. Motivationsfor citation——a comparison of self citation and Citation to others [J]. Scientometrics,1991(2):245- 254.

[18] Liu,M.X. A study of citing motivation of Chinese scientists[J]. Journal of Information Science,1993(1):13- 23.

[19] Shadish,W.R.,Tolliver,D.,Gray,M.,Sengupta,S.K. Author judgments about works they cite:Three studies from psychology journals [J]. Social Studies of Science,1995(3):477- 498.

[20] Case,D.O.,Higgins,G.M. How can we investigate citation behavior?A study ofreasonsfor citing literature in communication [J]. Journalofthe American Societyfor Information Science,2000(7):635- 645.

[21] Tang,R.,Safer,M.A. Author- rated importance of cited references in biology and psychology publications [J].JournalofDocumentation,2008(2):246- 272.

[22] Harwood,N. An interview- based studyofthe functions of citationsin academic writing acrosstwo disciplines[J]. Journalof Pragmatics,2009(3):497- 518.

[23] Willett,P. Readers' perceptions of authors' citation behaviour [J]. Journal of Documentation,2013(1),145- 156.

[24] Erikson,M.G.,Erlandson,P. A taxonomy of motives to cite [J]. Social Studies of Science,2014,44 (4):625- 637.

收稿日期2015- 09- 11

作者简介淳姣,男,硕士,四川大学图书馆馆员;姜晓,女,四川大学图书馆研究馆员;刘莹,女,硕士,四川大学图书馆馆员;胡靖,女,硕士,四川大学图书馆助理馆员;杨雲舒,女,硕士,四川大学图书馆馆员。