四川佛教造像的渊源及信仰

雷玉华

四川佛教造像的渊源及信仰

雷玉华

成都文物考古研究所研究员,兰州大学敦煌学研究所兼职研究员,主要从事石窟考古、石窟艺术研究,主持多项考古发掘

中国的佛教造像在五世纪中叶前后南北才产生了较大的差异,也正是在这个时期以后,以成都为中心的四川地区产生了自己独具特色的佛教石刻造像。这些独具特色的造像从五世纪上半叶至六世纪下半叶有一个发展变化的规律,要探究这些特征形成和发展变化的原因,也就是寻找它们的渊源,必然要从两个方面来考虑。首先是成都在这个阶段特殊的历史背景和地理位置,其次是佛教本身在中国传播的历史。

四川佛造像的历史背景与地域条件

历史上,东汉以后,以成都为中心的四川地区、以长安、洛阳为中心的中原地区和以建康一带为中心的南朝地区分属不同的统治集团,形成三足鼎立之势。二八〇年,西晋统一全国,十六年后,西北流民大量集结于四川,并于三〇二年在成都建立了独立的成汉政权。成汉政权在成都统治长达近半个世纪,到三四七年东晋大将桓温灭成汉时,长江中下游地区的汉族政权东晋已立国近三十年,北方中原地区则早已陷入五胡十六国分裂时期,其间北方连年争战,成汉政权在成都的统治却相对稳定。三七三年,成都地区在归属东晋二十五年后,来自北方的少数民族政权前秦又攻取了蜀地,并占有了黄河流域和长江上游的广大地区,四川包括成都在内的大部分地区又由北方少数民族政权前秦所控制。三八三年,前秦进攻东晋失败,前秦内部瓦解,不久成都又陷入割据者手中。四一三年,东晋大将刘裕在称帝前派部将从割据者谯纵手中收回成都,成都才又归属南朝的刘宋政权。此后,成都一直属南朝,直到南北朝后期。五四八年,梁朝发生侯景之乱,梁中央政权掌握在侯景手中,各地的萧氏宗族并不执行其号令,其所废立的皇帝、年号等都得不到承认。当时萧纪在成都,一直使用旧的「太清」年号,并于五五一年在成都称帝,脱离了南朝中央政权。五五三年(南朝梁承圣二年),西魏又夺取了蜀地,后来取代西魏的北周统一了北方。五五六年,北周控制了成都,南朝政权从梁末以后再没收回过成都,直到五八一年隋统一。由此可知,成都地区是在四一三年东晋汉族政权于长江中下游地区统治已达近百年后才真正归入其版图的。在东晋、南朝统治长江中下游地区的二百六十四年(三一七年~五八一年)中,成都地区只有一百三十多年的时间(三四七年~三七三年,四一三年~五五一年)连续归属其版图,其间有将近一半的时间或属少数民族控制,或归北朝政权,或独立于南北政权之外。在归属南朝时也一直处于其边远地区,川西川北一些地方并未划入。所以,四川地区的归属情况很复杂,与长安、洛阳为中心的中原地区和以建康为中心的南朝地区的历史背景完全不同。川北的广元地区,则早在梁天监四年(五〇五年)就归于北魏政权,因此,广元城内有北魏延昌造像出土,剑阁有北魏「大代」纪年摩崖造像龛。

地理上,成都位于西南的四川盆地中,它与洛阳、长安为中心的中原地区和以襄阳、建康为中心的长江中下游地区相比处于相对独立的区域。它比长江中下游地区更靠近佛教东传的必经之路—西域和河西,在与西域和河西的交通上它比长江中下游地区更便利、更直接。在北方陷入争战时,此地甚至是长江中下游地区与西域交往的通道。

地理位置和历史背景的差异决定了民族构成和文化传统上的差别,从人类进入文明时期开始,上述这几个区域就有着各自不同的文化体系。进入历史时期后,各自文化的地域性仍然十分突出,可以说属于完全不同的文化圈。秦汉的统一,使南北及四川在行政区划上归于一体,文化上也出现了许多一致性。即使如此,四川和江南地区的文化传统仍然各自保存着差异,至南北时期这种差异并未完全消除。如反映思想意识形态的葬俗,从三国到南朝时期,以长江中下游为中心的南朝腹心地区和中原及四川地区从墓葬形式到随葬品组合都有各自的地方特征。然而,四川与佛教东传必经的甘陇地区在民族和文化上却有着密不可分的联系。考古发现证明,新石器时代甘陇地区的文化就对川西文化有所影响,战国秦汉时期,位于甘陇的秦人曾大量移民四川(许多发现表明川西岷江流域的石器时代文化与甘陇地区同期文化有关,同时在成都平原发现了大量秦移民四川时期的墓葬)。汉代的统一,使四川与江南及中原地区在民族和文化上出现了许多共性,然而不久,四川的民族构成和文化传统又发生了一次大的变化。三世纪末四世纪初,兵祸加上饥荒,西北略阳、天水六郡的氐、羌流民七万人起兵反晋,经汉中入蜀求食,推举巴人李特为首领,并于三〇二年在成都建立了成汉政权。同时,巴蜀人数万家避乱流入荆湘,成都陷入少数民族统治之中。(范文澜《中国通史》第二册,人民出版社,一九七四年,三九四页)这样成都及其周围地区的民族构成与长江中下游后来的南朝中心地区就产生了很大的不同。成都发现的成汉墓葬及其出土遗物均反映出强烈的少数民族文化特征,与中原和长江中下游的文化面貌绝不相同。到四世纪末控制了成都的前秦统治者也是来自西北的少数民族,而整个四世纪南朝腹心地区几乎皆属汉人政权东晋所有。所以中原、四川和长江中下游地区在三世纪到六世纪有着不同的历史背景和文化传统,民族构成也不相同,这些因素都直接影响到四川地区南北朝造像的风格。其间,西北少数民族对四川地区文化和民族构成产生了不容忽视的影响。佛教正是这个阶段在中国逐渐发展壮大的。

从文献和考古发现均可看到,佛教在中国传播的历史始于汉末,四一三年以前的东晋十六国时期正是佛教大量传入中国并迅速发展的时期,这期间从西域经河西地区传来的佛教已经深深地影响了北方地区,北方许多少数民族政权的统治者都与佛教高僧有着密切的关系,甚至于有的地区施政方针都受到影响。最突出的如十六国时期的后赵,来华传教的西域高僧佛图澄利用中国传统的法术和预言取得了后赵统治者石勒、石虎的崇信和支持,在国内广泛传教,还被尊为「大和尚」,并参与石勒的军政要事,常常为之预测吉凶、出谋划策。石勒称帝后,有事「必谘而后行」;石虎即位后,迁都于邺城,「倾心事澄,有重于勒」,可见佛图澄对后赵政权影响之大。与此同时,佛教高僧也大量到南方传教。

四川地区这时通过甘青道和河西及西凉与吐谷浑地区交往颇多,行政区划上有的地方有时还归属过少数民族政权,多数时间都与吐谷浑和西北的各族政权相邻。在四川成都以西的蒲江还发现有过西凉政权年号的题记(蒲江龙拖湾北朝题铭碑有西凉「嘉兴元年」的题记,嘉兴元年即四一七年)。茂县永明元年(四八三年)造像碑铭中有「西凉曹比丘释玄嵩」;广元城内出土的北魏造像也是来自「秦」的僧人所造。上述发现从实物上证明了河西与西蜀的交往颇多,且有僧人来往其间。《高僧传》卷三载,高僧智猛是雍州人,弘始六年(四〇四年)从长安出发去凉州、西域、天竺,于南朝宋景平二年(四二四年)回到凉土译经,元嘉十四年(四三七年)入蜀,撰写《游行外国传》一卷,元嘉末卒于成都。(【南朝梁】释慧皎撰,汤用彤校注,汤一玄整理《高僧传》卷三,中华书局,一九九二年,一二五~一二六页)许多记载表明,西北凉土的佛教无疑对成都是有影响的。河西的西凉政权在晋室南渡后一度成为北方汉文化的中心,在佛教东传的过程中它一直是一个重要的传播中转站。五世纪初,长安地区遭灭法之灾,中原高僧有许多逃奔此地,使这里的佛教又反受中原的影响。到中原北魏复法时,凉州佛教又反射回去。四川的佛教除了从陇南传来的中原因素外,自然也会受到来自甘青道的西凉的影响。同时,从文献和考古发现中还可以看到,这个时期佛教的输入主要以西北为主,包括南朝地区此时的佛教中心襄阳和建康均有诸多北来高僧传教。相对而言,四川地区与西北的交通条件和与北方的联系都比以襄阳、建康为中心的南朝更为便利,许多去江南的僧人往往还经由四川—特别是经由四川去襄阳的颇多。《高僧传》卷十一:「高(释玄高)乃仗策西秦,隐居麦积山,山学百余人,崇其义训……昔长安昙弘法师迁流岷蜀,道洽成都,河南王藉其高名,遣使迎接,弘既闻高被摈,誓欲申其清白,乃不顾栈道之艰,冒险从命……」(【南朝梁】释慧皎撰,汤用彤校注,汤一玄整理《高僧传》卷十一,中华书局,一九九二年,四〇九~四一〇页)又「释超辩,姓张,敦煌人,幼而神悟孤发……闻京师盛于佛法,乃越自西河,路由巴楚,达于建业,倾之东适吴越……后还都,止定林上寺……以齐永明元年终于山寺,春秋七十有三。」(【南朝梁】释慧皎撰,汤用彤校注,汤一玄整理《高僧传》卷十二,中华书局,一九九二年,四七一页)类似西凉、河西、四川、中原、建康间的往来文献上记载颇多,说明四川在当时特定的历史背景下是西凉、河西与建康、襄阳间的交通枢纽,甚至有时中原去西凉也要途径四川。稍后有从江南去西北的僧人也要途经四川。因此,从民族构成、文化传统和地域条件看,四川在东晋十六国时期及以前,与北方及长江中下游的襄阳、建康地区是有较大差别的,所在地域和民族文化传统与西北的关系比之江南的建康应该更为接近。

四川南北朝造像的特点与分期

图一 齐建武二年(四九五年 )一佛二菩萨像及背面拓片

地域和文化传统的差别对佛教文化的吸收和理解难免会产生差异。最初中国的佛教僧人及其经典都来自印度和西域诸国,中国人都是依样画葫芦,所以南北各地发现的早期青铜佛像都是大同小异(正如李静杰在《早期金铜佛谱系研究》一文中所得出的结论一样)。然而佛教在东传中国的过程中,为了求得生存和发展,一直在不断地改变自己,以适应当地民族的需要。佛教东传的过程也就是其中国化的过程。在这一过程中,中国各民族多少要按自己的习惯来接受和理解,也就是要进行一些改变和创造。中国是一个地域辽阔的多民族国家,各地的地方文化在对佛教进行创造性吸收的过程中肯定要对其产生不同影响,其结果就是各地佛教逐渐产生了差异,如新疆地区和河西地区的佛教差别明显。因此,以长安、洛阳为中心的北方地区及四川地区和长江中下游地区的民族成分、文化传统和交通条件的差别,在对佛教这种外来宗教的吸收和理解过程中必然会产生影响,这种影响使各地佛教逐渐产生差异,这种差异最终促成了四川地区独具特色的佛教造像。

因此,以成都为中心的四川佛教造像和全国各地一样,在传来初期均是依样模仿,后来逐渐发展成熟,并开始中国化、地方化,形成了独具特色的造像。基于以上认识,我们可以清楚地找到四川南朝造像的渊源。四川从地域和文化上看与西北和长安都更接近,而与建康相对较远,在南朝宋齐以前受建康的影响也相对较小。现在已发现的成都南朝造像中一些早期佛像还比较粗壮,服饰、脸型虽已全部汉化,但体格却与北方太和改制以前的造像有些相像,如商业街南齐建武二年(四九五年)的造像(图一)。这种粗壮的风格在太和改制以前的云冈石窟、麦积山石窟、炳灵寺石窟、敦煌莫高窟等河西和中原地区的石窟寺造像中相当流行(如麦积山和云冈石窟中的早期佛像肩部宽厚,显得非常健壮)。李静杰先生在《早期金铜佛谱系研究》中也考证了早期南北朝造像,发现其间没有区别。杨泓的《试论南北朝前期佛像服饰的主要变化》一文将后赵建武四年(三三八年)、宋元嘉十四年(四三七年)、元嘉二十八年(四五一年)、北魏太平真君四年(四四三年)等南北朝各地有纪年的早期青铜造像进行比较研究,同时结合比较了同期一些无纪年的造像,也认为早期即十六国初期到北魏和平年间及南朝宋元嘉年间我国佛教造像南北没有差异,造像特征彼此一致,是犍陀罗艺术和我国传统汉代雕塑艺术相结合的产物。而我国犍陀罗风格的造像多是从西域传来,因此,四川南朝造像中这种粗壮的风格当来源于西北。同时,从造像内容和形式上我们可以看到,四川南朝造像第一期(五世纪中期至五世纪末)中的交脚弥勒菩萨像(图二、三)在凉州地区五世纪上半叶的石塔中相当流行,佛像背后所饰的七佛题材也最早出现于北凉石塔,而且在北方石窟中一直很流行(图四、五)。我们不仅可以从西北的佛像造型上直接找到四川地区南朝造像的渊源,同时在地理交通、历史背景和文化传统上也存在这种可能性。杨泓先生在研究北朝前期佛像服饰的变化中也强调了这一点,他说:「在当时北魏各地造像中,例如敦煌、麦积山等等,各地的石窟艺术里,这一阶段的造像都有着斜披式服饰的造像,但是由于它们位于不同地区,在作风上也呈现出各自不同的风格和特点。例如敦煌,由于处在东西交通的枢纽处,因此在接受外来影响方面,就有着与云冈等地不同的表现,在披通肩式服饰的塑像中,除了衣纹中垂的以外,也有向右侧偏垂的,如二五九窟的塑像就是如此。而麦积山,由于当时关陇地区和四川地区交往密切,作通肩式服装的塑像,从面型到衣纹等方面就与南朝元嘉鎏金造像更为肖似。」因此,总的来说,四川造像这时受到来自西北的影响更多,四川与中原和西北的交往比之江南似乎更密切,特别是早期中国佛教往往是从西域东来,四川的佛教也不例外,在两晋和南朝初年与长江下游民族文化差异仍然存在的情况下,其佛教思想和形象所受的西来影响不可能消除。即使到了南朝梁及以后,建康来的佛教思想已大量影响四川,但其早期的传统仍然可见。如成都西安路出土的阿育王造像,在炳灵寺最早的一六九窟中就可找到与之极相似的塑像,类似成都阿育王像的八字胡和宽巷子佛头嘴角边的小胡子在西北的佛像中也是很普遍的(图六、七)。因此,四川在归属南朝后短期内受西北的影响和本身的文化传统不可能立即消失,所以四川南朝造像中反映出一些西北的特征是很正常的。

图二 齐建武二年(四九五年 )背屏式造像背面交脚弥勒菩萨像

图四 齐永明八年(四九〇年) 一佛二菩萨像

图三 齐永明八年(四九〇年) 背屏式造像背面交脚弥勒菩萨像

碑阴刻交脚菩萨与二胁侍,位于带有鸱吻和屋檐的建筑内。建筑两侧各刻有铭文两行:“齐永明八年庚午岁十二月十九日,比丘释法海与母为亡父造弥勒成佛石像一躯,愿现在眷属、七世父母,龙华三会,希登初首,一切众生,普通斯愿。”

图五 五世纪 一佛二菩萨像

以建康为中心的南朝自晋室南渡以后,已形成清谈玄学的中心,其审美观大受影响,崇尚飘逸清瘦,名士贵人都穿着宽袖大袍。四川在归属南朝后不久也受到了这种风气的影响,所以在四川南朝佛教造像的第一期稍晚即出现了趋于清秀的形象,这种风格来源于建康,是典型的南朝风格。到南朝齐梁间,南朝在建康的政权控制成都已久,成都受其影响渐深,因而在这时出现南朝流行的风格是必然的。成都南朝造像的第二期第一阶段(五世纪末到六世纪最初十余年)主要在齐末到梁武帝天监时期,这时四川受建康影响而流行「秀骨清像」的风格,佛像均细颈宽衣,双肩下削,一副病弱清瘦的样子(图八)。天监以后情况发生了一些变化,由于梁王朝上下崇佛达到高峰,朝廷上下造像成风,朝廷与四川的联系更多,曾派诸王到各地做官。当时诸王有带着高僧随同前往的习惯,如梁武帝的第八子萧纪就曾到过成都,并带来僧人,对成都佛教产生了较大的影响。《续高僧传》卷六载:「释僧韶……梁武陵王出镇庸蜀,闻彼多参义学,必须硕解弘望,方可开宣,众议荐举皆不合意,王曰忆往年法集有伧,僧韶法师者乃堪此选耳,若得同行,想能振起边服。便邀之至蜀,于诸寺讲论,开导如川……于时成都法席恒并置三四,法鼓齐振,竟敞玄门,而韶听高僧传》卷六,《大正藏》第五十册,台北新文丰徒济济,莫斯为盛。」(【唐】释道宣《续出版公司影印,一九九六年,四七〇~四七一页)其实这时梁朝全国均受到来自建康的影响,各地均流行「秀骨清像」的南朝风格。

图六 梁太清五年(五五一年) 阿育王立像及背面

此像为圆雕作品,保存较为完好,原有的贴金尚有部分残存。此像发愿文称:“太清五年九月卅日,佛弟子柱僧逸为亡儿李佛施敬造育王像供养,愿存亡眷属在所生处□(值)佛闻法,早悟无生,七□因缘及六道合令,普同斯誓,谨□。”

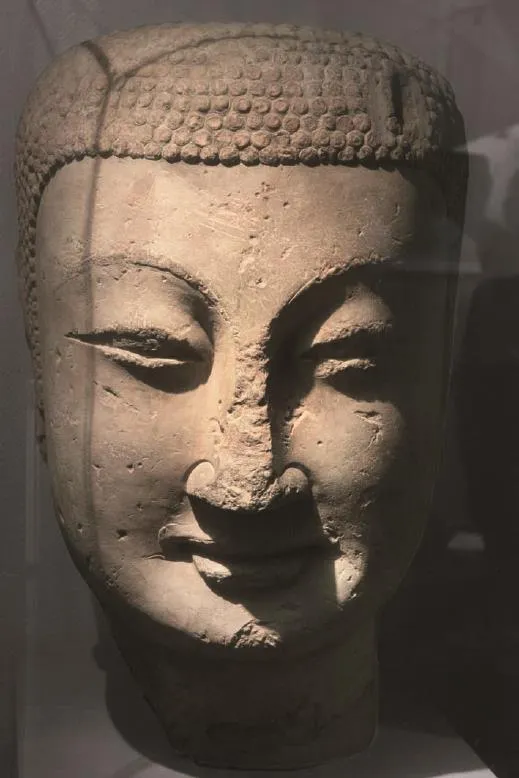

图七 南朝 佛头

佛头肉髻低平,细螺发,前额宽平,细眉弯长,二目微合,略向下视,上下眼睑清晰,鼻梁残损,鼻翼肥大,上嘴唇两侧浮雕出弯曲的胡须,下唇略内收,嘴角微扬,呈微笑状,双耳下垂,紧贴头侧。此头像体量较大,若是立像,全身复原高度当在五米以上。

此时北方正是太和改制以后,大量推行向南朝学习的政策,因此这种「秀骨清像」的风格也大量影响了北朝,北方从炳灵寺到麦积山、龙门都流行这种风格。同时,梁代海上交通增多,梁武帝时期,从海上来的扶南、波斯等国多次遣使献方物。(【唐】姚思廉《梁书·武帝本纪》,中华书局,一九七三年,五七页)同时南来的僧人日益增多,从海上诸国带来了大量经像,在建康,佛教经像都受到了这些影响,一些新的风格开始流行。这时人们的审美观又受到了张僧繇画风的影响,造像也由纤瘦的形象变得「丰艳」,有所谓「张得其肉」的感觉。因此,第二阶段(约五世纪二十年代至四十年代)出现了大量的身着通肩袈裟,前面衣服褶纹偏于一边,体型稍显臃肿的新形象(图九、一〇),同时第一阶段纤瘦的佛、菩萨到这一期变得脸圆而有肉,颈部出现了蚕纹,造像组合及题材内容都发生了较大变化,这些变化均与建康的影响有关(图一一、一二)。

图八 天监三年(五〇四年 )法海造无量寿佛背屏式造像(正、背面)

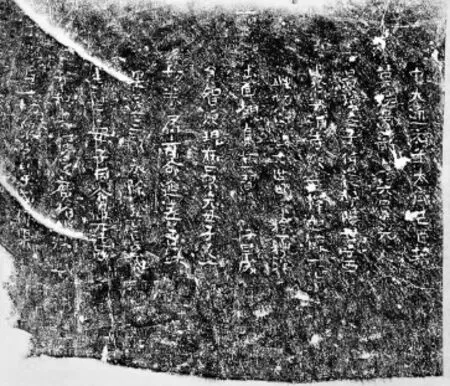

正面有明显贴金和红色、紫色彩绘痕迹。底部为长方形台座,台座上雕一佛二菩萨像,造像背光成背屏式,两侧面无雕刻。背面台座分上下两部分。上部浮雕四身供养人,下部为凸起的长方形碑面,碑面上阴刻铭文十行,共六十一字,行间阴刻界栏,铭文为:「天监三年甲申/三月三日比丘释/法海奉为亡母/亡姊造无量寿/石像愿亡者乘/此福去离危苦/上昇天堂与诸/贤圣而为眷属/广及一切众生/等成无上正觉。」

图九 梁中大通元年(五二九年)佛立像及发愿文拓片

佛像头、手皆失,肩部瘦削,身着通肩袈裟,内着僧祇支。薄衣贴体,右侧身体与右腿上的衣纹呈“U”型汇集于左肩,身体轮廓清晰。内层佛衣下摆衣褶呈波纹状。左腿直立,右腿微屈,双足后靠一条石,跣足立于长方形底座上。像背面下部阴刻铭文十二行,现存一百一十九字,节录如下:“中大通元年太岁己酉……敬造释迦像一躯……与一切终生等成佛果。”

稍晚开始大量流行阿育王造像。阿育王像的传入应与西北有关,因在永靖炳灵寺一六九窟内发现有与成都五五一年造阿育王像一样的形象。如前所述,阿育王像所着通肩袈裟紧贴身体,衣纹在胸前形成多道平行的褶纹,脸颊瘦削,嘴角有两撮小胡子,这在西北是很流行的做法。在从西北传来的犍陀罗式造像中这种衣纹也不鲜见。梁代晚期,成都出现的那种身着通肩式袈裟,褶纹偏于一边的佛像在炳灵寺等西北石窟的早期造像中也可看到,但成都的这种造像褶纹繁杂,稍显臃肿,可能受到来自建康风格的影响。因梁代海上交往已经十分频繁,从海上来的佛教经像和传教僧人很多,与四川联系密切。这时四川的佛教及其造像的风格受到多种环境因素的影响,渊源问题比较复杂,应该说是多元的,而非单是来自某一方面的因素,这与梁以前的情况不能同日而语。梁代四川虽远离海路,但梁王朝对四川的控制比前代更强,来自建康的影响应该说超过了西北和中原,随萧纪等官员入蜀的僧人对成都佛教的影响使这里的造像从风格到内容都发生了一些变化。另外,远在西北的于阗、河南诸国不断遣使向梁王朝献方物,说明梁武帝时国力强盛,不仅海上交通发达,其影响还远达于西域。(【唐】姚思廉《梁书·武帝本纪》,中华书局,一九七三年,八二~八五页)梁武帝之子萧纪在蜀十多年,「西通资陵、吐谷浑」,证明了梁王朝对成都控制的加强。梁王朝与西北诸国的交往当是由河南道经青海或河西、陇南入川,再顺襄阳而下达于建康的。因当时梁与北魏处于敌对当中,常年交战,在与西北的交通中四川显得特别重要,可说是建康通往西北的枢纽。梁对四川的经营范围达及今之云南,佛教影响也及与此,云南大理州巍山出土的佛教造像就有与成都这一期的梁朝造像极相似者。

图一〇 南朝 佛立像

佛像颈部残存一道阴刻颈纹线,肩部宽厚,披田相纹袈裟,田相纹以较浅的阴线雕出,袈裟贴体,身体轮廓清晰可见。

图一一 梁普通四年(五二三年) 康胜造释迦牟尼背屏式造像(正面及背面拓片)

图一二 梁中大通四年(五三二年) 释僧镇造释迦背屏式造像(正、背面)

背面铭文为:「梁普通四年三月八日,弟子康胜发心敬造释迦文石像一躯,愿现在眷属常安隐(稳),舍身受形,常见佛闻法,及七世父母,合一切有形之类,普同此愿。早得成佛,广度一切。」底部为长方形台座,台座上分三排造像,造像背光形成背屏。最前排一佛二菩萨二狮位于二层台上,接近圆雕,中排高浮雕四菩萨像位于佛两侧背屏上,最后一排佛与菩萨间背屏上浮雕四弟子,台座上二层台两侧圆雕二力士,二层台正面浮雕五伎乐人。两侧面各雕一护法,背面雕供养人和造像铭文。铭文十行,共七十四字,行间有界栏,铭文为:「中大通四年八月一日/繁东乡齐建寺比丘/释僧镇发心敬造/释迦石像一躯愿/生生世世因真出家/离一切苦得一切乐/过去者生天现在者/安隐无诸障碍广/及六道普同此愿/为亡父母造。」

第三期(五世纪中期)大量流行前一期出现的身着通肩袈裟的阿育王造像,如西安路太清五年(五五一年,太清纪年只有三年,在成都却一直沿用到五年,参见《成都市西安路南朝石刻造像清理简报》,《文物》,一九九八年第十一期,一四页)造像与万佛寺北周保定年间所造阿育王像(图一三),服饰完全相同,风格也几乎一致。另外,这时还流行双尊的菩萨造像和释迦造像(图一四、一五、一六),造像的内容和风格都发生了变化。这期造像为前一期的继续和发展,但北周统治四川后,成都的造像受到了更加复杂因素的影响,与其他地方一样,产生了一些全国趋于一致的特征,如佛的螺发,螺纹很低,肉髻宽大、低平,悬裳座式袈裟悬垂部分减少等(图一七)。

造像所反映的信仰问题

从考古实物我们可以看到,第一期弥勒像特别多,其次是无量寿。观音以佛的形象出现。第二期第一阶段释迦像特别流行,也有无量寿,并开始有释迦涅槃等简单的佛传故事作装饰。第二阶段则大量流行释迦和释迦多宝并坐像,其次是释迦双身像和观音像,并有维摩文殊对坐、涅槃、骑马越城、礼佛和树下成佛等佛传故事作装饰。第三期又以阿育王和菩萨像最多,同时流行释迦像。这种变化是当时信仰变化的一种反映,与当时整个历史背景相符,在文献记载当中也得到了反映。

宋齐时,四川主要流行弥勒、无量寿信仰,这种现象一直到梁初。梁武帝后逐渐变为观音、释迦、释迦双身、释迦多宝,梁后期又出现了阿育王像。实物中梁代有一些弥勒像,如栖霞山弥勒大像、新昌弥勒像等,但均是始作于齐,到梁时完成,其思想基础在梁以前。观世音和阿育王信仰是梁代佛教的特征之一。《无量寿经》从汉末安世高之初译至曹魏康僧会等人的再译、三译,均出自中原。初译《弥勒成佛经》《弥勒本愿经》的译经大师竺法护于泰始二年(二六六年)至永嘉二年(三〇八年)在敦煌、长安、洛阳一线传译经文,后来鸠摩罗什在后秦长安又再译《无量寿经》《弥勒成佛经》《弥勒下生经》等。当时后秦地区弥勒信仰和无量寿均流行,鸠摩罗什的门下就有信奉无量寿的。(任继愈《中国佛教史》第二卷,中国社会科学出版社,一九八五年,二八一〜二八二页)鸠摩罗什对这些佛经的再译反映了后秦所据的关陇地区对无量寿佛和弥勒下生崇拜的需要。至四一八年,赫连勃勃入长安,实行灭佛政策,长安地区所聚道安、鸠摩罗什等名僧星散,许多流入西凉和南方,也有流入四川及四川交往颇多的陇南麦积山者,如前提到的释玄高。(汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》增订本,北京大学出版社,二〇一一年,二七四〜二七五页;宿白《南朝龛像遗迹初探》,《考古学报》,一九八九年第四期,四〇四页)在西凉的酒泉、武威、敦煌等地发现的北凉石塔上多有弥勒形象(在敦煌市博物馆、武威博物馆都存有这种佛塔),实物远远早于四川和其他地区。目前发现最早的纪年弥勒菩萨形象就是酒泉发现的北凉承玄二年(四二八年)高善穆造石塔上的弥勒菩萨龛像。现存最早有明确纪年的无量寿像是甘肃省永靖炳灵寺第一六九窟中的第六龛之本尊像,像上方有「无量寿佛」榜题和西秦建弘元年(四二〇年)题记。它们均发现于甘陇地区。如前述关于甘陇地区造像对成都造像的影响,因此成都的弥勒和无量寿信仰当均来源于北方,与西凉和陇南关系密切。宋齐时南方其他地区大量流行无量寿和弥勒信仰当也与长安等北方中原地区名僧大量南下有关。

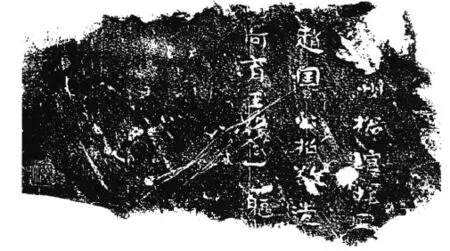

图一三 北周保定年间(五六二年~五六五年) 宇文昭造阿育王立像(正面及发愿文拓片)

佛像披通肩袈裟,薄衣贴体,身体轮廓清晰可见。袈裟自身后通覆两肩,右襟绕颈部交叠四层,中间折角形成鸡心领,下摆经胸前和双腿绕搭于左肩后。两腿直立。背面阴刻铭文三行,每行六字,共十八字:「益州捴管柱国/赵国公招敬造/阿育王像一躯。」

图一四 菩萨立像

菩萨像颈部残存二道阴刻颈纹线,戴环形项圈,项圈由上下各两圈较小的联珠纹和中间一圈较大的联珠纹组成,项圈最外层饰一圈莲瓣纹垂饰。右臂上举于胸前,持物残损,仅存柄部,似为柳枝。左腿微屈,右腿直立。背后璎珞呈「X」形交叉。

图一五 立佛(正、背面)

通体紫彩贴金。覆莲圆台,莲台下有圆形座基,座基周围浮雕狮子、伎乐和说法图。

图一七 坐佛像

图一六 双观音造像

南朝宋齐流行弥勒佛和无量寿佛的同时,北魏则正是兴安复法至迁都洛阳以前,这时北方「佛重禅观」所需形象主要是释迦佛、三世佛和作证之七佛、决疑之弥勒菩萨以及修法华三昧所思念之释迦、多宝二佛对坐与劝法之普贤菩萨,决疑之弥勒未成佛,作菩萨装,交脚坐。弥勒佛则已于龙华树下成道作会,普度人天。南北对弥勒的要求有别,故北方所奉之形象和南方流行的与佛像无异的坐像或立像有显著差别。(宿白《南朝龛像遗迹初探》,《考古学报》,一九八九年第四期,四〇六页)在成都发现的第一期造像中,弥勒既有最早出现于北方的交脚菩萨形象,又有后来流行于南方的与佛无异的形象,可见成都对弥勒的要求南北兼容。成都造像中骑马越城、七佛等题材在敦煌、河西炳灵寺等地早已流行。成都发现的维摩文殊对坐像最早在西北甘肃永靖炳灵寺西秦建弘年间的洞窟壁画中可以看到,麦积山西魏壁画上也有同样的内容。(甘肃文物考古队、炳灵寺文物保管所《中国石窟·永靖炳灵寺》,文物出版社,一九八九年,三七页;天水麦积山石窟艺术研究所《中国石窟·天水麦积山》,文物出版社,一九八九年,图一六〇)而据《历代名画记》载,早于麦积山和炳灵寺的东晋时期,南方的顾恺之所画维摩像有「清羸示病之容,隐几忘言之状」,创造了当时人物画的新风尚,一时引为美谈。

这些都表明成都是建康地区和西北地区文化交往的中转站,其佛教文化到梁代兼容了南北特点,特别是梁代佛教造像的变化与建康的关系尤为密切。