移动IP技术及三标识分离研究

陈龙

(北京交通大学计算机信息与技术学院,北京 100044)

移动IP技术及三标识分离研究

陈龙

(北京交通大学计算机信息与技术学院,北京 100044)

就改进现有移动IP技术进行研究,现有的移动IP技术是对已有IP网络协议的补充与改进,但由于IP网络的一些先天不足,导致出现三角路由,安全性差等问题。在此基础上提出身份标识、位置标识、路径标识、三标识分离的移动IP解决方案,从根本上解决现有移动IP技术的问题。

移动IP技术;向量地址;三标识分离技术

0 引言

随着信息技术的发展,出现了大量的移动网络节点,这些移动节点需要在不间断当前通信的基础上保持访问Internet,为了支持移动节点的网络访问,出现了移动IP技术以及一系列优化技术,然而传统的IP网络在移动支持的局限性日益显现,亟需开展下一代网络互联技术的研发。

1 移动IP体系结构

现有的移动网络大致可以分为两类:一类是因特网的无线扩展,它是在IP网基础上,增加了Wi-Fi等无线网络;另一类是蜂窝移动通信系统,在经历了第一代、第二代和第三代的发展后,目前正在向4G和LTE方向演进,按照3GPP等组织的观点,未来的移动通信系统也要向全IP网方向发展。因此可以认为,现有移动网络体系架构均以IP网为基础。

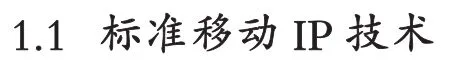

移动IP技术是得到广泛认可的,使移动节点可以以固定的IP地址实现跨网段的漫游功能,同时可以实现数据的无缝和不间断传输[1-2]。在移动IP技术中,包括了三个实体——移动节点、归属代理、外部代理。

移动节点有一个由归属网络分配的固定IP地址,如果该节点位于归属网络内部,则使用和固定IP一样的操作策略,不使用其他的移动IP功能。

如果移动节点漫游到其他网络区域,即连接在外部链路上时,移动节点需要从外部代理处获得转交地址,并在归属代理处进行注册,注册后归属代理更新绑定缓存,存储移动节点的归属地址和转交地址的关联关系。当发生与移动节点的通信时,把发往移动节点的分组目的地址设为该移动节点的归属地址,这些分组会路由到移动节点归属网络的归属代理,归属代理截获这些分组之后对分组进行封装,运用隧道技术发往移动节点。而移动节点与通信节点通信时,可以通过外地代理直接发送消息。

图1 通信主机与移动主机的三角路由

如图1,移动节点收发信息时的这种路径不一致就称为三角路由,三角路由带来的移动节点的通信延迟,产生大量的额外开销。

为了解决三角路由问题,提出了一系列路径优化移动IP技术,其中比较典型的有ROMIPv4、Reverse Routing等。这些方案的核心思想都是让通信节点可以和移动节点直接路由,并且尽量减少移动节点进行网络切换时造成的分组丢失。ROMIPv4定义了移动绑定信息,通信节点会缓存移动节点的归属地址与当前转交地址之间的映射关系,这样通信节点发送消息时就可以直接路由到移动节点而不必经过移动节点的归属地址。Reverse Routing协议通过向通信节点的所属路由发送注册信息告知路由器移动节点的归属地址以及当前转交地址,路由器在收到通信节点发往移动节点归属地址的消息时就会转发到移动节点当前的转交地址。

这些路径优化移动IP方案在一定程度上解决了三角路由问题,提高了路由效率,但同时也不可避免地带来了一些新问题,有的需要修改通信节点上的软件,增加封装等功能,产生一定通信延迟;有的不支持平滑切换,在移动节点切换网络时造成大量的分组丢失。

移动IP技术产生这些弊端的根本原因在于IP网在设计之初并没有考虑移动性支持的问题,传统IP网不能支持节点的移动,究其本质原因,是因为IP网中没有区分身份标识(ID)和位置标识(Locator)的概念。IP网中,节点的IP地址具有双重功能:一方面,它起身份标识的作用,被运输层协议用于连接管理(如TCP协议使用四元组<源IP地址,源端口,目的IP地址,目的端口>来标识一个连接);另一方面,它起位置标识的作用,被IP协议用于分组转发过程中。在节点位置固定的场合下,其身份标识和位置标识的对应关系是固定的,不会引起严重问题;但在节点移动的场合下,其身份标识和位置标识的对应关系不再固定,而随着节点的移动不断改变。当节点移动的同时还要保持通信的连续性时,出现了一对矛盾:一方面,为了维护运输层TCP连接的完整性,需要保持节点IP地址不变;另一方面,为将分组正确转发至移动节点的当前位置,则需要改变节点的IP地址。这就是传统IP网在支持节点移动时所遇的问题。

而在传统IP网基础上设计的移动IP网难免出现了如下的问题:

(1)这种移动性是外加的而不是内在的,是在IP网体系架构基础上通过打补丁而得到的。几十年的研究表明,对IP网修修补补没有前途,解决了这个问题又会带来其他更多的问题。提出移动IP解决了移动性支持问题,但也带来了以下更多的问题。

(2)使用两层地址方案,即用两个IP地址分别实现IP地址所承担的身份标识和位置标识两种功能,造成IP地址的浪费。而在IP网中IPv4地址是非常宝贵的资源。

(3)为了保持运输层连接的完整性(仍然使用原来的IP地址),通信时,需要采用隧道的方式,用当前的转交地址进行分组转发。隧道的使用一方面增加了分组的传输开销和节点的封装/解封装操作开销,另一方面可能隐藏分组的QoS信息,影响服务质量的提供。

(4)三角路由问题,增加了分组传输的时延,并且增加了网络的通信量负载。路径优化移动IP和移动IPv6缓解了这一问题,但又引起了可伸缩性和安全性等新问题,因此并不实用。

(5)切换时需要通知位于归属网络的归属代理,时延较大,并会引起较多的分组丢失,同时给广域网络增加了信令负载。

2 三标识分离技术

随着移动互联网的发展,原本互联网的不支持移动IP的特点开始慢慢的显现出来。

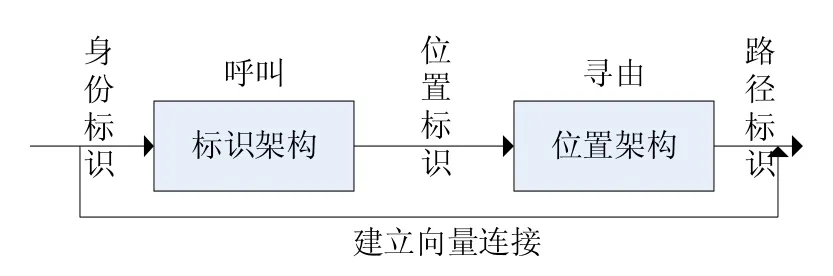

为了彻底解决移动IP的三角路由,安全性等问题,提出了身份标识、位置标识、路径标识三标识分离的新网络体系。三种标识分别满足网络的不同功能面要求,相互配合,形成人方便,机器高效的网络标识体系。

身份标识用于标识电子设备的身份,在运输层和呼叫过程使用,位置标识用于标识电子设备的位置,在路由过程使用,路径标识用于数据转发过程中。节点移动时只是改变了位置标识,而身份标识保持不变,这样节点位置的改变对运输层来说就是透明的了。

(1)身份标识(ID)

每个节点拥有一个身份标识。身份标识主要根据网络对象之间的社会隶属关系赋予,对身份标识的唯一要求是全名在本组织架构中的唯一性。身份标识相对用户和组织关系固定,当节点发生移动时,其身份标识保持不变。层次关系的身份标识聚合形成标识架构。身份标识具有多样化和人性化的特点。不仅用户有ID,更大的网络对象比如网络设备和子网也有类似ID;ID可以采用人们习惯的各种代码或字符串,只要唯一即可,就是说,除了域名、电话号码、IP地址外,甚至邮寄地址、身份证号码、QQ号等都可以作为网络对象的ID,而且多种ID可以同时使用。

(2)位置标识(Locator)

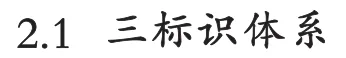

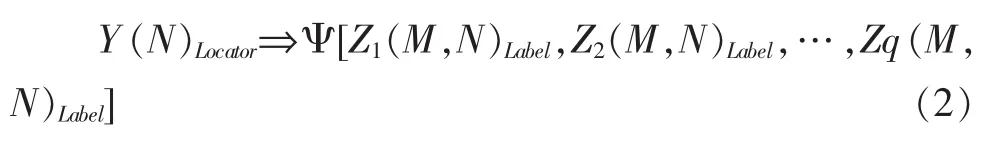

节点的每个端口对应一个位置标识,一条链路对应两个位置标识。网络拓扑关系决定了网络的位置架构,一个网络对象与位置架构的连接关系决定了该网络对象的位置标识。当节点发生移动时,其位置标识随之发生变化。位置标识具有统一化和层次化特征,所有ID都映射成统一的Locator。Locator的全网统一性和层次性可以有效提高网络的效率。Locator的长度随需而定,虽然可以采用固定长度的Locator,但是不定长Lo-cator可以使网络无限可扩展,并提高网络信令的表示效率。身份标识、位置标识及相应标识架构和位置架构示意图如图2所示。

图2

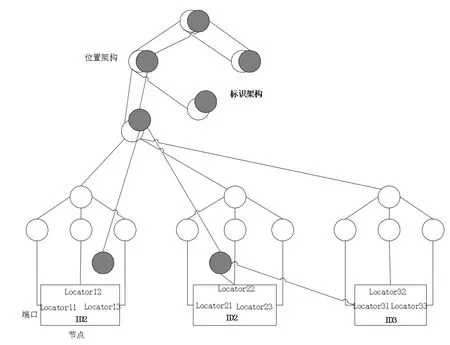

以向量地址作为交换标签而建立的数据传送通信网称为向量传送网,简称为向量网。

在向量网网络拓扑中,每一个网络节点都有各自的端口号,由源地址到目的地址的通信路径就称为向量地址,由每个节点的输出端口号序列构成,而每一个端口号则称为分量地址[3-4]。

图3 向量网示意图

如图3所示,节点A到D的路径为1,3,3,3。实际使用时使用二进制表示,即1,11,11,11。

(3)路径标识(Route)

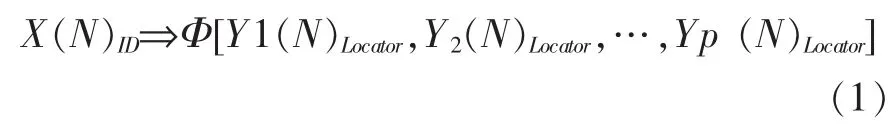

也称交换标签(Label)。交换标签必须方便传送面高速简单地交换转发数据,采用向量地址作为交换标签。身份标识到位置标识的映射关系由公式(1)表示:

其中X(N)ID表示网络中节点N的身份标识(ID),Yi(N)Locator(i=1,2,…,p)表示节点N的位置标识(Loca-tor),式中Φ[·]是一对多的映射函数,完成节点的身份标识到多个位置标识的映射。

位置标识到路径标识的映射关系由公式(2)表示:

其中Y(N)Locator表示网络中节点N的某位置标识,Zi(M,N)Label(j=1,2,…,q)表示从节点M到节点N的路径标识(Label),式中Ψ[·]是一对多的映射函数,完成节点的一个位置标识到多个路径标识的映射,注意信宿节点N的位置标识与信源节点M无关,但到N的路径标识与信源节点M有关。

身份标识、位置标识和路径标识之间的一对多映射关系如图4所示。

图4 身份标识、位置标识和路径标识间映射关系

身份标识到位置标识的解析通过呼叫过程来完成,位置标识到路径标识的解析通过路由过程来完成。呼叫过程和路由过程合起来就是建立向量连接的过程,即建立起向量连接的同时完成了身份标识到位置标识再到路径标识的解析。整个解析过程如图5所示,信源以信宿的身份标识为目标发起呼叫,利用标识架构将信宿的身份标识解析为位置标识;有了信宿的位置标识,信源发起路由,通过位置架构解析得到路径标识,在此也就是向量地址。得到向量地址后,通信双方就可以快速高效的传送数据。

图5 身份标识到位置标识再到路径标识的解析过程

在三标识分离的网络体系中,终端部分存储着接入的网络的标识信息,可以判断接入的子网。同时路由节点也存有接入节点的身份标识等信息,定时对接入点发送请求信息,如果收到应答消息,可以判断节点还在子网中,如果没有应答消息,则可以确定节点故障或是产生了移动,也就是移动监测的过程。

节点发生移动时,通过洪泛的方式发送移动信息,通知接入路由保存接入信息,同时通过呼叫和路由过程可以建立完整的向量连接,完成身份标识到位置标识,位置标识到路径标识的构建。在三标识的网络架构中移动节点不需要定义归属地址和转交地址,每次移动都处理为网络拓扑的变化,只需要关注节点所属的路由变化即可,如图6所示。

图6 三标识分离下的节点移动

图中移动节点从A位置移动到B位置,通信节点到移动节点的出口路由发生了变化,通过移动监测,路由器感知到移动节点的变化,也就是移动节点位置标识的改变,此时重新构建网络拓扑结构,在新接入的路由器上注册移动节点信息。同时在确定节点的位置标识改变之后,为了保证较小的丢包率,提高切换性能,根据位置标识的改变寻找新的路径标识,进行路径切换。

由于在三标识分离网络体系中,节点之间是多径连接的,因此在路径切换时,存在以下两种情况,一是移动节点除了中断的原链路外,还存在与通信节点的其他链路,此时虽然原链路中断,但由于转发功能和选路功能高度分离,在拓扑更新的同时,通信节点还可以通过其他链路和移动节点进行通信,实现了软切换。还有一种情况是移动节点与通信节点之间仅存一条链路,此时节点的移动导致的链路中断会暂时中断通信节点与移动节点之间的通信,在路径切换完成之后,重新建立新的通信链路才能重新通信。

3 结语

本文探讨了现代移动IP技术的现存问题和发展趋势,在分析已有问题的基础上提出了三标识分离的新一代网络体系架构。目前移动IP技术还在不断发展中,三标识分离的网络技术也还不太成熟,一些相关机制还需要进一步完善,随着网络和通信技术的不断发展,相信在不久的将来这些问题都能得到解决。

参考文献:

[1]Perkins C.IP Mobility Support for IPv4.IETF RFC3344,Aug,2002.

[2]Perkins C.IP Mobility Support for IPv4,revised.IETF Internet-Draft,Jan.2010.

[3]梁满贵.一种向量网络地址编码方法.中国专利,ZL200610089302.6.2009-09-02.

[4]Aqun Zhao,Mangui Liang.A New Forwarding Address for Next Generation Networks.Journal of Zhejiang University Science C,Vol.13, No.1,pp.1-10,2012.

[5]赵阿群,梁满贵,廉松海,郭箭铭.向量地址平均长度研究[J].高技术通信,2011,21(12):1246-1251.

Research on Mobile IP Technology and Separation of Three Identifications

CHEN Long

(School of Computer and Information Technology,BeiJing Jiaotong University,Beijing 100044)

Studies the modern mobile IP technology,the modern mobile IP technology is a supplement and improvement to the existing IP network protocol,due to some congenitally deficient of IP network,resulting in some problems like a triangle routing,poor security.On this basis, puts forward the solution of mobile IP that bases on identity,locater,route,three identifies’separation,which fundamentally solves the problem of the existing mobile IP technology.

Mobile IP Technology;Vector Address;Separation of Three Identifications Technology

1007-1423(2016)08-0056-05

10.3969/j.issn.1007-1423.2016.08.012

陈龙(1991-),男,云南昆明人,硕士研究生,研究方向为移动互联网

2015-12-29

2016-02-28