清代河湟谷地农业灌溉水渠的地理空间分布特征

罗仲朋,刘峰贵,陈 琼,周 强,沈彦俊

(1.青海师范大学生命与地理科学学院,西宁 810008;2.中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心水资源重点实验室,石家庄 050022)

1 概 述

中国属于典型东亚季风气候区,降水在季节分配上极不均匀,雨季从东南沿海向西北内陆地区依次递减,北方地区雨季开始晚、结束早,降雨量小,西北地区该趋势尤为突出[1-4]。这种气候特征决定了灌溉对于农业、社会经济的重要性,尤其是在干旱、半干旱地区灌溉对农业生产的作用显得尤为突出[5-9]。

中国灌溉农业的起源可追溯至新石器时代早期,在6 ka BP的长江下游古稻田遗址中就发现与古稻田配套的水坑、水沟、水井和水塘等原始灌溉水渠[10]。夏、商、周时期的灌溉井田沟洫体系制度较好地体现了中国早期农业发展阶段对旱能灌、涝能排的思想[11-14];秦汉时期都江堰与成都平原的灌溉农业以及郑国渠与关中平原的灌溉农业发展证明农业灌溉工程的规模化已经形成;三国至唐宋时期灌溉农业扩展至黄河、海河流域大部分区域,同时南方坡塘灌溉、东南沿海地区的拒咸蓄淡灌溉工程已基本形成;元、明、清时期畿辅地区的灌溉农业以及边远地区的灌溉农业兴起,内蒙古、新疆、云南、广西、海南岛、台湾等边远地区均有较大发展[8,15-17]。

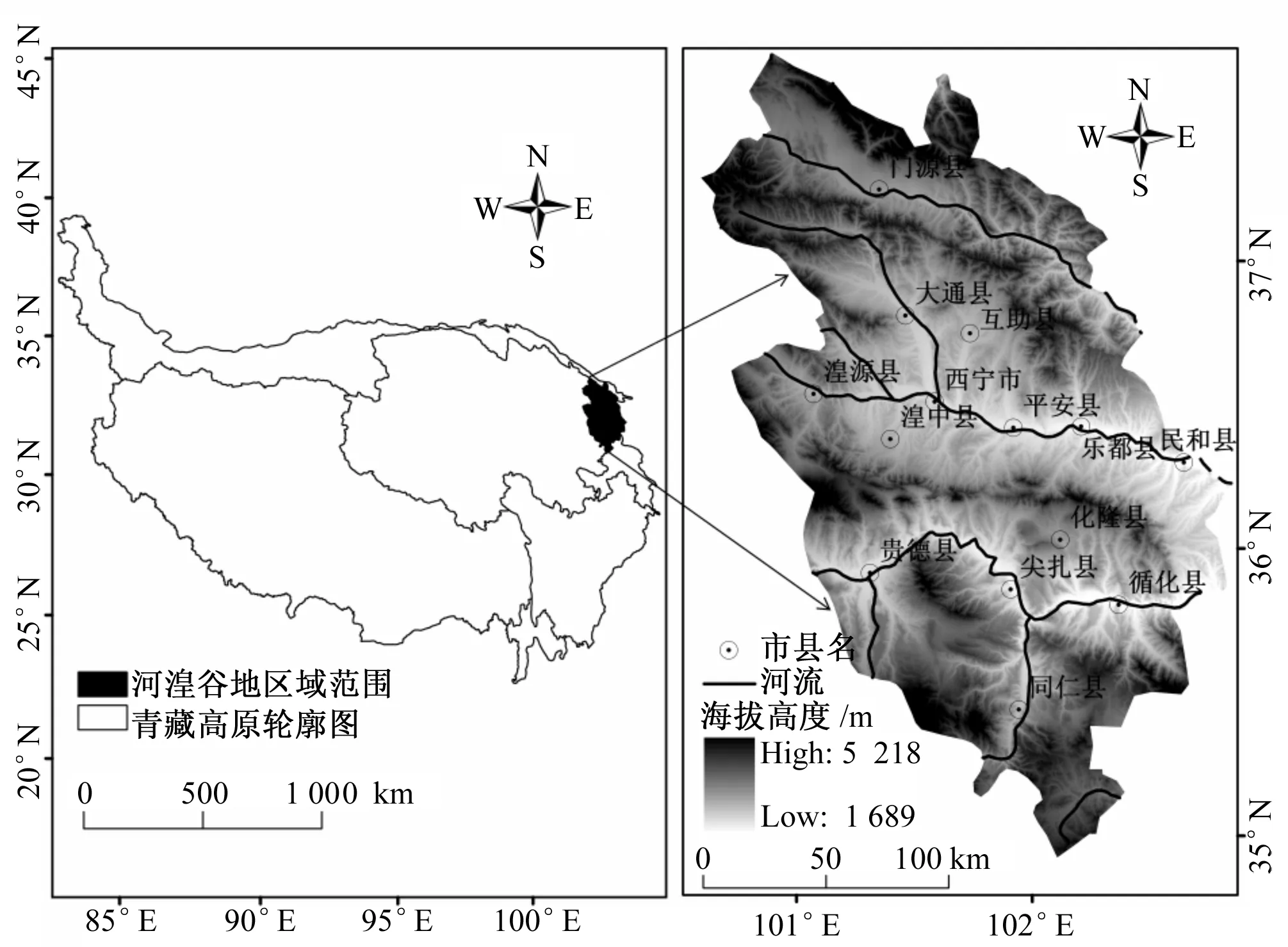

位于青藏高原东北缘的河湟谷地相对于青藏高原其他地区,海拔较低,气候温和,土地肥沃,适合农业的发展。但由于深居内陆而干旱少雨,雨热同季,年降水量在250~550 mm,不能有效满足农作物的生长,故该区域是典型的灌溉农业区[18,19]。自汉代屯田戍边以来,灌渠就成为农业发展的必然选择。由于青藏高原及其周边地区社会经济发展速度相对缓慢,区域开发强度较低,历史时期的灌溉渠系破坏程度较小,因此,可以利用高分辨率遥感影像、野外水渠样点实地调查和人工数字化识别技术重建历史时期的农业灌溉水渠;并可利用高分辨率遥感影像和地形图,完成灌溉水渠的数字化制图,对其空间格局进行了分析,反映历史时期人类活动的强度和规模,同时也能揭示流域景观结构和土地利用方式以及区域环境变化[8,9]。河湟谷地是青藏高原最主要的农业发展区之一,因此,本文利用历史文献资料及其地面实证调查,在重建清代灌溉渠系的基础上,进一步分析其灌溉农业的分布及其空间格局,对理解清代河湟谷地人类活动、农业发展以及环境演变具有重要意义,也为重建历史时期和河湟谷地人类活动及其耕地规模奠定基础(见图1)。

图1 研究区位置图及河湟谷地灌渠分布图Fig.1 The location of the study area and the distribution of irrigation canals in Hehuang valley

2 资料来源与研究方法

2.1 资料来源

历史文献资料主要来源于《青海方志资料类编》[20],《西宁志》[21]、《西宁府新志》[22]、《西宁府续志》[23]、《甘肃通志》[24]、《甘肃通志稿》[25]、《碾伯所志》[26]、《循化志》[27]、《丹噶尔厅志》[28]、《青海经济史》(古代卷)[29]等。

2.2 研究方法

(1)资料整理、订正与空间绘制。据史料记载清代河湟谷地主要行政建制由西宁县、大通县、碾伯县、贵德县、循化县、丹噶尔厅、巴燕戎格厅构成[30],7个县(厅)中丹噶尔厅设置最晚,设于道光九年(1829年)。本文参考谭其骧主编的《中国历史地图集》[31]以及牛汉平主编的《清代政区沿革综表》[32],以道光九年(1829年)河湟谷地县域的行政界线划分为准[18],并与1980年河湟谷地现代行政范围加以比较,基本和现代的西宁市、湟中县、平安县、乐都县、民和县、湟源县、大通县、互助县、门源县、循化县、尖扎县、化隆县、同仁县以及贵德县一致,故本文采用河湟谷地现代14个市县辖区范围界限。

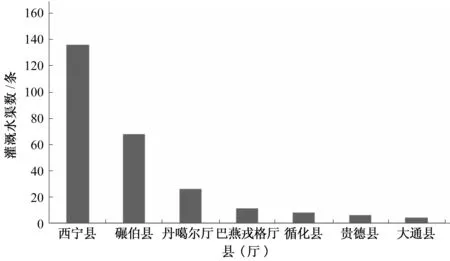

《西宁府新志》等史料记的清朝灌溉水渠分西宁县、大通县、碾伯县、贵德县、循化县、丹噶尔厅、巴燕戎格厅。记载中,清代河湟谷地灌溉水渠最短为一二里,最长不过二三十里,而河湟谷地7个县(厅)辖区总面积约为3.3万km2,在图上无法用线状数据很好地表达,因此在文中,仅以点的形式代替线状灌溉水渠。再以史料记载各灌溉水渠的名称市县的相对位置,借助实地调查验证,绘制出清朝河湟谷地灌溉水渠空间分布图。因大通县河东渠、河西渠以及东峡渠为分段记载,巴燕戎格厅记录部分缺失,据此,整理出清代各个地区的灌溉水渠264处,再结合《青海经济史》(古代卷)[29]整理其中重复记录、缺失及记录模糊不清部分,最终得到清朝西宁县四大水渠136道水渠、大通县4道水渠、碾伯县三大水渠68道水渠、循化县三大水渠8道水渠、贵德县6道水渠、巴燕戎格厅11道水渠、丹噶尔厅26道水渠共计259道水渠的具体信息,实际调查获得水渠数为252道。

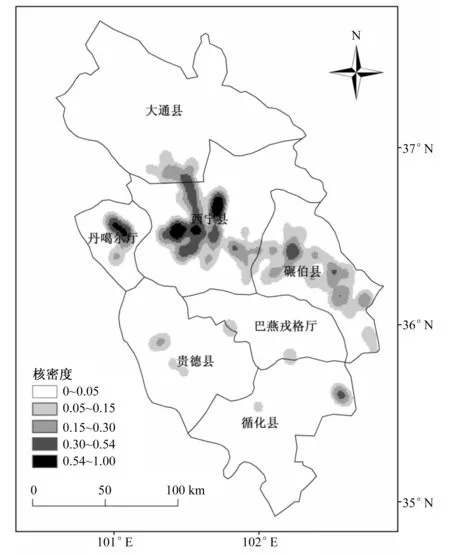

(2)核密度估计法(Kernel Density Estimation, KDE)。核密度分析可以反映区域内灌溉渠系的规模和程度,更进一步揭示区域地理环境条件和耕地开垦强度。其分析模型如下:

(1)

式中:k[(x-xi)/h]为核密度函数;xi为各个点的核密度;x为网格中心处的核密度;h为阈值;n为阈值范围内点的个数。

其几何意义为:点密集的区域事件发生的概率高,点稀疏的地方事件发生的概率低。在每个xi中心处的密度最高,向外扩散时其密度不断降低,当距离中心达到一定阀值范围密度为0,网格中心x处的核密度为阈值范围内的密度之和[33,34]。利用ArcGIS中Spatial Analyst工具集成的Kernel Density进行核密度估计并对其计算结果进行标准化处理,生成河湟谷地灌溉水渠的核密度分布格局。

(3)地理集中指数E。用来衡量河湟谷地灌溉水渠在各市县之间的集中程度即不同地区的不平衡程度。计算公式如下:

(2)

式中:E为地理集中指数;Pi为i县(厅)内灌溉水渠的个数;S为研究区灌溉水渠的总数;n为县(厅)的个数, 即n=7。

(3)

3 河湟谷地农业灌溉发展史

中国历史上的原始农业始于黄河流域,主要通过水库渠的修建以及灌溉而发展[10,14,15]。河湟谷地地区作为黄河上游重要的农业区,其原始农业大致可追溯到6.0 ka BP的马家窑文化(与黄河中下游大汶口文化同期),大约4.2 ka BP之后原始农业萎缩,畜牧业兴起,据记载此后一直处于羌人活动的地区,至秦厉公时(公元前476年-前443年)“河湟间、少五谷、多禽兽、以狩猎为事”[36],汉宣帝神爵元年(公元前60年)河湟地区开始实施屯田,其屯田区域集中在临羌至浩门间的湟水沿岸,虽然此次屯田只做了修渠、整地、耕种等的铺垫工作,后因汉、羌部族关系发生根本变化,赵充国上奏请罢屯兵而终止,并未完成一个完整的耕种收获过程,但灌溉农业在河湟谷地由此落户;东汉时期,河湟地区屯田农业发展成为3个中心,金城郡西南部的黄河沿岸地区、金城郡西部都尉府所在的龙耆(今民和县古鄯镇)地区和湟中地区的临羌(今湟源县)[37],此后因边区战乱等原因,河湟谷地的屯田活动及灌溉农耕事业停止发展;直到唐、宋时期灌溉农业才得到恢复,特别是宋朝在河湟谷地地区的地方政权唃厮啰地方政权与宋王朝建立亲密外交关系,并在河湟地区推行“寓兵于民”的屯田戍边政策,划拨土地、免税耕种、兴修水利、开渠引水等,使灌溉农业得到发展[38]。明洪武二十二年(1389年)西宁卫屯田地不断向私有转化,屯田数量持续增加但屯田制度遭受严重破坏[39],到天启崇祯时期(公元1621年-1644年)屯田土地已被官豪势家强占或隐占,买卖殆尽,屯田制度最终完全废止。清朝时期采取移民实边,河湟地区实施大规模的农业开发,在明朝基础上兴修水利、推广先进生产技术等措施,耕地数量有了空前发展[40]。综上所述,自屯田开始,除东汉时期黄河沿岸的贵德地区农业有所发展外,历朝历代农业发展的重心都在湟水流域。是以处于湟水流域的,西宁县、碾伯县、丹噶尔厅农业发展较快且具有规模性,灌溉水渠随农业的发展而发展,因此其亦呈现相同的分布态势。本文基于清代历史文献的断面数据,只对清代河湟谷地灌溉水渠加以分析和讨论。

4 结果与讨论

4.1 灌溉水渠空间分布格局

根据文本资料中详细记载的灌溉水渠的名称、与各县厅的方位和距离、分渠数量、溉地段数以及下籽量,部分水渠记录其起始点及长度等内容,得到西宁县、大通县、碾伯县、巴燕戎格厅、循化县、丹噶尔厅、贵德县各灌溉水渠或水渠的数量等信息。河湟谷地清代各县域灌溉水渠分布状况如图2所示。

图2 清代河湟谷地各个县(厅)灌溉水渠数量Fig.2 The number of irrigation canals of county in Hehuang valley during the Qing dynasty

图3 河湟谷地灌溉水渠分布核密度Fig.3 Kernel density of the irrigation canals in Hehuang valley

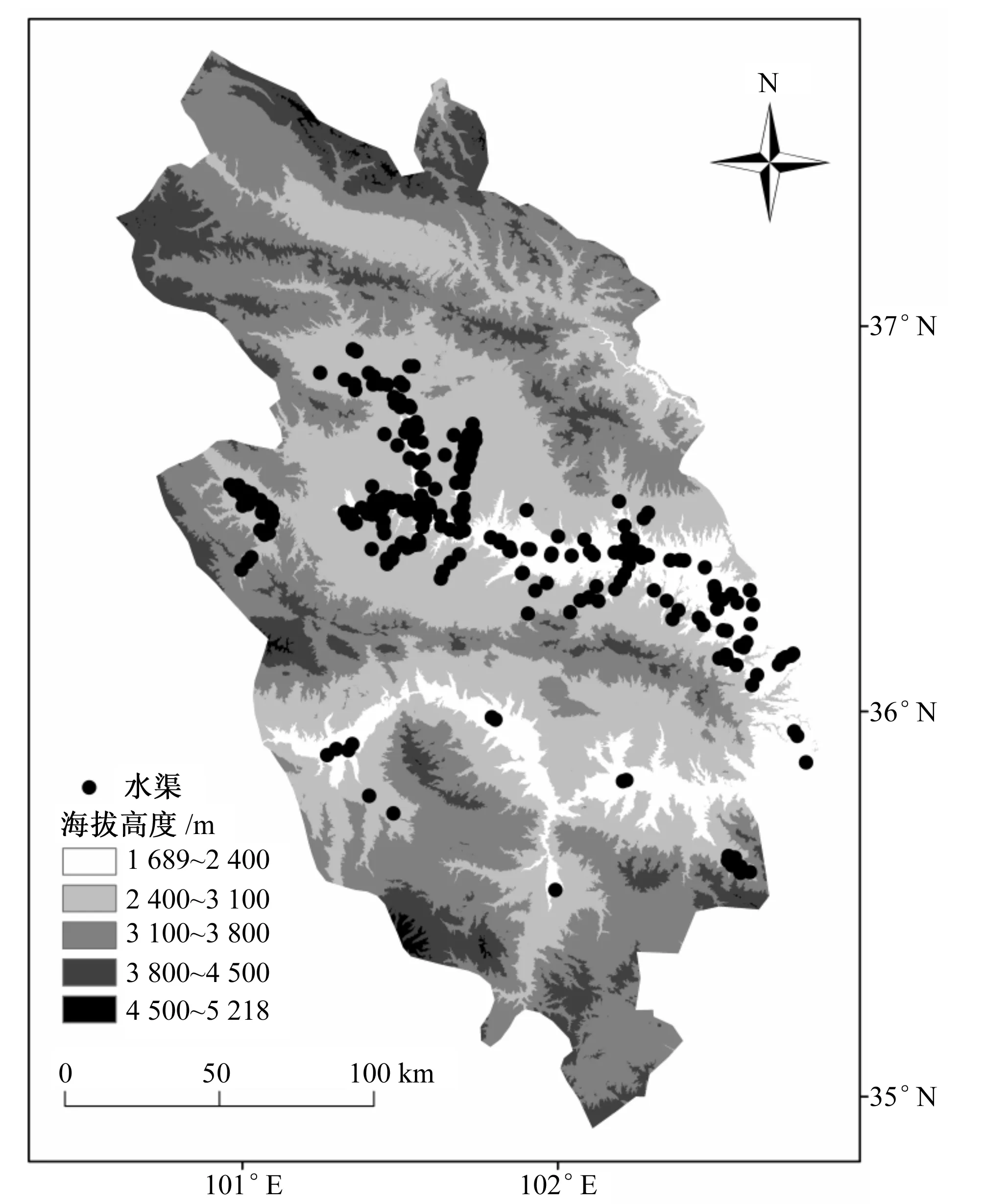

4.2 灌溉水渠与海拔高度的关系

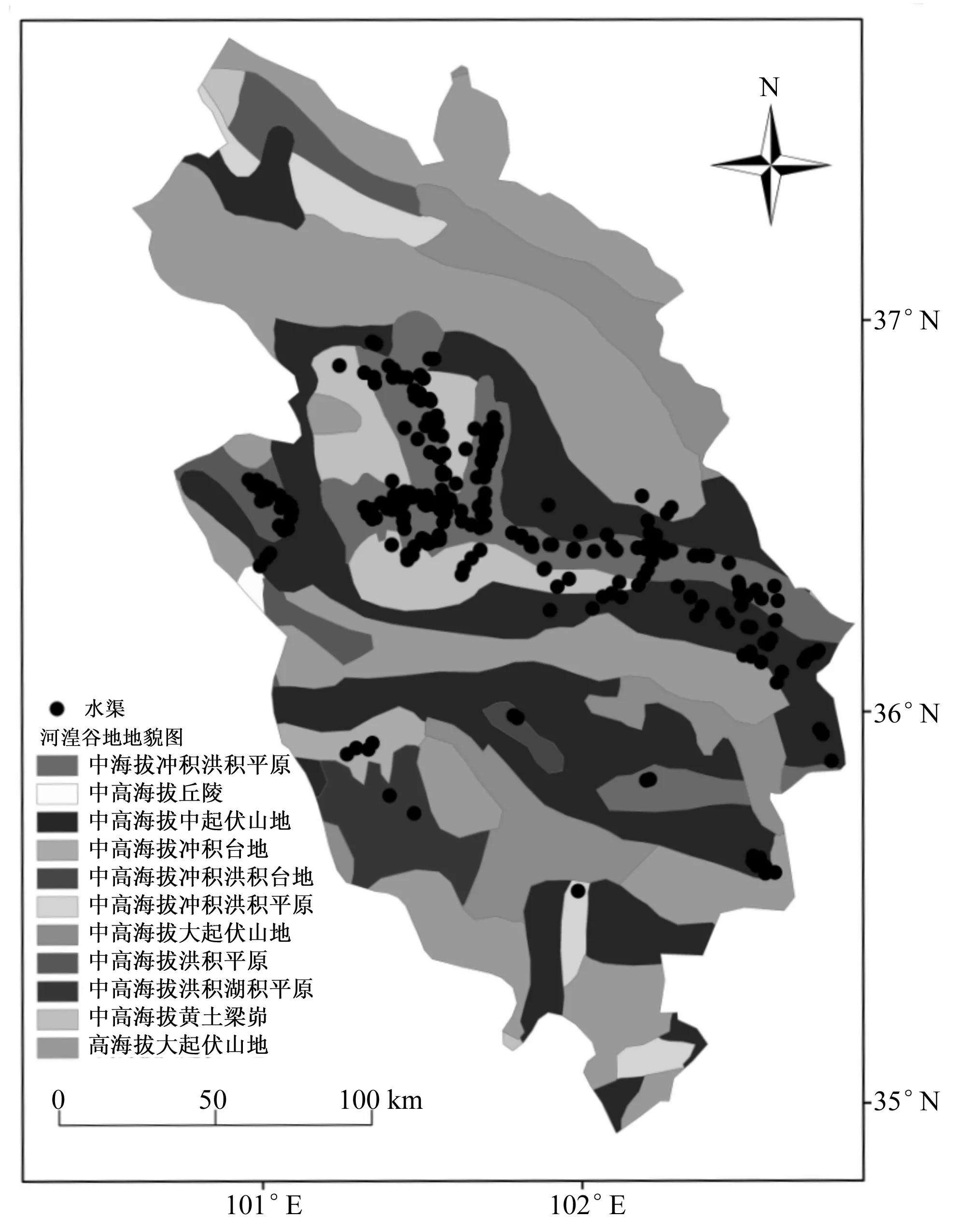

河湟谷地最低海拔高度为1 689 m,最高海拔为5 218 m。根据灌溉水渠和河湟谷地地形叠加分析发现河湟谷地灌溉水渠集中分布在海拔3 km以下的区域,海拔3 km是河湟谷地灌溉农业的上限。从图4来看,海拔最低为碾伯县的史纳渠1 801 m,最高为碾伯县的高店沟渠3 048 m。因此,将1 800~3 100 m的海拔高度以300 m为级差进行等级划分,得到不同海拔高度带中灌溉水渠数与所占百分比。由表1可知,海拔高度在2 100~2 400 m范围内灌溉水渠数为110处,占整个研究区灌溉水渠总数的43.65%,在5个不同海拔高度带中所占比例最大,灌溉水渠主要分布在西宁县境内,2 400~2 700 m海拔高度范围内灌溉水渠数72处,占全区的28.57%,位居第二,而海拔高度大于3 km的灌溉水渠数2处,仅占全区灌溉水渠总数的0.80%,主要分布在碾伯县和丹噶尔厅。由此可见,河湟谷地海拔高度在2 100~2 700 m范围内灌溉水渠数为总数的72.22%,最适宜灌溉农业的发展。

图4 不同海拔高度范围内的灌溉水渠分布图Fig.4 Distribution of the irrigation canals in the range of different elevation

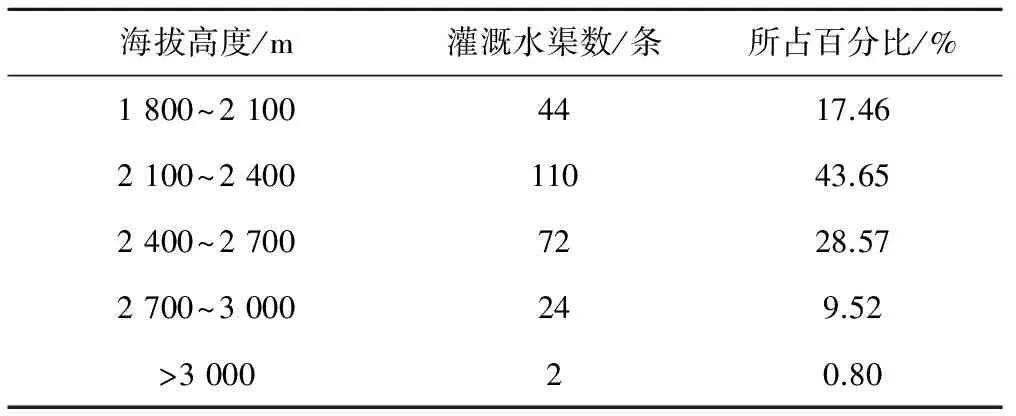

海拔高度/m灌溉水渠数/条所占百分比/%1800~21004417.462100~240011043.652400~27007228.572700~3000249.52>300020.80

4.3 灌溉水渠与地貌类型的关系

将河湟谷地灌溉水渠和地貌类型进行叠加分析表明,清代河湟谷地灌溉水渠主要分布在四种类型的地貌单元上。第一类为中海拔冲、洪积平原上,主要分布在西宁县中部、大通县南部、碾伯县中部以及巴燕戎格厅东南部的湟水干流及其支流的冲洪积平原地区;第二类是中、高海拔中起伏山地,主要分布在西宁县、碾伯县冲、洪积平原的外部周围的低山丘陵地区;第三类是中、高海拔洪积平原,该地貌类型集中分布在丹噶尔厅地区;第四类则是中、高海拔黄土梁峁地区,这一区域主要分布在中海拔冲、洪积平原与中、高海拔中起伏山地之间的空白区域(见图5)。由表2知,这4种地貌类型单元中的灌溉水渠数占研究区域灌溉水渠总数的94.84%,而中海拔冲、洪积平原的灌溉水渠数在这4种地貌类型单元中占60.25%,灌溉水渠在中、高海拔冲洪积平原、中、高海拔冲积台地、中、高海拔洪积、湖积平原、中高海拔冲、洪积台地以及高海拔大起伏山地有零星分布,相对数量较少,仅占总数的5.16%。说明河湟谷地中、低海拔冲洪积平原是灌溉农业发展的主要区域。

图5 不同地貌类型的灌溉水渠分布图Fig.5 Distribution of the irrigation canals in different physiognomy types

地貌类型主要所在地灌溉水渠数/条所占百分比/%中海拔冲击洪积平原西宁县、碾伯县14457.14中高海拔中起伏山地碾伯县、循化县5421.43中高海拔黄土梁峁西宁县228.73中高海拔洪积平原丹噶尔厅197.54中高海拔冲积台地贵德县41.59中高海拔洪积湖积平原贵德县20.79中海拔冲积洪积台地巴燕戎格厅20.79中高海拔冲积洪积平原循化县10.40高海拔大起伏山地碾伯县41.59

4.4 灌溉水渠与河流的关系

对河湟谷地灌溉水渠与最临近河流的最近距离分析表明:与最临近河流距离最远的是西宁县东北部的薛家渠,其距离为4.67 km。由此可见,清朝时期河湟谷地灌溉水渠离河流不超过5 km,以此为依据,以5 km为上限,在ArcGIS中利用Buffer Wizard工具对河湟谷地1∶100万河网图分别做1、2、3、4、5 km的缓冲区并对所得数据进行统计,结果由表3可知,0~2 km缓冲区范围内灌溉水渠数占整个河湟谷地灌溉水渠总数的97.62%,而3~5 km缓冲区则只占有2.38%。数据表明,该时期灌溉水渠的修建与发展主要被限制在离河流2 km的范围之内。其可能主要原因如下:明朝时期河湟谷地农田垦殖主要是沿着黄河及其最大支流湟水河的两岸分布的居民点周围进行的,农田大部分分布在川水地区,也即是沿河分布,灌溉水渠因此得到一定的发展[19]。清初,河湟谷地耕地垦殖主要为明代抛荒的以及驿站的土地,农业区大部分布在河湟谷地的川水地区以及湟水河支流的城镇、堡寨的周围,也即是说耕地呈现出以居民点为中心向外扩展的形态,依农业而生的灌溉水渠也呈现同样的发展趋势。明清时期河湟地区的农田垦殖规模虽然在此前的基础上有所发展,但由于此时人们自给自足的观念、生产工具的落后以及劳动生产力低下导致该时期的农田垦殖仍属于典型的资源依赖型开发模式[13],采用的仍是粗放型的农业生产技术,是以农业发展受到极大的限制,灌溉水渠发展同样受到限制,因此,其灌溉农业主要被限制在沿河2 km缓冲区范围之内。

表3 河流缓冲区内灌溉水渠数量统计Tab.3 The quantity statistic of irrigation canals in stream buffers

5 结 语

(1)根据历史文献可以重建灌溉渠系,以此反映当时人类活动的强度、耕地规模和农业发展的轨迹,可更进一步揭示历史时期环境变化和人类响应的互动关系。

(2)通过重建河湟谷地清代灌溉渠系的空间格局,发现河湟谷地灌溉水渠总体呈现出不平衡且集中分布的格局,集中分布在湟水中游地区的西宁县、碾伯县以及丹噶尔厅地区,黄河流域分布数量少且分散。

(3)通过对灌溉渠系和海拔、地貌、距河流最临近距离的分析表明:河湟谷地灌溉农业的海拔高度上限为3 km,在海拔2 100~2 700 m之间占整个灌渠的72.22%,对地貌单元的分析也证明中海拔冲、洪积平原,中、高海拔中起伏山地,中、高海拔黄土梁峁,中、高海拔洪积平原是灌溉农业的主要分布区;同时对主要干、支流的分析表明,清代灌溉渠系并不发达,主要集中在河流两岸5 km的范围内,97.62%的灌渠分布在2 km的缓冲区内,说明农业发展规模受河流的影响较大,对自然资源依赖性较强。

(4)对灌渠的分析方法仍待进一步完善,遥感、历史文献、地面调查等多种手段综合应用,是实现历史时期灌渠重建的主要途径,同时对地貌、土壤、气候类型、河流密度、水井等因素的全面分析才能客观揭示灌溉农业的规模及其概况,本文仅从宏观角度对其进行分析,对灌渠长度、灌溉面积以及微观空间格局等方面有待进一步深入分析。

□

[1] 陈豫英,冯建民,陈 楠,等.西北地区东部可利用降水的时空变化特征[J].干旱区地理,2012,35(1):56-66.

[2] 杨建玲,冯建民,穆建华,等.西北地区东部季节干旱的时空变化特征分析[J].冰川冻土,2013,35(4):949-958.

[3] 赵传成,王 雁,丁永建,等.西北地区近50年气温及降水的时空变化[J].高原气象,2011,30(2):385-390.

[4] 王根绪,程国栋,徐中民,等.中国西北干旱区水资源利用及其生态环境问题[J].自然资源学报,1999,14(2):109-116.

[5] Qin Xiaoguang, Liu Jiaqi, JiaHongjuan, et al. New evidence of agricultural activity and environmental change associated with the ancient Loulan kingdom, China, around 1500 years ago[J].Holocene,2012,22(1):53-61.

[6] Yuge Kozue, Anan Mitsumasa, Nakano Yoshisuke. Historical development of rice paddy irrigation system and problems on water management in recent years - Yamada diversion dam command area in Japan[J].Journal of The Faculty of Agriculture Kyushu University, 2008,53(1):215-220.

[7] Nelson Margaret C, Kintigh Keith, Abbott David R, et al. The cross-scale interplay between social and biophysical context and the vulnerability of irrigation-dependent societies: archaeology's long-term perspective[J].Ecology and Society, 2010,15(3):31.

[8] 胡宁科,李 新,郭 明.绿城垦区历史时期农业灌溉渠系信息的遥感识别与提取[J].中国沙漠,2013,33(5):1 577-1 585.

[9] 胡晓利,卢 玲,马明国,等.黑河中游张掖绿洲灌溉渠系的数字化制图与结构分析[J].遥感技术与应用,2008,23(2):208-213.

[10] 顾 浩,陈茂山.古代中国的灌溉文明[J].中国农村水利水电,2008,(8):1-8.

[11] 王双怀.中国古代灌溉工程的营造法式[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2012,41(4):41-47.

[12] 姚伟均.水利灌溉对中国古代社会发展的影响----兼析维特夫“治水----专制主义”理论[J].华中师范大学学报(哲学版),1996,(1):69-74.

[13] 姚兆余.明清时期河湟地区人地关系论述[J].开发研究,2003,(3):63-65.

[14] 张 武,付德阳,范朝辉.我国古代农田水利灌溉[J].东北水利水电,2004,22(245):54.

[15] 李清凌.西北古代农田水利开发的三个高峰[J].西北师范大学(社会科学版),2007,44(5):95-100.

[16] 吕卓民.明代河西、河湟屯垦区的水利建设[J].中国历史地理论丛,1999,(3):177-185.

[17] 牛宏瑞.历史上开发河湟地区的垦殖政策及措施[J].中国农史,1983,(4):1-9.

[18] 罗 静,张镱锂,刘峰贵,等.青藏高原东北部河湟谷地1726年耕地格局重建[J].地理研究,2014,33(7):1 285-1 296.

[19] 高小强.清代湟水流域农业开发[D].兰州:西北师范大学,2009.

[20] 王 昱.青海方志资料类编[M].西宁:青海人民出版社,1987:181-217.

[21] 苏 铣.西宁志[M].西宁:青海人民出版社,1993.

[22] 杨应琚.西宁府新志[M].台北:文海出版社,1968.

[23] 邓承伟,来维礼.西宁府续志[M].西宁:青海印刷局,1938.

[24] 李 廸.甘肃通志[M].台北:文海出版社,1966.

[25] 刘郁芬.甘肃通志稿[M].甘肃:甘肃省图书馆,1964.

[26] 李天祥.碾伯所志[M].北京:北京师范大学图书馆,1959.

[27] 龚景瀚.循化志[M].西宁:青海人民出版社,1981.

[28] 杨治平.丹噶尔厅志[M].甘肃:甘肃官报书局,1901.

[29] 崔永红.青海经济史(古代卷)[M].西宁:青海人民出版社,1998:180-181.

[30] 杨应琚.西宁府新志·地理志[M].台北:文海出版社,1968.

[31] 谭其骧.中国历史地图集(第八册)[M].北京:中国地图出版社,1996:28-29.

[32] 牛平汉.清代政区沿革综表[M].北京:中国地图出版社,1990:456-469.

[33] 陈 乾,凌素培.中国非物质文化遗产的空间分布特征及影响因素分析[J].地理科学,2013,33(10):1 166-1 172.

[34] 王法辉.基于GIS的数量方法与应用[M].北京:商务印书馆,2009.

[35] 朱沁夫,李 昭,杨 樨.用地理集中指数衡量游客集中程度方法的一个改进[J].旅游学刊,2011,26(4):26-29.

[36] 范 晔.后汉书·西羌传[M].湖南:岳麓书社,1965.

[37] 刘光华.汉代西北屯田研究[M].兰州:兰州大学出版社,1988:174-180.

[38] 蒲文成.宋代河湟开发述略[J].青海民族学院学报(社会科学版),2005,31(4):68-74.

[39] 左书谔.明代西北屯田与西北开发[J].开发研究,1986,(6):75-78.

[40] 姚兆余.清代西北地区农业开发与农牧业经济结构的变迁[J].南京农业大学学报(社会科学版),2004,4(2):75-82.