信息化与工业化深度融合的政策调整方向——基于中国省际面板数据的分析

■谢 康 肖静华 乌家培 周先波

信息化与工业化深度融合的政策调整方向——基于中国省际面板数据的分析

■谢康肖静华乌家培周先波

[摘要]中国制造2025核心内容之一是信息化与工业化深度融合。实证结果显示:相对于工业化促进信息化融合路径,信息化带动工业化融合路径与“两化融合”具有更为紧密的关系,这表明中国政府推动“两化融合”国家信息化战略已产生实际成效。然而,“两化融合”虽对提高经济质量有影响,但与经济规模不存在正相关关系,经济总量位于中间或中偏后的省份表现出更高的融合水平。同时,尽管中国省际“两化融合”水平的提升也像中国经济增长那样具有β趋同特征,但未达到普遍的空间自相关。据此,信息化与工业化深度融合的政策调整方向是什么,可以尝试基于中国省际面板数据的证据这一方法来回答,进而在中国制造2025背景下提出中国信息化与工业化深度融合的政策调整方向。

[关键词]信息化与工业化深度融合;融合偏离;空间相关性;β趋同

2015年5月,中国政府发布中国制造2025行动,以应对全球高端制造发展新趋势。信息化与工业化深度融合,构成中国制造2025行动的核心内容之一。同时,信息化与工业化融合也是当今中国政府促进经济增长的一项重要内容和措施,并构成了不断完善的中国国家信息化战略的核心政策命题。①2000年在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》中明确要“加快国民经济和社会信息化”,将推进信息化提高到“覆盖现代化建设全局的战略举措”高度;2005年在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中指出坚持以信息化带动工业化;2007年十七大报告提出大力推进信息化与工业化融合,促进工业由大变强;2010年在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中提出推动信息化与工业化深度融合,从而构成了从关注国民经济与社会信息化,到关注以信息化带动工业化,以信息化促进工业化,再到推动信息化与工业化融合,最终发展为推动二者深度融合的政策演化过程。但是,政策需要不断优化调整,中国信息化与工业化深度融合的政策调整方向在哪里?是否形成了实践效果?探讨这两个问题,对于理论界和政策部门进一步透视信息化与工业化深度融合政策,具有重要的理论指导价值和实践启示意义。目前,中国理论界主要通过构建信息化指数、工业化指数和融合指数、投入产出表、复合协同模型及联立方程模型等方法来实现对省份融合水平的分析。[1-4]然而,这类分析或者由于研究设计没有充分考虑信息化与工业化融合的经济理论含义而使实证分析无法表达融合路径的特征,或者由于采用指数方法的局限而无法分离出信息化与工业化融合时两条路径的随机过程特征。谢康等(2012)虽然通过建立随机前沿分析的信息化与工业化融合模型实现了对中国省际信息化与工业化融合质量的实证研究,[5]但未对省份信息化与工业化深度融合的区域特征、空间相关性和政策调整方向进行深入探讨。②尽管工业和信息化部2010年发布了《关于推进消费品工业两化融合的指导意见》,以及2011年4月工业和信息化部、科学技术部、财政部、商务部、国有资产监督管理委员会联合印发《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》,但整体上依然缺乏从全国区域层面指导各省份信息化与工业化融合的政策和建议。

一、文献回顾

信息化与工业化融合有两条基本路径,一是以工业化促进信息化,二是以信息化带动工业化。其中,工业化促进信息化阶段和信息化带动工业化阶段,信息化与工业化相持阶段是极其短暂的、不稳定的,虽然在形式上信息化带动工业化是工业化促进信息化阶段信息化与工业化趋同过程的重复,但这两个阶段存在本质上的区别,“信息化跨越”是这种区别的突出特征之一。[6]在工业化促进与信息化带动两条融合路径发展过程中,生产方式转变和创新带来的生产效率的提升,成为信息化与工业化融合促进经济增长的内在机制,学术界通常强调传统产业改造、生产方式转变、技术创新在信息化与工业化融合过程中的显著特征。[7-10]因此,构建信息化与工业化融合理论,既需要体现融合的技术效率本质,也要体现工业化促进与信息化带动两条融合路径的特征,而且需要将技术效率的经济概念与两条融合路径的理论框架相衔接,这是评价信息化与工业化融合理论构建严谨性和科学性的理论标准,也是选择和建立信息化与工业化融合测度模型与方法的理论依据。在本文中,信息化与工业化融合指信息化与工业化相互作用以实现技术效率的过程或过程状态。其中,技术效率指在既定的工业化条件下信息化投入成本最小化,或在既定的信息化条件下工业化投入成本最小化。[11-12]

信息化与工业化融合测度主要涉及三个问题,一是工业化测度,二是信息化测度,三是两者融合的测度。相比而言,工业化测度最为成熟,信息化测度相对成熟,信息化与工业化融合的测度研究最为薄弱。目前,信息化与工业化融合测度方法主要有三:一是分别建立工业化与信息化评价指标,再通过相关系数对信息化与工业化融合的相关性进行测量。二是应用层次分析法建立信息化与工业化融合的评价指标,之后采取主成分分析法或权重分析法对融合水平进行评价。[13]近年来,国内学术界提出采用VAR模型、菲德模型分析信息产业对经济增长的作用来讨论省份信息化与工业化融合水平,或基于投入产出表和复合协同模型测算省份信息化与工业化融合水平。[2-3]、[14-15]但是,无论是相关性研究法,还是主成分研究或权重分析法等,均未能充分表达信息化与工业化融合的技术效率特征,难以反映二者融合的随机过程特征。三是应用协调发展理论建立信息化与工业化融合模型。陈小红(2007)提出可借鉴协调发展理论来探讨信息化与工业化融合问题。[16]

协调发展程度测度方法主要有综合指数法、功效系数法及协调发展系数的判断方法三种。综合指数法通过计算协调发展综合指数反映协调发展水平,虽然它解决了不同性质的协调发展指标不能同度量的问题,但只是对协调发展水平的评估,难以刻画协调发展的协调程度。然而,信息化与工业化融合强调的是二者的技术效率,需要刻画工业化水平与信息化水平之间的理想与偏离特征。[12]因此,从测度方法与理论的契合角度分析,综合指数法不适合对信息化与工业化融合的测量。功效系数评价法将每一协调发展系统组成要素对系统发展的贡献看成是系统发展的一个目标,协调发展系统看成是多目标问题,该方法的核心是建立功效函数和协调度模型,可采用多目标决策技术来建立协调度模型。功效系数评价法克服了区间判断法难以进行精确判断的缺陷,但理论上信息化与工业化融合不属于多目标决策问题,而是属于两个系统之间在动态发展过程中的收敛问题。[11][17]同理,从测度方法与理论的契合度角度分析,功效系数评价法也不是测度信息化与工业化融合的合适方法。

王维国(2000)提出的协调发展系数判断方法认为,对于协调发展的判断,不能以“协调”或者“不协调”得到结论,更多的系统协调状况处于这二者之间。[18]因此,需要设立一个表示在某一数值下系统隶属于模糊集“协调”程度的指标来分析,该指标是一个[0,1]闭区间上的实数,称为协调系数。该方法的理论核心是将一个系统实际值与另一个对此系统的预期值(或理想值)相比较,进而得出两者的协调发展程度。然而,在计算过程中,需要使用一定的参数估计方法来计算预期值。[19]尽管如此,从信息化与工业化融合理论与协调发展系数判断方法的理论核心之间的匹配度来看,协调发展系数判断方法是上述三种代表性方法中最契合的信息化与工业化融合测度方法,较好地体现了信息化与工业化融合的技术效率特征。因此,谢康等(2012)在该方法基础上,引入计量经济学方法对王维国的计算方法进行补充,进而建立信息化与工业化融合测度的非参数估计模型。[5]

在信息化与工业化融合研究中,周先波等(2008)zhou.X和K-W Li等(2011)最早通过非参数模型局部线性估计,解决了信息化与经济增长之间关系传统参数模型研究中的可能存在的多重共线性问题,同时给出不同要素水平下信息化产出弹性的非参数估计结果。[20-22]谢康等(2012)通过对信息化与工业化融合系数对经济指标,环境友好性指标的固定效应模型进行非参数估计而获得的实证结论表明,对于信息化与工业化融合这样一种复杂的随机动态过程,通过非参数估计能在不需要假设函数关系的情况下进行函数结果的估计,研究结论比参数估计方法会更有效。[5]

综上所述,现有研究缺乏以经济理论为基础来构建信息化与工业化融合理论,实证方法多根据信息化与工业化融合的概念性定义得出评价体系。一般加权方法的使用导致融合水平的评价结果单一,既无法分离出工业化促进信息化,信息化带动工业化两条路径的融合特征,也难以反映出信息化与工业化融合的随机过程特征。相应地,从经济理论中的技术效率概念出发,将非参数估计方法应用于信息化与工业化融合研究可以体现其优越性,随机前沿分析方法常用于测算系统的技术效率,该方法通过生产函数的设置来分析社会经济系统的技术效率,[23-24]构成测度信息化与工业化融合的合适方法[25]。此外,自W. Baumol(1986)提出经济趋同理论以来,[26]目前关于中国经济增长的趋同研究有很多,[27-28]但中国省际信息化与工业化融合过程中是否存在趋同效应则是值得进一步探讨的理论盲点,因为省际融合过程的空间相关性是直接构成下一阶段信息化与工业化深度融合政策调整方向的理论依据之一。

针对上述研究,本文首先通过构建信息化与工业化融合的随机前沿分析模型证实了走新型工业化道路的政策效果;其次,与借助非面板数据构建融合模型方法获得的融合水平与经济发展水平正相关的结论不同,本文认为中国省际信息化工业化融合与经济发展总量不存在正相关关系;最后,实证结果首次发现2000—2012年中国省际信息化与工业化融合水平的增长具有β趋同特征,①新古典增长理论将经济趋同细化为β趋同、绝对β趋同和条件β趋同。β趋同指一组经济体人均或劳均实际GDP的标准差具有下降的趋势,即δt+T<δt,其中δt是ln(yti)的标准差,yti是t时期经济体i的实际人均或劳均GDP。参见徐现祥,李郇《中国城市经济增长的趋同分析》,载《经济研究》2004年第5期。且中国省际信息化与工业化融合水平还没达到普遍的空间相关。上述三项结论为分析中国信息化与工业化深度融合的政策调整方向提供了区域层面的证据。

二、模型及求解思路介绍

(一)非参数随机前沿模型

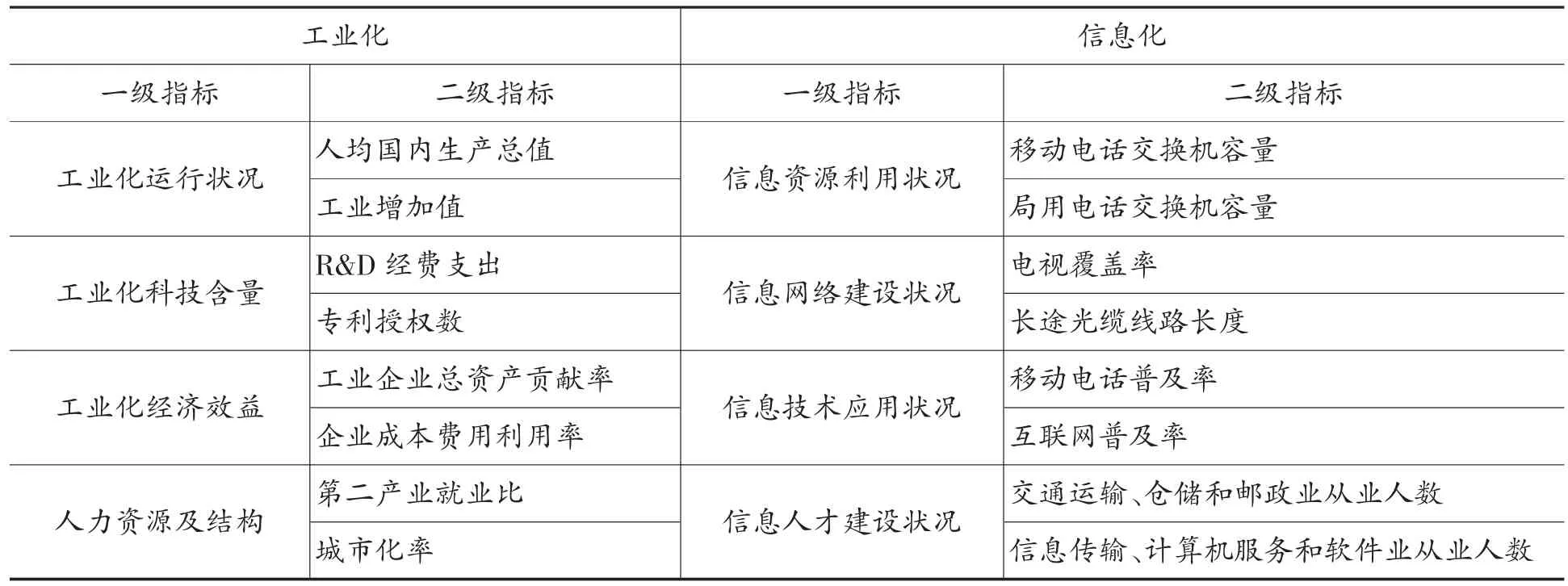

参照谢康等(2012)给出的方法,[5]通过以下三个步骤构建中国省际信息化与工业化融合的非参数随机前沿模型。第一步,建立工业化与信息化发展水平的评价体系。综合参照陈伟,陶长琪(2012)[3]、国家统计局统计科研所信息化统计评价研究组(2011)[29]、张敏、马泽昊[30]使用的工业化与信息化发展水平评价体系,选取相关指标作为工业化发展水平和信息化发展水平的指标(参见表1)。②这里的工业化和信息化发展水平指标与谢康等(2012)构建的指标不同基于两点考虑,一是通过构建不同的信息化与工业化发展指标体系,检验谢康等(2012)构建的非参数随机前沿模型的稳健性,二是在工业化和信息化指标体系内容增加新的要素,使工业化和信息化发展指标更具稳健,以进一步检验融合模型总体结果的稳健性。从第四部分实证研究的结果来看,这两个预期结果都较为满意。为避免评价指标之间信息出现重叠,选用主成分分析法对指标进行处理。在进行SPSS软件的主成分分析前,为消除由变量的量纲造成的影响,需要经过对指标变量进行标准化处理、求标准化数据矩阵的相关系数矩阵、计算相关系数矩阵的特征根和特征向量、计算主成分的贡献率并按累计贡献提取主成分,最后分别计算出工业化水平与信息化水平。

表1 工业化发展水平和信息化发展水平评价体系①谢康等(2012)提出的工业化指标包括人均GDP、第二产业产值比、制造业增加值占总商品生产部门增加值的比重、城市化率(城镇人口占总人口比例),及第一产业就业占比;信息化指标包括电话普及率、移动电话普及率、有线电视普及率数、各省份网站总数,及互联网普及率。

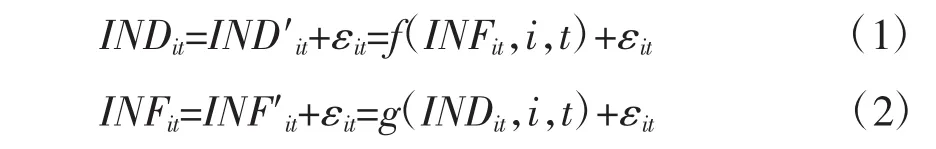

第二步,采用谢康等(2012)建立的信息化与工业化融合的非参数随机前沿模型,将省份的个体效应、时间效应以非参数形式表现在两者的融合方程中。具体过程如下:假设INDit为地区i在年份t工业化系统的观察值(实际水平),代表地区i在年份t信息化系统的观察值(实际水平),根据两者互为要素的前提,设信息化带动工业化融合和工业化促进信息化融合的模型分别为以下方程:

其中,INDit=f(INFit,i,t)表示信息化系统发展所要求的工业化系统的理想发展水平;INFit=g (INDit,i,t)表示工业化系统发展所要求的信息化系统的理想发展水平。因为信息化与工业化的关系没有具体形式,所以设两者均为未知的非参数函数,且省份的个体效应、时间效应以非参数形式进入非参数函数中;εit是随机扰动项。

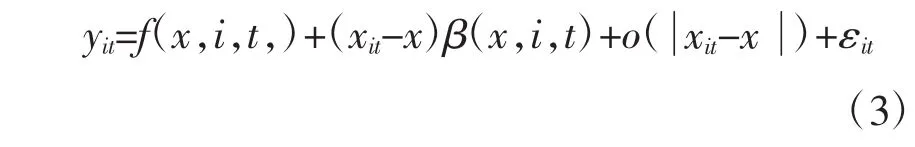

本文采用完全非参数随机前沿模型的非参数局部线性方法估计模型(1)和(2),以下以模型(1)的估计为例阐述。记yit=INDit,χit=INFit。对f (χit,i,t)在连续点χ处进行Taylor展开,记β(χ,i,t)为f(χ,i,t)关于χ的一阶导函数,则

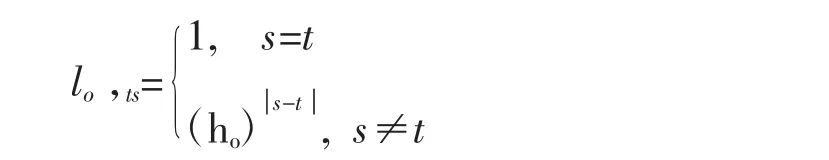

其中o(χit-χ)是χit-χ的高阶项。因为回归函数还涉及无序分类变量(省份i,unordered)和有序分类变量(时间t,ordered)的非参数性,故需对它们进行光滑化处理。为此,在非参数估计中我们使用乘积核函数:[31]

kijts(hc,hu,ho)=k((χjs-χ)/hc)lu, ijlo, ts,

其中k(·)为连续型变量的核函数;个体变量和时间变量的核函数lu, ij和lo, ts分别为:和

当hu=0时,lu,ij=1{ j=i }为省份i的示性函数,只有省份i的数据用于估计;当hu=1时,lu,ij,乘积核函数与省份i无关,省份i的个体效应被光滑化(smoothed out)。同理,ho也连续变化,起到对时间效应光滑化处理的作用。hc,hu,ho分别为连续变量、个体变量和时间变量的光滑化参数或窗宽。记Xjs=(1,χjs-χ),由(3),(f(χ,i,t)′)′β(x,i,t)′)′的非参数局部线性估计是:

在本文中,最佳窗宽(hc,hu,ho)由数据驱动型的最小二乘交错鉴定方法(LSCV)确定:记hc= hocstd(χ)(nT)-1/5,则

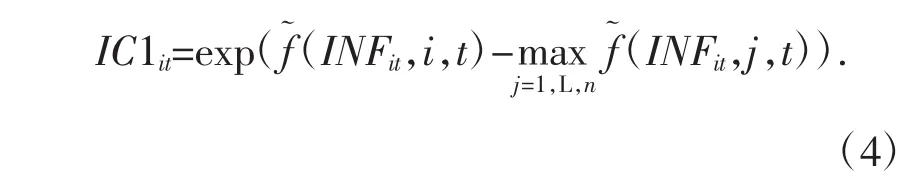

工业化促进信息化向的融合反映省份i的信息化水平INFit所要求的工业化水平与样本中所有省份{j=1,2,···,n}在同一时间t以同样的信息化水平所要求的最大可能工业化水平的差距;较小的差距说明工业化促进信息化的融合程度较高。由上述~f(χ,i,t)的估计,省份i于时间t信息化带动工业化的融合系数(Convergence Coefficient)可定义为:

同理,省份i于时间t工业化促进信息化的融合系数为:

模型(4)和(5)分别反映了既定信息化水平下工业化投入成本最小化,既定工业化水平下信息化投入成本最小化的思想。

第三步,根据王维国(2000)协调发展系数判断方法,计算信息化与工业化融合系数为:

公式(6)反映了信息化带动工业化、工业化促进信息化两个单向系统融合之间的差距,差距越小越接近1。融合系数IC=1表示完全融合,0<IC<1表示未达到完全融合。这里,融合系数表达的思想既体现了融合的技术效率本质,也体现了工业化促进与信息化带动两条融合路径的特征(分别可以用单系统融合系数来表达),从而将融合的技术效率概念与两条融合路径的理论框架相衔接。

根据谢康等(2012)对融合随机前沿分析模型的设定方法,[5]信息化和工业化水平对融合的偏离有两种来源:一是对随机前沿面的偏离,二是对理想水平的偏离。对于前者,定义省份i在t年信息化带动工业化的融合偏离为在工业化由信息化带动过程中所要求的工业化理想水平IND′it与其相应的前沿面(fINFit,j,t)之间的差距,即理想水平关于前沿面的偏离。同理,定义省份i在t年工业化促进信息化的融合偏离为工业化促进信息化过程中所要求的信息化理想水平INF′it与其相应的前沿面(INDit,j,t)之间的差距。根据模型(1)和(2)的估计结果,省份i 在t年这两条路径的融合偏离分别可估计为:

(二)空间自相关性

基于经典趋同模型,在获得中国省际信息化与工业化融合系数基础上,通过不考虑自相关情况的一般趋同模型:

(lnICi,T-lnICi,O)/ T=α+βlnICi,O+εi

通过此模型可以获得中国省际信息化与工业化融合的空间相关性结果。式中,i代表趋同个体,具体指中国各省份。0和T代表初期和末期(本文中分别指2000年和2012年),ICi,0为地区i初期融合系数,ICi,T为末期融合系数,α和β为待估计参数。α为常数项。β为趋同系数,其值的大小取决于初期IC值,与其它参数的变化无关。εi为误差项,假定服从正态分布。

在这里,空间自相关(Spatial autocorrelation)定义为同一个变量在不同空间位置上的相关性。当某个变量的相似性在空间上集群在一起时,就表现为正的空间自相关性;相反,当某个变量的差异性在空间上集群在一起时,则表现为负的空间自相关性。其中,Geary比率、Moran’s I系数等均是测度空间自相关的方法和指标。本文采用常用的Moran’s I系数来测度中国省际信息化与工业化融合的空间自相关性。[32-33]

三、中国信息化与工业化融合的结构特征

(一)数据与测度

作者根据表1体系从《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》和《中国信息年鉴》中采集到2000—2012年中国31个省份相关数据。①对于残缺数据,本文根据该省份其他年份数据对残缺数据进行补齐。由于各省份统计口径不同,少部分指标可能在部分省份中未统计,对于这部分残缺数据,本文参考其他省份该指标的计算方法,计算出残缺指标数据,或使用全国指标进行替代。其中,为了消除物价变动的影响,人均国内生产总值、工业增加值、R&D经费支出三项指标,采用省份各期GDP平减指数、工业产品出厂价格指数进行处理。②采用公式如下:Df=,式中Yt和YT分别为初期和末期按照当年价格计算的指标,Id为该时期对应的价格指数。据此可推算出不同年份间的各指标的平减指数。借鉴文献[5]介绍的方法计算出2000—2012年中国省际信息化与工业化融合的平均水平。由主成分分析方法测算省份工业化和信息化发展水平,分别作为公式(1)和(2)中的INFit和INDit。

在非参数模型(1)和(2)的估计中,我们选用4阶Gaussian核函数为k(u)=(1.5-0.5u2)exp(-u2/ 2)/。应用最小二乘交错鉴定(LSCV)方法,模型(1)中INF变量、无序分类变量和时间有序分类变量的最优窗宽分别为0.61、0.10和0.02;模型(2)中IND变量、无序分类变量和时间有序分类变量的最优窗宽分别为0.59、0.10和0.01。为反映核函数对估计结果的影响,我们还分别取2阶Gaussian核函数(标准正态密度函数)和6 阶Gaussian核函数作非参数估计,发现估计结果相差不大,不影响以下分析。所以,本文仅报告应用4阶Gaussian核函数的估计结果。

表2 2000—2012年中国31个省份信息化与工业化融合的平均水平测算

表2总结了中国省际信息化带动工业化、工业化促进信息化的融合系数,以及两者融合系数的平均水平(及其排序),它们分别由(4)至(6)式估计后求年均值而得。结果显示,相对于工业化促进信息化路径,信息化带动工业化路径与信息化工业化融合具有较高的相关性,水平值之间的相关系数是0.4517,排序之间的相关系数为0.4556。相反,工业化促进信息化路径与信息化工业化融合的相关性仅为0.3370,排序之间的相关系数为0.3061。这种不平衡性说明,相对于工业化促进信息化路径,中国省际信息化带动工业化路径与信息化工业化融合具有更为紧密的关系,中国政府大力推动的国家信息化战略已形成实践成效。

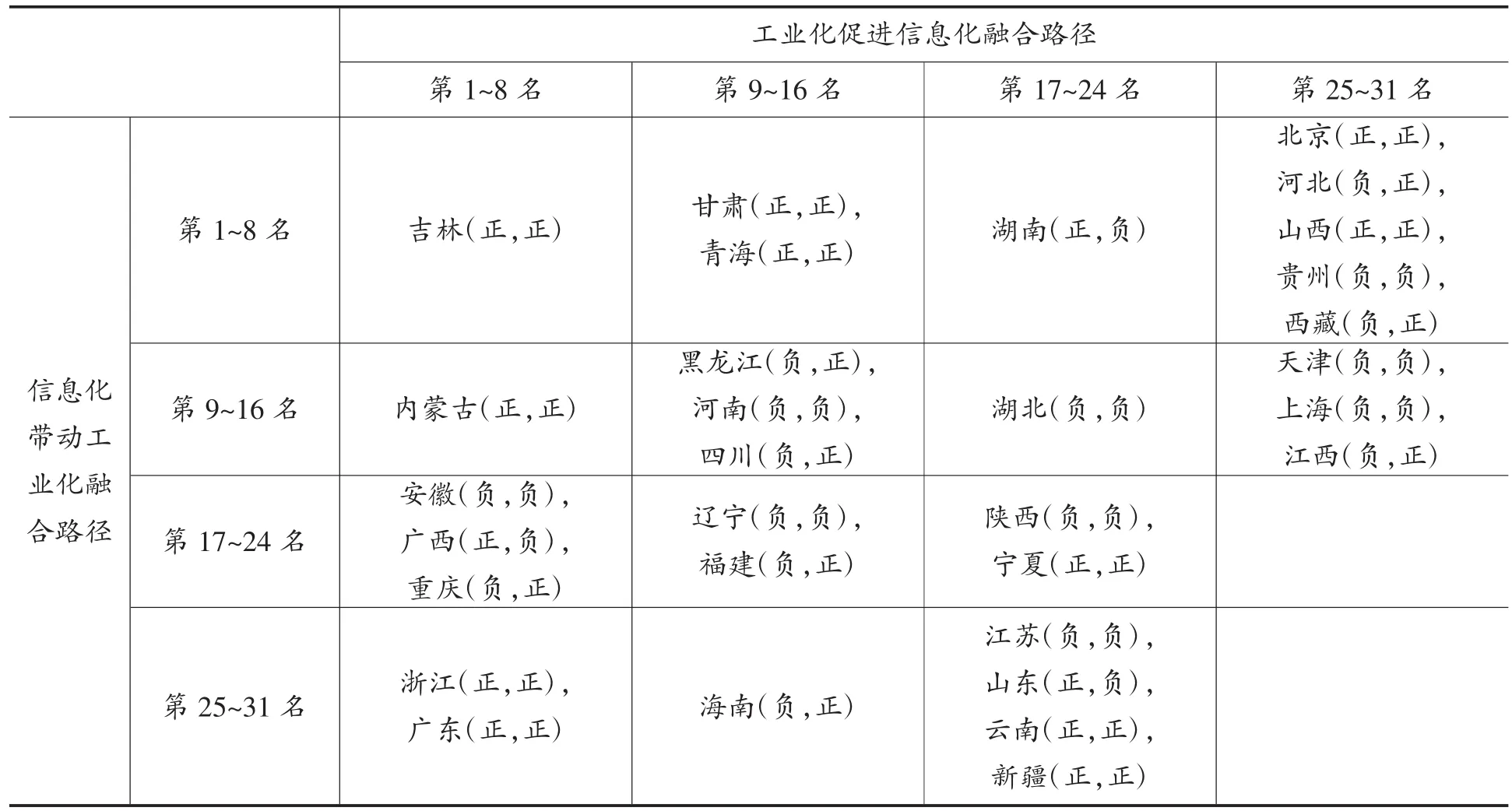

表3 2000—2012年中国省际信息化与工业化融合路径与融合偏离①表3中省份后面括号中的正、负分别代表融合路径中的正、负偏离,括号内前一个正、负分别代表信息化带动工业化融合路径中工业化水平与其理想水平的偏离,括号内后一个正、负分别代表工业化促进信息化融合路径中信息化水平与其理想水平的偏离。例如,黑龙江(正,负)分别代表黑龙江省信息化带动工业化融合路径中工业化实际水平超过信息化要求它的理想水平(正偏离),工业化促进信息化融合路径中信息化实际水平低于工业化要求它的理想水平(负偏离)。这里的正、负偏离现实中既可能是工业化或信息化的投入,也可能是工业化或信息化的投入效率。

(二)融合路径、偏离与经济发展总量

总体来看,信息化带动工业化路径、工业化促进信息化路径,及信息化与工业化融合均没有达到最优,离完全融合(融合系数=1.0的水平线)均存在一定距离。但是,两条融合路径的特征是显著的,表3对中国省际融合路径进行了分类。

从排序来看,以信息化带动工业化路径为主的省份包括吉林、甘肃、青海、湖南、北京、河北、山西、贵州、西藏、内蒙古、黑龙江、河南、四川、湖北、天津、上海、江西17个省份;以工业化促进信息化路径为主的省份有吉林、内蒙古、安徽、广西、重庆、浙江、广东、甘肃、青海、黑龙江、河南、四川、辽宁、福建、海南15个省份。其中,吉林、甘肃、青海、内蒙古、黑龙江、河南、四川7省份同时具有两种路径融合较好的特征,吉林是两条路径融合水平最好的省份。相对于全国其他省份而言,陕西、宁夏、江苏、山东、云南、新疆是两条路径融合较低的省份。

从表3可以看到,在信息化带动工业化融合路径的省份中,偏离结构虽然较为复杂,既有(负,负)结构和(正,正)结构,也有(正,负)和(负,正)结构,但主要以(正,正)结构为主;在排序1~8名工业化促进信息化融合路径的省份中,偏离结构主要以(负,正)和(正,正)结构为主。这表明,(正,正)结构在两条路径排序1~8名的偏离结构中占了最高比重,为53.3%。信息化和工业化融合排序前10位的省份其偏离结构分别为吉林(正,正)、四川(负,正)、内蒙古(正,正)、贵州(负,负)、重庆(负,正)、河北(负,正)甘肃(正,正)、河南(负,负)、福建(负,正)、辽宁(负,负)。其中,排序第1、3、7的省份两条路径融合偏离均为(正,正),排序第4、8、10的省份两条路径融合偏离均为(负,负),而其余四个省份,即排序为2、5、6、9的省份均为(负,正),没有出现(正,负)的情况,有6个省份均为双同向偏离。

表4对中国省际的融合偏离结构进行了归纳。其中,9个省份融合为负-负偏离结构,占31个省份总数的29%;8个省份融合为负-正偏离结构,占31个省份总数的25.8%;11个省份融合为正-正偏离结构,占总数的35.4%;3个省份融合为正-负偏离结构,占总数的9.6%。因此,两条融合路径同向偏离的情况最多,达到20个省份,占比为40%,工业化投入和信息化投入会易出现同高或同低的状况。整体上,各省份均未能较好地考虑两者之间的匹配互动。

表4 中国省份两条路径正、负偏离两维度矩阵

根据2012年中国省际GDP总量、排名与融合路径对照①2012年GDP超两万亿元的省份达到12个,分别是广东、江苏、山东、浙江、河南、辽宁、四川、湖北、湖南和上海。,可以观察到两个主要结果:第一,2012年经济总量位居前三位的广东、江苏和山东的信息化与工业化融合路径(路径兼容情况)均不明显,在相当程度上反映出这三个省份融合水平不够好。属于这一组别的省份还包括浙江省和湖北省。相反,融合路径不显著的省份也包括新疆、西藏、海南、宁夏和经济总量位居后10位的4个省份(吉林,重庆,贵州,甘肃除外)。这表明信息化与工业化融合与经济发展总量不存在正相关关系,信息化与工业化不融合既有可能出现在经济发展水平高的地区,也有可能出现在经济发展水平低的地区;第二,福建,内蒙古,广西,吉林,重庆济总量分别位居第12、15、18、22和23位,两条路径融合兼容程度分别位居第9、3、11、1和5位,构成信息化与工业化融合中最好的组别,表明经济总量位于中间位置或中偏后位置的省份更容易实现更高的信息化与工业化融合水平。其中,吉林两条路径均融合得相对最好,其余侧重工业化促进路径。

上述讨论表明,在推进融合过程中,部分省份经济发展与融合程度相匹配,部分省份经济发展与融合水平之间不存在相关性。中国各省份信息化工业化融合与经济发展总量不存在正相关关系,信息化与工业化不融合既有可能出现在经济发展水平高的地区,也有可能出现在经济发展水平低的地区。一般地,经济总量位于全国各省份中间位置或中偏后位置的省份更容易实现更高的信息化与工业化融合水平,因为信息化与工业化融合体现了不同省份经济运行的质量水平,经济总量反映的是不同省份经济规模水平。相对于经济总量领先或落后省份,经济总量位于中间位置或中偏后位置的省份可以有更多的条件、基础和机会来兼顾经济发展数量与质量之间的平衡。

四、融合的β趋同与空间相关性

借助信息化与工业化融合系数,通过回归模型(不考虑自相关情况的一般趋同模型)(lnICi,T-lnICj,0)/T=α+βlnICj,0+εi,获得的结果表明该模型的显著度高,R2为0.5340,修正的R2为0.5339,模型具有较好的解释力。通过回归模型结果可得:

(lnICi,10-lnICi,0)/10=-0.073-0.169lnICj,0+εi

即β为-0.129,且显著,说明该模型描述的融合系数呈现β趋同。也就是说,2000-2012年中国31个省份信息化与工业化融合水平增长具有β趋同。β为-0.1688。

上述模型是不考虑空间自相关的一般趋同模型,该模型在存在空间自相关性时可能会出现估计偏差。为了探讨融合系数在空间上有否存在自相关,我们通过全局的Moran’I和局部Moran’I方法,分三步来检验省份融合水平的空间自相关效应。首先,在考察其空间自相关性前,将2000~2012年中国31个省际的平均融合系数在空间的分布做了一个四分位空间分布图,且根据空间相邻性得出其空间权重;其次,通过Moran’s I计算公式获得全局Moran’s I系数,描绘出Moran散点图,其斜率即为Moran’s I系数,结果为工业化与信息化融合水平的Moran’s I系数为-0.1082,p值为0.243。因此,中国省际信息化与工业化融合水平的全局空间自相关不显著,即大多数省份都不存在空间的自相关性。该结果与中国省际经济增长存在全局空间自相关特征不同,具体原因有待深入分析;最后,通过局部的Moran’s I来观察信息化与工业化融合水平的局部空间自相关性。我们借助OpenGeoDa软件,输入得出2000—2012年中国省际信息化与工业化融合水平的平均值,得到LISA局部空间自相关结果如下:第一,辽宁省局部空间自相关达到0.01的显著度;第二,虽然黑龙江、安徽和内蒙古的局部空间自相关也达到0.05的显著度,但由于该检验的显著度存在不稳定,也将这三个省份列入不具有显示度的省份;第三,其他省份均不显著。上述结果与全局空间自相关检验结果相吻合,即中国大多数省份融合都不呈现空间自相关性,只有少数省份呈现局部自相关性。因此,可以认为,只有辽宁省具有显著的局部空间自相关性,其他省份信息化与工业化融合水平均没有呈现普遍的空间相关。

五、结论与政策建议

信息化与工业化融合的本质是技术效率,推动信息化与工业化融合就是通过提高技术效率来实现更高效率的经济增长,由此促进中国经济增长方式的转变。本文根据谢康等(2012)提出的测度模型[5]获得三项实证结论:一是中国政府推动的走新型工业化道路的政策已经形成实践成效,这与信息化对中国工业发展的促进作用有限的结论[34]不同;二是中国省际信息化工业化融合水平与经济发展总量不存在正相关关系,经济总量位于全国各省份中间位置或中偏后位置的省份表现出更高的信息化与工业化融合水平,这与现有结论认为融合水平与经济发展总量正相关的结论[1]也不同;三是尽管中国省际信息化与工业化融合水平也像中国省际经济增长那样具有趋同特征,但除辽宁省外,其他省份信息化与工业化融合水平的全局空间自相关不显著,表明中国省际信息化与工业化融合水平还没有达到普遍的空间相关性。该结论是本文的一个主要创新性观点。

上述三项实证结论对于探讨中国制造2025背景下信息化与工业化深度融合的政策调整方向具有重要的理论指导意义,因为现有信息化与工业化深度融合政策主要针对产业层面,缺乏针对省际区域层面的内容。为此,本文提出中国制造2025行动下信息化与工业化深度融合的两项政策调整建议:

首先,针对中国省际信息化与工业化融合结构和特征的不同,采取不同的促进融合政策。具体地,对于吉林、甘肃、青海、湖南、北京、河北、山西、贵州、西藏、内蒙古、黑龙江、河南、四川、湖北、天津、上海、江西17个省份以信息化带动工业化路径为主的省份,重点提升这些省份工业化促进信息化路径的质量,以此进一步促进信息化与工业化融合水平;对于吉林、内蒙古、安徽、广西、重庆、浙江、广东、甘肃、青海、黑龙江、河南、四川、辽宁、福建、海南15个以工业化促进信息化路径为主的省份,重点提升这些省份信息化带动工业化路径的质量来进一步提高融合水平;对于吉林、四川,内蒙古,重庆,河北,甘肃,河南,福建等10个两种路径融合较好的省份,重点提升这些省份的融合水平对经济总量增长的影响力度;对于浙江、西藏、云南、海南、山东等两条路径融合较低的省份,重点根据各省份特征选择其中一条路径形成突破来提升整体融合水平。因此,未来区域层面中国信息化与工业化深度融合的政策调整重点是:通过不同融合路径的分层分类经验交流和政策指导,一方面在经济发达省份通过提高信息化带动工业化质量来提高融合质量,另一方面在经济规模居中或偏后省份通过提高工业化促进信息化质量来进一步提升融合水平。

其次,在既定行政体制下既强化省份或行业内部的两化融合,也重视全国、跨区域或跨行业融合政策的协同推广机制,促进“两化融合”水平提升的趋同特征。具体地,在东北地区开展以辽宁省为核心的信息化与工业化融合的区域性协调工作,建设东北老工业基地信息化与工业化融合协作体系。在既定行政体制下强化省份内部的信息化与工业化深度融合,相对弱化跨区域深度融合政策的指导和协调,暂缓推动或不重点推动国家、行业和区域的信息化与工业化深度融合协同推广机制,因为中国省际信息化与工业化融合水平尚未达到普遍的空间相关性,区域内(或行业内)信息化与工业化深度融合的调整成本会小于区域间(或行业间)信息化与工业化深度融合的调整成本。但是,长远来看,在全国宏观层面一方面既需要推动各省份内部的深度融合协作体系,继续重点推动若干重点行业信息化与工业化深度融合的政策指导,另一方面也需要推动全行业或行业间(区域间)信息化与工业化的深度融合,如京津冀经济带或长江经济带的跨省份信息化与工业化深度融合等。

参考文献:

[1]朱金周.中国“两化”融合发展报告[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

[2]马婷婷,米传民.基于投入产出表的各省信息化与工业化融合度测算[J].价格月刊2011,(10).

[3]陈伟,陶长琪.基于复合协同模型的江西省与全国“两化融合”水平对比分析[J].信息系统学报,2012(2).

[4]茶洪旺,唐勇.我国工业化与信息化相互促进的实证分析[J].经济研究参考,2014(10).

[5]谢康,肖静华,周先波,等.中国工业化与信息化融合质量:理论与实证[J].经济研究,2012,47 (1):4-16.

[6]肖静华,谢康,周先波,等.信息化带动工业化的发展模式[J].中山大学学报:社会科学版,2006,46(1):98-104.

[7]易明,李奎.信息化与工业化融合的模式选择及政策建议[J].宏观经济研究,2011(9).

[8]Dewan S,KL Kraelner.2000,Information technology and productivity:Evidence from country level data[J].Management Science,2000,46(4).

[9]Gust C,and J Marquez.International comparisons of productivity growth:The role of Information technology and regulatory practices[J]. Labour Economics,2004,11(1).

[10]Jorgenson DW.Information Technology and the U.S. Economy[J].American Economic Review,2001,91(1).

[11]谢康,肖静华,乌家培.中国工业化与信息化融合的环境、基础和道路[J].经济学动态,2009 (2).

[12]谢康,肖静华.工业化与信息化融合:一个理论模型[J].中山大学学报:社会科学版,2011(4).

[13]黄体鸿,侯仁勇,陈天笑.我国两化融合水平区域差异分析[J].武汉理工大学学报:信息与管理工程版,2010(5).

[14]陈小磊,郑建明.基于菲德模型的信息化与工业化融合发展研究[J].情报科学,2012(4).

[15]李光勤.工业化带动信息化还是信息化带动工业化?——基于修正的菲德模型实证分析[J].统计与信息论坛,2014,29(5).

[16]陈小红.工业化与信息化的互动关系及控制[J].统计与决策,2007(19).

[17]张轶龙,崔强.中国工业化与信息化融合评价研究[J].科研管理,2013(4).

[18]王维国.协调发展的理论与方法研究[M].中国财政经济出版社,2000.

[19]王维国,杨晓华.我国经济与人口素质协调发展分析[J].河北经贸大学学报,2005(5).

[20]周先波,盛华梅.信息化产出弹性的非参数估计分析[J].数量经济技术经济研究,2008(10).

[21]ZhouX,K -W Li,Q Li.An Analysis on Technical Efficiency in Post-reform China[J].China Economic Review,2011,22(3).

[22]Zhou X,K-W Li.Inequality and Development:Evidence from Semiparametric Estimation with Panel Data[J].Economics Letters,2011(113).

[23]Barro R J.Determinants of Economic Growth:A Cross Country Empirical Study[M]. Cambridge Mass,The MIT Press. 1997.

[24]Henderson D J,R J Corroll,Li Q.Nonparametric estimation and testing of fixed effects panel data models[J].Journal of Econometrics,2008(144).

[25]Englmaier F,Reisinger M.Information,Coordination and the Industrialization of Countries [J]. CESifo Economic Studies,2008,54(3).

[26]Baumol,William J,Productivity Growth,Convergence and Welfare:What the Long RunData Show?[J].American Economic Review,1986,(76).

[27]林毅夫,刘明兴.中国的经济增长收敛与收入分配[J].世界经济,2003(8).

[28]徐现祥,李郇.中国城市经济增长的趋同分析[J].经济研究,2004(5).

[29]国家统计局统计科研所信息化统计评价研究组.信息化发展指数优化研究报告[J].管理世界,2011(12).

[30]张敏,马泽昊.信息化、产业结构与区域经济增长——基于中国省际面板数据的经验分析[J].财政研究,2013(8).

[31]Li and Racine. Nonparametric Econometrics:Theory and Practice[M].Princeton. 2007.

[32]Anselin L.Spatial Econometrics:Methods and Models[M].Dordrecht Kluwer Academic Publishers,1988.

[33]Anselin L,SJ Rey.Introduction to the Special Issue on Spatial Econometrics. International Regional Science Review,1997,20(1-2).

[34]金碚,吕铁,邓洲.中国工业结构转型升级:进展、问题与趋势[J].中国工业经济,2011(2).

[责任编辑:杨彧]

Policy Reorientation of Deep Integration between Informatization and Industrialization——Analysis of China's Provincial Panel Data

Xie Kang Xiao Jinghua Wu Jiapei Zhou Xianbo

Abstract:The core of "Made in China 2025" plan is the deep integration of informatization and industrialization. Empirical result shows that compared with the path of industrialization promoting informatization, the relationship between the path of informatization driving industrialization and integration between informatization and industrialization is more close, which proves that the national information strategy of integration driving is already effective. Although the integration of informatization and industrialization has impact on the improvement of economy quality, yet it bears no positive correlation with economic scale. The provinces with GDP levels in middle or in the rear positions show higher levels of integration. Meanwhile, despite the growth of Chinese provincial integration between informatization and industrialization has the characteristic of β convergence, just like the growth of GDP. Yet it has reached widespread spatial correlation. Accordingly, this paper proposes the policy reorientation of deep integration between informatization and industrialization based on Chinaˊs provincial data under the backdrop of "Made in China 2025" plan.

Key words:Integration between Informatization and Industrialization; Integration Deviation; Spatial Correlation;β Convergence

[作者简介]谢康,中山大学管理学院教授、博士生导师,中山大学信息经济与政策研究中心主任(广东广州,510275);肖静华,中山大学管理学院副教授(广东广州,510275);乌家培,国家信息中心原副主任、博士生导师(北京,100045);周先波,中山大学岭南学院教授、博士生导师(广东广州,510275)。

[基金项目]国家社会科学基金重大招标项目《食品药品安全社会共治的制度安排:需求、设计、实现与对策研究》(14ZDA074)、国家自然科学基金资助项目《供应链协同中信息系统的治理价值研究》(71371198)

[收稿日期]2015-08-26

[中图分类号]C931;F062.5

[文献标识码]A

[文章编号]1673-8616(2016)01-0092-14