信息环境下的GIS专业自然地理学教改实践

段焕娥,韩 惠,李雪梅

(兰州交通大学测绘与地理信息学院,甘肃兰州730070)

信息环境下的GIS专业自然地理学教改实践

段焕娥,韩 惠,李雪梅

(兰州交通大学测绘与地理信息学院,甘肃兰州730070)

摘 要:为了探索适应综合性GIS人才培养要求的课程教学模式,通过统计全国GIS专业自然地理类课程开设情况,分析GIS专业自然地理课程重要性及制约课程改革的主要因素。在此基础上,根据兰州交通大学GIS专业自然地理学近10年教改经验,总结基于信息化环境,强化教材更新和教学体系全面改革的可行方案,旨在有效地促进教学改革多元化,提高课程教学的专业适应性和教学效率。

关键词:GIS专业;自然地理学;教学改革;地理素养;信息化环境

21世纪以来,随着地理信息技术和产业的迅猛发展,国内GIS本科专业快速增加。据不完全统计,全国开设GIS本科专业的院校已从2000年的30多所增加到目前的170多所[1]。2014年7月,国家发改委联合国家测绘地理信息局编制印发了《国家地理信息产业发展规划(2014—2020年)》[2],指出“产业保持年均20%以上的增长速度,2020年总产值超过8 000亿元,成为国民经济发展新的增长点。”这必然大大增加GIS人才的市场需求,人才缺口也将扩大,进而促使GIS专业发展进入更加蓬勃快速的阶段。同时,GIS专业从“地理信息系统”更名为“地理信息科学”,也意味着GIS教育从技术人才培养转向综合性科技人才培养,并对GIS人才的知识积累、学习思考能力、专业操作能力和综合实践能力等提出了全面的要求。自然地理学课程作为启发专业兴趣、积累专业知识,培养专业思维,促进综合实践的重要内容,一方面具有深厚的理论基础和思维方法值得学习,另一方面传统的知识体系又受到现代技术的冲击,并受课时、实践等多方限制。因此,探讨如何充分利用信息环境的便利,从教材、教学平台、教学方法、课程考核等方面全面改革,提高自然地理学的教学效果,增强GIS人才的综合能力是非常必要的。

1 自然地理学课程在GIS人才培养体系中的地位

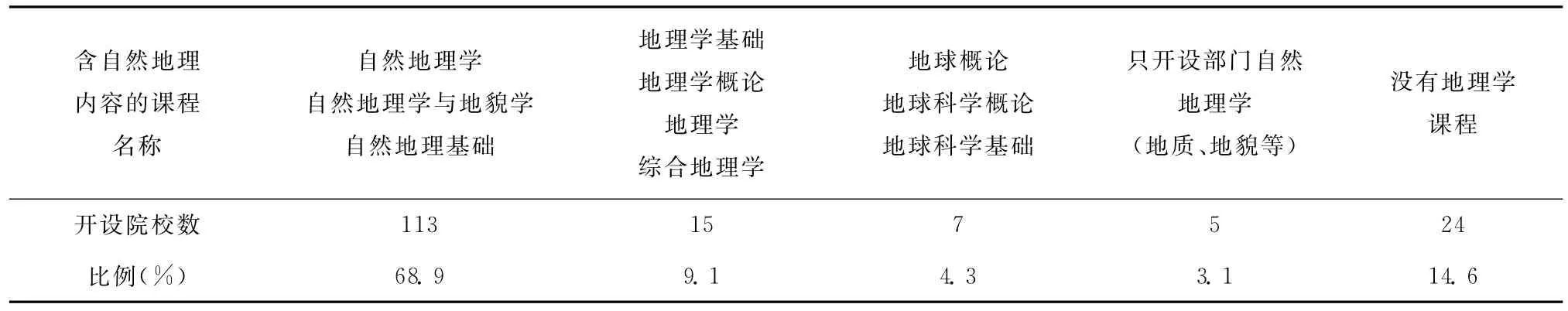

我国GIS专业高等教育现状调查显示[1],在不同的专业建设背景中,地理占45.6%,测绘占27.8%,说明我国GIS专业发展有很强的地理科学渊源和测绘技术发展与应用导向性。根据中国教育在线高考志愿填报参考系统[3]和各院校网站公布的近年GIS专业培养方案,2014年全国有GIS本科招生计划的普通高校有164所,除部分地矿、工程等特殊专业背景的院校外,85.4%的院校设置了自然地理类课程,其中自然地理学68.9%、地理学9.1%、地球概论及地质、地貌等部门自然地理7.4%(表1),而且都是专业基础类主干课程(必修或限选),课时设置从30学时到70~80学时不等。根据不同院校性质及专业背景,少数师范或综合院校还开设了水文、气象气候、地貌学、地质学等部门自然地理学,其余院校则只开设自然地理学、地理学或地球概论一门含自然地理内容的课程。此外,虽然根据专业培养目标和应用领域的差别,开设了经济地理、人文地理或土地、环境规划等,但基本都为选修课,且课时设置明显减少。

表1 GIS专业自然地理学课程开设情况统计

这一共性的设置模式体现出,自然地理学课程是普通高等院校GIS人才培养体系的重要内容,承载着奠定专业基础、培养专业兴趣、提高地理素养等多重任务,是综合性GIS人才培养不可或缺的内容。当前,全球和区域生态环境问题、资源和能源问题、自然灾害问题、地下和海洋空间利用问题等都成为各界关注的焦点,是GIS充分服务于不同尺度空间最活跃的领域,也是自然地理学新的研究热点。这赋予了GIS专业自然地理学课程更加多元、前沿和迫切的教学需求。

2 信息环境下自然地理学的教学要求及存在的问题

社会信息环境是一个由信息人、信息资源、信息技术、信息政策、信息文化、信息伦理等多种要素构成的完整的有机系统。具有特定含义的语言、文字、声音、图画、影像等信息符号是构成信息环境的基本要素[4]。信息环境下的自然地理教学,不但要将信息技术有效地融合于教学过程,营造一种信息化教学环境,从而综合运用自主探究、协作学习等教学方式,形成教师主导下的师生互教互学的教学结构;而且要充分利用信息获取、资源共享、知识整合、前沿关注等相关平台,促进教学内容的代谢更新和优化组合,形成适应当前社会需要的知识系统。

GIS是一门集计算机科学、地图学、信息学、地理学、遥感等多门科学为一体的新兴的边缘型学科[5]。GIS专业自然地理学教学的基本要求与地理科学、自然地理与资源环境等同类专业大致相同,但内容深度、侧重点和具体目标存在差异。GIS专业技术性、信息性、实用性更加明显,因而传统自然地理学课程面对GIS专业人才培养要求还存在诸多问题。

2.1 缺少切合专业需求的教材

教材结构体系通常是其所属的学科体系发展的反映[6]。按知识结构大体归并,当前市场上的自然地理教材主要有3类:一类是《自然地理学》,这是版本和数量最多的,这类教材在内容、体系及结构编排等方面都是以圈层框架占优势[7-10],从认识地球开始,分圈层详细阐述其结构、特征、空间分布、运动变化,以及地貌、土壤等综合对象,最后总结陈述自然地理系统的基本规律及其在自然区划、土地类型等方面的应用。另一类是《自然地理学原理》,这类教材[11,12]一定程度上关注了现代自然地理学的热点问题和新的理论,用一种新的视角梳理知识体系,突出前沿进展。第三类是《综合自然地理学》,这类教材把自然地理环境作为一个整体来研究[13-16],高度概括地阐述自然地理学的总体原理和时空演化规律及其在土地、自然区划、地表覆被变化等方面的应用。

三类教材体系结构的变化具有综合性明显增强和新的理论方法受到重视等特点,体现了自然地理学领域的研究和发展趋势。但GIS专业多学科交叉性、应用导向性和工程科学特征,使GIS专业自然地理学教学重点在于了解自然地理系统的结构、时空规律、变化机理及其在不同社会部门的应用,掌握基于计算机和空间技术的自然地理数据获取、处理和分析、信息表达,并能够基于现有数据分析结果反演或预测自然地理系统存在的问题等方面,对自然地理学知识体系的完整性、思想理论过程等并不十分关注。所以,上述教材体系与GIS专业的需求还存在差距。

另外,不同背景的GIS专业,人才培养目标存在较大差别。师范类院校的GIS专业往往突出地理信息技术大众化教育与应用型人才培养,综合类院校GIS专业则突出研究型和创新型人才培养,而工科类院校GIS专业则突出技术开发与应用型人才培养[17]。从当前GIS市场需求来看,开发类GIS人才一直是最稀缺的资源。所以,加快自然地理学基本知识与信息技术的结合,已经成为GIS专业自然地理学教材建设的必然要求。但要综合各种背景,编制统一的GIS专业自然地理学教材却是非常困难的。

2.2 缺乏公共公开的教学平台

信息环境下,信息共享与聚合、无障碍远程交流等现代信息手段及相关平台已经对教学信息化产生了全方位的影响,如通过网络共享,促进以教师为主导的教学模式向师生“主导-自主”双向互动的教学模式转变,利用网络资源辅导答疑、考核、拓展课堂空间等。目前,在这方面主要的方式是部分院校开设的自然地理学网络课程,百度能检索到的主要有陕西师范大学、兰州大学、北京大学、南京师大、四川大学、河南大学、西北师大等不到20所院校。这些教学平台根据各高校的教学特色和背景,建设了教学大纲、电子教案、电子教材、作业批改、在线测试等模块,有些省级和国家级精品课程还提交了精品课程申报材料,极大地扩展了课堂教学的时空限制,为师生课后学习和交流提供了可能。但是检索发现,这些课程都是彼此分离,少有相互共享链接或受服务器范围绝对限制,而且后期更新和维护大多明显滞后甚至中断,加上上述教材体系的问题,使得这些教学平台,除了在线测试和作业模块外,很大程度上就是课堂教学的翻版,知识扩展、材料整理、信息聚合等明显不足,还难以建设成为公开的一体化教学平台,提供如新闻网一样的信息共享与整合服务。

2.3 针对性实践实习少

应用性和工程科学特性是GIS专业区别于地理科学等地理类其它专业的主要特征。信息环境下,GIS专业自然地理学知识的应用更多地需要通过外业调查、遥感影像解译、数据整理与处理分析等方式实现。从2014年有GIS专业招生计划的普通高校网站上公布的近年GIS培养方案来看,具有自然地理实习或综合地理学实习等环节设置的院校较少,实习主要以野外调查或观摩实习为主,也有部分师范类或综合类院校开设了自然地理学实验,但时间较短。这与GIS专业对信息环境的依赖性存在较为明显的差别,导致自然地理学教学与专业应用脱节。

2.4 课程考核方式单一

统计显示,75%的院校招收的GIS专业本科生全部为理科生,而且多数是从其他专业调剂的[1]。低年级开设自然地理学课程,学生一方面对GIS专业不了解,对自然地理学学习目标不明确,没有太大的学习兴趣,另一方面受中学阶段地理课程地位和教学考核模式的影响,难以适应GIS专业自然地理学课时少、内容多矛盾下的高强度教学,很长时间保持着自然地理学无关紧要的错误认识和对应的懒散态度。这导致自然地理学作为开设最早的专业基础课程之一,教学本身存在困难。加之GIS专业自然地理学课程考核大部分以卷面考核(含纸质的和在线的)、作业考核等为主,只有少部分开设实习、实验的院校对实习实验进行考核。总体上对学生自主学习能力、知识交流情况、在线学习时数、基于影像或地图的自然地理信息识别与分析能力等基本没有相应的考核,一定程度上强化了学生对自然地理学课程学习消极应付的态度。

3 信息环境下,自然地理学教改实践

教育部协同创新项目“国际教育信息化发展研究”表明[18],以信息技术带动教育变革已经成为各国教育改革的基本动力和趋势,信息技术环境的完善和使用,可以转变教师角色,扭转学生被动的学习方式,改变课堂单一的教学形态。这对于解决自然地理学教学中内容与应用脱节,应用需求迫切但实践少且针对性不强[19]等诸多矛盾,促进教学和考核模式多元化都有着不可替代的作用。兰州交通大学GIS专业自然地理学教学中,高度关注GIS人才应用能力和工程人才特征的体现和信息环境的应用。10年来,从教材建设、教法改革、平台建设、课程考核等方面不断改革,取得了明显效果。

3.1 教材体系不断优化,基础和技术并重

3.1.1 填补基础,强化规律。针对大部分学生的地理基础都是零散、浅表甚至不正确的片段这一现状,自然地理学教学一方面从基础入手,通过对教材内容的精心梳理,兼顾地理知识的系统性特征,编写出版了有一定专业特色的自然地理学教材[20],在强化自然地理知识的规律性、系统性和与信息技术结合的基础上,在对应章节增加了地质体三维建模、大气环境数值模拟、水环境遥感监测及可视化等内容,并结合国防生培养需要和学生在国防安全方面的兴趣,增加了自然地理系统与军事一章,这既促进了学生地理基础的整合及其与GIS技术的融合,又很好地激发了学习兴趣,明确了学习目标。

3.1.2 关注热点,突出技术方法和应用。满足社会需求和占领学科前沿是任何学科都追求的目标,也是学科发展和教材更新的趋势。在自编出版教材中,我们高度关注自然地理学研究体系与热点问题的结合以及通过GIS、RS技术和一般的数学方法等的分析和解决思路,充分发挥自然地理学综合研究优势与GIS技术的有效结合,在以可持续发展为主线,讲授自然地理知识、培养地理能力的同时,以实际问题的分析解决为突破口,促进自然地理学基本知识应用,大大提高了学生的地理素养。

3.2 教学、考核不断更新,平台建设逐步完善

3.2.1 精简教学内容,提高教学效率。自然地理学内容丰富,系统性强,涉及面广,任何一本兼顾地理基础、地理规律、发展前沿和地理方法论的教材都是一个庞大的知识系统。面对GIS专业有限的课时,首先对教材内容进行高度精简和概括梳理,形成系统精练的讲义和多媒体课件,提高教学效率。

3.2.2 强化平台建设。网络教学是课堂教学体系在网络环境里的拓展,它能在课堂教学基础上,实现课件的制作与发布、教学交互、学习支持和教学评价,并能与其它网络教学资源广泛整合,突破课堂教学的诸多限制。我们一方面强化网络课程的建设及优化,另一方面基于网络课堂,链接校外实习基地及硕士联合培养单位,增加实际案例,扩大了实践教学比例。

3.2.3 推行反哺追踪学习。在自然地理教学中,努力把课堂教学、网络课程有机结合起来,精选实践案例,定向设置问题,推行从分析解决实际问题为切入点,激发学生自主分析问题,发现不足,及时补充的反哺追踪教学模式,很好地调动了学生的学习主动性。

3.2.4 增强过程性考核。与考试成绩比较,学习过程更能体现学生的学习和思考能力、学习兴趣点及激发机制等更加具体客观的方面。因此,通过多年试验和改革,GIS专业自然地理学考核逐步形成了课堂听讲情况、教学活动参与能力、作业完成情况、知识整合能力、实践案例分析能力等一系列的全程考核方法,并结合考试、认识实习等成绩,对学生的课程学习作全面评价。例如,充分利用校外实习基地的生产实践,指导学生基于遥感影像识别并分析自然地理对象及环境特征等,体验在GIS确定精度要求下,自然地理对象的影像特征、识别分析方法等,并及时总结进一步需要补充的知识,进而考核学生的学习和思考能力。

4 结束语

以教育信息化带动教育现代化是信息时代教育教学改革的基本方式和评价指标,尤其是自然地理学这样的传统课程与GIS这样的前沿专业的应用需求的结合,必须一方面充分利用信息化环境下的广泛共享和信息更新促进教学内容的新陈代谢,另一方面以信息技术促进教学环境与教学组织模式的不断更新,从而提高信息环境下的教学改革有效性及长效性,最终实现自然地理学与GIS服务的有机融合,全面提高GIS人才的地理素养和专业服务能力,培养出适应时代要求的综合性GIS专业人才。

参考文献:

[1] 汤国安,董有福,唐婉容.我国GIS专业高等教育现状调查与分析[J].中国大学教学,2013(6):26-31.

[2] 张军.论信息环境下的美术造型教学[J].美术大观,2011(11):154-155.

[3] 吴信才.地理信息系统原理与方法[M].2版.北京:电子工业出版社,2009.

[4] 何彤慧,李龙堂,陈晨.自然地理学教材体系的变动与课程教学改革[J].高等理科教育,2003(5):35-39.

[5] 刘南威.自然地理学[M].2版.北京:科学出版社,2007.

[6] 王建.现代自然地理学[M].北京:高等教育出版社,2001.

[7] 伍光和,王乃昂,胡双熙,等.自然地理学[M].4版.北京:高等教育出版社,2011.

[8] 吴成基.自然地理学[M].北京:科学出版社,2008.

[9] 郭永盛,王庆.自然地理学原理[M].北京:科学出版社,2007.

[10]黄蔚.国际教育信息化发展的十大趋势[N].中国教育报,2014-06-16.

[11]梅晓丹.“卓越计划”背景下测绘类专业自然地理应用能力的培养[J].测绘工程,2014,23(3):77-80.

[12]王明孝,段焕娥,韩惠.自然地理学:理论·方法·应用[M].中国地图出版社,2013.

[责任编辑:路晓鸽]

Teaching practice of Physical Geography for GIS specialty under the information environment

DUAN Huane,HAN Hui,LI Xuemei

(School of geomatics,Lanzhou Jiaotong University,Lanzhou 730070,China)

Abstract:In order to find a teaching mode that adapts to the requirements of comprehensive GIS talents cultivation,it analyzes the importance of Physical Geography for GIS specialty and the main factors that restrict the curriculum reform through counting Physical Peography course for GIS specialty in China.Then,according to teaching reforming practice in Lanzhou Jiaotong University in the last 10years,a train of thoughts about strengthening the update of teaching materials and teaching system reforrm in an allround way with information environment are proposed,arming at effectively promoting the teaching diversity,in order to enhance the teaching professional adaptability and efficiency.

Key words:GIS specialty;physical geography;textbook system;geographic literacy;information environment

作者简介:段焕娥(1972-),女,博士研究生.

基金项目:国家自然科学基金资助项目(41401050)

收稿日期:2014-11-29

中图分类号:P208;G640

文献标识码:A

文章编号:1006-7949(2016)01-0077-04