不同手术方法治疗绝对期新生血管性青光眼的效果对比

程明智(焦作同仁医院眼科 河南焦作 454150)

不同手术方法治疗绝对期新生血管性青光眼的效果对比

程明智

(焦作同仁医院眼科 河南焦作 454150)

【摘要】目的 探究不同手术方法治疗绝对期新生血管性青光眼的临床效果。方法 选取2013年9月至2015年9月焦作同仁医院收治的84例绝对期血管性青光眼患者,随机分为两组,各42例。对照组采用睫状体冷凝术治疗,观察组采用睫状体冷凝联合复合式小梁切除术治疗,对比两组临床疗效。结果 观察组术后视力提高和眼压情况优于对照组(P<0.05);观察组并发症发生率低于对照组(P<0.05)。结论 睫状体冷凝联合复合式小梁切除术治疗绝对期新生血管性青光眼效果显著,能够有效提高患者视力,降低眼压,减少并发症,值得推广。

【关键词】睫状体冷凝术;复合式小梁切除术;绝对期新生血管性青光眼

新生血管性青光眼患者的主要临床表现为堵塞、眼压升高以及虹膜前粘连等,对患者的生活质量造成严重影响。传统治疗方法无法有效控制眼压,且会对视神经造成损伤,而睫状体冷凝联合复合式小梁切除术可显著避免上述缺点[1]。本次研究选择焦作同仁医院收治的42例绝对期血管性青光眼患者,给予睫状体冷凝联合复合式小梁切除术治疗,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取收治的绝对期血管性青光眼患者84例。对照组男23例,女19例;年龄30~74岁,平均(59.2±12.3)岁;其中有光感34例,无光感8例;其中视网膜中央静脉堵塞17例,糖尿病视网膜病变20例,其他5例。观察组男24例,女18例;年龄31~76岁,平均(59.6±12.1)岁;其中有光感35例,无光感7例;其中视网膜中央静脉堵塞16例,糖尿病视网膜病变22例,其他4例。两组一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法 对照组给予睫状体冷凝术治疗。患者取仰卧位,开睑,上直肌固定,球结膜环切开暴露角膜缘后巩膜,然后采用冷冻治疗仪治疗,冷凝时间为90~120 s,冷凝温度为-70℃。观察组在对照组治疗的基础上进行复合式小梁切除术。显微镜下将巩膜表面筋膜组织分离,电凝灼烧手术部位血管,然后进行前房穿刺,避免出现虹膜隔前移。角膜缘切透巩膜,切除虹膜根部,在巩膜瓣下切除小梁。然后切除宽基底周边虹膜,缝合巩膜瓣,经前房穿刺口注入生理盐水从而重建前房,铺平筋膜和结膜组织,最后缝合。

1.3 观察指标 观察并记录两组术后视力情况、手术前后眼压和并发症发生率情况。

1.4 统计学分析 采用SPSS 18.0统计学分析软件,定量资料用(±s)表示,组间比较行t检验,定性资料用n(%)表示,行χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

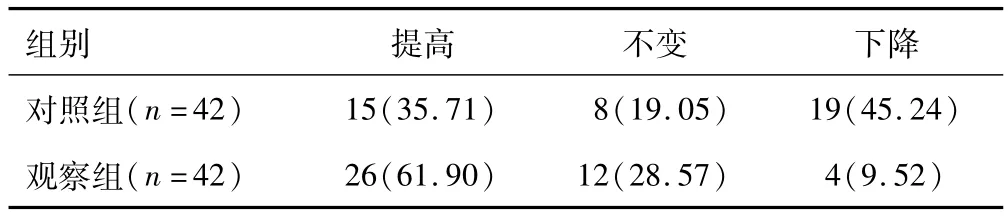

2.1 术后视力情况 观察组术后视力提高情况明显优于对照组(P<0.05)。见表1。

2.2 眼压 观察组治疗前后眼压分别为(47.17±12.45)、(14.45±4.95)mm Hg,对照组分别为(51.04±9.91)、(23.35±8.23)mm Hg,观察组术后眼压明显低于对照组(P<0.05)。

表1 两组术后视力情况对比[n(%)]

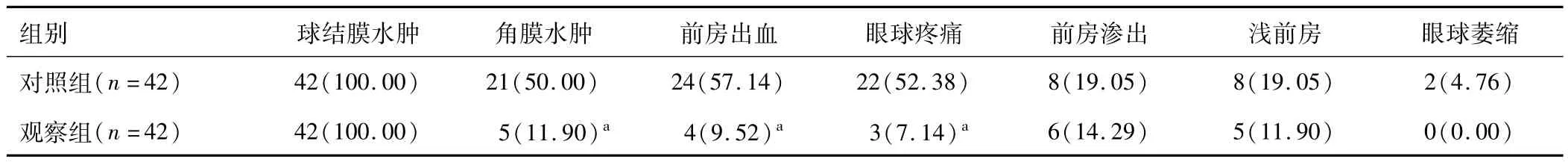

2.3 并发症 观察组眼球疼痛、前房出血、角膜水肿等并发症发生率明显低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组并发症发生率对比[n(%)]

3 讨论

新生血管性青光眼患者的失明发生率较高,并且治愈率低。其主要为视网膜缺血引发视网膜上新生血管生成,对房水的引流造成障碍,最终导致患者眼压上升[2]。对于此类患者不仅需要治愈视网缺血症状,并且还需要控制患者眼压水平[3]。

睫状体冷凝术能够有效控制患者眼压水平,但是其会导致术中和术后发生眼压上升或下降、眼球萎缩等,所以会有部分患者不能够接受此类手术治疗。复合式小梁切除术是一种有效青光眼引流手术,其与睫状体冷凝术联合治疗能够在有效降低眼压的同时避免出现眼球萎缩症状[4]。在本次研究中,观察组视力恢复情况和眼压控制情况均显著优于对照组(P<0.05),而观察组各项并发症发生率显著低于对照组(P<0.05)。

综上所述,睫状体冷凝联合复合式小梁切除术治疗绝对期新生血管性青光眼效果显著,能够有效提高患者视力,降低眼压,减少并发症,值得推广。

参考文献

[1] 郭丽,袁方,周激波.改良巩膜造瘘联合前段玻璃体切除治疗新生血管性青光眼效果观察[J].中国实用眼科杂志,2014,32(3):343-345.

[2] 贾旭,段宣初.抗血管内皮生长因子类药物在新生血管性青光眼及滤过手术抗瘢痕治疗中的应用[J].中华眼科杂志,2015,51(4):314-318.

[3] 关改新.白内障超声乳化联合房角分离治疗原发闭角型青光眼的效果观察[J].河南医学研究,2014,23(7):32-34.

[4] 王华,王涛,张风,等.综合治疗新生血管性青光眼疗效观察[J].中国实用眼科杂志,2015,33(4):370-373.

(收稿日期:2015-09-16)

【中图分类号】R 779.6

doi:10.3969/j.issn.1004-437X.2016.01.115