我国教育研究前沿关注点:基于2014-2015年《教育学文摘》

□谭旭 韦薇 张磊 周序

我国教育研究前沿关注点:基于2014-2015年《教育学文摘》

□谭旭韦薇张磊周序

摘要:近两年,我国教育事业迎来诸多变革,一批具有理论深度和现实意义的研究成果也大量涌现,展现了当前教育学研究的热点问题。从人大复印报刊资料《教育学文摘》(2014-2015)文献分析中凸显了教育学研究前沿关注点:一是慕课时代的高等教育发展研究。慕课打破了高等教育的精英属性,创生了一个世界范围内任何人都可以自由出入的大学堂,由此推动了工业文明造就的封闭课堂向信息时代更加开放课堂的历史性转变。二是大学治理研究。大学治理就是解决高校管理体制的行政化弊端,使大学回归本原。这在宏观上表现为理顺政府与大学之间的关系,在微观上表现为理顺大学内部权力之间的关系,从而完善大学治理结构。三是信息技术与教育的深度融合研究。目前来看,信息技术与课程整合的理论研究已趋于饱和,其研究正在向学科相关方向和实践层次上延伸。四是核心素养研究。落实素质教育战略仍是教育改革发展的重要主题,但目前关于“核心素养”研究还处初级阶段,如何构建中国特色的核心素养体系将成为探讨的焦点。

关键词:教育学研究;大学治理;信息技术;研究趋势;《教育学文摘》

近年来我国教育事业迎来诸多变革,一批具有理论深度和现实意义的研究成果也大量涌现。中国人民大学书报资料中心编辑出版的《教育学文摘》,作为高质量研究成果的一个展示窗口,在学术界赢得了更大的认可度。本文在对2014-2015年度《教育学文摘》中的学术论文进行全面梳理的基础上,对近两年我国教育研究中的重点、热点问题的研究进行分析,并对未来我国教育研究的趋势进行展望。

一、学术论文摘编概况

1.栏目设置及论文分布

《教育学文摘》常设栏目总共11个,2014-2015年摘编学术论文总计395篇(见表1)。

表1 《教育学文摘》常设栏目摘编论文数量分布表

学文摘>摘编论文的分析》一文独立于任何栏目,故未纳入本表统计。)

2.来源期刊摘编量排名

近两年,《教育学文摘》的文章来源越来越广泛,摘编篇目较多的学术期刊依次为《教育发展研究》、《教育学术月刊》、《高校教育管理》、《教育研究》等(见表2)。

表2 《教育学文摘》2014-2015源杂志摘编量排名

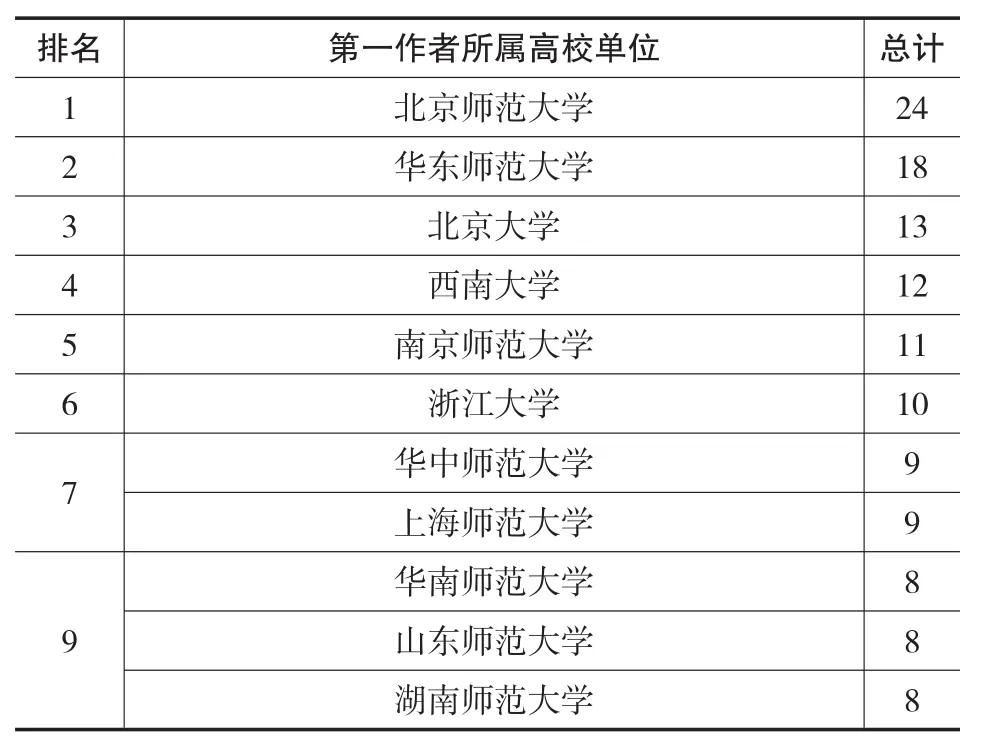

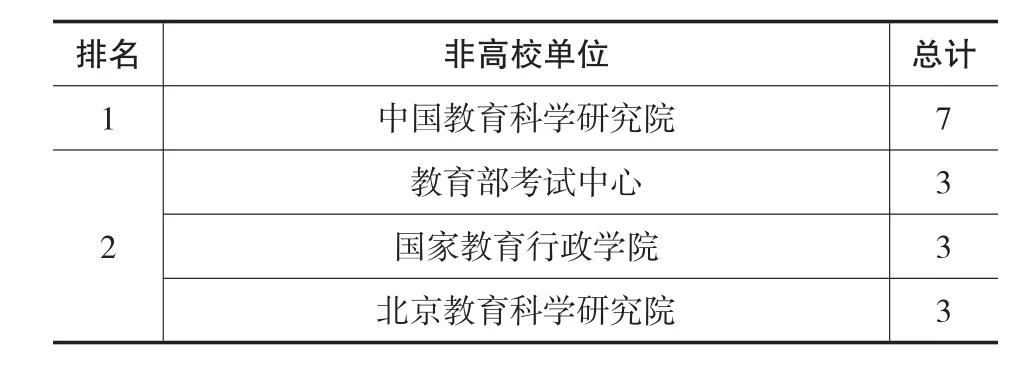

3.第一作者所属单位统计

从第一作者所属单位性质看,论文作者绝大多数来自高校,共计345篇,所占比例为87.3%;来自非高校作者的论文只有50篇,比例为12.7%。在高校当中,北京师范大学、华东师范大学、北京大学位居前三名(见表3);科研院所当中,中国教育科学研究院位居第一,其他科研机构的摘编量相对较少(见表4)。

表3 《教育学文摘》高校作者论文摘编量统计

表4 《教育学文摘》非高校作者论文摘编量统计

二、我国教育研究的重点和热点问题

1.慕课时代的高等教育发展研究

慕课打破了高等教育的精英属性,创生了一个世界范围内任何人都可以自由出入的大学堂,由此推动了工业文明造就的封闭大学课堂向信息时代开放、共享、多元“学堂”的历史性转变(桑新民等,2014),为全面推进教育开放、使人人都能接受优质教育提供了新的方向,从而推动了教育开放的内涵发展(袁松鹤等,2014)。慕课的发展是机遇与挑战并存。

就机遇而言,第一,从教育管理来说,慕课颠覆了传统大学教学管理的观念和体制,促使传统行政化教学管理向信息化学习与课程服务体系转变(桑新民等,2014);第二,从人才培养模式来说,一方面,慕课加强了多种学习理论的整合应用,如关联主义理论和行为主义理论,从而可以提高学习的质量(袁松鹤等,2014);另一方面,慕课带来了丰富的人才资源宝库,通过对这些大数据的挖掘能变革人才培养方式、学习评价方式、课程开发及教学模式(桑新民等,2014);第三,从教师角色转变来说,在慕课当中,教师只是课程组的一员,唯有与技术员、传媒顾问、视觉专家等一起,才能制作出一期慕课。这就使课程不再是教师唱独角戏的舞台,在无形中促进了课堂教学中平等关系的建立(郭英剑,2014)。

就挑战而言,有学者从破坏性创新理论视角进行分析,指出如果慕课能够发展到学习者完成所有的学位课程并获得学位证书,那将会影响到传统高等教育机构的招生,并对高等教育的传统市场形成巨大冲击(袁莉等,2014)。从教学效果方面进行分析,学生注册数多,但能认真完成课程学习的人数并不多,且因为部分优秀课程选课人数过多,无法进行充分的交流,导致学生学习收效不大,而且慕课教学模式与现有的教学模式难以调和,难以保证教育质量(郭英剑,2014)。从教师角度看待这一问题,慕课对教师的要求很高,教师难以单独完成教学任务,授课压力巨大(郭英剑,2014)。

因此,高等教育如何应对慕课带来的机遇与挑战值得深入探讨。在管理方面,为应对慕课潮流,可以在高等教育机构建立一个新的部门(袁莉等,2014)。探索开放教育资源的市场化运营机制,通过市场化对资源进行有效甄选,建设现实可用的高质量学习资源,解决开放教育中的“成本”因素(袁松鹤等,2014)。根据实际情况选用或开发慕课学习管理系统,项目开发人员应面向学生、教师或组织机构等不同的群体开发各种工具,以此提高各方人员参与慕课建设的积极性(李艳等,2014)。

在教学效果方面,多数学者认为,如果慕课能带来学位证书,那么将对现有高等教育体系造成巨大的冲击。要促进高等教育在这方面实现良性转型,在高校联盟之间形成认证机构,或是成立专门的慕课认证机构,通过加强学习成果认证,让资源开放发展为教育开放。在慕课的评估设计方面,可以考虑通过创建电子档案袋、博客等方式给学习者提供机会展示其在知识建构和社会交互方面的进步(李艳等,2014)。还有学者基于太极四重嵌套式,探索翻转课堂与慕课相结合的新教学模型,试图将优质课程资源、合理的评价模式、多元的教学方法和科学的管理体制等要素有机整合,最终形成组织有序并能不断自我完善的慕课教学体系(黄美初等,2015)。

2.德育工作的实效性研究

德育是学校教育工作中的一个重点内容。但在实践当中,德育工作长期被边缘化,随着“立德树人”和“社会主义核心价值观教育”的提出,有必要对德育工作的实效性进行更加充分的研究。从《教育学文摘》摘编的论文来看,学者们主要对如下三个方面的问题进行了探索:

一是应该培养什么样的道德。有学者从道德的事实属性、客观必然性方面出发,指出道德有两种:一种是具有价值属性的道德,即规范性道德;一种是具有事实属性的道德,即道德规律。道德价值教育与道德事实教育是完整的道德教育的两大组成部分,缺一不可。第一种道德教育的目标在于个体道德方面的社会化,成为守道德的人。第二种道德教育的目标在于个体道德方面的个性化,成为懂道德的人,提升道德境界(张正江,2014)。而上述两种德育目标之所以均陷入困境,其根本在于我们丧失了古典教育理想的指引(李长伟,2014)。中国传统儒家文化最为卓著者即在道德方面,真正的核心与精华可谓对人的道德主体性的充分尊重与高扬。我们对于“我”之主体性的充分重视,应成为解决当代德育教育问题的关键切入点和有效途径(柴渭等,2015)。回归古典教育理想,就是为了找到人之为人的意义。传统思想政治理论教育没有找到大学生道德信仰教育的逻辑进路,其原因在于大学生的生活越来越陷入到一种价值空虚的境地,因此,大学生道德信仰教育的逻辑进路在于超越虚无、超越荒谬,创造有价值的、有意义的人生(范光杰等,2015)。

二是如何进行道德教育。有学者倡导对道德领导进行研究。从德性伦理和规范伦理的角度来看,道德领导应该从德性伦理和规范伦理两个方面来考察其主要研究内容(彭虹斌,2015)。重视教育行政管理者道德素质的积极作用既要发挥法律法规对教育政策公正性的制约,也要发挥教育行政管理者和教育者自身良好道德品质的无形引领和示范价值(谢春风,2015)。道德领导的效果体现为德育体系的制度创新,包括国家德育制度创新和学校制度生活创新(杜时忠等,2014)。其中,师德制度化是教师道德建设的保障,师德制度自身蕴含着伦理道德精神,能引导教师个体向善,并遏制教师的自私天性,惩罚师德失范的行为(张家军,2015)。还有学者从“教育性教学”的理念出发,对学科德育进行了专门探讨。学科德育的基本理念,是要求所有学科教师都自觉承担德育的责任。当前我国学科德育的问题是教学与德育的二分。学科德育不应成为关于“德育如何与学科教学相结合”的问题,而是学科教学如何实现育人价值的问题。这需要从提高教师学科育人意识和德能、按照学科育人价值实现的需要开展教学设计、实现生活化的教学等方面入手进行探索(田保华,2015)。

三是如何评价德育工作的效果。有学者从道德的有效性分析,认为道德的道德性体现在学校道德教育活动的德育目的、德育内容、德育方式等方面。只有道德教育在这些方面都达到有道德时才是有效的道德教育(蔡秀梅,2014)。从道德评价的重心分析,将学生的“学”转向教师的“教”,要强调和尊重学校及其教师的自律性,使作为教育机构的学校及其教师能够基于独立的判断,自主地、创造性地推进教育活动与管理活动(尹伟,2015a);从道德评价的可操作性分析,道德教育不应强调无休止的“更道德”,而应突出“不是不道德”,这样才能使道德评价更具有操作性和可行性(尹伟,2015b)。

3.教科书内容的确立及其改进研究

教科书改革在教育改革中扮演着日益重要的角色,承担着为促进学生主动性、自主性、创造性和社会性等主体性特质发展而服务的重任(孙智昌,2014)。教科书要解决的是“通过何种方式将哪些内容传递给儿童”的问题,不同版本的教科书之所以存在区别,就源于对此问题的认识的差异(漆涛,2015)。什么样的知识可以进入教科书或被教科书所摒弃,在于该知识是否符合那个时代的群体共识或价值取向,即那个时代的“知识型”,或者说是那个时代的话语体系(段发明,2014)。那么,教科书中到底应该选择、放弃什么,就与以下四个问题密切关联:谁掌握着知识进入教科书的权力?什么应该被选择为教科书内容?确立教科书内容应该优先考虑谁?如何判断确立的教科书内容是否恰当?

政府掌握着知识能否进入教科书的权力,也负责确立教科书的内容。教科书不是天经地义地承载着真理,我们获得的只是被挑选过的内容。各国专家们采取了系列举措,最被认同的是教科书多样化以及伴生的放开教科书选用权(石鸥等,2015)。多样化能促成教学内容的丰富性,更能满足教育主体多样化需求,缓解因教科书单一所带来的种种弊端。

学生是确立教科书内容时应该优先考虑的对象。学生生活经验能分别以工具、目标、本体三种形态参与课程。当学生以生活经验作为本体参与课程时,意为将学生生活经验直接视为课程内容(温小军,2014)。需要注意的是,所谓基于儿童的教材理论发展,并非要建立一种“儿童中心”的教材理论,而是以儿童的视角统整影响教材的诸因素,以厘清教材基础理论的逻辑(漆涛,2015)。

要判断教科书内容是否恰当,就涉及对教科书的理解问题。在哲学解释学看来,理解都是在“偏见”中进行的。偏见构成了解释者的特殊视界。对学生而言,将“理解”过程中的“偏见”合法化,可以大大提升学生在教学活动中的主动性、自主性和创造性(孙智昌,2014)。对教师而言,教师的教材理解可分为意义复原式教材理解和意义创生式教材理解。意义复原式教材理解要求教师完全放弃个人偏见和误解,以复原教材和教材编写者的本意。而在意义创生式教材理解中,教材不存在不依赖教师的自身的意义,教材也没有最终的、确定的“本意”(申大魁等,2014)。

目前,虽然教科书“多本化”了,市场看似繁荣,但高质量的、有特色的教科书并不多见。由于缺乏权威的认证标准,许多教材的多样化流于形式和低水平。我们应该加强教材理论研究,完善教材管理体制,提高教材建设者的整体素质,整合多方资源建立教材建设社会支持系统,推动主流教材的形成(和学新等,2014)。

4.高考改革问题研究

高考文理不分科问题。学者们对此褒贬不一。赞同者认为“这一做法采取的并非简单的‘合’与‘分’的策略,而是超越了以往文、理科的绝对分野,赋予学生自主选择权”(王晓芳,2015);反对者则对其可行性提出了担忧——由于学生作为选择主体的角色“空虚”、关涉主体对学生选择的“诱导”以及学生作为选择主体的价值“迷失”,学生恐怕很难做出有效的选择(张铭凯,2015)。更多的学者持中立态度,将关注的目光放在了如何更好地促进不分文理高考的实施上,提出了建立健全学生辅导和成长记录制度(柳夕浪,2015)、营造一种良好平和互惠共生的社会环境(张铭凯,2015)等建议。

高考科目分值调整问题。这一问题的根源在于北京市高考改革将尝试语文加分、英语减分的做法。有学者认为,改革对院校、专业来说是有利的,可以帮助他们挑选更加合适的人才。因为英语减分不等于英语不重要,而是还原英语学科的本来面目,该重视的院校和系科需要继续重视,而不必那么强调英语的院校和系科就可以实事求是地降低一些要求。比如说,除了涉外专业,高职高专对英语就不必有过高的要求(刘海峰,2014)。但也有人认为,从落实“素质教育”的角度来说,不宜对这一改革抱有太高的期望。因为英语和语文分值的“此消彼长”,本质上是将高考分数作为杠杆,来调节人们对这两个学科的重视程度,这不仅没有弱化高考的“指挥棒”作用,反而是在旗帜鲜明地利用高考的“指挥棒”作用,无形之中,“分数”的意义更加深入人心,所以说,这一改革对“素质教育”的落实意义不大(杜菲菲,2014)。

综合评价与多元录取的问题。随着《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(2014)的颁布,高中综合素质评价正式与高考挂钩,成为学生升学的“重要参考”。然而,现实中综合素质“评价实施过程中的‘不可比性’与评价结果使用要求的‘可比性’,是当前招生考试制度改革面临的一个深层次的矛盾”。一方面高中拼命“包装”自己的学生,从作品展示到教师评语,努力证明学生的综合素质高、能力强;另一方面,大学录取时却不用、不信综合素质评价的结果(朱哲,2015)。针对这一尴尬局面,改革的突破口,应重在消解这种“可比性”,这就要求高校在人才选拔上拥有更多自主权,在人才选拔标准上应当多元(章建石,2015)。同时,录取途径也应该“多元”,例如普通高考、自主招生、学业评价等手段均可以采用(林小英,2014)。而上述方案要做到真实、可信,综合素质评价就不能是一个自转的“齿轮”,只有当它与问责机制、诚信机制、学校评价、教师评价等相关“齿轮”咬合在一起的时候,才会产生联动。一种可行的思路是,高等学校在招生时根据学校办学特色和人才培养要求,制定科学规范的综合素质评价体系和办法,组织教师等专业人员对档案材料进行研究分析,从而做出客观评价(朱哲,2015)。

5.大学治理研究

长期以来,我国高校管理体制的行政化弊端备受诟病,阻碍了高等教育的健康发展(陈梦然,2015)。而大学治理就是解决高校去行政化问题,使大学回归本原与本位,建立现代大学制度(李立国,2015)。这在宏观上表现为理顺政府与大学之间的关系,理解和把握公办高校作为法人实体所应具有的权力和责任;在微观上表现为理顺大学内部的政治权力、行政权力、学术权力之间的关系,在党委领导下的校长负责制框架内完善内部治理结构(周光礼,2014)。

政府与高校之间的关系问题。在我国,政府的行政管理权和高校的办学自主权之间总处于一种“模糊”的状态,这就需要科学地界分政府的行政管理权与高校的自主办学权,并判断二者的关系(孙霞,2015)。一方面,政府应充分放权,重点抓好高等教育的结构、规划、布局等宏观管理和教育法制化建设,通过统筹协调、监督评估、方针指导、提供服务等方式,对大学依法实行宏观管理(刘尧,2015);另一方面,学校要坚持党委领导下的校长负责制,同时探索建立高校理事会或董事会,为大学利益相关者,诸如政府、教师、学生、出资人等参与学校管理搭建组织平台(孙霞,2015)。尽管如此,学者仍对政府与高校之间的和谐关系持怀疑态度,认为即便高校在法律、法规授权的范围内享有办学自主权,仍然无法摆脱政府附属机构地位,也很难形成独立的治理结构和法人地位,因此,学术自由的价值内涵根本就难以有明晰化的制度保障(孙霞,2015)。

大学章程建设问题。大学章程是大学合法性的重要来源,也是大学依法治理的制度基础(刘尧,2015)。对大学而言,学校章程是大学的最高法、根本法(孙霞,2015)。自2014年以来,我国各高校走上了章程建设的道路,大学章程如雨后春笋般蓬勃而出。但是,现有大学章程往往只注重实体规则,而忽视程序规则,这导致包括大学处分等在内的大学具体行政和学术自治行为因缺乏程序正义而受到质疑,仅有的教育申诉制度由于缺乏程序正义处于闲置或半闲置的状态(周湖勇,2015)。在教育实践中,大量的利益诉求仅仅停留在表达层面而无法过渡到经博弈后的集中层面,审议也具有明显的行政化倾向。章程在什么情况下可引发修改程序、多少代表提议可以启动章程修改、章程修正案以会议参加人数的多少比例才能通过等,在《教育法》、《高等教育法》中均没有明文规定(孙霞,2015)。

大学的学术组织建设问题。大学治理应确立教师在治理中的主体地位和作用(刘尧,2015)。然而在现实中,高校内部管理层与作为学术权力代表的教授之间往往存在着利益冲突,大学教师在治理中的主体往往被虚化(孙霞,2015)。针对这一问题,学者们提出了不同的解决方案。一是要明确学术事务与行政事务的界限,健全行政权力的监督约束,严禁利用行政权力获取学术资源,完善保障学术权力,根据学校作为学术单位的特点和教学科研工作的实际要求,给院系更多自主权(李立国,2015)。二是要确立和实现基层学术组织自治。因为大学学术权力的大本营是基层学术组织,学术权力与行政权力之间的矛盾是学校高层与基层学术组织之间的矛盾,因此,中国公办高校法人治理结构改革思路必须由“横向分权”走向“纵向分权”(周光礼,2014)。三是要构建符合现代治理理念的学术组织及其之间的关系,既要给院系充分的自主权,使治理主体和重点下移;又要使各院系之间有全校一盘棋的观念和政策,这样才能形成共享软硬件资源的机制(韩震,2015)。

6.职业教育校企合作研究

在中国人的传统文化观念中,职业教育一直是一个冷门,但相比于其他教育类型,职业教育担负着更大的社会“托底”职责(关晶,2015),承担着为经济社会培养专业人才的重任。

校企合作问题是近两年来职业教育研究中的一个热点。职业院校为企业培养专业技术人才,企业为职业院校毕业生提供用工岗位,这样就能实现就业市场的良性运转。但在实际运作过程中,职业教育与企业并未实现有机契合。

其一,职业教育运行的无序状态。具体表现为人们片面强调职业教育的社会公益性,忽略多元治理主体的利益诉求,从而导致现代职业教育多元治理主体之间联接纽带不足;企业、行业协会因角色定位不明而丧失积极性和作用,使得多元主体互动变成政府部门的独角戏。此外,多元治理主体中还存在权责关系不清的问题,催生“搭便车”的互相推诿现象,导致集体无作为的治理困境。有序的治理体系应建立在科学的人性分析基础之上,将合理的私人利益纳入正式的目标体系之中。秉持互利共赢理念,达成利益契合;完善法律建设,明确主体权责关系;培育共同愿景,实现伦理道德规约;搭建沟通平台,促进信息合理流动(肖凤翔等,2015)。

其二,职业教育中院校与企业的相互分离。由于当今社会职业认知以整体化的形式进行,单一的学校教育已经无法从根本上消除职业教育脱离实践的“顽疾”,只有采用企业和学校相结合、工作和学习相结合的方式,才能真正实现院校与企业的对接。要想建立高质量的应用技术型高等院校,必须先建立一种(类似)现代学徒制的职业教育制度(赵志群,2014)。但由于学校职业教育的出发点是为了满足职业教育自身发展需要而非行业、企业需求,且现代学徒制只是被高职院校当成校企合作办学的一种培养模式来看待,“学校热企业冷”的局面仍未打破,因此现代学徒制始终难逃“穿新鞋走老路”的局面。应尝试在现代职业教育中构建一种新的体系,实现学校为主的职业教育和以企业为主的现代学徒制的相互补充,并完善试点工作的制度设计,协调部门间关系,破解现代学徒制改革的体制障碍(莫丽娟,2015)。

三、未来研究的趋势

2015年是“十二五”和“十三五”衔接的关键节点,是实现教育事业发展中长期规划总体目标的关键年份。综合政策导向和学术研究热点,未来教育研究问题主要有以下关注点:

1.信息技术与教育的深度融合研究

教育信息化是促进教育现代化的重要手段,是构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系的基础。当前信息技术迅猛发展,大数据、云计算、智能移动终端等的发展大力促进着教育领域的变革。技术对教育变革的作用,存在两种分析思路:其一,信息技术刺激下教育为适应社会的变化不得不发生变革;其二,以信息技术作为支持力量而主动对现行教育状态寻求突破(祝智庭等,2014)。不论教育是主动参与还是被动参与变革,都隐含着“在信息技术日新月异的今天,教育领域必定发生大变革”的趋向。“如何推动信息技术与教育深度融合”是教育信息化建设进程中的重要命题。教育过程系统的复杂性是客观存在的。应正确认识技术对教育过程复杂性的依赖,将教育过程复杂性作为认识和思考教育问题,制定解决教育问题策略方案的起点和基本依据之一(李怀龙等,2014)。目前来看,信息技术与课程整合的相关理论研究已经趋于饱和,正在向更细化的、与学科内容相关的方向延伸,并落实到实践层次上(杨樾等,2014)。由此可知,信息技术与教育的深度融合越来越走向“具体问题具体分析”,寻求信息技术与教育“由点到面”的深度融合。这种融合究竟在信息技术与具体学科、新型教学模式等之间如何体现出来,将成为未来教育技术领域的一个焦点问题。

2.高考文理不分科政策实施的问题研究

自从我国2014年陆续颁布了一系列高考改革政策后,学者们对高考的研究越来越趋向于微观层面。“高考文理不分科”不仅作为影响学生学习与升学最关键的政策,还因为关乎培养全面而个性化发展的学生的教育目标能否顺利实现(王晓芳,2015),备受大众关注。因此从2014年开始施行文理不分科,到2017年第一批考生走进考场的这段时间里,多方主体对文理不分科的应对方式将是未来一段时间的热点话题。对学校而言,探讨的是如何开展文理不分科下的“个性化”教育、如何改革教学组织形式、如何进行课程开发;对教师而言,探讨的是如何更新教学理念、如何开展教学、如何指导学生选择高考科目;对学生而言,探讨的是如何选择学习方式、如何选择考试科目、如何应对高考等问题亟需学者探讨并提出建议。在文理不分科的情况下,探讨的是高校如何进行科学选才?是分数至上,还是考虑高考科目?高考文理不分科改革已进入第二年,距离2017年还有两年,对上述问题的回答将是未来研究的趋势。

3.依法治教的问题

党的十八届四中全会中提出:要“全面推进依法治国,总目标是建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家”。就教育领域而言,若要将依法治国落到实处,应该全面推进依法治教,在学校层面坚持依法治校。这是一个层层细化的过程。结合近两年的研究,发现教育领域众多问题的解决途径都会回归到制度建设层面,但是,目前的研究大多停留在宏观指导,缺乏具体的实施方案探讨,而且即使有相应的学校制度,也由于缺乏程序正义而处于闲置或半闲置的状态(周湖勇,2015)。未来研究的趋势将是:第一,发现与弥补当今学校制度中存在的不足之处,以完善学校章程制度建设;第二,探索如何完善程序规则,依法实行学校管理,处理好学校内部各主体之间的法律关系;第三,研究如何把法治教育纳入课堂,加强学校法制教材建设,让法制意识渗透到每位学生的观念里。正确处理好政府与学校的关系仍是当前不可避免的话题,如何保证学校依法自主办学,将贯穿“依法治教”、“依法治校”的讨论始终。

4.“核心素养”的研究

素质教育仍是教育改革发展的战略主题。落实素质教育战略主题地位,必须系统设计、整体规划各级各类教育中素质教育的重点任务(瞿振元,2015)。为把对学生德智体美全面发展总体要求和社会主义核心价值观的有关内容具体化,《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》(以下简称《意见》)提出了各学段学生发展核心素养体系。目前关于核心素养的研究还处于初级阶段,核心素养主要内涵还没有得到清晰的界定。《意见》中指出,核心素养应“突出强调个人修养、社会关爱、家国情怀,更加注重自主发展、合作参与、创新实践”,而已有的研究主要是参考国外相关研究,提出对构建我国“核心价值体系”的建议。如何结合我国教育实际,构建具有中国特色的核心素养体系将成为未来探讨的焦点。核心素养与课程标准、学科素养之间的关系是什么?如何制定相关的质量标准,如何对学生的核心素养进行评估?这些都是不能回避的议题。此外,教师应该相应地具备哪些素养?如何在学科教学中培养学生的核心素养?这些研究将进一步解答如何将核心素养的培养落实到每位学生的身上。

参考文献:

[1]蔡秀梅(2014).学校道德教育的有限、有效与有道德[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (1): 83-84.

[2]柴渭,高琼(2015).对中国文化道德主体思想与当代德育困境的反思[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (1):82-83.

[3]陈梦然(2015).高校管理去行政化呼唤大学校长职业化[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (1): 92-93.

[4]杜菲菲(2014).高考分值变化是素质教育的举措还是应试教育的强化[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (4): 42-43.

[5]杜时忠,黄恒忠(2014).学校德育体系建设论纲[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (1): 81-82.

[6]段发明(2014).教科书的话语建构[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (1): 8-9.

[7]范光杰,杨汉国(2015).论大学生道德信仰教育之理念转变[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (1): 84-85.

[8]关晶(2015).现代职业教育体系的“现代性”辨析[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (1): 21-22.

[9]郭英剑(2014).“慕课”在全球的现状、困境与未来[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (3): 10-12.

[10]韩震(2015).大学的使命与完善大学治理结构[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (3): 84-85.

[11]和学新,马苏静(2014).我国基础教育课程教材开发与管理的问题检视与改进[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (1): 6-7.

[12]黄美初,沈敏敏(2015).翻转课堂与MOOCs在开放大学教学中的有效结合研究[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (3): 60-61.

[13]李长伟(2014).从德性到欲望:教育的古今之变[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (4): 90-92.

[14]李怀龙,李慧,裴新宁(2014).教育过程复杂性及对技术变革教育的制约[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (4): 27-28.

[15]李立国(2015).大学治理的内涵与体系建设[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (2): 3-4.

[16]李艳,张慕华(2014).国内外代表性MOOCs项目比较研究[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (3): 7-9.

[17]林小英(2014).普通高校招生多元录取机制的“理念型建构”:因果适当还是意义适当?[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (2): 11-12.

[18]刘海峰(2014).高考科目改革:为什么首先是英语?[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (2): 6-8.

[19]刘尧(2015).大学治理:制度比校长更重要[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (2): 8-9.

[20]柳夕浪(2015).考试招生制度改革背景下高中教学面临的挑战与应答[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (1): 61-62.

[21]莫丽娟(2015).机遇与挑战:高职院校现代学徒制试点该往何处去[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (4): 45-46.

[22]彭虹斌(2015).学校道德领导的内涵与研究范畴[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (2): 84-85.

[23]漆涛(2015).隐于教材背后的儿童[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (2): 67-68.

[24]瞿振元(2015).素质教育:当代中国教育改革发展的战略主题[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (3): 3-4.

[25]桑新民,谢阳斌,杨满福(2014).“慕课”潮流对大学影响的深层解读与未来展望[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (3): 3-4.

[26]申大魁,田建荣(2014).教师教材理解:概念、类型及转向[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (4): 54-55.

[27]石鸥,廖巍(2015).教科书内容的确立与有效教学的风险[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (3): 54-55.

[28]孙霞(2015).大学治理中的法治缺失及其实现[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (2): 10-11.

[29]孙智昌(2014).教科书的本质:教学活动文本[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (1): 3-5.

[30]谭旭,饶佩,张凌云,张磊,周序(2014). 2012-2013年我国教育研究热点问题分析[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (2): 3-5.

[31]田保华(2015).试论学科德育的问题与出路[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (4): 82-84.

[32]王晓芳(2015).取消文理分科之后:挑战与机遇[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (3): 47-48.

[33]温小军(2014).论学生生活经验参与课程的三种形态[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (2): 58-59.

[34]肖凤翔,史洪波(2015).从无序到有序:我国现代职业教育协同共治之理[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (4): 33-34.

[35]谢春风(2015).关注我国教育发展的道德向度[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (1): 79-81.

[36]杨樾,焦辰菲,夏长胜(2014).智能终端支持的信息技术与课程深度整合趋势[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (3): 56-57.

[37]尹伟(2015a).德育评价的重心转向及其合理性辩护[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (2): 75-77.

[38]尹伟(2015b).竞争性道德教育及其超越[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (4): 85-86.

[39]袁莉, Stephen Powell,马红亮等(2014). MOOC对高等教育的影响:破坏性创新理论视角[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (3): 5-6.

[40]袁松鹤,马若龙(2014). MOOCs:开放、争论与启示[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (2): 44-46.

[41]张家军(2015).论师德建设的教化、内化和制度化[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (4): 71-73.

[42]张铭凯(2015).高考考试科目选择:谁来选?选什么?怎样选?[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (4): 48-49.

[43]张正江(2014).道德教育应培养既“守道德”又“懂道德”的人——论道德价值教育与道德科学教育[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (1): 79-80.

[44]张正江(2015).培养道德上独立自主的人:论道德事实教育[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (2): 71-72.

[45]章建石(2015).校本评价在高校人才选拔中的困境与出路[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (1): 7-8.

[46]赵志群(2014).“职教打通”绝非建设“四本”院校[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (3): 33-34.

[47]周光礼(2014).从管理到治理:大学章程再定位[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (2): 83-85.

[48]周湖勇(2015).大学治理中的程序正义[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (2): 5-7.

[49]朱哲(2015).综合素质评价的“怪圈”如何破解[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (1): 41-42.

[50]祝智庭,管珏琪(2014).教育变革中的技术力量[J].人大复印报刊资料《教育学文摘》, (2): 30-32.

责任编辑田党瑞

Frontier Spotlight on Educational Research in China: Based on the Theses of Education Digest (2014-2015)

Tan Xu, Wei Wei, Zhang Lei, Zhou Xu

Abstract:In the past two years, many changes were made in education program of our country. A lot of research results that are both theoretical and practical emerged, showing the hotspots of educational research currently. Based on the text analysis of Education Digest (2014-2015), we can conclude several focuses of educational research in the future. Firstly, research on the development of higher education in MOOC era. MOOCs break the elite characteristics of higher education, create a school which can be free access to anyone world-wide, and thus promote the historic change which is from the closed class created by the industrial civilization to the more open class in the information era. Secondly, research on the university governance. University governance is to solve the problems of the administrative system of university management, so that the university may return to the original. From the macroscopic view, it means to straighten out the relationship between the government and the university; from the microscopic view, it means to straighten out the relationship of internal powers in the university, so as to improve the governance structure of the university. Thirdly, research on the deep integration of information technologies and education. Currently, the theoretical study of the integration of information technologies and curriculum has reached saturation point, and the research extends to the disciplines-related directions and practice level. Fourthly, research on the core competence. To implement the strategy of quality education is an important topic of the educational reform and development, but now the research on the "core competence" is still at a primary stage. How to construct a core competence system with Chinese characteristics will become the topic for discussion.

Keywords:Educational Research; University Governance; Information Technology; Research Trends; Education Digest

收稿日期2015-12-09

作者简介:谭旭,中国人民大学书报资料中心教育学学科执行主编(北京100086);韦薇,硕士研究生,高等教育质量建设协同创新中心,厦门大学教育研究院(福建厦门361005);张磊,中国人民大学书报资料中心编辑(北京100086);周序(通讯作者),博士,助理教授,硕士生导师,高等教育质量建设协同创新中心,厦门大学教育研究院(福建厦门361005)。

中图分类号:G40-03

文献标识码:A

文章编号:1009-5195(2016)01-0069-09 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2016.01.009