交换断裂——妙峰山庙会的危机

曹何稚

交换断裂

——妙峰山庙会的危机

曹何稚

摘要:妙峰山庙会作为一项社会盛典和文化奇观,其活力与魅力源于强大的自组织性。后者的核心纽带与关键机制是以人-神交换为基础的交换体系。然而随着市场经济的发展,商品交易作为一种新的人际关系模式渗入到庙会当中。新旧体系有着迥然不同的逻辑与结构,没有良好对接,导致参与者的交换过程发生断裂,以此为基础的整合随之失效,社会结合与总体秩序逐渐瓦解。这构成了当下妙峰山庙会的一个核心危机。

关键词:妙峰山庙会;自组织;礼物交换;商品交易;断裂

妙峰山位于距北京城西北35公里的门头沟山区, 自明代后期开始成为碧霞元君信仰的一个中心,于清代中晚期走向鼎盛,发展为北京及周边地区的“金顶”圣地。每年农历四月初一至十五(原为十八),这里都要迎来庆祝娘娘①民间对碧霞元君的通俗称谓。诞辰的集中进香。届时成千上万的人从北京各地乃至天津、河北赶来酬神祈福,其中一些还自发结成香会,或助善敬神,或献艺娱神,形成了规模浩大、热闹非凡、自给自足、井井有条的庙会。

上世纪50年代,由于意识形态的原因,妙峰山庙会遭到取缔。但它的生命力并未断绝,而是潜伏在社会深处,待寒流退去后又破土重出。从1990年起就已经有香会和香客冒着风险朝顶进香了。1993年政府正式批准恢复妙峰山庙会后,新老香会纷至沓来,各路散客络绎不绝。尔后,由政府和旅游公司主办的“妙峰山传统庙会”②全名“妙峰山传统民俗庙会”,分春秋两季,但历来以春季庙会为主,有些时期只有春季庙会。本文仅指春季庙会。越办越大,已然成为北京最牵动人心的盛会之一。

然而在这如日中天的盛景下,妙峰山庙会③需要说明的是,本文所说的妙峰山庙会并不泛指所有在妙峰山举行的名为庙会或有着传统庙会外在景观的活动,而是一个有着独特脉络与内涵的文化事象和社会事象。却面临着严峻的困境。许多学者都观察到了诸如香会队伍萎缩、走会传统流失等问题,笔者则认为还存在一个更整体的危机,即构建和维系妙峰山庙会的核心纽带与关键机制——交换的断裂。

一、妙峰山庙会研究回顾

妙峰山庙会自清末起就引起了富察敦崇、奉宽、金勋等许多文人的注意,在《燕京岁时记》、《妙峰山琐记》、《妙峰山志》等文献中留下了记载。

1925年,顾颉刚等人对妙峰山的集中进香活动进行了实地调查,其成果《妙峰山进香专号》对当年的妙峰山庙会做了整体的描述,其中着重记录了香会的名目、组织、活动与规则。④顾颉刚:《妙峰山》,叶春生:《典藏民俗学丛书》(中卷),黑龙江人民出版社,2004年,第1007-1146页。妙峰山庙会由此正式进入到学术界的视野中。

由于多方面原因,妙峰山庙会研究直至1990年代才再度起步。90年代初美国学者韩书瑞(Susan Naquin)详细梳理了妙峰山崇拜与妙峰山进香活动勃兴与演变的历史,并率先从信仰、宇宙观和组织、社会参与的角度对妙峰山庙会进行了深入的分析。*[美]韩书瑞:《北京妙峰山的进香之旅:宗教组织与圣地》,周福岩、吴效群译,《民俗研究》2003年第1期。国内则以刘锡诚、吴效群为代表,多回顾早期妙峰山庙会研究、分析妙峰山信仰、梳爬妙峰山崇拜活动的历史与面貌。*刘锡诚:《妙峰山·世纪之交的中国民俗流变》,中国城市出版社,1996年;吴效群:《北京妙峰山碧霞元君信仰研究史》,《民俗研究》2002年第3期。

进入21世纪后,学界重点转向庙会中的民间组织。吴效群总结了香会的类别、组织、活动和制度,对行香走会的主题做了历时的分析,认为早期行香走会是普通民众模仿帝国政治制度建立的虚拟“紫禁城”,主题是行善、狂欢与追求社会声望;清代中后期由于朝廷的介入,其主题变为邀取皇宠;20世纪90年代妙峰山庙会恢复以后,香会的追求向经济利益转变。*吴效群:《妙峰山:北京民间社会的历史变迁》,人民出版社,2006年。孙庆忠带领的团队针对行香走会的民俗传统、香会与走会人士的生命史以及香会组织和庙会活动在当代的处境与问题做了丰富的资料搜集。*孙庆忠:《妙峰山:民间文化的记忆与传承》,知识产权出版社,2011年;孙庆忠:《妙峰山:香会组织的传承与处境》,知识产权出版社,2011年;孙庆忠:《妙峰山:香会志与人生史》,知识产权出版社,2013年。张青仁则通过跟踪香会人士在庙会内外的活动与私交,指出当下随着朝顶进香经济意义的开发,旧时为维系人神互惠关系的行香走会逐渐演变为多重互惠关系的叠合。*张青仁:《个体的香会——百年来北京城“井”字里外的社会、关系和信仰》,北京师范大学博士学位论文,2013年。

另有学者通过庙会和香会思考当代中国社会。高丙中指出妙峰山庙会的复兴是在民间社会与国家相互征用的过程中实现的,反映了当代中国民间自主性的生发以及国家-社会关系的改变。*高丙中:《民间的仪式与国家的在场》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2001年第1期;高丙中:《社会团体的合法性及其问题》,《中国社会科学》2000年第2期。王立阳考察了庙会恢复以来香会的组织、互动和话语运作,指出香会创造的人际横向联结在现代社会体系中继续并适应时代地发挥着塑造地方社会的作用,为公民社会的构建提供了一个方式与基础。*王立阳:《庙会组织与民族国家的地方社会——妙峰山庙会的公民结社》,《民俗研究》2011年第1期。

从顾颉刚等人开辟妙峰山研究伊始,妙峰山庙会就被视作中国社会的一个缩影,用以认识民间的信仰、团结与社交,其核心在于普通民众的信仰力和组织力。这一脉络一直延续至今,并不断被清晰化和理论化。近十余年来,学界出于对民间自组织的关注日益集中到香会研究上,细致地考察了香会静态的组织结构与动态的组织过程,以此展现妙峰山庙会的结构与秩序,并就中国民间社会的结合与运作生产了丰富的知识。然而这些研究存在某种缺憾。首先,研究多倾向于刻画行香走会的民俗样态,除吴效群触及了香会的抽象结构与驱使动力外,很少有研究深入分析庙会组织运作内在的逻辑和机制。第二,现有研究以呈现“典范状态”为主,侧重协调性,对妙峰山庙会当下的演变以及在此过程中出现的张力关照不足。虽然很多学者等都在某种程度上观察到了现代社会体系下香会与庙会的变化、冲突和问题,但基本停留在现状描述和浅层归因上,没有从结构、秩序与机制上做深层的探讨。最重要的是,研究过分专注庙会的核心人群——香会,严重忽略了庙会的外围人群——香客和游客,后者在妙峰山庙会的生态中也占有重要位置,是人际结合的构成之一。其结果是对庙会组织协调的分析仅限于香会群体内部,而没有同更大的外围勾连起来,也就缺乏整体层面的探讨。这些缺憾局限了对妙峰山庙会这一文化事象与社会事象的理解,以及由此对中国社会结合的认识。

基于此,本文将立足民间自组织性,分析妙峰山庙会贯穿香会内部、香会之间以及香会与散客之间的人际结合的核心机制和关键纽带,从结构与秩序的角度阐述妙峰山庙会恢复以来经历的变化,并揭示其当下遭遇的整体性危机。

二、妙峰山庙会的交换体系与自组织

交换是人际结合的一种重要方式。马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)曾系统地分析道,礼物交换是一种既关涉物又关涉人的持续交流。人们给出礼物的同时也给出了自己,伴随物的流动,个人的隔绝状态被打破,彼此相互混融。它的目的与结果首先不是经济性的而是道德性/社会性的,即友好的感情、稳定的联盟和使一切付出必定得到回报的社会优势。通过持续的赠礼、收礼和回礼,社会关系得以产生并被不断地维系和巩固。*[法]马塞尔·莫斯:《礼物:古式社会中交换的形式与理由》,汲喆、陈瑞桦译,上海人民出版社,2005年。

除了人际关系,交换还构成一种文化体系和社会体系。马林诺夫斯基的库拉研究就呈现了这样一个典型。库拉交换在特罗布里恩群岛诸部落内部及其之间构建了一个庞大的网络。它创造了伙伴关系,尤其是跨社区交往的载体,通过规则性和永久性的关系与接触使人们结为一个整体。而围绕和依托这个系统,社区内外的政治生活、社会生活与经济生活得以产生与展开,并衍生出发达的制度与习俗乃至丰富的神话与巫术。库拉圈既是一个礼物交换网,又是一个社会关系网和文化影响网,承载了娱乐、政治、社会、经济和宗教,全面支撑起当地社会的生活。*[英]布罗尼斯拉夫·马林诺夫斯基:《西太平洋上的航海者》,张云江译,中国社会科学出版社,2009年。诸如此类的社会构造并不鲜见,是许多社会结合与运作的核心机制。

妙峰山庙会之所以能够成为这样一项牵动人心的社会盛典和文化奇观,关键在于其强大的民间自组织性。普通民众自发结成、自主运作、自给负担的香会组织是庙会的核心要素,正是它们的存在使热闹非凡又自给自足的庙会得以实现。众香会分工合作,共享一套知识与制度,结成同样有着高度组织性的类似行会的香会圈,不仅作为庙会的参与者,还作为它实际上的组织者,奠定和维系了庙会的基本框架与公共秩序。数量庞大的香客虽然是个人性的,但松散却有序地依附在香会构建的体系上,使这场集中进香活动没有变为香会与香客在两个平行世界中各行其道,而是融为一个整体。从个体香会到香会圈再到庙会共同体,这个整合过程是如何实现的呢?答案正是交换。

许多研究都谈到,香会是在娘娘的感召下才联合起来的*吴效群:《建构象征的“紫禁城”——近代北京民间香会妙峰山行香走会主题之一》,《民俗研究》2005年第1期,通过与娘娘建立服务关系取得合法性*吴效群:《社会声望:民间花会人士的价值追求》,《广西民族学院学报》(哲学社会科学版) 2003年第3期。,其基础是人神互惠*张青仁:《个体的香会——百年来北京城“井”字里外的社会、关系和信仰》,北京师范大学博士学位论文,2013年,第155-157页。。人们正是为了更好地供奉神明才结成组织,围绕“伺候娘娘”这一核心主题展开活动,并发展出精致的分工与程式以优化整个过程。这种善行被认为将得到神明的回馈。其牺牲越大虔诚就越大,相应地,福报也就越好。虽然在此过程中存在着其他动机,如“抢洋斗胜”“耗材卖脸”等,但这些恰恰都是承载于人-神交换之上的。交换促成了个体香会的组织,同时也将香会群体整合起来。

“为娘娘当差”将所有香会变为神明的“臣属”。一方面,以娘娘为纽带在众香会间建立起一种全面的同志关系,使之相互认同,其最重要的产物便是交往时标明身份、相互致敬和彼此检验的繁复礼节。*吴效群:《建构象征的“紫禁城”——近代北京民间香会妙峰山行香走会主题之一》,《民俗研究》2005年第1期。另一方面,由于“差事”的不同,各个香会与娘娘之间的远近之分衍生出了高低之别。这有时是阶段性的,有时是历史性的,有时则是结构性的。对这种阶序的承认和展演产生了一系列的行为准则与仪式活动,如“回香”让“保香”、圣会敬老会、武会参文会等。

更重要的是,每个香会同娘娘的交换都不是独自实现的,而是在一个相互嵌合的循环圈内达成,由此众香会结成了一个有机团结的整体。在这个过程中文会尤其是坐棚会扮演着关键角色。

除了掸尘、糊窗等为数不多的文会直接面向娘娘以外,其他大部分都以“替娘娘广施恩泽”的方式进行供奉。这意味着它们必须以他人为中介。为此这些文会与其他参与者结成了广泛的服务关系。相应地,正如老督管们所说,“进了山门就是老娘娘的”,文会的物品是以娘娘的名义施予,享受其服务便等于接受神明的恩赐。在此情况下,它们又作为神回馈人的中介进入到了其他香会与娘娘的交换中。同时,由于坐棚会驻扎的茶棚中供有“娘娘驾”,等同于“娘娘行宫”,所有香会路经都要朝觐,否则就意味着拒绝交换,这对它们自身以及守驾者都是十分危险的。也就是说,坐棚会作为娘娘的代表是其他所有香会不可回避的中介。于是,不论是在供奉还是回馈的环节,每一个香会都以其他香会为中介,又都是其他香会的中介,如此紧密地交织在了一起。

人-神交换拓展出的人-人交换循环圈从结构上实现了香会群体的有机团结,顺着这些关系网,前者的规则也蔓延到后者当中。

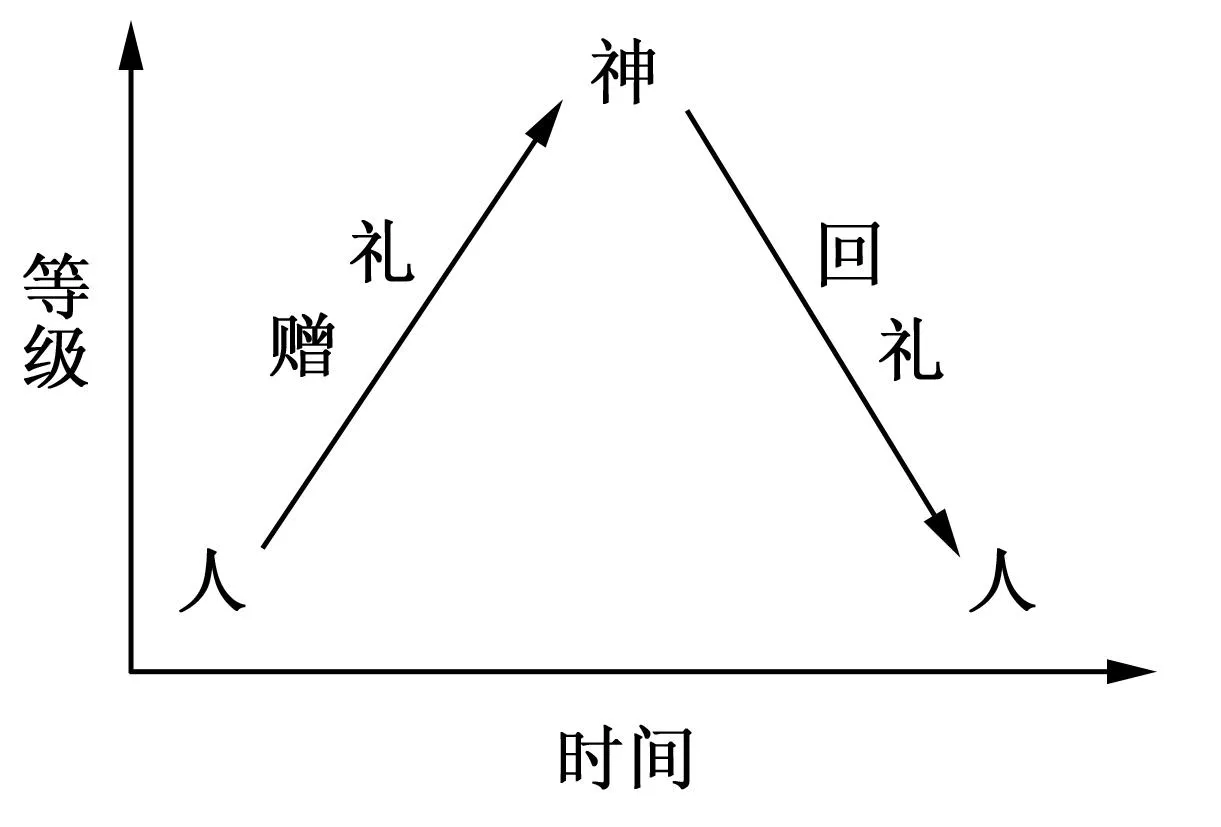

俗话说“有求必应”,“求”是“应”不可或缺的前提。不同于普通的礼物交换,人-神交换的双方是不平等的,礼物必须从人向上到神再向下回到人,而不能逆向进行,这既是一种时间关系又是一种等级关系。当人-神交换拓展为人-中介-神的交换后,赠礼和回礼被分割开来,整个过程变为“人-中介-人”和“中介-神-中介”两次交换的叠加。由于中介的双向代表性,二者实际上与人-神交换同构,其秩序便复制到了众香会当中。文会需要以谦逊的精神主动向充当其赠礼中介的其他香会提供服务,于是有了招呼“虔诚太老,落座喝茶”的动人情景。然而与此同时它们又成了神回馈人的中介,不应是交换的起点,后者须率先发起赠礼,通常以打知、参会、道“虔诚”等代表。同理,所有香会面对茶棚都不能熟视无睹,而必须参驾、进贡或献艺,之后守驾者提供饮食作为回礼。对于礼数不周的香会,坐棚会不仅拒绝服务,还有可能通知下一个茶棚不予放行,甚至当场爆发冲突,以惩罚它们轻慢娘娘及其代理者的不当行为。*王晓莉:《妙峰山的茶棚》,《民俗研究》2002年第1期。如此种种,构成了行香走会的“礼”。

图1 人-神交换的结构

图2 人-中介-神交换的结构

人们常为香会的无私奉献、互利互惠、彬彬有礼、秩序井然所震撼。这不单纯是善意的结果,更多是制度的安排。帝国时期的政治制度固然为其提供了蓝本*吴效群:《建构象征的“紫禁城”——近代北京民间香会妙峰山行香走会主题之一》,《民俗研究》2005年第1期。,但究其根本是交换为制度化的发生提供了原始动力并支配着规则的生产。

这一机制同样作用于香客。香客前来妙峰山庙会的目的多元复合,但求神谒庙是最普遍且最核心的。也就是说,人-神交换也是他们的主题。不同的是,香会投入巨大且规律,并有意淡化了对回报的期待。而香客的供奉一般较少且不稳定,通常只在面对重大目标时才会奉上厚礼。这样的交换有强烈的目的性,计较成本与效益,并且基本是“零售式”的。显然,倾向这种交换方式的普通香客不会选择行香走会,而是以个体为单位独立行动。这也是他们为什么没有被整合进组织的原因。

但即便如此,香客仍是在人-神交换的框架下思考和行动。这使得香会的上述经历同样也发生在他们当中,也意味着两个集群实际上是连贯一体的。事实上香会人士的基本身份就是香客,只不过是其中最典型、最常规的一类,其规范与制度都是以香客普遍接受的价值与准则为元点,将其具象化、扩展化、精细化的产物。因此香客虽然游离于香会之外,但充分理解和认可后者的所作所为,并能与之顺利衔接。

正如韩书瑞(Susan Naquin)所说,每个朝顶者都通过进香等行动“成为一个香客”并因此联结起来。*[美]韩书瑞:《北京妙峰山的进香之旅:宗教组织与圣地》,周福岩、吴效群译,《民俗研究》2003年第1期。“纳贡”将人们变为娘娘的“子民”。同香会一样,这一身份在很大程度上将香客同质化了,并创造出某种亲密关系,同时使之与娘娘的差丁——“香会”相连,共同构成一个“神缘认同群体”。*王立阳:《庙会组织与民族国家的地方社会——妙峰山庙会的公民结社》,《民俗研究》2011年第1期。

香客也承认虔诚与否决定了人们在神圣空间中的地位,因此这个群体虽然内部混沌,但接受香会的权威。后者作为娘娘的“差丁”,拥有代理庙会的合法性,其行动与制度反映了神明的意志,具有公共性。香客虽然主要在私人领域内活动,但完全不与行香走会遭遇是不可能的,因而不可避免地要配合香会构筑的公共秩序,如尊重其优先权,保持人神交流通道的畅通等。如此种种使得香客虽然不生产制度,却依附在香会构建的制度上,从而获得一定的秩序。

如果说这样的协调主要是消极回避的,在整合度上还太松散脆弱,那么交换的互嵌就真正将香客与香会编织到了一起。如前所述,文会对娘娘的献礼需要以其他参与者为载体,这既包括香会也包括香客,并且就人数而言后者还占到了大部分。而对香客来说,一方面文会的服务是朝山进香的必需品,另一方面施予之物因沾染了神圣属性而大受欢迎。这在二者间产生了大量的积极接触。

在此过程中,文会与香客同样结成了一个交换循环圈,并获得相应的秩序。例如根据方向原则,香客须先参驾、道“虔诚”才能获得文会的布施。又基于等级原则,茶棚向来使用“舍”这个词,以厘清代理人与受礼人之间的“上下”关系,并且“管盛不管送”,以免过于殷勤颠倒尊卑。此外,由于收礼和回礼是一种义务*[法]马塞尔·莫斯:《礼物:古式社会中交换的形式与理由》,汲喆、陈瑞桦译,上海人民出版社,2005年。,文会不得无故拒绝服务,后者则应欣然接受施舍,既不能讨价还价更不能挑剔、浪费和丢弃。诸如此类的规则凭着参与者对人-神交换秩序的认同深深内化进他们的认识中,作为一种“自愿的强制”支配着人们的行动。制度严明的香会自然熟知,普通香客则通过经验、感觉、模仿和提点获得这些知识。他们自觉按照规范行事,并对违反之人共同施压,由此实现了双方交往的秩序化。

通过服务与被服务,香客与文会得到了有机的整合。而由于后者在整个香会群体中占有较大比重和枢纽地位,并且始终处于庙会当中,是香会的代表,加之这几乎是香客与香会全部的正面交往,也是双方联系的主要部分,通过这个窗口,香客群体与香会群体也就有序地结合到了一起。

香客常因没有明确的组织与制度而被误认为同庙会的自组织性无关。但正如韩书瑞早已指出的,香会不是创造妙峰山庙会的唯一力量。*[美]韩书瑞:《北京妙峰山的进香之旅:宗教组织与圣地》,周福岩、吴效群译,《民俗研究》2003年第1期。只要设想一下占多数的香客如果真的无序游荡会与香会发生怎样的冲撞,就能明白如果离开了他们不仅妙峰山庙会将走向分裂,就连香会自己的“游戏”也不能顺利进行。交换将零散的香客同严密的香会相联结,在此基础上参与者整体的组织化得以实现。

总之,人-神交换以及由此扩展出来的人-人交换构建了一个完整的体系,它实现了庙会参与者的社会结合并承载着他们的献祭、竞争与娱乐,是妙峰山庙会得以构建和运转的核心纽带与关键机制。

三、商品交易的崛起和新的秩序

1951年,由于主流意识形态将宗教斥为封建迷信,妙峰山庙会被迫停办。改革开放后,随着政治环境回暖,一些香会逐渐复出,但起初仍不能从事宗教性活动,甚至不能以香会自称,而只能作为仅保留民间技艺成分的“花会”出现。虽有香会重返妙峰山并得到社会的积极响应,但在行政力量的压制下依然未成气候。直到经济发展取代政治正确成为新的主旋律,政府认识到庙会作为一项民俗文化旅游资源的经济价值,妙峰山庙会的命运才发生逆转。1993年,政府正式批准恢复妙峰山庙会,并由官方出面组织了首届“妙峰山传统庙会”。1998年,它被纳为“京西旅游”公司的一个项目。2000年,妙峰山景区管理处成立,由地方政府和旅游公司共同经营。*吴效群:《社会声望:民间花会人士的价值追求》,《广西民族学院学报》(哲学社会科学版)2003年第3期;王立阳:《庙会组织与民族国家的地方社会——妙峰山庙会的公民结社》,《民俗研究》2011年第1期。行香走会和朝顶进香不仅不再遭到打压,反而受到极力支持,这里又恢复了鼎沸的人气。

然而,恢复后的“妙峰山传统庙会”并不完全是传统庙会的复归。掌握管理权的政府与旅游公司并不认同朝顶进香的宗教活动,而是出于经济开发的目的才恢复并接手了庙会。这在其管理运作中贯穿始终。如今进入庙会必须购买40元钱门票。只有花会享有免票待遇,以保持庙会的“卖点”源源不断。为此主办方每年向各路香会广发请帖,甚至动用行政力量要求各村成立花会上山表演。同样,组织者要求香会遵循传统只是为了增强观赏效果,事实上对其并不在意,时常根据旅游需要更改程式,也接纳社区表演队上山。为了获得更多的门票收入和香火捐献,管理处迎合市场改造了妙峰山的“硬件”,如将回香阁“升级改建”为财神庙,意欲“打造华北地区乃至全国最为神圣的求财福地”*参见2014年庙会期间景区管理处在回香阁外放置的“回香阁改建公告”。。而为了创造额外消费,景区还将宗教仪式与器具搬下神坛,推出“撞吉祥钟”“敲太平鼓”等付费娱乐项目。总之,恢复后的庙会从一开始就被设计成了一场商业活动,人-神交换依然可以是它的内容,但往后必须在市场经济的大框架下进行。

这为妙峰山庙会搭建了一个新的秩序。它根据经济活动定义每个人的身份、关系和行为。其中政府-旅游公司作为主办方,是活动的经营者,拥有并贩卖“妙峰山传统庙会”这一产品。民间组织不论其性质、初衷如何,统一作为展演民俗文化的花会,是旅游资源的生产者。它们虽不隶属于庙会主办方,却是在后者的邀请与批准下进入庙会的,因而需要为其“工作”——即表演行香走会——来获得合法性并抵偿门票、换取荣誉,等同于景区“不在编的临时工”,发挥制造民俗景观的功能。而这一空间内的其他所有人则统一作为游客,是庙会旅游的消费者,以门票和额外付费的方式购买这些商品。三者分别作为庙会旅游的“商家”“雇工”与“顾客”,通过商品交易联系起来,按照市场经济的方式与规则活动。

四、交换断裂

显然,这个新秩序沿袭了传统庙会的一些要素,但将其重组了。后者的核心机制是礼物交换,前者则是商品交易。这一差别根本性地改变了参与者的身份、地位、权利与义务,进而重新规定了人们的关系与交往,造就了两个截然不同甚至针锋相对的体系。

在庙会恢复初期,新旧体系的交锋主要在主办方和参与者之间。由于政府-旅游公司并不真正置身庙会活动当中,二者的矛盾尚不突出。然而随着交通的改善、物质的丰富、旅游业的发展和生活样式的转变,妙峰山庙会的人群构成发生了重大变化,不再由亲近宗教的人包罗,而涌入了各式各样的群体。后者大多成长于“文化大革命”之后,对信仰体系既不知情也缺乏同情,同时与政府-旅游公司一样深受改革开放的洗礼,养成了市场经济的模式。他们的加入使新旧体系的对垒逐渐转移到参与者内部甚至是中央。原有的交换体系分崩离析,萎缩为一些有限、破碎的片段,以此为基础的人际结合无法顺利运转,既往的组织与整合随之失效。目前这已经在散客和会档两大群体之间集中爆发了。

如今造访妙峰山庙会的散客主要是以旅游为目的的游客,其数量之巨,已经在整体上改变了该群体的属性。对于他们来说,宗教实践既不普遍也非首要,即便存在往往也被化约为一项娱乐或一场交易。人-神交换要么根本就不存在,要么也从社会关系中脱嵌出来。这使他们不再通过神明与他人相连,而作为完全独立的个体,不论是与其他游客还是同会档都不存在任何认同与内聚。

由于自我排除于宗教世界之外,游客并不认可虔诚的阶序,因而不接受香会的权威。他们虽为行香走会所吸引,但接近传统是因为远离传统,其行动与规则在这些“局外人”眼中只是舞台上的景观,并不具有约束力。而从市场的角度看,二者作为消费者与生产者,其地位恰恰颠倒过来,因此不少游客认为香会反而应当服从他们的需求与意志,毕竟“这可是花了钱的!”与之相对,香会大多坚持传统秩序,像过去一样将游客当作“娘娘的子民”,虽不干涉其私人活动,但要求他们在公共领域中遵守本分,这当然是就宗教法则而言的——毕竟妙峰山是娘娘的地界,任何人都没有“治外法权”。二者各行其道,缺乏共识与配合,擦枪走火时有发生。例如在2013年庙会首日(5月10日)北京文武中幡圣会献艺时,就有三次因拍照的游客挡在文武会之间、闯入场地中央和背对娘娘驾而遭到香会人士严厉的斥责与驱赶。

最重要的是,游客既不了解也不接受作为礼物交换的服务,而将其当作商品交易处理。在后一种模式中,游客与景区的交易关系被复制到了游客与香会之间,这不仅是权利与义务的传递,还有角色地位与行为准则的移植。也就是说,从属于景区的文会在游客购买门票时就已经接受了他们的交易品,布施只是偿付,再无其他前提。并且由于门票打包出售了享受文会服务的权利,游客便可以随意取用,既然“不拿白不拿”,那么就尽量“赚回门票钱”。而正所谓“顾客就是上帝”,买方与卖方分别处于高位和低位,游客有权提出各种要求。同时交易讲求效率,允许讨价还价。当物只是景区售卖的商品,不再有神圣性时,便可以随意对待……显然,这与人-神交换的秩序迥然不同甚至正好相反。当游客以这样的方式与文会互动,二者的团结势必破裂。

在一次访谈中亲朋同乐清茶圣会的会首S与前会首的大弟子L向笔者痛陈:“以前上完香,磕完头,舍两个功德钱,拿俩馒头,夹俩咸菜,就走了。这都得先道虔诚,该参驾参驾。没有现在这样,一来就理直气壮的:‘哪舍馒头呢,哪呢,水呢?!’还‘该我了该我了’地抢呢!现在旅游的多,这旅游的就没谱了,也不烧香,也不朝顶,也不道虔诚,就拿着小暖壶,咕嘟咕嘟灌满了水,喝够了再灌一壶,背着下山了!以前就在这喝,喝干净,茶根都不能剩下。现在好,洗手、刷碗。净抄馒头了!还不只领一回,十回八回还嫌少。反正这就每年半个月共产主义,来了、吃了、走了!他白吃白喝还不满意呢!这馒头小点,这馒头硬点,那馒头怎么那么宣啊,说什么的都有。要不喝粥,要么盛点稀的,要么盛点干的。要么咸菜,‘给我多要点咸菜,我爱吃咸菜’,搁他们家一根咸菜都不吃!”

这段话既真实呈现了游客与文会互动的普遍状况,也集中反映了后者对前者的强烈不满。事实上诸如此类的抱怨随处可闻,已然成为文会对游客的基本认知。它造成了一种非常矛盾的状况:文会一方面服务游客,另一方面却不认同甚至排斥他们。这种紧张关系不仅是心理层面的,还发生在行动层面上。

如今妙峰山有四个布施的文会,分别是共心向善结缘茶会、亲朋同乐清茶圣会、亲友同乐清茶圣会和厚善积德馒头圣会。茶会将茶水置于棚外任人取用,较少与游客正面接触。据“亲朋同乐”和“亲友同乐”的多名成员说,这有刻意为之的成分,一是由于缺乏认同,二是为了规避冲突。面对游客的失礼行为,他们大多睁一只眼闭一只眼,毕竟行香走会还得继续,“找那个不愉快干嘛?”但警告与争吵仍时有发生。而馒头会的每一份布施都是亲手分发的,加之其量大并且受欢迎,全面置身于与游客的密切互动中,双方的矛盾更密集也更外显。

为了替娘娘“当好差”,馒头会置办了华丽的娘娘驾,每年斥巨资购买数以万计的馒头和榨菜,并专门委托厂家给每个馒头印上红色的“福”字,另用隔离带在棚前划出一条通道,上挂一面锦旗写着:“您虔诚,请排队领馒头,谢谢合作。”由专人执旗引导。但游客的反应与香会的期待相差甚远。据笔者观察,参驾、捐功德和道虔诚都很罕见,连道谢也少有。“舍馒头”被当作“发馒头”对待,争抢、插队并不鲜见,“双手接福”的礼节即便被明确声明往往也得不到遵守,甚至有人直接到筐中抓取。额外索要、反复领取、打包带走既普遍又严重,并用各种谎言包装,告诫与训斥几乎于事无补,挑剔与抱怨更是稀松平常,且毫不避讳。

面对这样的情景,馒头会通常也“冷处理”了,但双方的矛盾时而仍会尖锐到无法避免激烈冲突的地步。在2014年初三庙会(5月1日)的末尾就连续发生了两起这样的事件。先是一名已重复领取八次的妇女逆向插进队伍拿起四袋馒头转身就走,这彻底激怒了会首M,冲着她的背影大喊:“还没吃饱吗?!换了身衣服又来!”引导更是破口大骂:“吃撑死你活该!”半小时后一名男子被M以多次重复领取为由拒绝,凶恶地说:“快点,别废话,有什么不能拿的!”二人争执起来,逐渐发展成男子对馒头会的谩骂,最后甩下一句:“不就是发馒头的嘛,给谁不是给?!你们这些死心眼活该没好日子!”惹得一行人气不打一处来。这不仅严重破坏了布施的气氛,有时甚至导致互动终止。例如在2013年初一庙会中,一名游客要求更换一袋包装略有破损的馒头,被M以没有卫生隐患和需要照顾其他游人为由拒绝,执意要求并大声斥责馒头会不讲卫生。二人大吵一架,M一怒之下将馒头收起来,挥手驱散道:“没有了,不舍了!像什么话,按道理说这都得跟菩萨磕了头的才有,你们谁磕头了?还这么挑三拣四的!”直到一名女子领着孩子窜出队伍到娘娘驾前一齐磕了三个头,转身向M索要馒头,众人才无奈地继续布施。

可见,文会发起的是一场礼物交换,游客则是商品交易,双方都有一套自洽的逻辑,但不能相互理解和恰当回应,两条轨道严重错位,无法组成一个闭合的循环,导致交换(同时也可以说是交易)发生断裂。即便物的流动仍在继续,社会关系却未能有效建立,甚至在一些情况下连基本的互动都因此丧失。不仅原本应有的团结不复存在,还因双方都企图打通循环但不得而对立起来。

散客整体性地转向交易模式使得他们与神并进但与人的交换关系或消失或阻塞。当这些纽带断裂后,游客脱离原本的秩序,但同时个体化的商品交易又没有产生出群体性的制度,因而他们既没有继承原有的组织性,又没有产生新的组织性,成了庙会中的无序原子。不仅如此,这反过来又在实践和情感上侵蚀着尚存于香会中的组织性。L曾哀叹:“玩得都没兴趣了!”M则疲惫地说:“累,心累!”当香会的人-神交换遭到扰乱、自豪与尊严被践踏、乐趣不断流失,我们完全有理由担心它们的衰败。

事实上,这种断裂不仅发生在游客与香会之间,在会档内部也已显现端倪。例如在景区的开放与邀请下,许多社区表演队走进庙会。它们几乎不受香会认可,也没有融入后者的意愿,彼此共处但分离。此外一些香会逐渐商业化,平日里“走局”、收费参加其他庙会或将朝顶进香作为一种资本积累。*张青仁:《个体的香会——百年来北京城“井”字里外的社会、关系和信仰》,北京师范大学博士学位论文,2013年。这为许多香会所不齿。而对于个体香会来说,景区移花接木的做法引起了不少香会的不满,令它们丧失“心气儿”,有的甚至主动放弃朝顶进香。*苗大雷:《走进日常生活的妙峰山香会组织研究——基于北京32档香会调查的再考察》,《文化遗产》2015年第2期。宗教信仰的淡化也削弱了香会——特别是服务性强的文会——组建的动力。此外许多香会内部还出现了分歧,尤其是在会首与会众之间,使香会的组织与承继越发困难。

如今交换断裂已严重撕裂了香会和游客两大群体,而在会档群体内部也开始制造出裂痕。这使妙峰山庙会不再有统一的秩序,甚至没有了统一的活动,而成为多种人群在同一时空内机械并且充满冲突的汇总。

五、讨论

妙峰山庙会之所以是一项难得的生活盛典与民俗奇观,关键在于它是一个由参与者自主创造的庞大的社会系统与文化事象。其自组织的核心纽带与关键机制是以人-神交换为基础的交换体系,不论个人的到来还是组织的结成,行会的聚合或中心与外围的协调,都是通过并依据交换实现的。

改革开放后,商品交易作为一种的新的人际关系模式进入到妙峰山庙会当中。它最初由政府与旅游公司主导,如今则蔓延到参与者内部。这一方面是上世纪60年代以来“文化大革命”削弱宗教信仰的结果;另一方面,市场经济的全方位影响不仅启发了政府与旅游公司,也改变了普通人的认知与行为,尤其当妙峰山的边界随物质障碍的弱化而消失,大量“经济人”涌入庙会。

新的交易体系与传统的交换体系有着迥然不同甚至针锋相对的逻辑与结构,又尚未找到一种良好的勾连方式,使得分处两个体系中的参与者无法顺利对接,导致交换过程发生断裂,以及以此为基础的整合失效。如今这已造成散客整体性地从庙会自组织系统中脱离出去,并严重撕裂了香会和游客。同时,自组织的另外两个层次——香会圈与个体香会也或多或少受到了影响。事实上现有研究观察到的规模缩小、后继无人、传统流失等问题在一定程度上正是其结果。

交换的断裂严重影响了妙峰山庙会的社会结合与总体秩序,是当下妙峰山庙会的一项整体性危机。如何令诸主体间断裂的纽带再度连接起来,是攸关妙峰山庙会存续与发展的核心问题。

[责任编辑 刁统菊]

Exchange Break: The Temple Fair Crisis of Mount Miaofeng

CAO Hezhi

The temple fair of Miaofeng Mountain is a great social event and cultural spectacle. Its vitality and attraction lie in the well-developed self-organization, the core bond and key mechanism of which are an exchange system based on the gift exchange between men and god. However, with the market economy growing, commodity transaction as a new interpersonal relationship pattern penetrates into the activity. The new system has an entirely different logic and structure from the old one. The absence of a smooth evolution makes the exchange break up, the promising integration turning invalid accordingly, and the social solidarity and the whole order gradually collapsing. That is a major crisis that the temple fair of Miaofeng Mountain faces.

Key Words:the temple fair of Miaofeng Mountain; self-organization; gift exchange; commodity transaction; break up

基金项目:本文系国家社科基金青年项目“非物质文化遗产的社区保护及县域实践研究”(项目编号:13CMZ046)的阶段性成果。

作者简介:曹何稚,北京大学社会学系博士研究生(北京100871)。