基于环境容量的水环境承载力评价与总量控制研究

白 辉 高 伟 陈 岩# 吴悦颖

(1.环境保护部环境规划院,北京 100012;2.云南大学生态学与环境学院,云南 昆明 650091)

在大气环境受到严重挑战的今天,水环境污染问题同样不能轻视,其仍是目前我国面临的主要环境问题之一。造成目前这些环境问题的根本原因是部分有限的地理空间上承载了过量的能源消费、工业生产及其他各种人类活动等,社会经济承载现状已达到或远超环境承载能力。面对如此严峻的形势,党中央和国务院高度重视,相继出台相关文件要求摸清水资源、水环境承载力现状,建立监测预警机制。国务院印发的《水污染防治行动计划》提出要充分考虑水资源、水环境承载能力,以水定城、以水定地、以水定人、以水定产;建立水资源、水环境承载能力监测评价体系,实行承载能力监测预警,已超过承载能力的地区要实施水污染物削减方案,加快调整发展规划和产业结构;到2020年,组织完成市、县域水资源、水环境承载能力现状评价[1]。水环境承载力的计算及管理是区域水环境保护规划工作的一个重要基础,通过研究社会经济发展的“环境承载上限”,以环境容量为约束,科学评估水环境承载力,不仅可为区域项目环境影响评价和环境基础设施建设提供参考数据,为地区经济发展模式、产业结构调整与转型、优化空间布局等提供环境保护基础数据支持,还可为流域、区域间实施污染物排放总量控制、排污许可证制度和排污权交易等现代环境管理制度提供重要的科学依据。因此,从环境质量管理的实际需求出发,亟需开展水环境承载力评价研究,为社会经济发展和环境管理提供决策依据与科学支撑。

1 水环境承载力研究理论

近年来,我国学者在水环境承载力的理论与实践方面积极探索并取得了很大进展。目前,在学术界,水环境承载力的概念尚未达成统一,尚无公认、统一的界定,与水资源承载力、生态承载力和水生态承载力等概念存在较大的交叉,使得承载力评估缺乏固定标准[2-3]。目前,关于水环境承载力的概念主要分为3类:第1类主要阐述水环境能够支撑的社会经济和人口的规模,如贾振邦[4]在1995年给出的定义——“在一定的自然环境条件和特定的社会经济发展模式下,区域水环境对社会发展的支撑能力”;第2类主要阐述水环境能够接纳的污水和污染物的含量,如前水利部部长汪恕诚[5]在2003年给出的定义——“一定的水域,在其水体能够继续使用并能保持良好的生态系统的前提下,所能容纳污水和污染物的最大能力”;第3类主要阐述水环境能够接纳的污水和污染物的含量、能够支撑的社会经济和人口的规模,如崔宁等[6]在2010年给出的定义——“在某一水域(包括自然环境条件和社会经济发展模式),其水环境系统功能在持续正常发挥的前提下,所能够容纳污染物的最大限量及对人类社会、经济活动可持续发展的最大支撑能力”。

在水环境承载力评价方法研究方面,学者们尝试采取多种方法对水环境承载力进行定性与定量的研究[7]。应用于水环境承载力评价的方法主要有综合指标体系评价法、多目标决策优化法、系统动力学方法、人工神经网络法等[8-20]。这些研究大多处于探索阶段,学术界未形成公认的量化评价方法。

结合水环境承载力的基本理念和本研究的实际需求,本研究认为水环境承载力是指在一定的水文条件和水质目标约束下,区域水体可支撑的一定结构、布局和技术水平下经济社会发展规模。为了科学评价水环境承载力,本研究在现有水环境承载力研究的基础上,提出了一种基于环境容量的水环境承载力评价方法,并且结合目前水环境管理需求,提出了一种根据水环境承载力结果进行总量控制的方法,以期解决目前水环境管理面临的问题。

2 水环境承载力评价方法构建

水环境承载力评价的主要目的是判断区域经济社会活动对水环境的压力是否超过承载力水平。因此,水环境承载力评价的基本内容包括压力计算、承载力计算和承载力评估3个方面。在本研究中,重点关注的是人类活动对水环境质量的压力,特别是水体中的COD和氨氮两项指标。在水环境承载力评估的计算中,一定水文条件和水质目标约束可表达为某种特征污染物的水环境容量;一定结构、布局和技术水平下经济社会发展规模难以用单一指标直接表述,但考虑在水环境承载力系统中,经济社会发展是通过污染物排放作用于水环境系统的,因此可用污染物进入水体的量(入河(湖)量)间接表达经济社会的压力强度。综上,本研究的水环境承载力评估涉及3个方面内容:水环境容量计算、污染物入河(湖)量计算和基于环境容量的水环境承载力评估。

水环境容量和污染物入河(湖)量计算方法已较成熟,本研究中不对其计算方法进行描述,只对基于其计算结果的水环境承载力评价方法进行研究。

水环境承载力评估主要包括3个步骤:(1)计算基于承载率的单要素(污染物)的水环境承载力;(2)计算综合的水环境承载力;(3)根据水环境承载力的等级划分结果,确定水环境承载力的状态。本研究主要针对水环境中的污染物COD和氨氮进行水环境承载力的评估。

2.1 基于承载率的单要素水环境承载力计算方法

由于水污染物种类较多,表征水环境质量的指标较多,每个指标对应的环境容量和排放量存在差异,因此有必要针对单个指标进行单要素的评估。本研究采用承载率指标表征各污染物的承载力状况。承载率是指区域或流域环境承载量(各环境要素指标的现状值)与该区域或流域环境承载量阈值(各环境要素指标上限值)的比值。应用承载率指标进行评价,可以清晰地看出某地区或流域环境发展现状与理想值的差距,评价其环境承载的压力现状。承载率的计算公式如下:

(1)

式中:CI为承载率;PD为污染物入河(湖)量,t/a;EC为水环境容量,t/a。

承载率的取值为大于0的实数,在进行指标解释时不便使用,为此本研究选择极差法把各项指标进行归一化处理。归一化的结果为所有的指标均在0~100取值,数值越大表示指标所反映的承载状态越好。

(2)

式中:Zi为第i个污染物指标的归一化承载率;CImin、CImax、CIvalue分别为承载率的最小值、最大值和当前值。

2.2 水环境承载力的计算方法

承载率无法反映水环境系统的整体承载水平,水环境承载力评估要求将不同指标综合起来,获得综合评估值。本研究借助综合评估模型将各个指标的承载率数值进行加权综合,获得研究区的综合水环境承载力,公式如下:

(3)

式中:ECIr为第r个行政区的水环境承载力指数;n为污染物指标总数;ωi为第i个污染物指标的权重。

指标赋权是根据各个指标重要性分别赋予相应权重的过程。目前,指标赋权方法有主观赋权和客观赋权两种方法,其中主观赋权法以层次分析法为主,该方法以专家打分为基础,根据打分结果对指标进行赋权;客观赋权法以熵权法为典型代表,主要根据指标自身的熵值进行赋权,以反映指标信息量的重要性。两种赋权法各有利弊,但共同的特点是权重一旦确定,即为恒定值,在整个评价过程中与评价指标的取值无关[21-22]。在现实中,同一系统的不同指标往往具有互补性,在可持续发展理论中被表述为“弱可持续性”,即系统的不同属性之间在一定程度上是可以相互补偿的。此外,木桶原理也表明,系统的状态常受制于处于最差状态的变量。因此,系统中各个指标的权重应当是与指标自身取值相关的,对于取值较差的指标,应当赋予更高的权重。为体现不同指标取值变化对评价结果的影响,本研究使用变权法对各个指标进行赋权。该方法以等权法为基础,考虑指标与评价标准的偏离度,偏离度越大,其权重越高,体现了极端变化指标对评价结果的重要影响。变权法的计算公式为:

(4)

式中:Zbest为评价标准的最优值,在本研究中Zbest=1。

2.3 水环境承载力等级划分方法

目前,采用指数评价的模型一般将指数等分为不同等级,从而便于评价结果的分析。本研究将水环境承载力指数按20组距划分为5等级,按优承载、可承载、轻超载、中超载、重超载命名,并分配5种不同颜色(见表1)。优承载说明地区的水环境面临的经济社会压力较小,尚有较大的开发空间;重超载表示研究区当前的经济社会发展已严重超出水环境的支撑能力,其他等级按线性内插方式设定。

表1 水环境承载力等级标准

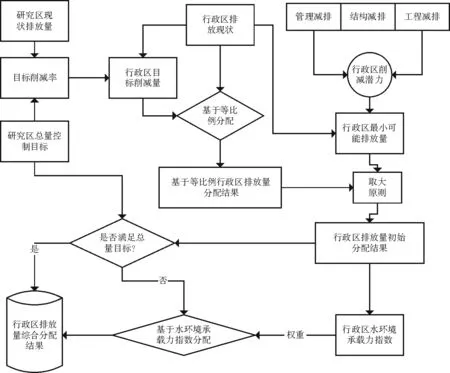

3 基于水环境承载力的总量控制体系构建

污染物总量控制是从管理上实现提出的环境目标,但与水质和环境改善之间缺乏直接的联系。在区域污染物排放总量目标确定的情况下,如何实现区域污染物排放的最优配置是总量控制中必须首先解决的重要问题。目前,总量分配常用的方法有等比例分配法、贡献率分配法、基尼系数法和博弈法等[23-24]。这些方法均从经济社会发展程度或污染贡献的角度进行总量分配,难以有效兼顾环境和人类活动的综合因素,本研究提出一种基于区域水环境承载力的总量分配方法。该方法以各区域的水环境承载力为基础进行排放量的分配,在水环境承载力较高的区域,应分配较高允许排放量;反之,在水环境承载力较低的区域,应减少允许排放量,降低区域人类活动的压力。在该方法体系中,总量分配是通过二次分配实现的。在第1层次分配时,根据研究区总的污染物总量控制目标,计算总削减率,采用等比例削减原则将削减目标分配到各行政区,该步骤主要体现分配的公平性原则;在此基础上,从管理、工程和结构减排3个角度计算各行政区的最大削减能力,进而估算最小的可能排放量,以此作为等比例分配的约束,该步骤主要考虑分配结果的可行性;经过最大削减能力的校正,可能会出现所有行政区的排放量加和高于允许排放量的情况,此时需要进一步增加部分区域的削减量,即二次分配的问题。在本研究中,二次分配的主要考虑因素是水环境承载能力,以现状评价的水环境承载力为基数,对存在削减余量的区域进一步分配削减指标。基于水环境承载力的污染物总量分配技术具体见图1。

总量分配的具体计算过程分为两个部分,即第1层次分配和第2层次分配。第1层次分配主要考虑公平性和可行性问题,计算公式如下:

FPrj=Max(EPrj,APrj-PPrj)

(5)

(6)

AWCrjm

(7)

式中:r、j、k、m分别为研究区内的行政区、污染物种类、行业类型、可关闭行业类型的序号;FPrj、EPrj、APrj、PPrj分别为第r个行政区第j种污染物第1层次分配的排放量、等比例削减原则下分配的排放量、实际排放量、削减最大潜力,mg;TCPj、TAPj分别为区域第j种污染物实际排放总量和总量控制目标,mg;WTVrk为第r个行政区第k种行业的污水排放量,L;WRMArk、WRMIrk分别为第r个行政区第k种行业的污水最大、实际处理率,%;PCIrjk、PCOrjk分别为第r个行政区第j种污染物第k种行业的污水处理设备入水、出水质量浓度,mg/L;SDRrk、ADRrk分别为第r个行政区第k种行业的污水最大、实际达标排放率,%;SDCrjk、ADCrjk分别为第r个行政区第j种污染物第k种行业的污水达标、实际排放质量浓度,mg/L;WTVrm为第r个行政区第m种可关闭行业的污水排放量,L;AWCrjm为第r个行政区第j种污染物第m种可关闭行业的污水排放质量浓度,mg/L。

图1 基于水环境承载力的污染物总量分配技术示意图Fig.1 The waste load allocation technology roadmap based on water environmental carrying capacity

第2层次分配是在第1层次分配的基础上进行的,主要考虑各地区的水环境承载力水平,计算公式如下:

(8)

式中:OPrj为第r个行政区第j种污染物最终分配的排放量,mg。

4 结 语

本研究提出的基于环境容量的水环境承载力评价方法,方法科学合理,可操作性强,比较符合现实需求,具有一定的实践意义,能对全国水环境承载力现状评价起一定的指导作用。基于水环境承载力的总量控制方法是对目前总量控制制度的改进,能将现有总量控制与地方实际水环境承载力现状很好地结合起来,能为“十三五”总量控制管理提供科学技术方法和思路。

本研究从环境管理的实际需求出发,重点关注的是水环境承载力中人类活动对水环境质量的压力,而对水环境承载力中的人口和社会经济规模的研究将会在后期的优化调控研究中进行,以总的水环境承载力为约束,兼顾不同区域环境容量利用情况,实现区域的最大承载能力和水环境目标,以达到不同区域之间水环境承载能力的优化配置。

[1] 国务院.水污染防治行动计划[M].北京:人民出版社,2015.

[2] 侯丽敏,岳强,王彤.我国水环境承载力研究进展与展望[J].环境保护科学,2015,41(4):104-108.

[3] 郭怀成,唐剑武.城市水环境与社会经济可持续发展对策研究[J].环境科学学报,1995,15(3):363-369.

[4] 贾振邦.本溪市水环境承载力及指标体系[J].环境保护科学,1995,21(2):8-12.

[5] 汪恕诚.水环境承载能力分析与调控[J].水利发展研究,2002(2):2-6.

[6] 崔宁,梁冬梅.水环境承载力评述[J].山西水利,2010,21(12):113-114.

[7] 李川.水环境承载力量化方法的研究进展[J].环境科学与管理,2008,33(8):66-70.

[8] 来雪慧,王小文,徐杰峰,等.基于向量模法的陕南地区水环境承载力评价[J].水土保持通报,2010,30(2):56-59.

[9] 耿雅妮.基于向量模法的西安市水环境承载力研究[J].中国农学通报,2013,29(11):168-172.

[10] 孟繁宇,樊庆锌,李颖.哈尔滨水环境承载力评价指标体系的构建[J].黑龙江水利科技,2012,40(3):1-4.

[11] 高伟.湖州市水环境承载力评价[J].水利科技与经济,2009,15(11):947-949.

[12] 江明峰,马太玲,孙晶.呼和浩特市水环境承载力综合评价[J].干旱区资源与环境,2010,24(9):60-63.

[13] 王莉芳,陈春雪.济南市水环境承载力评价研究[J].环境科学与技术,2011,34(5):199-202.

[14] 曾现进,李天宏,温晓玲.基于AHP和向量模法的宜昌市水环境承载力研究[J].环境科学与技术,2013,36(6):200-205.

[15] 李美荣,郑钦玉,刘娟,等.基于AHP法的重庆市水环境承载力研究[J].水利科技与经济,2012,18(5):1-6.

[16] 朱银银,柴磊.基于系统动力学的某市水环境承载力动态变化研究[J].水利科技与经济,2010,16(9):1039-1041.

[17] 邢有凯,余红,肖杨,等.基于向量模法的北京市水环境承载力评价[J].水资源保护,2008,24(4):1-4.

[18] 张军.基于向量模法的陕西省水环境承载力评价[J].河南科学,2012,30(11):1634-1637.

[19] 王俭,孙铁珩,李培军,等.基于人工神经网络的区域水环境承载力评价模型及其应用[J].生态学杂志,2007,26(1):139-144.

[20] 赵卫,刘景双,苏伟,等.辽宁省辽河流域水环境承载力的多目标规划研究[J].中国环境科学,2008,28(1):73-77.

[21] 李如忠.基于指标体系的区域水环境动态承载力评价研究[J].中国农村水利水电,2006(9):42-46.

[22] 张祥娟,李新,李秀霞,等.用层次分析法建立京杭大运河苏州高新区段水环境承载力指标体系研究[J].环境保护与循环经济,2011(2):42-44.

[23] 王秀兰,李红亮.河北省水环境承载力及污染物总量控制方案研究[J].海河水利,2004(4):31-33.

[24] 赵然航,曹升乐,高辉国.城市水环境承载力与可持续发展策略研究[J].山东大学学报,2005,35(2):90-94.