屠岸 用生命与美拥抱诗魂

余玮

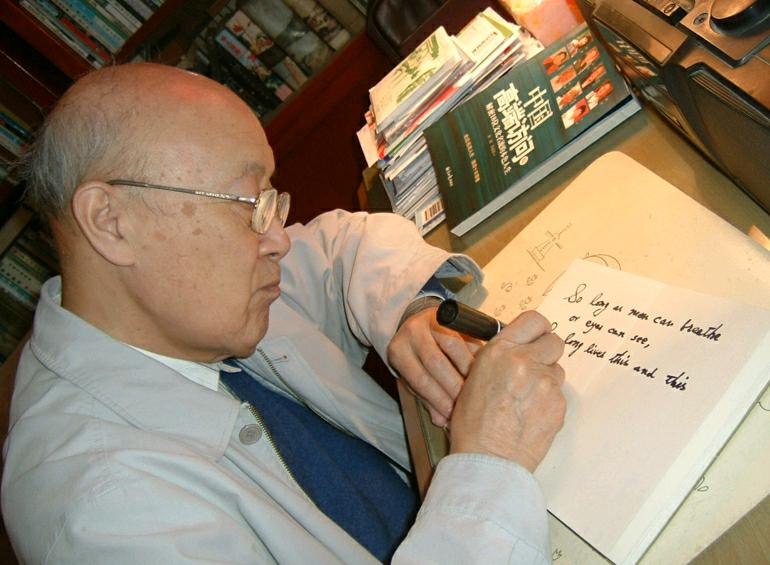

有人说,屠岸的名字是和诗歌,和惠特曼、莎士比亚、济慈等诗人的那些闪光的诗篇紧密相连的。出于对诗的热爱,屠岸在他的名片上印上了“诗爱者、诗作者、诗译者”的“头衔”,也许只有这样才能完全表达他对诗歌的感情吧。从老人那慈祥而优雅的笑容里,记者看到了他不泯的诗心与暖暖的爱心。

母亲是“诗爱者”的第一启蒙人

“一别家园四十秋,归心日夜忆常州。几回梦泳塘河水,难涤乡思万斛愁。”在诗《乡思》中,屠岸寄托了自己魂牵梦萦的乡情。他坦言,随着年岁的增大,他的思乡之情也愈来愈浓了。

1923年11月22日,屠岸出生在江苏常州文笔塔下的一个书香门第。他母亲的家族在常州算得上是名门望族,大舅公(外公的哥哥)屠寄是大学者,编著了史书《蒙兀儿史记》;大舅屠元博也是一代名士,著名的常州中学创办人,曾在北京担任过中华民国国会议员。由于家学渊源,屠岸的母亲屠时也是常州的才女,琴棋书画,诗词歌赋,无所不通,尤其是在诗词丹青方面,造诣颇深。至今他仍精心保存着母亲当年绘制的国画,时时观摩,以寄托对母亲的思念。

屠岸原名蒋璧厚,是他父亲给他取的名。至于这名字的意思,屠岸说:“大概是希望我成为一块很好的玉吧。至于用‘屠岸作为笔名,我是学鲁迅,用母亲的姓。‘岸字有对当时反动政府傲岸的意思,我很喜欢。”

“我读小学一年级是进的‘女西校(也收男生)。到二年级,母亲把我转到塘河畔的冠英小学(觅渡桥小学前身),从此我就在这所小学里读到毕业。”屠岸说,学校里有位叫余宗英的女老师是位“自己的亲生父母所不可代替的人生领航人”,常常为他和同学们讲文天祥、戚继光、史可法的故事,在他的心田种下了爱国主义的苗子。

夜灯红处课儿书。屠岸在小学三年级时,母亲就教他古文,读《古文观止》、《古文辞类纂》,后来又教他《唐诗三百首》、《唐诗评注读本》。“我对诗的爱好,就从这时开始养成。她先是详解文章的内容,然后自己朗诵几遍,叫我跟着她诵读。她规定我读30遍,我就不能只读29遍。母亲教我用家乡常州的口音吟诵古诗。这个吟诵调是我母亲从我的大舅公那里学到的。从此,我读古典诗词必吟,不吟便不能读。如果环境不宜出声,就在心中默吟。平时母亲一面干活一面吟诗。有好些古诗名篇我能背诵,是听母亲吟诵而听熟了的。”屠岸说,他愿意按照母亲教的调子完成诵读若干遍的任务。“我好像是在唱山歌,对文章的内容则‘不求甚解,只是觉得能够从朗诵中得到乐趣。”但长大后“反刍”这些诗文,越来越深入地了解其中的含义,成为终生的精神财富。在母亲的教诲下,屠岸从小掌握了古诗词的谴词造句方法和平仄格律,这为他以后从事旧体诗和新诗创作以及十四行诗的翻译打下了良好的基础。

直到今天,有时屠岸心中默吟起那些诗篇,脑子里就浮现出母亲的形象。薄暮、窗帘前,出现了母亲的“剪影”;或者黄昏、灯下,展现了正在做针线的母亲的侧面——宛若清晰地听到从她口中流出的一句句唐诗……

小时候,屠岸非常喜欢画风景画。在觅渡桥小学读书时,他的风景画曾被送入武进县学生画展展出,受到奖励。“我的画都是通过水彩或水墨对英国风景画家透纳的风格进行模仿,虽然我当时对透纳的风景画的精髓是什么并不了解。”透纳始终是屠岸作画时心仪的大师。如今屠岸到外地旅游时,也不忘随身带上画笔和速写簿,“我不是职业画家,我的画只在家人和朋友间传看”。

一方水土养一方人。故乡如画的风景、动听的歌谣,潜移默化地刻映到屠岸年幼时的脑子里。他学会了用眼睛默默地去看,用耳朵仔细地听,他所留心的一切,后来都化做了充满意象的诗句,让人揣摩和品味。

绰号“尤里卡”与“诗呆子”的背后

屠岸的第一首诗发表在1941年12月1日上海“孤岛”时期的《中美日报》副刊《集纳》上,诗的题目叫《孩子的死》。“处女作是篇散文诗,写的是一个农村孩子在日寇入侵时为保卫祖国而投奔抗日阵营,最后战死在沙场上的故事。那时是在抗战时期,皖南事变之后,是有感而发。但我生长在城市,诗中的人物是凭想象描写的,诗很幼稚,但感情真实。”屠岸说:“写诗开始时是由于读了不少诗,自己感情高涨时,觉得需要宣泄,就用了诗的形式。”

“我学英语从学英诗开始的。还没有学语法,先学背英诗。我读高中时,表兄进了大学英文系。他的课本英国文学作品选读和英国文学史都成了我的读物。我把英诗100多首的题目抄在纸上,贴在墙上,然后用羽毛针远远地掷过去,看针扎到纸上是哪一题,便把那首诗找来研读。经过两年多时间,把100多首诗都研诗了一遍。然后选出我特别喜欢的诗篇,朗读几十遍、几百遍,直到烂熟能背诵为止。”屠岸说,读高三时,不顾功课,沉湎于写半通不通的英文诗。

一天,屠岸正在理发馆里理发。不知不觉地,他心中默诵起英诗。突然领悟到一句济慈的诗的意义,屠岸兴奋得从椅子上站立起来,大呼“好诗”!正在为他理发的师傅惊得目瞪口呆。后来,这事传开去,屠岸得了个绰号“尤里卡”。

著名学者、教育家唐庆诒是屠岸读上海交通大学时的英语教师。尽管他双目失明,但讲课精彩,对学生和蔼、亲切,深得学生的尊敬和爱戴。屠岸回忆说:“先生每周给我们上两节课,全用英语讲授。他对学生要求很严格,他说,你们学英文要做到能听能说能读能写能译,要做到脑子里不用中文而用英文思考问题。”

一次,唐庆诒嘱屠岸到他家去一趟。屠岸如约来到霞飞路上方花园师宅。唐庆诒对屠岸说:“我因目盲,不能阅读。所以请你来,为我朗读中文和英文的书、报、刊,每周一二次,可以吗?”屠岸知道先生是看中了自己的国语和英语发音准确流利,功课也好,所以要自己来帮他解决阅读问题。屠岸喜出望外,因为这是一个接近先生又能为他服务的难得的好机会,说:“为先生读书报,是我最愿意做的!”

此后四五年间,屠岸每周登门一二次,风雨无阻,为唐庆诒朗读他需要了解或进一步熟悉的文学经典以及新闻报道之类的文章。屠岸回忆时说:“朗读时,遇到我不认识的字、不懂得的文句,先生随时指点,解惑,或指导我查阅参考书。因此这种‘伴读本身就是往往优于教室听课的一种学习。后来我又为他查找资料,整理他的文稿,中文则手抄,英文则打字。这也是极好的学习。我师从他真是得益匪浅啊!”

1943年夏天,屠岸曾暂住在江苏吕城农村一段时间。在那里,他迎来了诗歌创作的第一个高潮,一个多月时间里,前后共写了50多首诗。这一时期他的诗短小凝练,谴词造句讲究,语言干净清爽,在意象的锤炼上也颇见功力,有小令般雅致的美。如《古寺》、《小城》、《暮》等都突出地表现出这一特点。创作于这一时期的《叩门》,则把作者向往革命、向往新生活的那种急切、新奇又惊悸的心情表现得淋漓尽致。“当时,我白天在田间、地头、河边、坟边观察,领会,与农民交谈,体验他们的情愫,咀嚼自己的感受;晚上就在豆灯光下、麻布帐里构思、默诵、书写、涂改,流着泪誊抄,有时通宵达旦。”

一天半夜里,屠岸朗诵新作,当诵到“天地坛起火了……”这句时,他的嗓门使隔室的居者惊醒,以为天地坛(乡间祭祀天和地的小庙宇)真的起火了,没有来得及穿衣服就跑到屠岸所在的屋里来问是怎么回事。等弄清了事情原委,他与屠岸相视而笑。从此,这位兄长叫屠岸为“诗呆子”。

“深秋有如初春”的心境

屠岸调到人民文学出版社后,担任过该社的总编辑、党委书记,后又担任了中国作协理事、国务院古籍整理出版规划小组成员等职。诗人的创作环境改变了,诗人的人生哲学和诗歌哲学如同一棵饱经沧桑之树,强劲、坚毅。一首首佳作从诗人心灵的深处源源不断地流淌出来。《白芙蓉》一诗就是其中的一首力作,此诗被选入由卞之琳、牛汉主编的《共和国新诗五十年》之中。

1986年屠岸出版了他的诗集《屠岸十四行诗》(花城出版社),此诗集出版后,得到众多诗界同仁的称誉。诗评家杨匡汉称“《屠岸十四行诗》的问世,标志着又一位中国十四行诗人的成熟”;李元洛对诗人的诗大加称道,称“屠岸是一位具有自己的风格的诗人,他的风格整体美学特色可以用‘高雅典丽一语来概括”;著名诗评家谢冕、吴思敬也都对其诗作做了充分的肯定。

“您属于哪个诗歌流派?”对此,屠岸说:“我很难确定自己属于什么流派,什么主义,我只是凭自己的感觉写诗。总的说来,我写诗是本着关怀别人,关怀群众,关怀民族,关怀国家的初衷。孔孟之道的精髓就是仁者爱人。这一点是贯穿始终的。当然也有写内心世界的诗。但没有爱心,诗歌就没有生命。”

“您认为中国新诗是否存在被冷漠的现状?主要问题在哪里?”于此,屠岸直言不讳:“当代诗坛并不是没有佳作、力作,但不能否认现在新诗处于低谷。真诗和伪诗在相互搏斗,新诗在严峻的环境中进行着艰苦的挣扎。某些诗人或者对环境不适应,或者为迎合而媚俗。科技猛进、信息爆炸、经济全球一体化等时代特征给诗歌提出新的课题。穷则变,变则通。诗人们也许正在寻找一条适应新的时代、新的受众的诗歌道路。但是我要说,万变不离其宗,诗歌不能离开真善美,不能离开人民群众的审美要求。否则,诗就变到诗的反面去了。”

屠岸这位“诗爱者”,对诗有着朴素的、不加修饰的、发自内心的喜爱。说到技巧之于创作的重要性,屠岸说:“没有生活就没有诗,没有思想就没有诗,没有技巧也就没有诗。诗最好不要有刀斧之痕,这不等于诗不要技巧。天然浑成,天衣无缝,不是没有技巧,而是最高的技巧,达到了化境:‘从心所欲不逾矩。‘矩,就是技巧规范。怎样学习技巧?说不好,靠各人自己去摸索,不仅可从文学作品,也可以从其他艺术作品去学习技艺,比如从优秀的音乐和美术作品中去学习。学习技巧,要靠领悟。”

屠岸不光是个诗人,还是个杰出的翻译家。他小时候跟父亲学过日语,从小学到大学学过英语、法语。他翻译的《鼓声》(惠特曼诗集)、《莎士比亚十四行诗》、《迷人的春光——英国抒情诗选》(与卞之琳等合译)、《我听见亚美利加在歌唱——美国诗选》(与杨德豫等合译)、《英美著名儿童诗一百首》、《济慈诗选》等都在读者中产生了较大的影响。他的译作与他自己创作的诗歌,都是我们文学宝库中的一笔财富。

在上世纪90年代初,屠岸花了3年时间,译成《济慈诗选》,1997年由人民文学出版社出版,并获得了第二届鲁迅文学奖翻译奖。2001年8月至10月,屠岸趁着应邀赴英国诺丁汉大学讲学的机会,游历了伦敦济慈故居,并把《济慈诗选》译本郑重地赠给济慈故居管理处。屠岸说:“虽然我的译本是必朽的,但是济慈是不朽的。”

屠岸对英国浪漫主义诗人济慈的诗情有独钟,不仅因为济慈用美来抗衡社会的丑恶,与屠岸的价值观相吻合。济慈只活了25岁,22岁得了肺结核,屠岸也在22岁得了肺结核,这在当时是可怕的病,屠岸把济慈当作异国异代的冥中知己,好像超越了时空在生命和诗情上相遇。“济慈的‘诗龄仅仅5年,却写出了那么些辉耀千秋的名篇,他所创造的不朽的诗美,使我的灵魂震撼,不由自主地成了他的精神俘虏。由于喜爱济慈,我情不自禁地着手翻译济慈,在上个世纪40年代就开始了。我感到翻译济慈是一种愉悦,但后来中断了数十年。”在史无前例的十年浩劫期间,尤其在五七干校劳动时,屠岸感到异乎寻常的精神压抑和思想苦闷,便暗自背诵济慈的诗《夜莺颂》、《希腊古瓮颂》,“是济慈的诗成了我的精神支柱,使我获得了继续活下去的勇气。所有的书被抄走了,但心中镌刻的诗文是抄不走的,这些作品我现在依然能背诵,而且永远不会忘记”。

在屠岸看来,济慈的诗艺是精微与天然的奇妙结合。“他的诗既精致而又无雕饰,稍不留心,便会被粗糙的译手碰碎。只有通过‘悟性去接近诗人的灵魂,译事才能成功。”有位专家评论说:“一首好的译诗付出的艰辛不亚于原作者,甚至远远超过原作者。而屠岸的《济慈诗选》成功地把济慈原诗的美引进了汉语。”

屠岸认为译诗与翻译其他门类相比对翻译者要求更高,不仅要将原作的形式传达过来,更重要的是要传达原作的神韵。译诗应该是两个灵魂的拥抱,实现译者与原作者的合一,实现两种语言的撞击与交融。

10多年前屠岸罹患严重的忧郁症,彻夜难眠——加剂量的舒乐安定对他都已失效。他在心中默吟《琵琶行》诗句,沉浸入“天涯沦落人”的氛围和意境中,使他恢复了心灵安宁。屠岸说:“诗使我灵魂崇高,诗使我身体康泰。”他在用生命与美的诗魂拥抱:“你所铸造的/所有的不朽之诗/存留在‘真的心扉,‘美的灵府,/使人间有一座圣坛,/一片净土,/夜莺的鸣啭在这里永不消逝”(选自屠岸诗《济慈墓畔的沉思》)。

1998年暮春,与屠岸在革命斗争中结识、结合、相濡以沫几十年的妻子章妙英因身患淋巴癌撒手人寰,给诗人留下了无尽的哀思。从诗人的爱情诗里,我们可以看到诗人对妻子真挚、绵长、执著的爱情。为了表达对亡妻的思念,诗人屠岸走出悲痛的阴影,着手将爱人的诗歌遗作编辑成书,分赠亲友。屠岸又把他和妻子(笔名方谷绣)合译的斯蒂文森的儿童诗集《一个孩子的诗园》交给一家少儿出版社出英汉对照本。

译诗凭悟性,写诗凭灵感。问到屠岸有什么创作计划。屠岸说:“我不能订创作计划。搞翻译是可以订计划的。虽然搞翻译也需要悟性,但是它带有一定的技术性,所以可以订计划;而写诗是要凭灵感的。即使再专注地投入也未必能获得灵感。”离休后,屠岸依然每天伏案工作六七个小时,进行诗歌翻译和诗歌创作。“有时几个月不写诗,有时思想忽然有所触发,就有了诗。我常常在床头搁好纸笔,一有灵感就记录下来。有时因为没有准备纸笔,没有记下,过了一些时候,会把想到的东西忘了。”屠岸说,“写不出来时不硬写”是他写诗的座右铭。年至耄耋的他依然保持丰沛的诗情,诗篇充满激情又内蕴深邃。

屠岸比喻自己的心境“深秋有如初春”,那是红树黄花浸透了的丰盈、成熟和沉淀之后,诗人的一颗赤诚的童心和春日般的诗心仍旧在给人们带来鲜活的感动。他开玩笑说,如果上帝再给他10年时间,他的诗歌创作的生命将会更加充实。据他透露,他的一本新的诗集《夜灯红处课儿诗》不久将面世。

文学的各个领域,如小说、散文、戏剧等以及社会科学方面的书,屠岸都读。“文学以外,最感兴趣的是历史著作。对读书,我的缺点是广泛涉猎,精读少。现在年龄大了,精力不如过去,但还是每天都要尽量读一些书,不然就要落后于时代。”