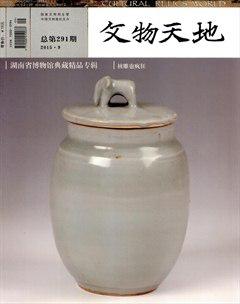

长沙窑瓷题文杂识

一、题诗源于岳州窑

以诗文饰瓷以往均认为出自长沙窑,然从新近出土并流于民间的资料看,这种说法须予更正。据了解,湘阴县城曾出土一件青瓷碗,内底贴塑一鸟,碗内下腹有戳印团花纹,上腹饰两组复线弦纹,两组弦纹之问划有小方格纹,方格内填有刻写的五言诗一首:“市朝非我志,山水得余情。琴逐啼鸟口,酒共落花倾。”(图一)另一南京城家在该市区工地上也采集到一块类似碗形残片(图二),内底印团花、忍冬纹,腹部同样饰两组复线弦纹,弦纹之间以短竖隔成小方格,方格中刻诗文:“醉一口(席、簾)诗若无此二。”另,长沙李吴先生本人收集到一残片,釉色偏褐,下腹近底印团花及忍冬纹,口沿以同样方法刻诗,惜字仅存“歌阳春”三字(图三)。南朝诗人吴迈远有诗《阳春歌》,其中有“宋玉歌阳春,巴人长叹息”之句。唐李白也有乐府诗《阳春歌》。前两件标本的文字都提到酒、孵等意境,可见此碗的功能与酒有关,当为酒碗、酒盏。这些诗文当与唐代兴起的酒文化有关。如果说长沙窑与岳州窑有诸多渊源,这便是其中之一。同样,长沙窑瓷器上的题诗、警句箴言绝大部分题写于茶具、酒具的壶、碗(盏)上(李建毛:《长沙窑与唐代茶酒》,《茶酒:长沙窑瓷与诗书画结合的媒介》,湖南省博物馆第一、三期,岳麓书社2004、2006年)。由此也可看出岳州窑与长沙窑之间的传承关系,同时也可看出唐代商品经济发展后,伴随市井文化悄然兴起的茶酒文化。有趣的是,唐代酒文化的兴盛比茶文化早半拍,从唐诗中可见看出,初唐便有许多饮酒、品酒的诗文,据统计,《全唐诗》中直接与酒相关的诗篇约12000余首,几占总数的22%,时间上贯穿唐代始终。而关于饮茶的诗出现稍晚,《中国古代茶涛选》(钱时霖选注:《中国古代茶诗选》,浙江古籍出版社,1989年)中所选茶诗的作者年代,最早为8世纪,茶诗的流行是茶文化兴起的重要标志。从时间排序可见,岳州窑刻诗时只流行酒文化,而茶文化的兴起正与长沙窑的鼎盛时间对应,也就是说长沙窑处于茶酒文化并行的时代。从书写方式看,岳州窑题诗为刻划,先在将干未干的胎上划刻写,再施釉覆盖,字迹通过釉的深浅变化得以识读。而长沙窑作为彩瓷窑,则是在洁白的化妆卜上,以毛笔蘸彩书写,再罩上透明青釉,形成较强的色差对比,非常醒目。而且字体也跳出岳州窑的蝇头小楷,变为挥洒自如的楷、隶、行、草等书,书写部位不再同于碗的内口沿,而是位于器物最为醒目的部位,器形也不再拘泥于碗盏,有碟、壶、枕等物。问题在于,瓷器题文现象为何最早出现于既非政治中心、对非经济中心的湖南地区所在窑址,这值得深思。

二、书写人身份

关于长沙窑瓷器上题写诗文的书者,笔者也曾做过一些推论,认为是唐科举制实行后社会上山现大批未能通过科举入仕的学郎,经历安史之乱,大量衣冠南迁,部分贵族豪强南迁后失去原有的土地和财产成为破落户而转谋他职,长沙窑题文作为新兴的职业未尝不会受到这些略通文墨且处境欠佳的人所关注。然从敦煌文书可知,由于商品经济的发展,一些大都市出现专门抄书的职业书手,抄书后须对抄本进行三次校对,当今出版此的三校制恐由此而来。如敦煌文书伯P3278号《金刚经》残卷末尾就有这样的题记(转引自:方广铝、许培玲《敦煌遗书中的佛教文献及其价值》,《西域研究》1996年第1期):

上元三年(676年)九月十六日书手程君度写

用纸十二张

装潢手解集

初校群书手敬诲

再校群书手敬诲

三校群书手敬诲

详阅 太原寺大德神符

详阅 太原寺大德 嘉尚

详阅 太原寺主 慧立

详阅 太原寺上座道成

判官司农寺上林署令李德

使朝散大夫守尚舍奉御阎玄道

这些佛经在长安由写经坊抄出,类似题记在敦煌遗书中亦甚多,共有三十多号。一些书手不仅抄写,有时也负责绘画,如四川博物院藏的敦煌绢画,其中一幅为开宝二年(969年)千手千眼观音像,主尊上方两侧各绘一童子,榜题均为“持花化现童子”,发愿文书有“清信弟子节度押衙知上司院书手张定成,奉为故慈父及兄,发于弘愿,彩会尊容”(董华锋、林玉:《四川博物院藏两件敦煌绢画》,《文物》2014年第1期)。也知当时官府内设有书手这类职位。由于民间需求的增长,民间也当有书手之业,长沙窑瓷器题文无疑出自民间“书手”,绘画也同样出自他们之笔。有意思的是他们书写时,仍保留当时官方书手的范式,据徐俊先生研究发现,敦煌文书在抄写过程中校埘时发现文字序颠倒时,往往在字右侧或右上侧打勾(√),如敦煌遗书写卷《佛说十王经》上的修改符号(红色箭头处)(图四),表示该字应与前一字对调字序。罗振玉编纂的《鸣沙石佚书正续编》中的《太公家教》中“日月虽明,不照盆覆之下”(图五),原文本是“不照覆盆之下”,但盆覆二字倒序,故在覆字旁打“√”。而长沙窑也如此,如长沙市博物馆藏的“鼓价”,上书:“大中拾年拾日叁造鼓价”(图六),当是“拾叁日”误书为“拾日叁”,故在“叁”字的右上方打“√”标识。此外,一藏家所收藏的长沙窑瓷上题七言诗:“造得家书经两月,无人为我送归将。欲凭鸿雁寄将去,雪重天寒雁不飞。”(图七)“归将”二字颠倒,故在“将”右上方打“√”。另一藏家所藏诗文壶上题:“白玉非为宝,千金我不须。意千念张纸,心存万卷书。”(图八)该诗在长沙窑瓷上发现多件,但此壶在书写上“念千”二字倒序,故“念”右侧打“√”。类似现象还有“上有千年鸟,下有百年人。丈夫具纸笔,一世(世壹)不求人”。

三、与敦煌文书的关系

1.诗歌写本

长沙窑瓷器上许多诗文是全唐诗中未收录的,但在敦煌文书中却可找到同样或相似写本。据徐俊先生统计,长沙窑题诗在敦煌抄本中有11首之多。

这些相同的诗中,劝学诗占较大的分量,如“白玉非为宝,千金我不须。意念千张纸,心仔万卷书”,在敦煌文书写本中多次见到,如国家图书馆之典籍博物馆展示的敦煌佚书之学郎诗中便有“白玉非为宝,黄金我未须。意在千张纸,心存万卷书。”另敦煌佚书伯_六二二:“白玉非为宝,黄金我未须。口竟干张数,心存万卷书。”又伯三四四一:“白玉虽未宝,黄金我未虽。心在千章至,意在万卷书。”(同卷有“大中七年十一月二卜六口学生判官高英建写记”题记。几种写本略有区别,概辗转抄写所致。中国台湾《中央研究院历史语言研究所图书馆藏敦煌遗书》15号背6杂写也有“白玉非为报”,当是习书人对“白玉非为宝”的误抄(方广铝主编:《中央研究院历史语言研究所图书馆藏敦煌遗书》第139页,台湾台北,2013年)。长沙窑题诗“天地平如水,王道自然开。家中无学子(士),官从何处来”。也在敦煌文书中见到类似写本,如敦煌遗书北八三一七(玉字九一):“高门出贵子,好木出良在。丈夫不学闻,观从何处来。”又斯六一四:“高门出贵子,好木不良才。男儿不学门(下缺)”。又见于吐鲁番阿斯塔那三六三号唐墓出土卜天寿写本:“高门出己子,好木出良才。交口学敏去,三公河处来。”

长沙窑题诗:“竹林青郁郁,鸿雁北向飞。今日是假日,早放学郎归。”也有“望林心忧伤,鹊雁北向飞。今日是佳节,早盼学郎归”。该诗见于敦煌遗书伯二六二二:“竹林清郁郁,伯鸟取天飞。今照是我口,且放学生郎归。”吐鲁番阿斯塔那三六三号唐墓出土卜天寿抄《论语》附诗:“写书今日了,先生莫咸池。明朝是贾日,早放学生归。”据唐《假宁令》,唐代假期有节日和假日两种,元日(春节)、冬至节放假各七天,降圣节(老子诞日)、佛诞日各放假一天,“千秋节”(帝王生日)放假三天,还有清明节、中秋节等节假。此外,庸代实行为“九口驰驱一日闲”的旬休制,元稹有诗云:“朝十还句休,豪家得春赐。”官员休假时,学郎也相应休假。长沙窑题诗中也有学郎习字诗,如“夕夕多长夜,一一二更初。田心思远路(客),门口问征(贞)夫”,敦煌遗书伯三五九七:“日口昌楼望,山山出没云。田心思远客,门口问贞人。”(张锡厚:《敦煌本唐集研究》。斯三八三五亦载此类离合体诗,参见徐俊:《敦煌诗集残卷辑考》811页,中华书局,2000年)“天明日月奣,立月己三龙。言身一寸谢,千里送金锺。”(图九)这些拆字组合诗,是学郎经常玩的文字游戏,前首诗每句的前两字组成第三字,后首诗每句的末字由前三字组合而成,该诗每句末字组成“奣龙谢锺”,有趣的是1990年2月,内蒙古托县曾出土一枚辽民俗钱,正面刻有“奣龙谢锺”字样的楷书,背镌草书“家国永安”,长沙窑劝学诗还有“上有千年鸟,下有白年人。丈夫具纸笔,一世不求人”。有些家训诗则与写本中《王梵志诗》中的劝教诗相似,或格式相同。“客人莫直人,直如主人嗔。打门三五下,自有出来人。”便与3656号《王梵志诗》相关:“主人相屈至,客莫先入门。若是尊人处,临时自打门。亲家会宾客,在席有尊卑。诸人未下篱,不得在前据。亲还同席坐,知卑莫上头。忽然人怪责,可不众中羞。尊人立莫坐,赐坐莫背人。罇(蹲)坐无方便,席上被人嗔。尊人葑客饮,卓立莫东西。”

有些题诗在敦煌遗书中还可以找到多个类似写本,如长沙窑题诗:“春水春池满,春时春草生。春人饮春酒,春鸟哢春声。”(图十)在敦煌遗书中,有伯三五九七“春日春风动,春来春草生。春人饮春酒,春鸟弄春声”,又如日本北三井一〇二(025-14-20):“春日春风动,春山春水流。春人饮春酒,春棒打春牛。”

敦煌文书的许多内容都可以看出宗教世俗化的过程,长沙窑的一些题诗,在敦煌文书中也可看出由一些佛家偈语演变而来,而这种演变也可反映宗教世俗化的转变过程。如佛家偈语:“身生智未生,智生身已老。身恨智生迟,智恨身生早。”在长沙窑题诗中则变为:“君生我未生,我生君已老。君恨我生迟,我恨君生早。”(图十一)成为许多人津津乐道的老少恋情诗。

2.警句箴言

长沙窑瓷除题有大量诗文外,也有相当数量的警句箴言。其内容主要有两类,一是劝人如何为人处世,教人做人的道德准则;二是基于人性本恶的世界观,反映世态炎凉的警句,教人“害人之心不可有,防人之心不可无”。这些箴言警句部分出自于《太公家教》,如“蓬生麻中,不扶自直”(图十二),“屋漏不盖,损于梁柱”,“悬钩之鱼,悔不忍饥”(图十三),“罗网之鸟,悔不高飞”(图十四),“日月虽明,不能盆覆之下”等。《太公家教》是唐宋之际广为流行的童蒙读物,敦煌文书遗存的各种抄本,多出自学郎之手,如斯497卷末题记“学生吕康三读诵记”,斯1163卷末题记“永口寺学仕郎如顺进自手书记”,们2825卷末题记“学士宋文显读,安文德写”,伯2933卷未题记“沙州敦煌郡学士郎兼高行军除解口太学博士宋英达”,伯3569卷末题记“莲台寺学士索威建记”,伯3764卷末题记“学士郎张会平时写记之”等等(《鸣沙石室佚书》影印出版。转引自汪泛舟:《<太公家教>考》,《敦煌研究》1986年第1期)。据刘安志先生考汪,《太公家教》成书于“唐朝前朝,时间当在公元7世纪下半叶,8世纪则广泛传播于全国各地”(刘安志:《<太公家教>成书年代新探——以吐鲁番出土文书为中心》,《中国史研究》,2009年第3期)。至少在9世纪《太公家教》在敦煌出现多个写本,而与敦煌相隔万里之遥的长沙也非常流行。可见当时文化传播普及之快之广。不过因抄写原因,长沙窑瓷与敦煌写本个别有所不同,如《太公家教》是“屋漏不覆,损于梁柱”,覆与盖意思相近,经常连用。另如“吞钩之鱼,悔不忍饥”,有“悬”与“吞”之别。

有些则出自敦煌文书巾的佛经。如“小人之浅志;道者,君子之深识”,而其原话出自《真言要决》,“故言名利者是小人浅志。谈至道者是君子深识。是以小人用名利为宗。君子以道德为主。故孔子云。君子喻于义。小人喻于利。”(《真言要决》卷一)可见瓷上所题因抄本原因,缺“利者”二字,也因此引起学者们此句的误读(阳光的味道:《 <中华彩瓷第一窑——唐代长沙铜管窑实录>一书中的错误刍议》)。有的出自儒家经典,如“言满天下无口过”、“行满天下无怨恶”(图十五),则出于《孝经》卿大夫章第四:“非先王之法服不敢服,非先王之法言不敢道,非先王之德行不敢行。是故非法不言,非道不行;口无择言,身无择行;言满天下无口过,行满天下无怨恶:三者备矣,然后能守其宗庙。”“雁有行列之次”出自《仪礼》注曰:“以雁为贽,取其有行列之次。”汉代应劭《汉官仪》:“典职杨乔纠羊柔曰:柔知丞郎,雁行有序。”南朝丘迟《与陈伯之书》:“今功臣名将,雁行有序。”明朱国祯《涌幢小品·雁塔》:“塔乃咸阳慈恩寺西浮图院也。沙门玄奘先起五层。永徽中,武后与王公合钱重加营造,至七层,四周有缠腰。唐新进士同榜,题名塔上,有行次之列。唐韦、杜、裴、柳之家,兄弟同登,亦有雁行之列。故名‘雁塔。”而“慈乌反哺之念”,“羊申跪乳之志”,“牛怀舐犊之恩”,出自《敦煌变文集》中《胡秋变文》:“臣又闻:慈乌有返哺之报恩,羊羔有跪母酬谢,牛怀舐犊之情,母子宁不眷恋?”不过受书写面积的局限,原文提倡“孝”德比喻的排比句,被拆分成单句分别题写在单件器物上,这种形式的变化可看作为纸写本到瓷写本的转化。瓷器题写只能将纸写本中最动人、最经典的语句摘下,省略原文中作为铺垫和辅助的句子。有的警句也取自敦煌其他文献,如“忍辱成端政(正)”,就出自王梵志诗:“忍辱成端正,多嗔作毒蛇。”(《全唐补逸》卷二)

也有部分警句箴言与后世成书的《增广贤文》,并存在一定程度的差异。如“相识满天下,知心能已(几)人”,“人生一世,草木一秋”(《增广贤文》为“一生一世,草木一春”,也见于《西游记》“人生一世,草木一秋”)。“富从升合起,贫因不计来”(《增广贤文》为“贫从不计来”)。“家中无学子,官从何处来”(《增广贤文》为“家巾无才子”)。可知在成书之前,这些谚语已广为流行。

“古人车马不谢,今人寸草须酬”(此句出自《论语·公冶长》“愿车马衣轻裘,与朋友共”),“有钱冰亦热,无钱火亦寒”,这些句了反映当时商品经济发展,世人越来越功利,人心不古的社会现实。

如前所述,敦煌遗书写本多出自学郎之手,其中包含不少劝学诗、家训诗、《太公家教》等佚文,同样长沙窑诗文有丰富的家训、蒙学内容,反映唐代社会对蒙学的重视,说明家训不再是单个家庭内的私事,已变为社会行为,凸显民间对教化的重视。敦煌文书上不少抄录的诗文见于长沙窑,且许多不见于《全唐诗》,令人困惑的是,敦煌与长沙窑又相隔甚远,这些诗文为什么会如此雷同,除了这些诗文或许当时普及甚广之外,也或是因安史之乱,人口大量南迁,西北陆路丝绸之路逐渐萧条,沿路居民及商户大量内迁所致。

四、名物

长沙窑瓷中除题写诗文、警句箴言外,也有些广告语,还有一些题写器物名及其功用,是唐代名物研究的重要资料。据统计,长沙窑题写盂子、瓶(饮瓶、油瓶、茶瓶)、注子、小口、盏(茶盏子、酒盏)、碗、盒(油合、茶合)(图十六)、榇子(鱼榇子)、槌子、印子、扑满子、钱胡子、杓子等十余种。

长沙窑同一种器物往往有不同名称,如碗,或称之为碗、盏、盂子,出土器物书有“茶埦”“茶盏子”(图十七)、“酒盏”“湖南道石渚草市盂子有明(名)樊家记”等,黑石号出水青瓷碗也有底部墨书“盂子”的(图十八)(长沙窑编辑委员会:《长沙窑》作品卷(贰),303页,湖南美术出版社,2004年)。这种现象的出现,或因长沙窑工由湖南当地居民及北方迁来的各地窑工组成,各自保留原来区域的方言习惯,也或因为长沙窑销售面极广,小同称呼是以订销者所在语言而题写。《方言》:“盂,宋楚魏之间或谓之盌。碗谓之盂,或谓之铫锐。碗谓之棹,盂谓之柯。海岱东齐北燕之间或谓之﨎。”(杨雄《方言》卷五)《说文》:碗,“小盂也。”张舜徽《说文解字约注》:“盂与碗实一物。”又“颔,械,盏,头,閜,啲,颓,桮也。秦晋之郊谓之颔。自关而东赵魏之间曰椷,或曰盏,或曰头。其大者谓之閜。吴越之间曰啲,齐右平原以东或谓之颓。桮,其通语也。”可见当时盂、盏、杯、碗有时通用。而盂是唐代比较流行的称呼,唐诗中比较常见,各地俗称有所小同。

扑满是长沙窑瓷中较常见的产品。汉人刘歆<西京杂记》卷五有记载:“扑满者,以土为器,以蓄钱具,其有入窍而无出窍,满则扑之。”唐末僧人齐己《扑满子》云:“只爱满我腹,争知满害身。到头须扑破,却散与他人。”最近新发现的一件扑满上书有“……林寺之……,施者善愿合家平安。扑满子”题文(图十九)。瓷上的扑满子与齐己诗互为佐证,可见当时这种物名为扑满子。“林寺”之前字残,仅剩“辶”旁的底部,联想到长沙另一藏家所藏的朴满上有“潭州准造,道林寺幕(募)主施……”等铭文,可知残字当也是“道”,此产品也为道林寺所订烧。道林寺位于长沙岳麓山,唐代香火颇旺,欧阳询曾为道林题写匾额“道林之寺”,杜甫撰有《岳麓山道林二寺行》,当地生产当地用,可见“扑满子”长沙地区流行称呼,而长沙窑另一扑满则刻有另一名称,“李有钱不得,此是钱胡子也”(图二十),说明扑满另有一名称——钱胡子。钱胡子的称呼,不见于文献,或是某一地域的方言。

唐李匡义《资暇集·注子偏提》:“元和初,酌酒犹用樽杓……居无何,稍用注子,其形若罃,而盖、觜、柄皆具。大和九年后中贵人恶其名同郑注,乃去柄安系,若茗瓶而小异,目之曰偏提。”从文献看,因权臣郑注人品之故,酒壶有由注子到偏提的演变过程。但长沙窑瓷中这两种器形都存在,并不存在这种演变关系。长沙窑壶中最常见是执壶,前有短流,后有执鋬,当系文献中“去柄这系”的“偏提”,而在长沙窑中这种壶被称之为“瓶”,如“此是饮瓶,不得别用”“张家茶坊,三文壹平(瓶)”“油瓶伍文”(图二十一)。另一种壶无鋬,肩部装有横柄,流细长,与横柄成90度直角(图二十二),附盖,这便是《资暇集》中所说的“注子”,与长沙窑瓷的称呼相同,长沙窑址中出土数量较多的这种横柄壶,柄上印有“赵注子”“赵家注子”铭。从器形关系看,长沙窑执壶出现较早,并伴随长沙窑始终,并非由“注子”(横柄壶)演变而来,而是源于岳州窑的盘口瓶。而“注子”(横柄壶)确如文献所述,盖、嘴、柄皆具,造型处于唐向宋的转变期,器形趋向秀美,流细长,至宋后这种壶形基本不见。《资暇集》提到的杓,在长沙窑也有发现,一杓残件上书“酒家杓子”。

长沙窑瓷中有种白名为“榇子”的碟子(图二十三)。按《说文》:“榇,棺也。”《小尔雅》:“空棺谓之榇,有尸谓之柩”。很明显,榇为棺材之意,并无“碟”之意。其实,榇为櫬之简化,古时榇与櫬当为两字,各有其意。从实物看,榇显然与碟相通。古字中同一器物,往往有木、金、土旁,与其材质相对应,如长沙窑碗中写成土、木旁者,碟为汉时流行漆器,常为“木”旁。但碟中的“世”写成“立”,当与太宗李世民之避讳有关。“榇”为碟,不仅长沙窑如此之称,之后的衡州窑也是如此。衡州窑的碗、碟、盘的圈足较高,底心常印“高足盘”“高足埦”“高足榇”(图二十四)铭文,可见碟写成榇,在湖南地区曾流行一段时间。这种高足盘碟,应与高从诲盘踞荆南时器尚高足有关,朱琰《陶说》卷六《说器中·唐器》之“高足碗(原注:十国南平器)”条记:“周羽冲《三楚新录》:高从诲时,荆南瓷器皆高足,公私竞置用之,谓之高足碗。”窑址出土元和三年印模,侧面阴刻“元和i年正月卅日造此印子田工宰记”。可知当时这种印模称为“印子”(图二十五)。

从上述诸多物名看,唐代口语中对器物称呼,常在器名之后加“子”字,便成为瓶子、盏子、印子、扑满子、盂子、榇子、注子等,在诗文及其他文献中也可体现出来。