炉瓶香事——浙江长兴明代墓葬出土香事器物略论

林毅+郑建明

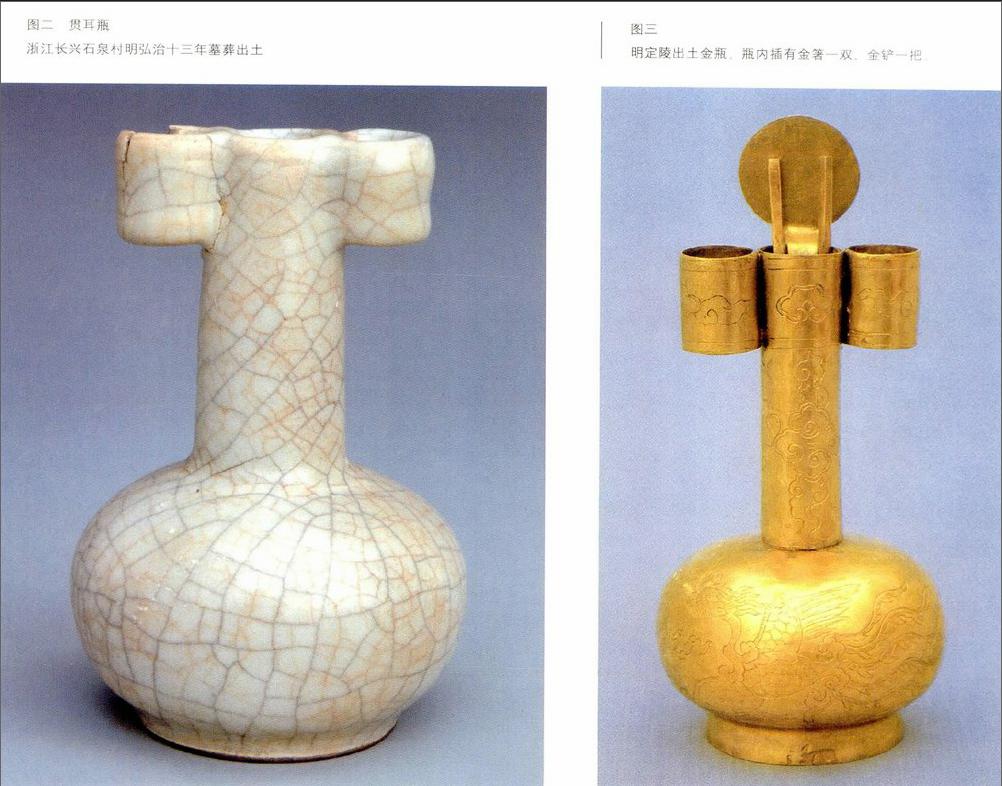

2012年浙江省长兴县发现了一组三座明代墓葬,墓葬破坏严重,多件随葬品已流散,经清理出土了两件青瓷器,一件是三足炉(图一)、一件是贯耳瓶(图二)(浙江省文物考古研究所、长兴县博物馆:《长兴石泉村明代墓葬清理简报》,《文物》2015年第7期),其器形、胎质、釉色等特征与传世的哥窑型器物较为接近。此墓中有“明故巢松吴先生之墓”的墓志,因此年代为弘治十三年,即公元1500年或稍后不久。

与此器物最为接近的考古出土同类型器物,当属明定陵的金瓶,原报告称为匙箸瓶,“一件,颈细长,筒形,两侧附贯耳,扁圆腹,圈足……瓶通高12.2、口径2、圈足径4.9厘米,重122克”(中国社会科学院考古研究所等:《定陵》,文物出版社,1990年)。器物的大小和造型,两者均十分接近:贯耳与口沿平齐,细长直颈几乎等粗细,扁鼓腹浑圆,矮直圈足。出土时瓶内插有金箸一双,金铲一把。铲头部扁平,圆形,细长柄,通长10.7、铲头部径2.9厘米(图三)。同出的尚有铜香盒、金香薰及瓷香炉等香事用品。定陵的时代明确,下限在1620年左右。

此类“炉瓶香事”固定组合的出现最早约在元代,“元代出现了线香,不过旧日的香饼香丸依然与它并行,薰燃香饼所必需的香合于是与香炉、箸瓶以及箸与香铲结为固定的组合,即所谓‘炉瓶三事…。明清时代,炉瓶三事成为室内精巧的陈设小品(扬之水:《香合》,见扬之水:《香识》,广西师范大学出版社,2011年)。因此长兴明墓出土的两件器物是作为香事的“炉瓶三事”的重要组成部分。

明代的这种焚香习俗,是两宋香事的余绪,无论是其器物外形、组合,还是香事使用习俗,均与两宋特别是南宋以来的香事密切相关。

宋代海外贸易的发展,使香事得以在民间普及

由于唐末五代的长年战事,北方丝绸之路阻塞,加上宋政治经济中心的南移和政府对商业的扶持,使得海上贸易迅速增长,很快取代了北方陆路交通,东南沿海成为进出口商品的集散地。宋海外贸易是其增加财政收入的重要经济手段,自宋始,政府鼓励扩大海外贸易规模,设立市舶司,制定我国最早的市舶法——《元丰市舶条法》,海外贸易收入的财政比重增加(许兵:《宋代市舶制度述论》,河北师范大学硕士研究生论文,2002年5月,第39页。在宋高宗南渡之初,整个财政收入很少的时期,相对来说市舶收入在整个财政收入中所占的比重最大,“绍兴年间约占百分之四、五”,“南宋中叶仍可达百分之三左右”。可以说市舶收入不仅是宋王朝平时的一项重要收入,在宋王朝陷入财政危机的时期,还成为支撑整个财政的重要支柱之一),宋经营海外贸易的获利一般在十倍左右,此时商人取代了波斯和阿拉伯国家的地位,成为中外贸易中的主导力量。“当时中国的出口品多半是制成品,如丝绸、瓷器、书画等,进口多半是原材料,如香料、矿石和马匹”(美·斯塔夫里阿诺斯著、吴象婴等译:《全球通史》,上海科学院出版社,1999年版)。进口物品多不是民生必需,使宋政府对物品专卖取得高额利润成为可能,政府直接参与进口品的营销,北宋太平兴国二年始,进口商品由国家专卖。在太宗至仁宋年间军队人数大增,军费开支远大于正税的谷物年收入,茶、香药、犀象牙在此时是钱物交换重要的折中品,政府在需要经费时,常把皇宫内库的香药、珠宝用于市籴军需,称为“便籴”(日·斯波义信《宋代江南经济史研究》,江苏人民出版社,2012年)。大量香药因此流入市场。进入寻常人家的不只是堂前新燕,细细风来细细香更是呼吸之间就能感受的事物,至此,香事开始氤氲在两宋的诗词歌赋、梨园教坊中。

宋代文士是香事流行的主因

赵宋王朝平定天下后,急需在文化上证明自己是奉天承运的权力继承者,于是郊祀封禅等国家典礼就有着远比现代重要的意义。政府以杯酒释兵权解除了内部威胁,武将地位下降,使文人成为宋代政权管理层的中坚力量,他们的思想主导着国民的文化取向,对文士的推崇使国民在文化上提升了对政权的认可度。宋代文人的地位颇高,太祖曾经密立一碑于太庙之夹室,谓之誓碑,上书“不得杀士大夫”(清·王夫之:《宋论》卷一《太祖》,清道光二十七年刻本:“太祖勒石,锁置殿中,使嗣君即位,入而跪读。其戒有三:一、保全柴氏子孙;二、不杀士大夫;三、不加农田之赋。呜呼!若此三者,不谓之盛德也不能”),重文士使国内充满知识风气,士大夫阶层的儒雅成为唯一的时尚,世人争相效仿,焚香、品茗的生活习惯日渐成为民众热心的前沿。

宋代政治环境宽松,文士因社会体制给予的经济保障,生活悠闲,静谧的书斋庭院,文朋墨客焚香品茗,在袅袅琴声中神定气闲是当时常景。沿海地区经济崛起,生活富足,使得居民有能力购买、使用香料、香具,从此悬浮的风雅化作日常,进入寻常巷陌。焚香、薰衣、佩香囊、制香烛是香药使用的普遍方式,民间还有香药配酒、入药、入茶、入汤等多种用法记载。一时间合香成风气,别出心裁自创香方也是士人生活乐趣之一。《香谱》《岭外代答》《游宦纪闻》《墨庄漫录》等书中多有记载各种合香之方,“蜀人以榀椁切去顶,剜去心,纳檀香、沉香末,并麝少许,覆所切之顶,线缚蒸烂。取出俟冷,研如泥。入脑子少许,和匀,作小饼烧之,香味不减龙涎”(张世南:《游宦纪闻》卷二,中华书局,1981年)。

焚香不再是宗教祭祀和达官显贵的专利,各式香具也应文士的需要而生,香炉、香盒的外形,较唐代明显缩小,这与香料的价格居高应该不无关系。为香事烧造的各种瓷器在此时进入鼎盛期。此时“冰瓷莹玉,金缕鹧鸪斑”的炉香烟影,氤氲着宋词歌赋,流淌在千年思绪中,至今牵惹文人的情怀回到无限辽远。

南宋文士的审美品味,使得香事内敛雅致

长期生活在宽松的政治经济环境和相对悠闲的文化氛围中,此时不论江山如何四面楚歌,国家留下多少创伤和仇耻,世人都争先忘记,回避现实、享受舒适成为多数文士的目标,南宋的军事和外交相对软弱,但其文化的优越感并未受到挑战。从北宋到南宋,原本分享的权力逐渐被皇帝和权相集中起来,官僚参议朝政的空间不断萎缩,沮丧越来越普遍地成为士大夫的典型心态,南宋在本质上趋向于内敛(刘子健著,赵冬梅译:《中国转向内在》,江苏人民出版社,2012年)。精英文化变得前所未有的怀旧和内省,态度温和,有时甚至是悲观,此时的士大夫,心常囿于儒学而行思佛老,虽摆脱不了功名之念,审美却趋向淡漠人生、寄寓自然的意蕴,讲究与空山无人、水流花开的自然冥合。其中高人逸士的性情更古淡而近于拙,疏脱不拘,不随时好。寒梅相伴、焚香听雨的文士情怀成为时人附庸的主流。

香药最能体现文士清雅的用法还是焚香、制烛,多数用性价比较高的瓷器,宋代设计的香具品种多、式样简洁清新,成为后代炉瓶的仿制的标准。龙泉窑的产品正好唱和着士大夫们“窗明几净,闲临唐帖,深炷宝奁香”的清净、轻秀的审美取向。宋代文人的风雅使当代的香具产生重大的变革,和他们的生活习惯、爱好汇合,造就了香事的鼎盛期。文士居室设暖阁,是越冬的普遍做法(扬之水:《古诗文名物新证》,紫禁城出版社,2004年12月版,第314页)。阁小,仅容一张床、一架书、一瓶梅、一炉香、一张琴,居者便已“乐哉容膝地”,在“纸帐梅花醉梦间”的清幽诗境里,“净扫一室,晨起焚香”,目光扫过“胆瓶花在读书床”,享受琴书对眼的清闲,能容下的只是“傍琴书而变灭”的养心情结。在此容膝的清境里,能放下的炉、瓶,除了尺寸要求,更重要的是拥有与心境相和的纯净、清淡的神采,香事更多是作为一种生命情结和文化品格而存在。从此瓶、炉、盒的香具组合开始在宋人中定型,花香之事的繁盛,使“梅花纸帐”点缀着宋诗的清韵,弥漫开来,一直浸润到元、明。

元代的政治经济状况,影响香具的使用特色

元世祖忽必烈入主中原后,汉文化是大蒙古帝国治下多种文化之一,不占优势地位,儒家经典丧失了政治权利的解释权,造成汉儒文化上的危机感和心理上的失落感(吴志坚:《元代科举与士人文风研究》,南京大学研究生毕业论文,2009年10月)。传统中国文人一直以儒家思想为主导,这种传统对人的谦逊礼让的作风,使得很多争端无法启齿,用不着法理学上高深奥妙的原理对人身、财产加以严格的规范(黄仁宇:《中国大历史》生活·读书·新知三联书店,2()()7年)。元统治者一改此风,放弃了雍容闲雅的宽容,则下层无所不用其极。民风的这种改变使得士人的精神世界无法继续缥缈于“山色棱层,荷花浪漫”中,需为现实而谋稻粮。元儒仍有入仕机会,不过数量少,即使能通过科举入仕也只能居于核心权力的边缘,这使他们在社会上所受的尊崇远不如宋。

元朝的财政制度一直没有定型的机会,不能以正规的收入应付国家支出,官员的收入也不足支付家庭的日常用度(《大明会典》记载当时小麦的国家收购价是每石0.52两白银,知县每年是24.49两白银的俸禄)。文人只能对当政者以边缘人群的无知去嘲弄(《草木子》卷四下第82-83页:“北人不识字.使之为长官,或缺正官,要题判署事及写日子,七字钩不从右而从左钩转,见者为笑”),却无力改变现状,读书不得志,优越心态日渐衰落。

香事在此处分化成两个支脉,一脉奔涌进线香的快餐时代;一脉幽幽流回经堂和少数文人雅室。价格低廉的线香自元始散布在民间,线香的出现使得香具的改革成为必然。国师八思巴以转世重生和巫术式仪节来管理人心,这些对不识字的农民极具影响力,引领着民风奔涌人粗俗简陋的节奏,远离了宋时雍容。元代民间喜欢“安排香桌儿去,我待烧柱夜香咱”,元人对心灵境界的要求与宋人不同,更欣赏“心事悠悠凭谁说?只除向金鼎焚龙麝”的直白表达。镂木为范、香尘为篆的复杂工艺只在宗教祭祀场所和有怀古情结的文士书房才用。文士不免受到时风之影响,对香具的要求趋于实用、方便,此时炉、盒、箸瓶成为固定的组合,箸瓶中放的是点香用的箸和香铲。能查到最早有“炉瓶三事”内容的画是《祗园大会卷》,为日本释氏僧作于元代“至正丙午佛生日”(扬之水:《香合》,见扬之水:《香识》,广西师范大学出版社,2011年),箸瓶的使用时间较画出现应更早,但该是元代才有的风气。

宋人对器物的精致、典雅要求很高,讲究意境的清幽,瓷器中的炉、瓶、盒三样,用途应是瓶养花、炉焚烟、盒盛香。燃香工具尽管是“惜香更把宝钗翻”的精致物品,但和瓶中花、盒中香、炉中烟这些让心灵“澹然与世两忘”的缥缈体验感,仍是两个境界之物。宋人的品味不会允许这些工具与养心物品同时摆放在书房的养眼处,宋时和炉、盒放在一起的瓷瓶只是盛放花草这类风雅之物件。宋代留下的名画中对此也多有记录,如南宋刘松年《秋窗读易图》(图四)中,水畔树石中敞开的秋色,涌入儒雅书房,书桌上最重要的物品就是小巧工致的焚香炉,炉边一盒,没有放焚香工具的瓶。此外宋代名画中,没有发现炉边有箸瓶摆放,琴、炉边见到有笔筒,室内陈设的瓶中皆有花草。不然就是尺寸很大,显然不是放箸铲之瓶。元代“炉瓶三事”应是仿效宋时古旧的想象,融合了方便使用的要求而成。之后再讹传到明,进入了香事的另一道风景。

明代香事盛景

明太祖出身寒微,寄迹缁流,且赋性猜疑,深恐智识分子讥刺,初起事时装作礼贤下士,大事已定便屡兴文字狱,并极力设学兴教,用廪禄刑责造就出一批听命唯谨的新文人,代替老一辈士大夫。这是明代巩固君权的方法,也是明初几次文字狱的起因(吴晗:《胡惟庸党案考》,见北京市历史学会主编:《吴晗史学论著选集》第1卷,人民出版社,1984年)。洪武期间的做法,使明代文人的地位较元代有所提高,但和宋代宽松的政治学术氛围有本质的不同。政治上的严酷使文人的思想只能禁锢在对古典的疏解上,不敢对现实提出任何变革。对文字狱的惧怕,使文人科举成名后不再把理学思想放在首位,只能将注意力转入小学,对古意多做揣摩,并借对古意的诠释抒发压抑的思想。

当时国家支出据测达到岁入的二到三倍,国家用增加农民徭役和增加“加耗”等税收课目以解决财政问题。中下层官员的收入维持全家略有不足,和普通民众的收入差距并不明显(郭心玥:《试析明代中后期的财政与物价民生》,华中师范大学硕士学位论文,2011年)。在如此的政治经济环境中,明人的思想权力被剥夺,风雅只能是对古贤模仿,不敢稍有思想性的革新出现。明代香具只在宋原有器形上有少许细节的变化,基本是仿宋器物。明人远离尘世的向往只能在书画和小说中体现,静院焚香,闲倚素屏,今古总成虚假,想象中的风雅陂生存压力毫不容情地牵扯到现实。

香事在此时只能被浓缩着挤入日常,选合适之古器搭配花草,在明文人圈里,遂成一时风尚。“春、冬羽铜,秋、夏用磁,因乎时也。堂夏宜大,书室宜小,因乎地也。贵磁、铜,贱金、银,尚清雅也”(明·张兼德《瓶花谱》),“磁器用官、哥、定窑古胆瓶,一枝瓶、小蓍草瓶、纸追瓶”(明·文震亨《长物志》,中华书局,2012年)用以插花或供清玩。此时代的“炉瓶三事”已成定例,浙工明墓中出土成组的香具,是一套瓷制贯耳瓶、炉,此外应该还有香盒,瓶中插香铲、香箸,是墓主人生前的使用习惯。燃香用的香铲、箸等工具是金属或玉石这类不易燃、硬度高之物,此种用法有宋代火阁中香具的外形,只是将“青瓷瓶插紫薇花”改成放置燃香的工具。这是元代以来的做法,明人有意拟古,便以此讹传为本。也有在炉边另设一对花瓶插花的摆法,文人书房的陈设失去了宋代精心设计的随意,增纤靡而合于俗。

明定陵中除香事用品,同出还有金勺、匙、金箸、金尊等成套食器,其中食匙的外形与香铲接近,但香铲的铲头部为扁平状,主要功能应该是按压或抹平香灰;而食勺、匙头部位有凹陷,可舀起固态、液态食物,两者头部造型完全不同,决定了其功能不能相混。明人将香箸、铲等放入精致小瓶,可能是受宋代食具摆放的悠风轻拂,撩拨起明人思古之积愫,于是在最能体现南宋深致的香事用品上“移宫换羽”,入“韵悠悠彩袖香飘”之境。在贵州遵义发现的南宋播州土司杨价夫妇墓(周必素、彭万:《贵州遵义南宋播州土司杨价墓》,见国家文物局:《2014中国重要考古发现》,文物出版社,2015年),是未经盗扰的南宋地方领主墓葬,出土有金瓶箸匙和银瓶箸匙各一,匙头有凹陷的舀物空间,摆放均为匙、箸柄朝上,头部朝下,这符合取用食器时的卫生要求。此墓葬同出物品皆为食器,有盘、杯、壶、盏等,没有发现任何香事用品,可以确定瓶中放置匙箸是当时贵族食器摆置的方式。定陵中的香铲头径大于盛放的瓶口径,所以平时摆放应是头部朝上,取用时直接拿铲的头部,说明香事用品对卫生没有较高的要求。

明代书画中也多有炉瓶三事的固定用法,马轼在《稚子候门》图中展现了当时文人理想中的书房,窗中显露出琴、香炉、箸瓶,瓶中有香铲、箸。此水墨作品有南宋画院流派印记,人物树石,笔笔有致,诗意盎然,可感受到作者对宋文化的向往。书房这个最有文化氛围的静处,是思古的雅境,在此绝无功利的空间,以读书涤除尘虑,让情愫徜徉于静寂而幽秘的沉思之境,此画借陶渊明的书房定格了文士想象中的唯美。

浙江省长兴县发现的炉瓶,将香事从辽远拉至眼前,由不得让世人生出无限茫漠的浮想。自宋至元明,国家政治经济的起落,支托起香事的弥漫,在历史沉浮中幽断幽续的炉烟,有如黄汝亨《浮梅槛记》中那只梅枝扎成的筏,不时从水底浮起,在流经处留下漫湖花朵,让游历在历史中的眼光为这份香艳而辍足,有机会细细回味旧日香事习俗背后,飘忽千年的经济、文化背景。